Bottom Up Oder Top Down

(1).jpg)

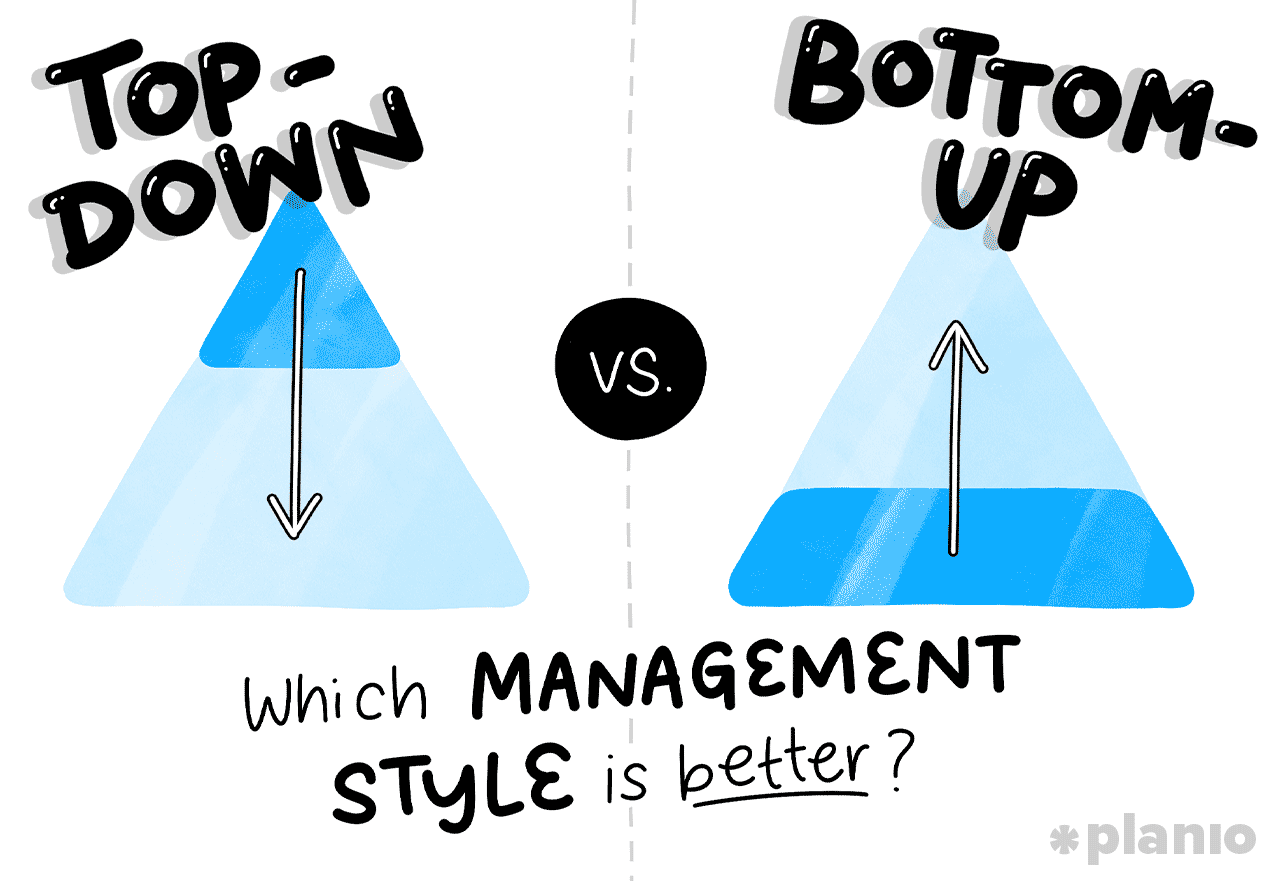

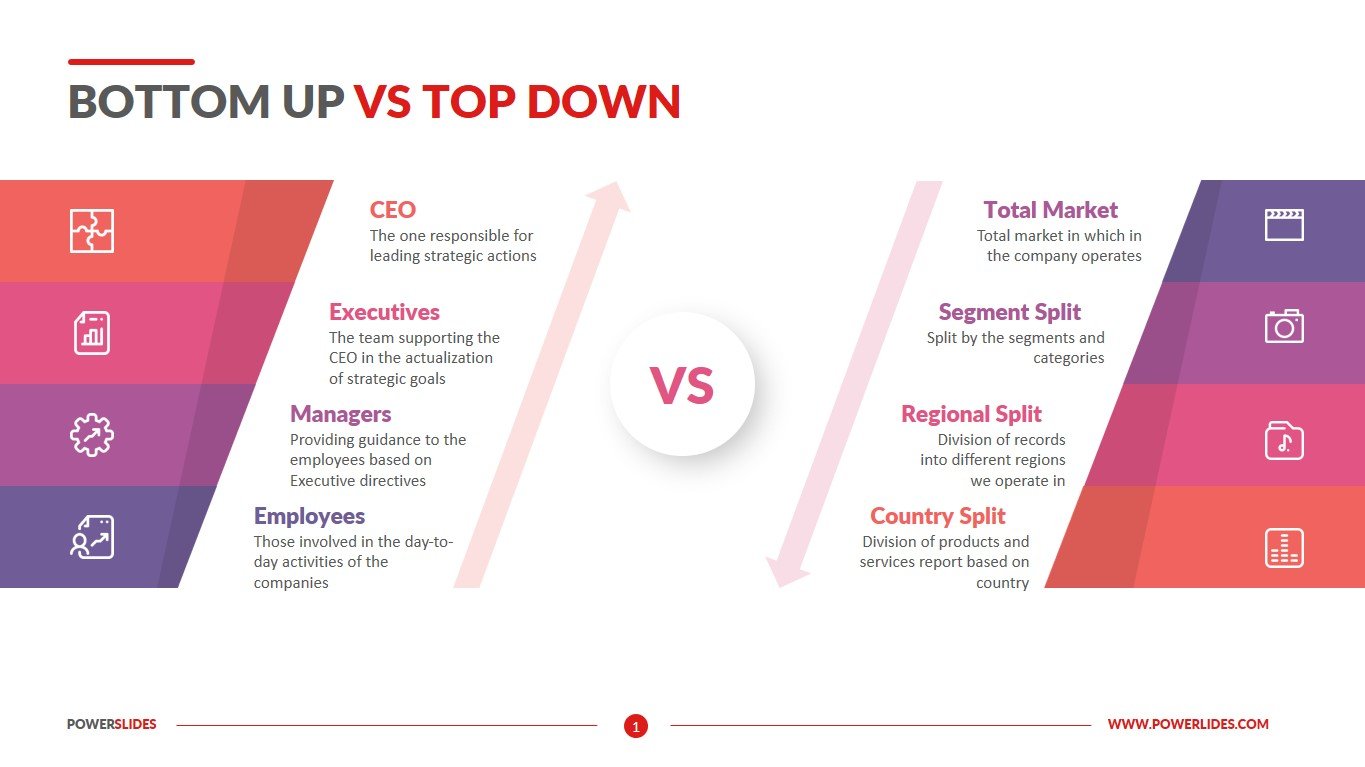

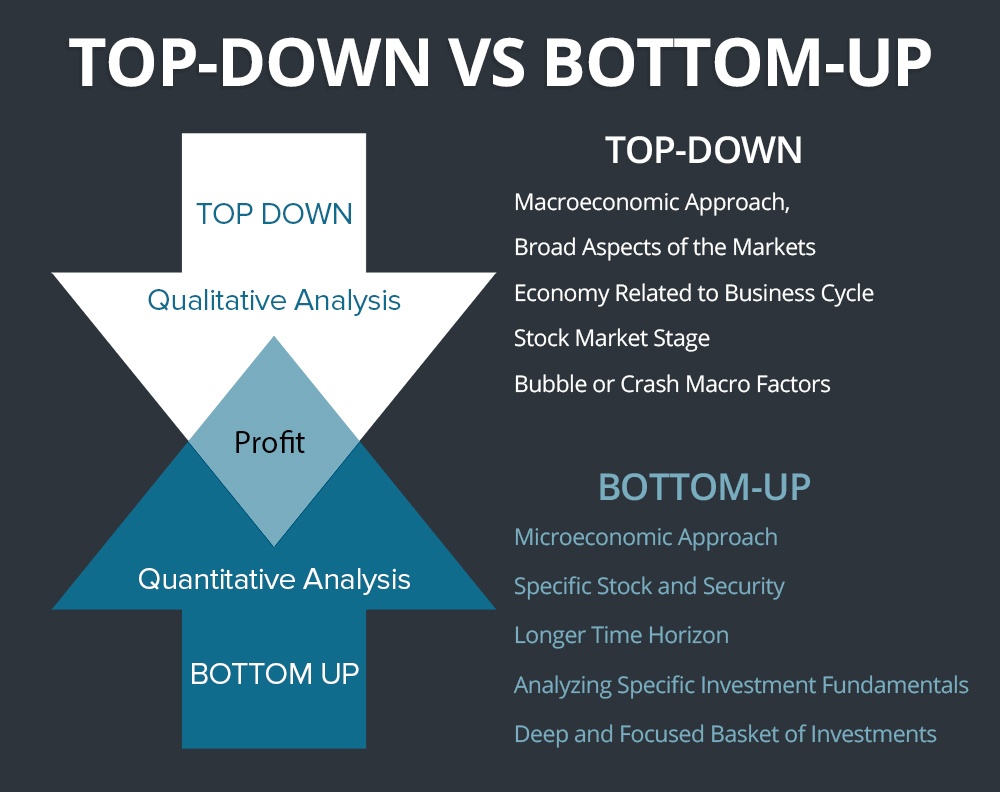

In Deutschland begegnet man häufig den Begriffen "Bottom-up" und "Top-down", sei es in der Arbeitswelt, der Politik oder im alltäglichen Leben. Diese Konzepte beschreiben grundlegend unterschiedliche Ansätze zur Entscheidungsfindung, Planung und Umsetzung von Projekten oder Strategien. Für Neuankömmlinge oder Expats ist es besonders wichtig, diese Unterschiede zu verstehen, um sich erfolgreich in das deutsche System zu integrieren und Missverständnisse zu vermeiden. Dieser Artikel erklärt die beiden Ansätze klar und verständlich.

Was bedeutet "Bottom-up"?

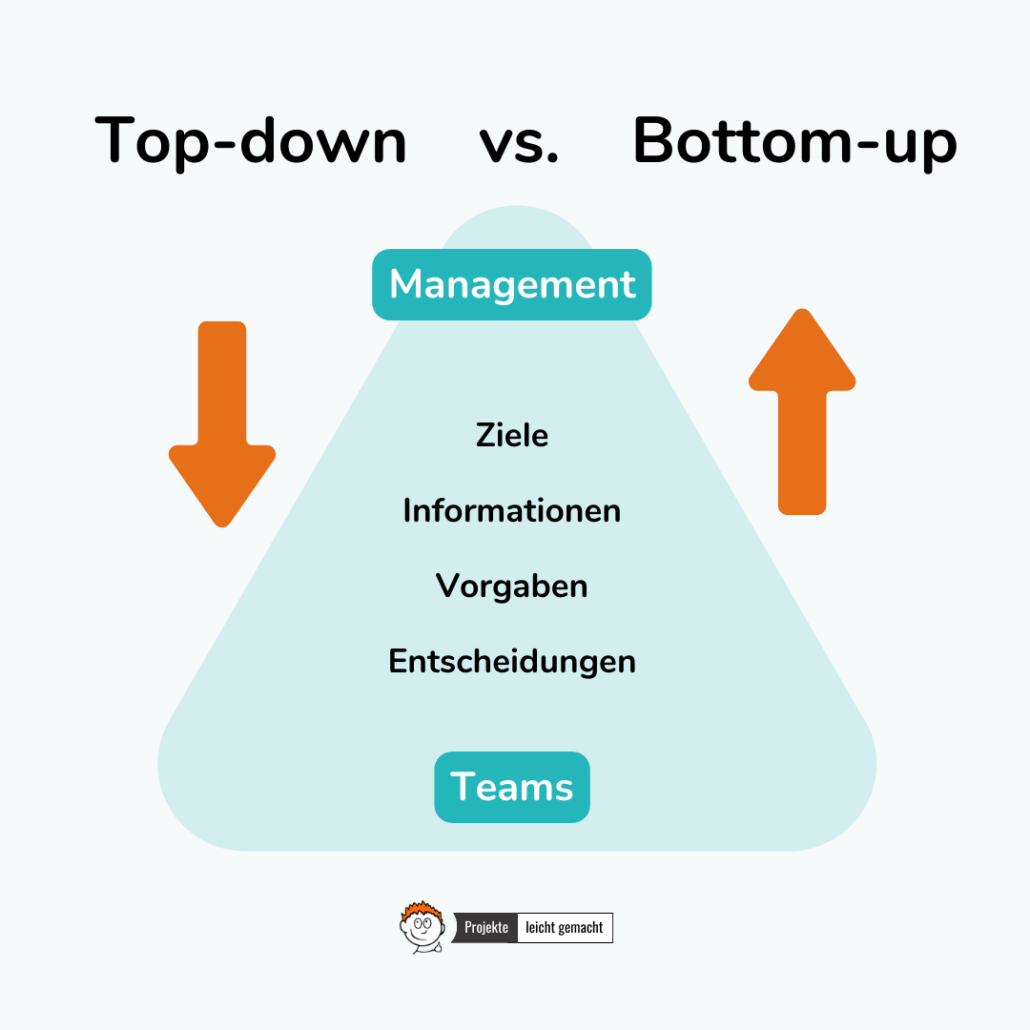

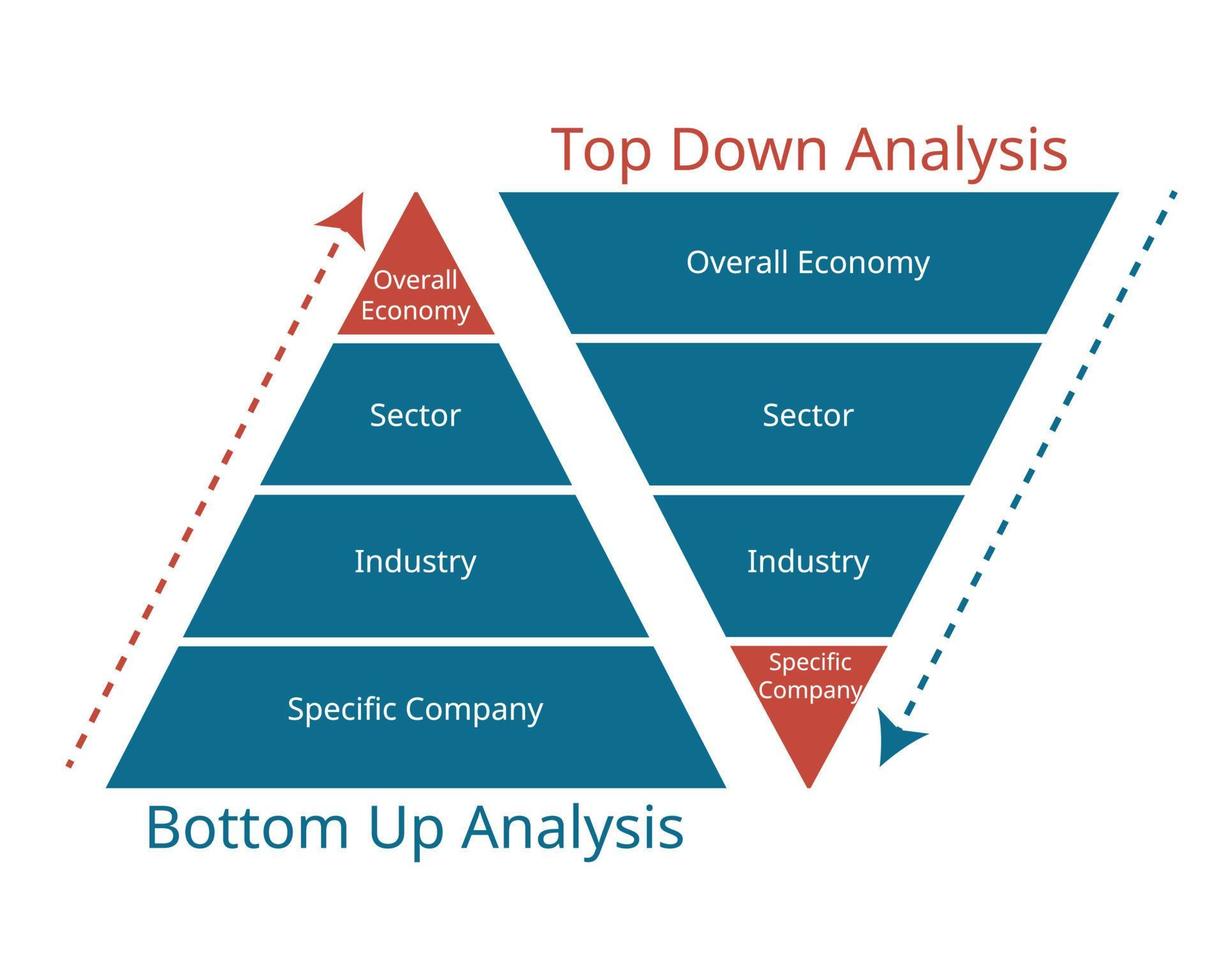

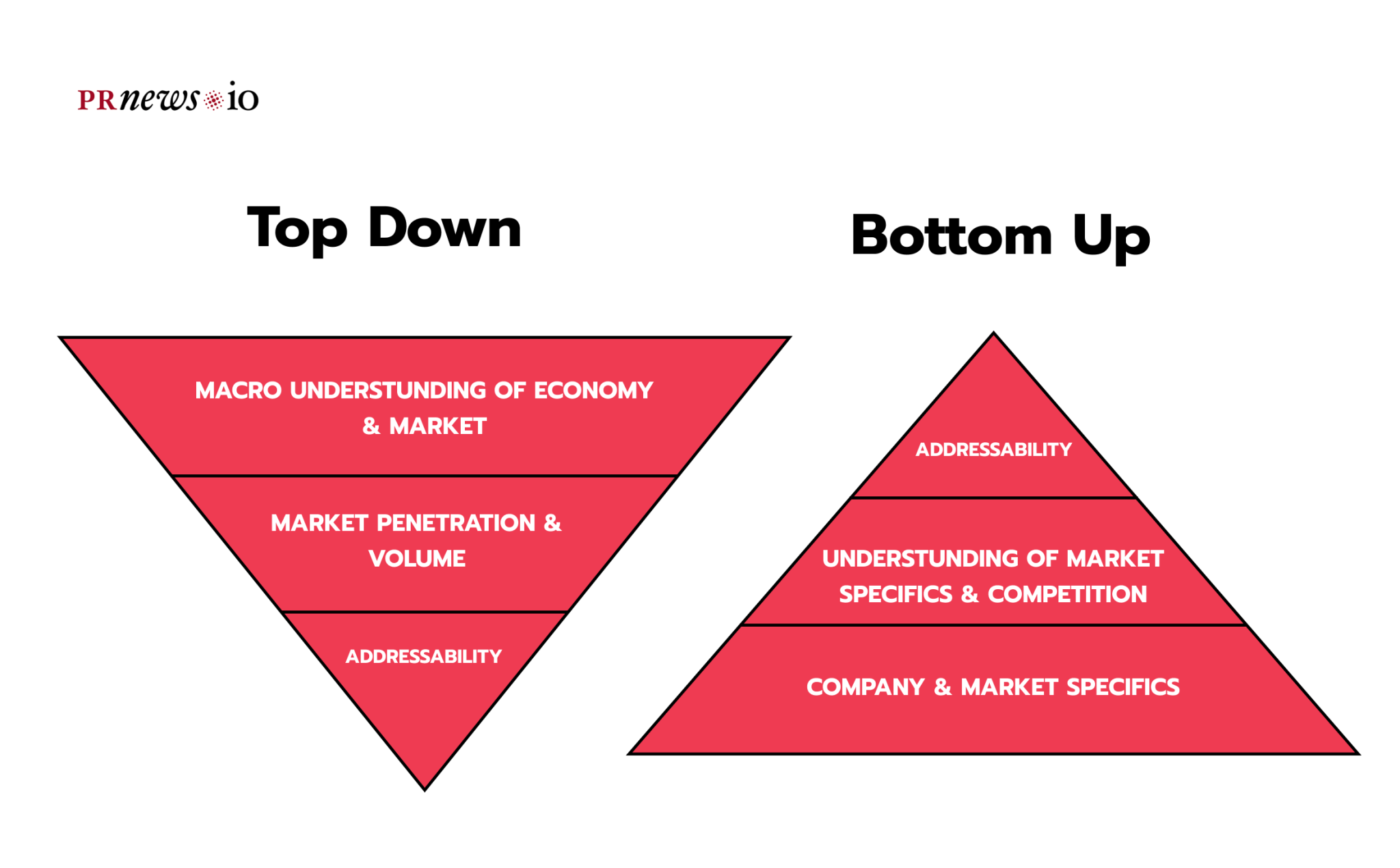

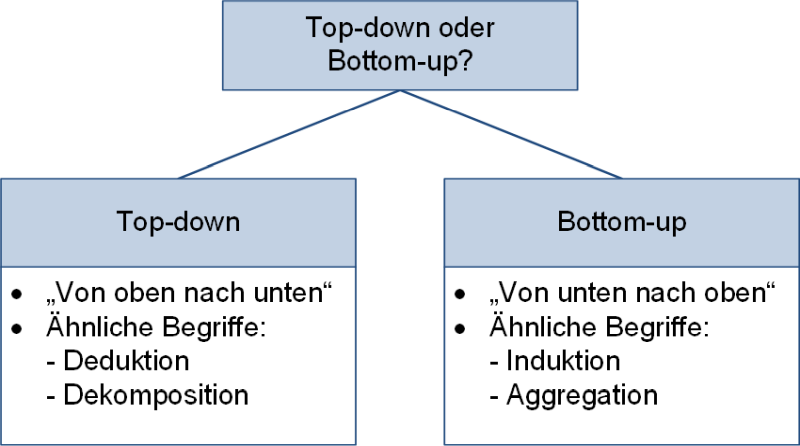

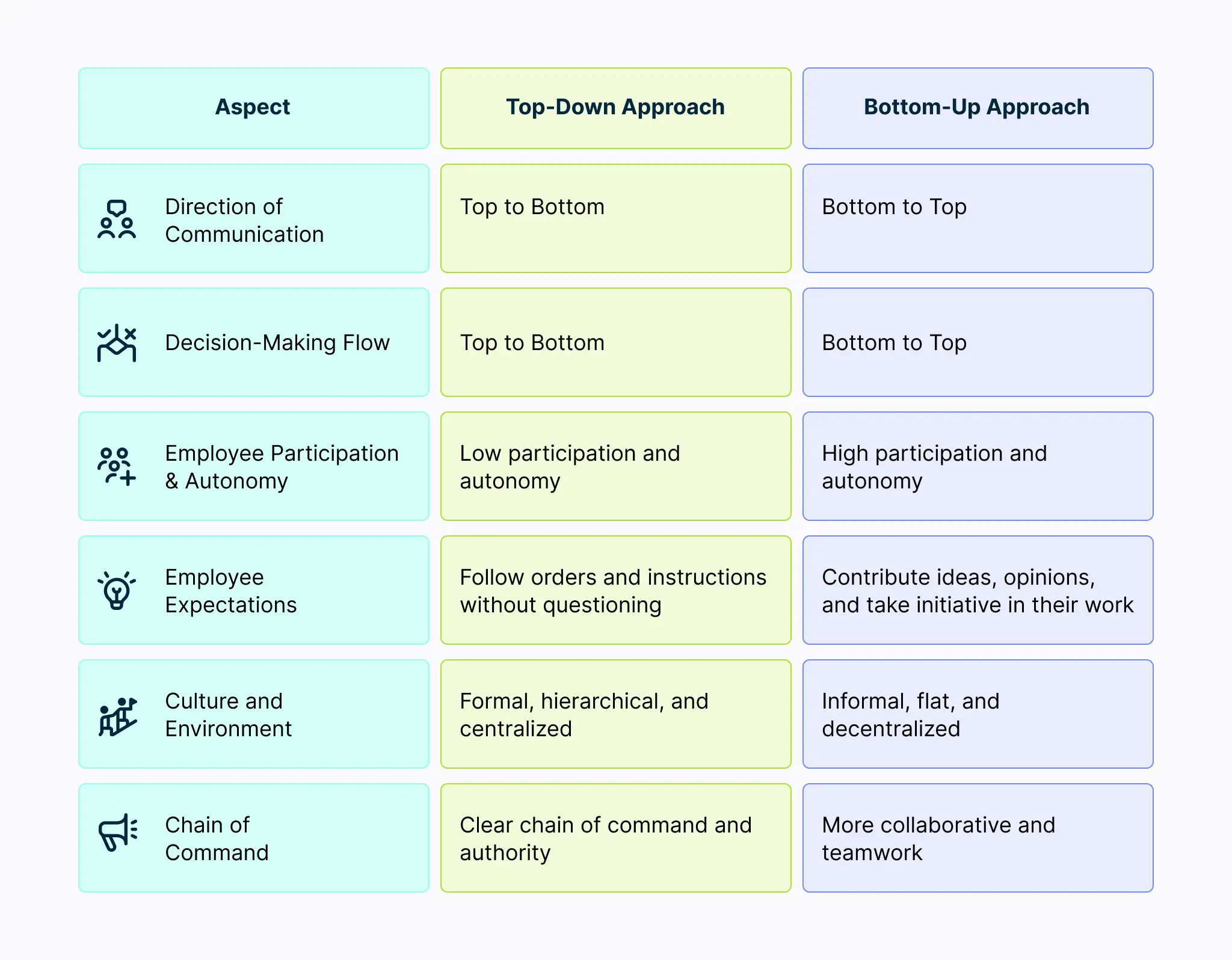

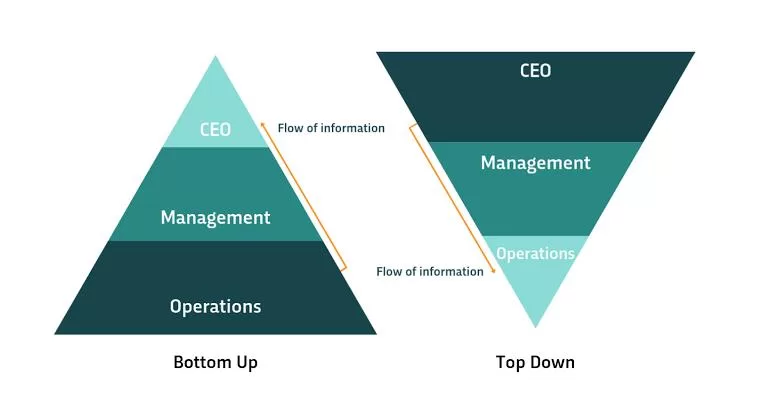

Der Begriff "Bottom-up" bedeutet wörtlich übersetzt "von unten nach oben". Dieser Ansatz betont die Bedeutung der Basis, also der einzelnen Mitarbeiter, der lokalen Gemeinschaften oder der individuellen Bedürfnisse. Entscheidungen und Initiativen entstehen hier nicht durch Vorgaben von oben, sondern entwickeln sich aus den Ideen, Vorschlägen und Bedürfnissen derjenigen, die direkt von den Entscheidungen betroffen sind.

Merkmale des Bottom-up-Ansatzes:

- Dezentrale Entscheidungsfindung: Entscheidungen werden möglichst nah an der Quelle der Information getroffen.

- Partizipation: Betroffene werden aktiv in den Entscheidungsprozess einbezogen.

- Flexibilität: Der Ansatz ist anpassungsfähig und kann auf sich ändernde Bedingungen reagieren.

- Innovation: Die Vielfalt der Ideen und Perspektiven fördert Kreativität und Innovation.

- Motivation: Mitarbeiter oder Bürger fühlen sich wertgeschätzt und sind motivierter, wenn ihre Beiträge berücksichtigt werden.

Ein typisches Beispiel für einen Bottom-up-Ansatz ist die Einführung eines neuen Produktes in einem Unternehmen. Anstatt dass das Management allein entscheidet, welche Funktionen das Produkt haben soll, werden die Vertriebsmitarbeiter, die im direkten Kontakt mit den Kunden stehen, nach ihren Erfahrungen und Wünschen gefragt. Auch die Entwickler, die die technische Machbarkeit beurteilen können, werden einbezogen. So entsteht ein Produkt, das besser auf die Bedürfnisse des Marktes und die technischen Möglichkeiten abgestimmt ist.

In der Politik kann man den Bottom-up-Ansatz in Bürgerinitiativen beobachten. Wenn Bürger mit einer bestimmten Situation unzufrieden sind, zum Beispiel mit der Verkehrssituation in ihrer Straße, gründen sie eine Initiative, um ihre Interessen zu vertreten und Veränderungen zu bewirken. Sie sammeln Unterschriften, organisieren Demonstrationen und suchen den Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern.

Was bedeutet "Top-down"?

Der Begriff "Top-down" bedeutet wörtlich übersetzt "von oben nach unten". Dieser Ansatz ist das Gegenstück zum Bottom-up-Ansatz. Hier werden Entscheidungen und Anweisungen von einer übergeordneten Instanz getroffen und dann an die nachgeordneten Ebenen weitergegeben. Die Hierarchie spielt eine zentrale Rolle.

Merkmale des Top-down-Ansatzes:

- Zentrale Entscheidungsfindung: Entscheidungen werden von einer zentralen Stelle getroffen.

- Klare Hierarchie: Die Befehlsgewalt ist klar geregelt.

- Effizienz: Der Ansatz ermöglicht eine schnelle Umsetzung von Entscheidungen.

- Kontrolle: Die übergeordnete Instanz hat die Kontrolle über den gesamten Prozess.

- Standardisierung: Prozesse und Abläufe werden standardisiert, um eine einheitliche Umsetzung zu gewährleisten.

Ein klassisches Beispiel für einen Top-down-Ansatz ist die Umsetzung einer neuen Steuergesetzgebung. Das Parlament beschließt das Gesetz, die Finanzämter setzen es um und die Bürger müssen es befolgen. Die Bürger haben in diesem Prozess nur indirekt Einfluss, indem sie ihre politischen Vertreter wählen.

Auch in Unternehmen ist der Top-down-Ansatz weit verbreitet. Zum Beispiel bei der Einführung einer neuen Software. Das Management entscheidet, welche Software eingeführt wird und die Mitarbeiter werden geschult, wie sie diese nutzen können. Die Mitarbeiter haben in diesem Prozess oft wenig Mitspracherecht.

Vor- und Nachteile der beiden Ansätze

Sowohl der Bottom-up- als auch der Top-down-Ansatz haben ihre Vor- und Nachteile. Welcher Ansatz der richtige ist, hängt von der jeweiligen Situation und den Zielen ab.

Bottom-up:

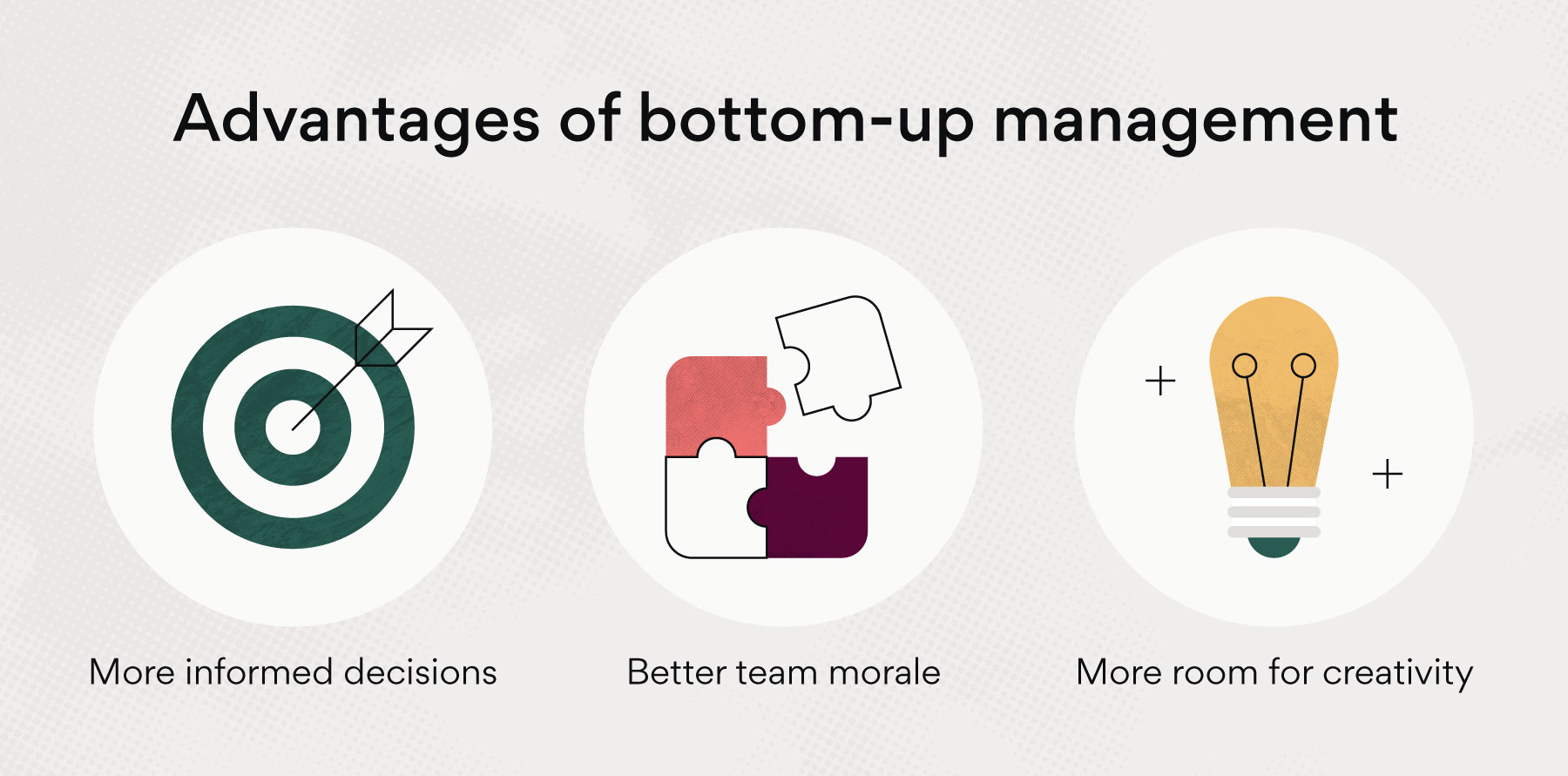

Vorteile:

- Höhere Motivation und Zufriedenheit der Beteiligten.

- Bessere Anpassung an lokale Bedürfnisse und Gegebenheiten.

- Förderung von Kreativität und Innovation.

Nachteile:

- Längere Entscheidungsfindungsprozesse.

- Mögliche Konflikte zwischen den Beteiligten.

- Schwierigkeiten bei der Koordination und Standardisierung.

Top-down:

Vorteile:

- Schnelle Entscheidungsfindung und Umsetzung.

- Klare Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen.

- Einfache Standardisierung und Koordination.

Nachteile:

- Geringere Motivation und Zufriedenheit der Beteiligten.

- Weniger Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

- Mögliche Ignoranz gegenüber lokalen Bedürfnissen und Gegebenheiten.

Die Balance finden: Hybride Ansätze

In der Praxis finden sich oft hybride Ansätze, die Elemente von Bottom-up und Top-down kombinieren. Diese Ansätze versuchen, die Vorteile beider Strategien zu nutzen und die Nachteile zu minimieren. Ein Beispiel hierfür ist die partizipative Führung, bei der Führungskräfte die Meinungen und Vorschläge ihrer Mitarbeiter einholen, bevor sie Entscheidungen treffen. Sie behalten aber die letztendliche Entscheidungsbefugnis.

Ein weiteres Beispiel ist die agile Projektmanagement Methode. Hier werden zwar klare Ziele von oben vorgegeben (Top-down), die Umsetzung erfolgt aber in kleinen, selbstorganisierten Teams (Bottom-up). Die Teams haben die Freiheit, ihre Arbeit selbst zu organisieren und ihre eigenen Lösungen zu finden, um die vorgegebenen Ziele zu erreichen.

Kulturelle Unterschiede und Erwartungen

Es ist wichtig zu beachten, dass die Präferenz für Bottom-up- oder Top-down-Ansätze stark von der Kultur abhängen kann. In Deutschland, obwohl es oft als eher hierarchisch wahrgenommen wird, ist ein gewisser Grad an Partizipation und Einbeziehung von Mitarbeitern und Bürgern in vielen Bereichen üblich. Dennoch ist es wichtig zu verstehen, wann ein Top-down-Ansatz erforderlich ist (z.B. bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften) und wann ein Bottom-up-Ansatz angebracht ist (z.B. bei der Entwicklung neuer Ideen und Innovationen).

Für Expats bedeutet dies, dass es entscheidend ist, die Unternehmenskultur und die vorherrschenden Arbeitsweisen zu beobachten und sich entsprechend anzupassen. Fragen Sie nach, wenn Sie unsicher sind, welcher Ansatz in einer bestimmten Situation erwartet wird. Seien Sie bereit, Ihre Ideen und Vorschläge einzubringen, aber respektieren Sie gleichzeitig die Hierarchie und die Entscheidungen der Führungskräfte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verständnis von Bottom-up- und Top-down-Ansätzen ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg in Deutschland ist. Indem Sie die Vor- und Nachteile beider Ansätze kennen und die kulturellen Unterschiede berücksichtigen, können Sie sich besser in das deutsche System integrieren und effektiver arbeiten.