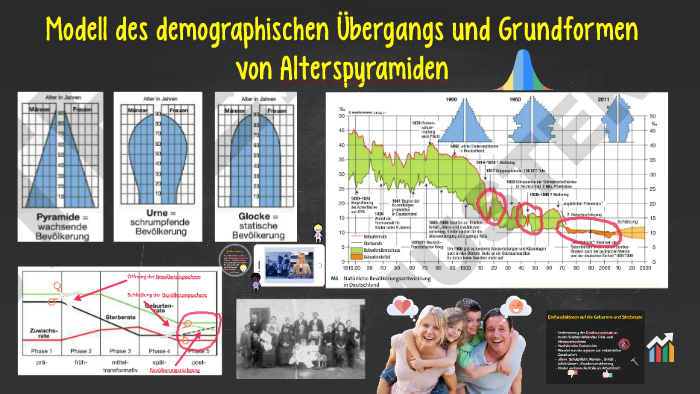

Das Modell Des Demographischen übergangs

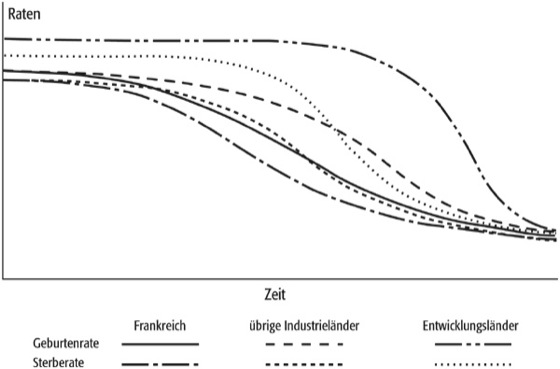

Das Modell des demographischen Übergangs, eine der fundamentalen Theorien der Bevölkerungsgeographie und Demographie, ist weit mehr als nur eine trockene Abfolge von Phasen. Es ist ein Fenster in die komplexe Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, sozialem Wandel und den grundlegenden Lebensentscheidungen von Individuen und Gesellschaften. Eine Auseinandersetzung mit diesem Modell, insbesondere in Form von Ausstellungen und Bildungsangeboten, bietet eine tiefgreifende Möglichkeit, die Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart zu analysieren und die Zukunft zu antizipieren.

Die Ausstellung: Eine Reise durch die Phasen

Eine gut konzipierte Ausstellung zum demographischen Übergang sollte den Besucher auf eine visuelle und informative Reise durch die verschiedenen Phasen mitnehmen. Anstatt lediglich Diagramme und Statistiken zu präsentieren, kann der Fokus darauf liegen, die Lebensrealitäten der Menschen in den jeweiligen Phasen zu illustrieren. Dies kann durch:

- Lebensgroße Darstellungen: Nachbildungen von Wohnräumen, Arbeitsplätzen oder typischen Szenen aus verschiedenen Epochen und Regionen der Welt, die unterschiedliche Phasen des Übergangs widerspiegeln.

- Interaktive Karten: Die zeigen, wie sich Geburten- und Sterberaten im Laufe der Zeit weltweit verändert haben. Besucher könnten Regionen auswählen und spezifische Informationen abrufen.

- Audio-visuelle Elemente: Interviews mit Historikern, Demographen und Menschen, die den Übergang selbst erlebt haben, sowie kurze Dokumentarfilme, die die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontexte beleuchten.

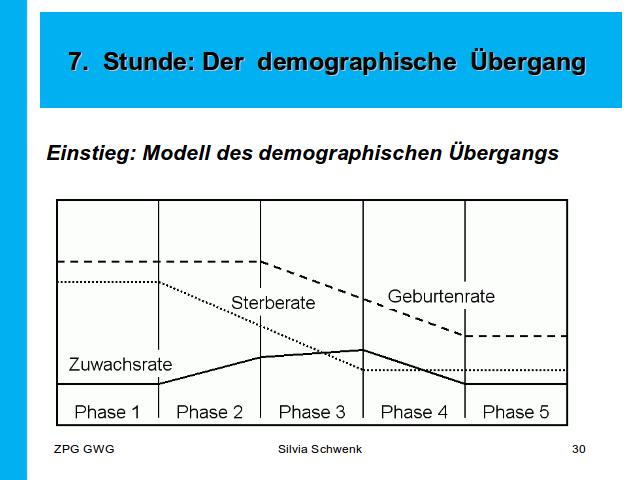

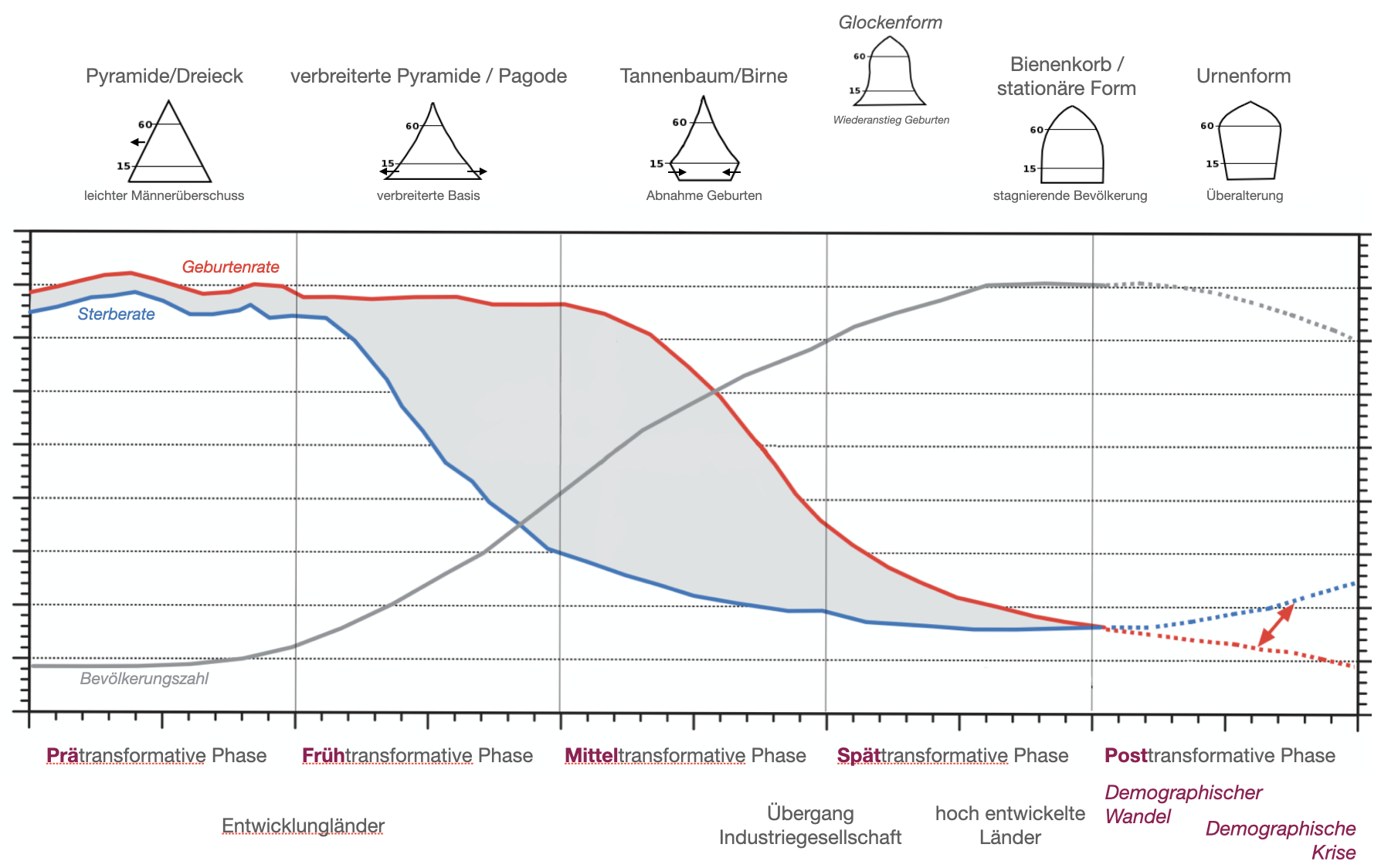

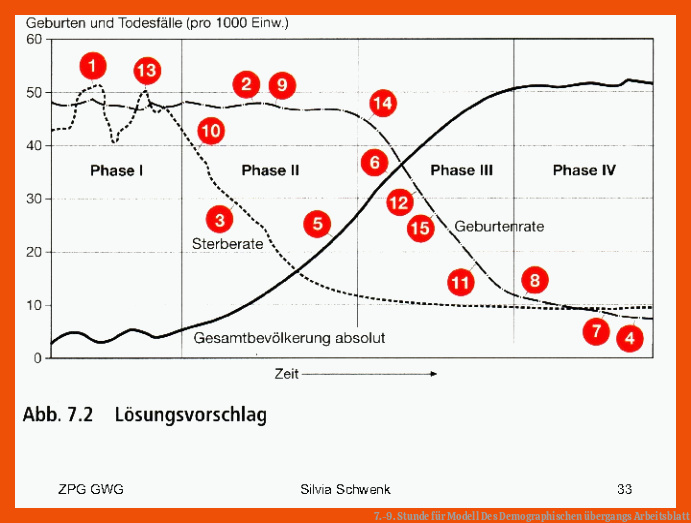

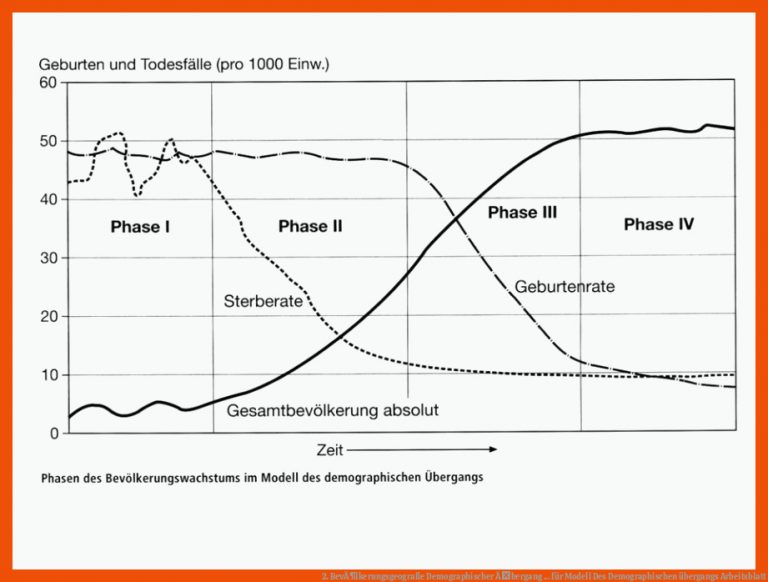

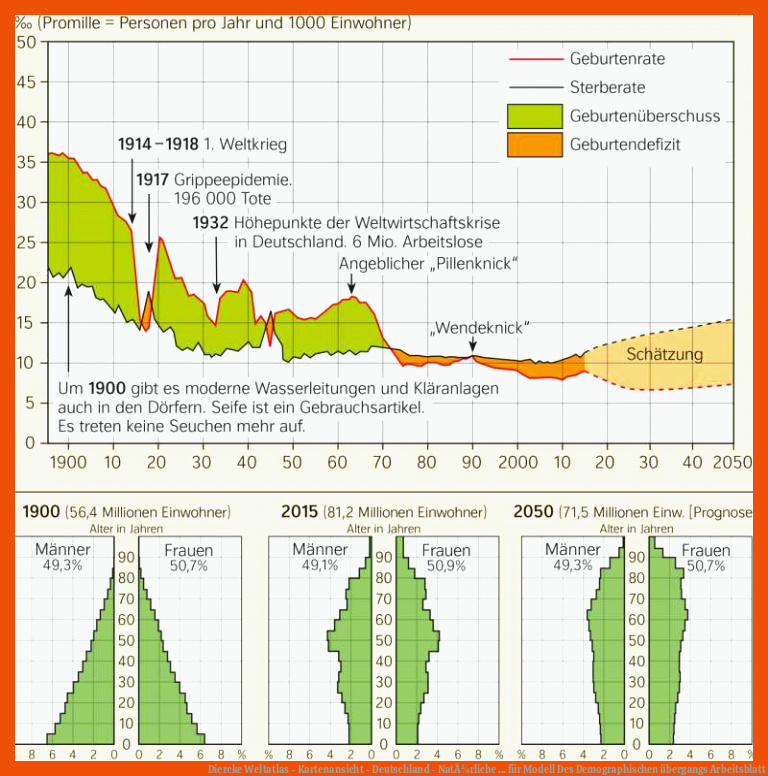

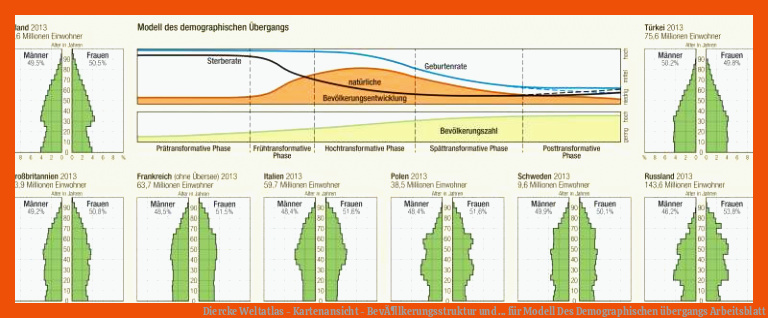

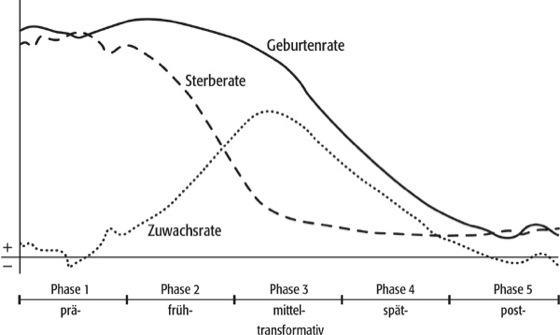

Phase 1: Hochstationäre Phase

Beginnend mit der hochstationären Phase, die durch hohe Geburten- und Sterberaten gekennzeichnet ist, wäre es wertvoll, das Leben in vorindustriellen Gesellschaften zu veranschaulichen. Hier könnte eine Darstellung des Lebens in einer mittelalterlichen europäischen Gemeinde oder einem traditionellen afrikanischen Dorf stehen. Die Darstellung sollte die hohe Kindersterblichkeit, die Abhängigkeit von landwirtschaftlicher Arbeit und das Fehlen moderner medizinischer Versorgung hervorheben.

Phase 2: Frühe Wachstumsphase

Die frühe Wachstumsphase, in der die Sterberate sinkt, während die Geburtenrate hoch bleibt, könnte durch eine Darstellung der beginnenden Industrialisierung in Europa im 18. und 19. Jahrhundert dargestellt werden. Eine Nachbildung einer frühen Fabrik oder eines Krankenhauses könnte die Fortschritte in der Medizin und die verbesserten Lebensbedingungen veranschaulichen. Es wäre wichtig, auch die sozialen Probleme dieser Phase, wie Kinderarbeit und die Entstehung von Slums, anzusprechen.

Phase 3: Späte Wachstumsphase

Die späte Wachstumsphase, in der auch die Geburtenrate zu sinken beginnt, könnte durch eine Darstellung des Lebens in den Industrienationen im frühen 20. Jahrhundert illustriert werden. Hier könnte der Fokus auf Bildung, Familienplanung und die zunehmende Rolle der Frau in der Gesellschaft liegen.

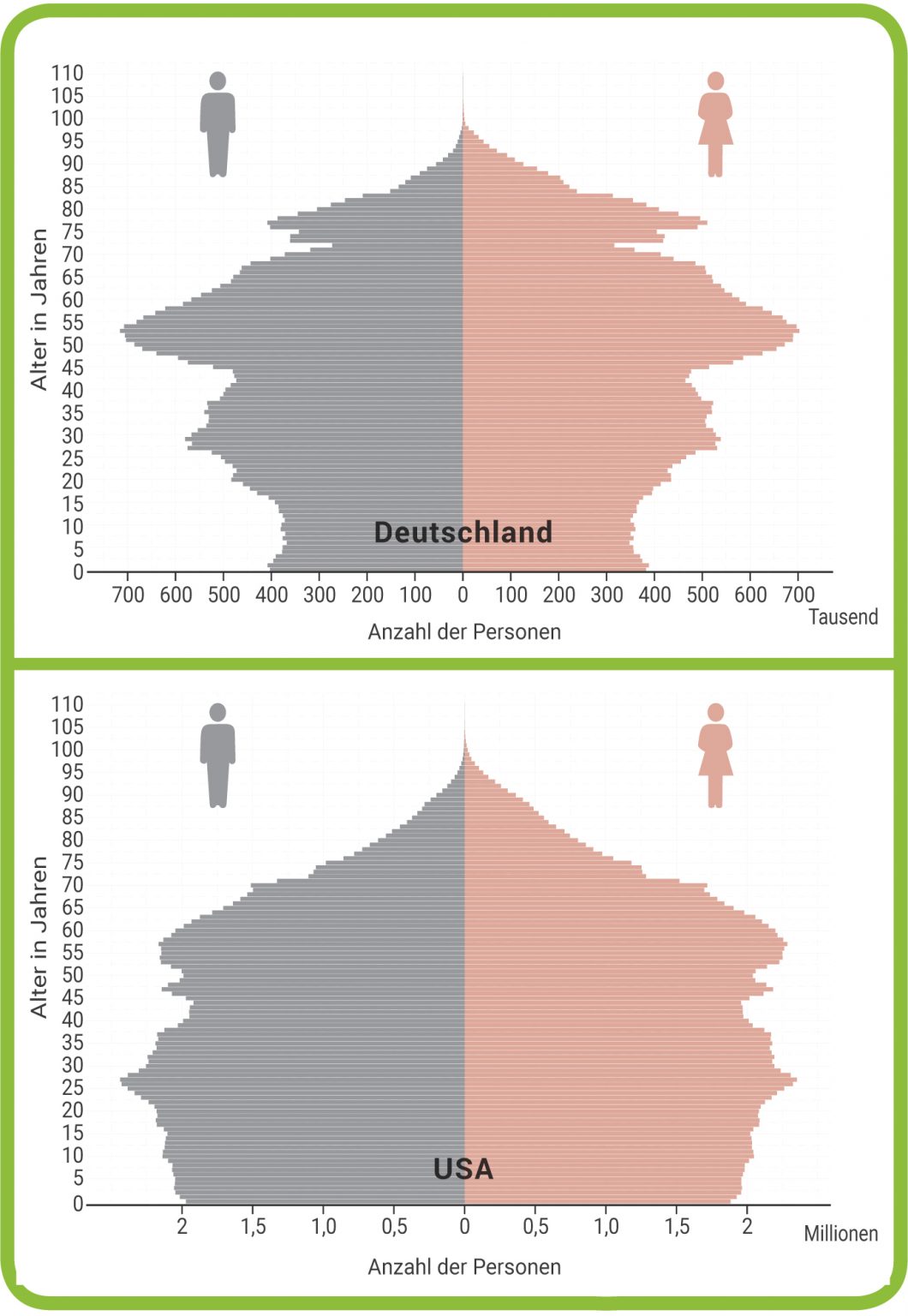

Phase 4: Spätstationäre Phase

Die spätstationäre Phase, mit niedrigen Geburten- und Sterberaten, kann durch eine Darstellung moderner Gesellschaften in Europa, Nordamerika und Ostasien veranschaulicht werden. Hier wäre es wichtig, die Herausforderungen dieser Phase anzusprechen, wie die alternde Bevölkerung und der Fachkräftemangel.

Phase 5 (Optionale Phase): Schrumpfungsphase

Die optionale Schrumpfungsphase, in der die Geburtenrate unter die Sterberate sinkt, könnte durch Beispiele von Regionen in Europa und Japan dargestellt werden, die mit dieser Entwicklung konfrontiert sind. Eine Auseinandersetzung mit den politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung wäre hier besonders relevant.

Der Bildungsauftrag: Mehr als nur Faktenwissen

Der Bildungsauftrag einer Ausstellung zum demographischen Übergang sollte über die reine Vermittlung von Fakten hinausgehen. Es geht darum, kritisches Denken zu fördern und den Besuchern zu ermöglichen, die Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsentwicklung, sozialem Wandel und globalen Herausforderungen zu verstehen. Dies kann durch:

- Workshops und Seminare: Diese könnten sich mit spezifischen Aspekten des demographischen Übergangs befassen, wie z.B. die Rolle der Frau, die Auswirkungen der Migration oder die Herausforderungen der Alterung.

- Rollenspiele und Simulationen: Die Besucher könnten in die Rolle von politischen Entscheidungsträgern, Unternehmern oder Einzelpersonen schlüpfen und versuchen, die Auswirkungen verschiedener Politikmaßnahmen auf die Bevölkerungsentwicklung zu simulieren.

- Diskussionsforen: Hier könnten Experten und Besucher über aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit dem demographischen Übergang diskutieren, wie z.B. die Rentenreform, die Integration von Migranten oder die Bekämpfung der Armut.

Ein wichtiger Aspekt der Bildungsarbeit sollte auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven sein. Es ist wichtig, zu betonen, dass der demographische Übergang nicht ein einheitlicher Prozess ist, sondern sich in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich vollzieht. Auch die Ursachen und Folgen des Übergangs können je nach kulturellem, sozialem und wirtschaftlichem Kontext unterschiedlich interpretiert werden.

Das Besuchererlebnis: Interaktion und Emotion

Um ein nachhaltiges Besuchererlebnis zu gewährleisten, sollte die Ausstellung interaktiv und emotional ansprechend sein. Anstatt nur passive Konsumenten von Informationen zu sein, sollten die Besucher aktiv in den Lernprozess eingebunden werden. Dies kann durch:

- Interaktive Displays: Die Besucher könnten z.B. ihre eigenen demographischen Profile erstellen und mit denen anderer vergleichen, oder sie könnten Prognosen für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung erstellen.

- Personalisierte Führungen: Die Besucher könnten sich für Führungen anmelden, die auf ihre spezifischen Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

- Kreative Elemente: Kunstinstallationen, Theateraufführungen oder Musikdarbietungen könnten dazu beitragen, die komplexen Themen des demographischen Übergangs auf eine emotional ansprechende Weise zu vermitteln.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Barrierefreiheit. Die Ausstellung sollte für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zugänglich sein, z.B. für Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen oder Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Dies kann durch:

- Mehrsprachige Informationen: Die Ausstellung sollte Informationen in verschiedenen Sprachen anbieten, z.B. Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch.

- Audiodeskriptionen und Untertitel: Die Ausstellung sollte Audiodeskriptionen für sehbehinderte Menschen und Untertitel für gehörlose Menschen anbieten.

- Leichte Sprache: Die Ausstellung sollte Informationen in leichter Sprache anbieten, um Menschen mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu erleichtern.

Die emotionale Komponente sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Die Ausstellung sollte die Besucher dazu anregen, über die Auswirkungen des demographischen Übergangs auf ihr eigenes Leben und auf die Gesellschaft als Ganzes nachzudenken. Dies kann durch:

- Persönliche Geschichten: Die Ausstellung könnte persönliche Geschichten von Menschen präsentieren, die den demographischen Übergang selbst erlebt haben.

- Ethische Fragen: Die Ausstellung könnte ethische Fragen im Zusammenhang mit dem demographischen Übergang aufwerfen, wie z.B. die Frage der Sterbehilfe oder die Frage der Ressourcenverteilung.

- Positive Zukunftsperspektiven: Die Ausstellung sollte auch positive Zukunftsperspektiven aufzeigen und zeigen, wie wir die Herausforderungen des demographischen Übergangs gemeinsam bewältigen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Ausstellung zum demographischen Übergang eine einzigartige Gelegenheit bietet, die komplexen Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsentwicklung, sozialem Wandel und globalen Herausforderungen zu verstehen. Durch eine Kombination aus visuellen Darstellungen, interaktiven Elementen und emotional ansprechenden Inhalten kann die Ausstellung den Besuchern ein nachhaltiges und bereicherndes Lernerlebnis bieten. Eine solche Ausstellung dient nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der Förderung von kritischem Denken und der Sensibilisierung für die Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen. Sie kann ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigen und gerechten Zukunft sein.

![Das Modell Des Demographischen übergangs Modell des demographischen Übergangs • 5 Phasen · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/09/Modell-des-demographischen-Übergangs-1024x576.jpg)