Die 4 Fälle Im Deutschen

Die deutsche Sprache, mit ihrer berüchtigten Komplexität, fordert Lernende oft mit einem Aspekt besonders heraus: den vier Fällen, auch bekannt als Kasus. Der Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ sind nicht bloß grammatische Kategorien; sie sind das Skelett, das die Bedeutung eines Satzes trägt, die Beziehungen zwischen den Wörtern definiert und die Nuancen des Ausdrucks ermöglicht. Um diese Fälle wirklich zu verstehen, braucht es mehr als bloße Regelpaukerei. Es erfordert ein Eintauchen in ihre Funktion, ihre Geschichte und ihre subtilen Anwendungen. Betrachten wir die vier Fälle daher nicht nur als Hindernisse, sondern als Fenster in die einzigartige Struktur des Deutschen.

Die vier Fälle: Eine interaktive Ausstellung

Stellen Sie sich eine Ausstellung vor, die den vier Fällen gewidmet ist. Jede Abteilung ist sorgfältig kuratiert, um den Besuchern ein tiefes Verständnis für ihre jeweilige Rolle zu vermitteln. Anstatt trockener Definitionen stehen interaktive Displays im Vordergrund, die das Lernen zum Erlebnis machen.

Der Nominativ: Der Protagonist des Satzes

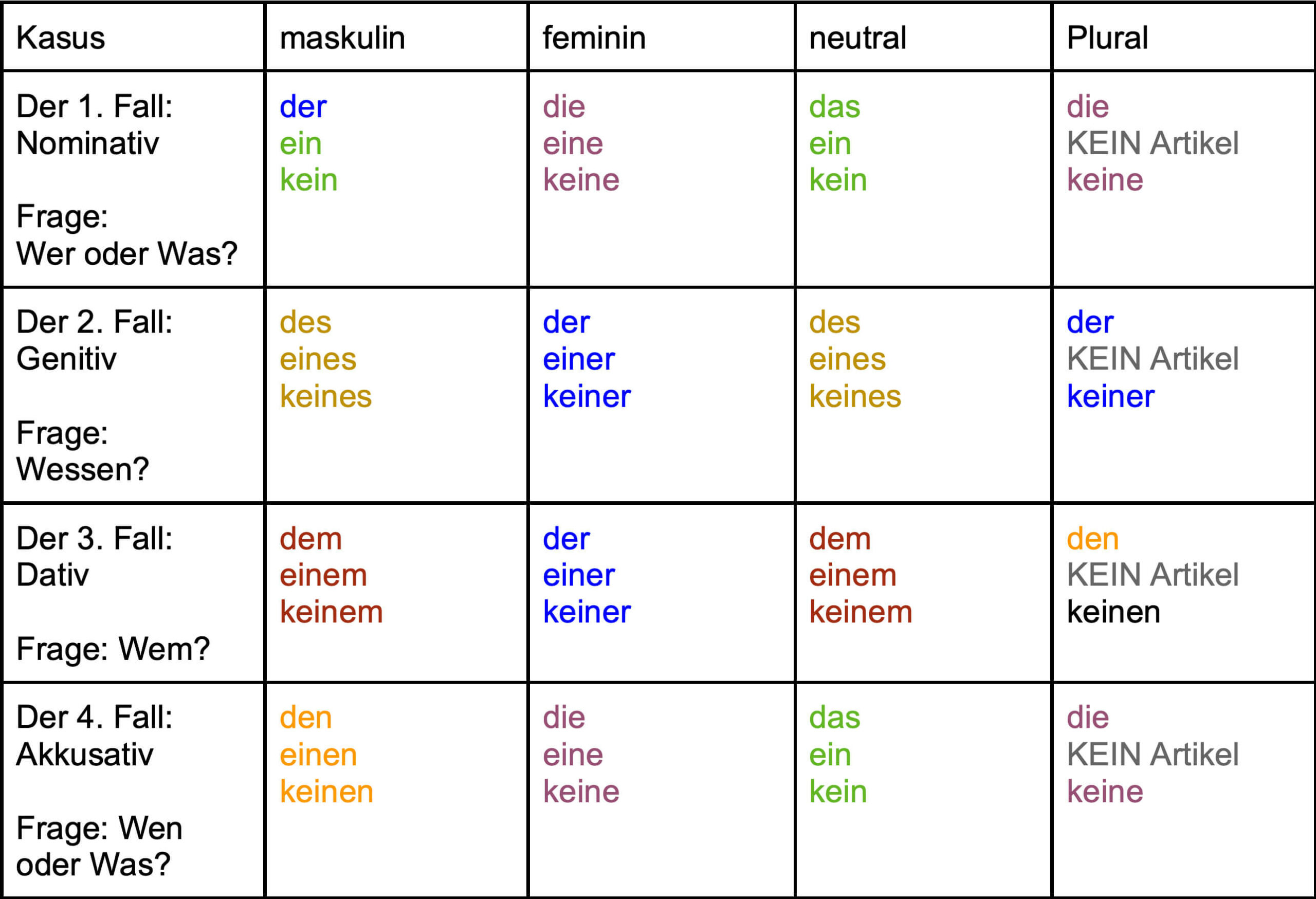

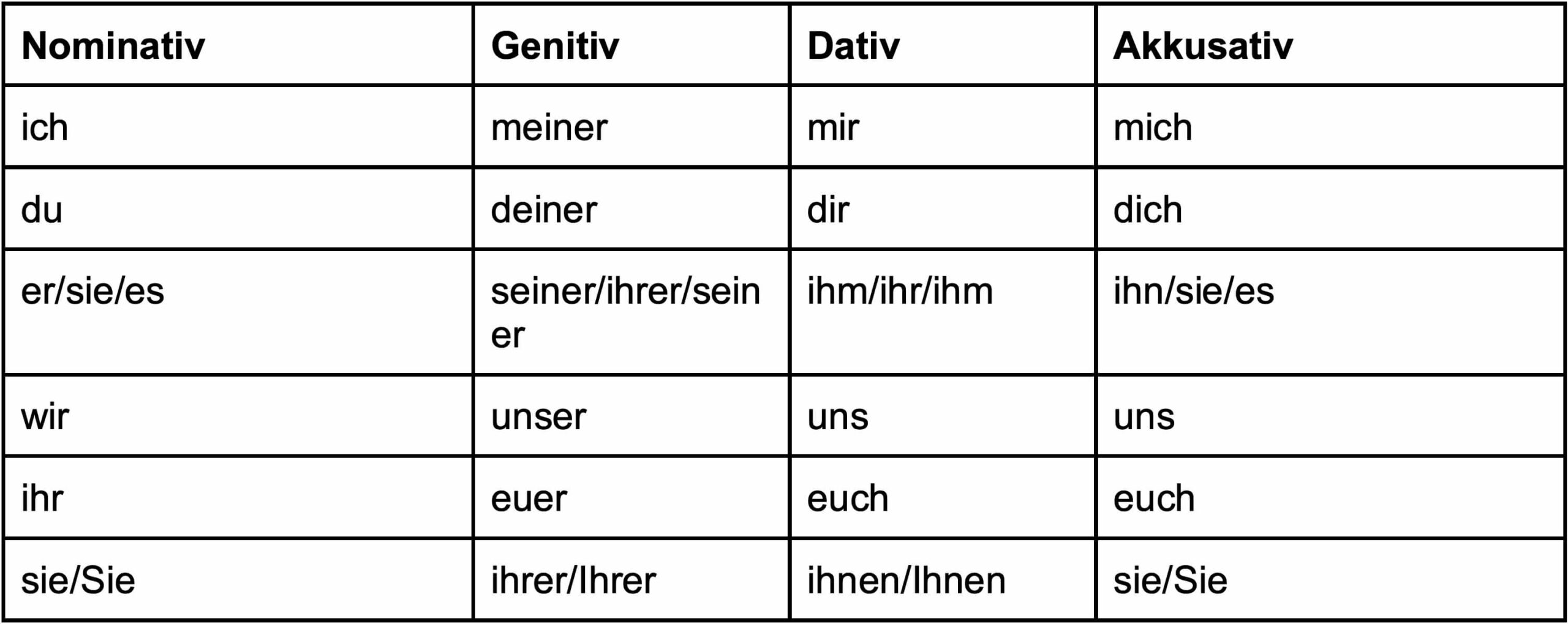

Die erste Abteilung widmet sich dem Nominativ, dem Fall des Subjekts. Hier würde eine große interaktive Leinwand den Satzbau darstellen. Der Besucher kann Wörter verschieben und anordnen und so beobachten, wie sich die Rolle des Subjekts verändert. Eine Stimme erklärt: "Der Nominativ ist der Handelnde im Satz. Er ist der, der die Aktion ausführt oder den Zustand besitzt."

Ein weiteres Exponat könnte eine Reihe von Bildern darstellen, die verschiedene Personen oder Objekte zeigen. Durch Berührung eines Bildes erscheint ein Satz im Nominativ. Zum Beispiel: "Der Mann liest ein Buch." (Der Mann ist das Subjekt). Die Leinwand verdeutlicht, dass der Nominativ nicht nur für Personen verwendet wird, sondern auch für Dinge und abstrakte Konzepte.

Der Genitiv: Besitz und Zugehörigkeit

Weiter geht es zum Genitiv, dem Fall des Besitzes. Obwohl er in der gesprochenen Sprache oft durch die Dativ-Konstruktion mit "von" ersetzt wird, ist der Genitiv in der Schriftsprache und in formelleren Kontexten weiterhin von Bedeutung. In dieser Abteilung würde ein "Stammbaum des Genitivs" die historische Entwicklung dieses Falles darstellen. Ein Quiz testet das Wissen des Besuchers über die Verwendung des Genitivs mit bestimmten Präpositionen.

Ein interaktives Regal demonstriert Besitzverhältnisse. Ein Besucher zieht ein Buch heraus, und eine Stimme erklärt: "Das Buch des Kindes ist bunt." (Das Buch gehört dem Kind). Eine kleine Vitrine zeigt alte Dokumente, in denen der Genitiv häufig verwendet wird. Ein Textauszug erklärt, dass der Genitiv auch zur Beschreibung von Eigenschaften verwendet werden kann, wie in "eines schönen Tages" (an einem schönen Tag).

Der Dativ: Der indirekte Empfänger

Der Dativ, der Fall des indirekten Objekts, steht im Mittelpunkt der nächsten Abteilung. Ein interaktiver Theatersaal zeigt kurze Sketche, in denen der Dativ eine wichtige Rolle spielt. Eine Szene zeigt, wie ein Mann einer Frau Blumen schenkt. Eine Stimme erklärt: "Ich gebe der Frau Blumen." (Die Frau ist der indirekte Empfänger). Durch das Verändern der Rollen in der Szene können die Besucher erleben, wie sich die Bedeutung des Satzes verändert.

Ein weiteres Exponat widmet sich den Dativ-Präpositionen, wie "mit," "nach," "aus," "zu," "von," "bei," "seit," und "gegenüber." Die Besucher können Sätze bilden und beobachten, wie die Wahl der Präposition den Fall beeinflusst. Ein Bildschirm zeigt die Veränderungen der Artikel in Abhängigkeit von der Präposition und dem Fall. Hier wird die Logik hinter den scheinbar willkürlichen Regeln erfahrbar.

Der Akkusativ: Das direkte Objekt der Handlung

Die letzte Abteilung ist dem Akkusativ gewidmet, dem Fall des direkten Objekts. Eine interaktive Werkstatt ermöglicht es den Besuchern, virtuelle Objekte zu "erschaffen" und sie dann mit Verben zu verknüpfen, die den Akkusativ erfordern. "Ich male das Bild," sagt eine Stimme, während der Besucher ein virtuelles Gemälde erstellt. "Ich lese das Buch," während er ein Buch aufhebt.

Eine "Akkusativ-Maschine" demonstriert die Transformation von Artikeln im Akkusativ. Die Besucher geben einen Satz im Nominativ ein, und die Maschine wandelt ihn in einen Satz um, in dem das Subjekt zum direkten Objekt wird. So wird die Dynamik zwischen den Fällen unmittelbar verständlich. Hier wird der Aktionscharakter des Akkusativs deutlich.

Pädagogischer Wert und Lernerfahrung

Der pädagogische Wert einer solchen Ausstellung liegt in ihrer Fähigkeit, abstrakte grammatische Konzepte zu veranschaulichen und sie durch interaktive Elemente zugänglich zu machen. Anstatt sich auf das Auswendiglernen von Regeln zu verlassen, können die Besucher die Funktionsweise der Fälle in realen Kontexten erleben. Die spielerische Herangehensweise macht das Lernen angenehmer und effektiver.

Die Ausstellung würde auch verschiedene Lernstile berücksichtigen. Visuelle Lerner profitieren von den interaktiven Displays, auditive Lerner von den Erklärungen und kinästhetische Lerner von der Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und Sätze zu konstruieren. Durch die Kombination verschiedener Lernmethoden wird sichergestellt, dass die Besucher die vier Fälle auf einer tiefen und nachhaltigen Ebene verstehen.

Darüber hinaus könnte die Ausstellung auch die kulturelle Bedeutung der deutschen Sprache hervorheben. Die Fälle sind nicht nur grammatische Regeln; sie sind ein integraler Bestandteil der Art und Weise, wie Deutschsprachige denken und kommunizieren. Das Verständnis der Fälle eröffnet den Lernenden eine tiefere Wertschätzung für die deutsche Kultur und Literatur.

Die Besucherperspektive: Mehr als nur Grammatik

Die ideale Besucherperspektive geht über das bloße Erlernen von Grammatik hinaus. Die Ausstellung sollte dazu anregen, über die Funktion der Sprache als Werkzeug des Denkens und der Kommunikation nachzudenken. Sie sollte ein Gefühl der Neugier und des Staunens wecken und die Besucher dazu inspirieren, die deutsche Sprache weiter zu erforschen.

Die Ausstellung sollte auch die Herausforderungen anerkennen, die das Erlernen der Fälle mit sich bringt. Es sollte betont werden, dass Fehler ein natürlicher Bestandteil des Lernprozesses sind und dass Übung und Geduld der Schlüssel zum Erfolg sind. Die Besucher sollten ermutigt werden, Fragen zu stellen, sich auszutauschen und von ihren Fehlern zu lernen.

Am Ende der Ausstellung sollten die Besucher nicht nur ein besseres Verständnis der vier Fälle haben, sondern auch eine größere Wertschätzung für die Schönheit und Komplexität der deutschen Sprache. Sie sollten die Ausstellung mit dem Gefühl verlassen, dass sie in der Lage sind, die Herausforderungen des Deutschlernens zu meistern und die Belohnungen zu ernten, die mit dem Beherrschen dieser faszinierenden Sprache einhergehen. Die Fälle, so kompliziert sie auch erscheinen mögen, sind letztlich der Schlüssel zum tieferen Verständnis des Deutschen.