Erster Weltkrieg Von Wann Bis Wann

Der Erste Weltkrieg, eine Zäsur in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, hallt bis heute in den politischen, sozialen und kulturellen Strukturen unserer Welt nach. Ihn zu verstehen, seine Ursachen zu ergründen und seine Konsequenzen zu begreifen, ist eine fortwährende Aufgabe, die durch Museen, Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen weltweit unterstützt wird. Dieser Artikel beleuchtet die zeitliche Einordnung des Ersten Weltkriegs und fokussiert sich darauf, wie Ausstellungen, Bildungsangebote und die Gestaltung des Besuchererlebnisses uns dabei helfen, diesen komplexen historischen Kontext zu erfassen.

Die Zeitspanne: 1914 bis 1918

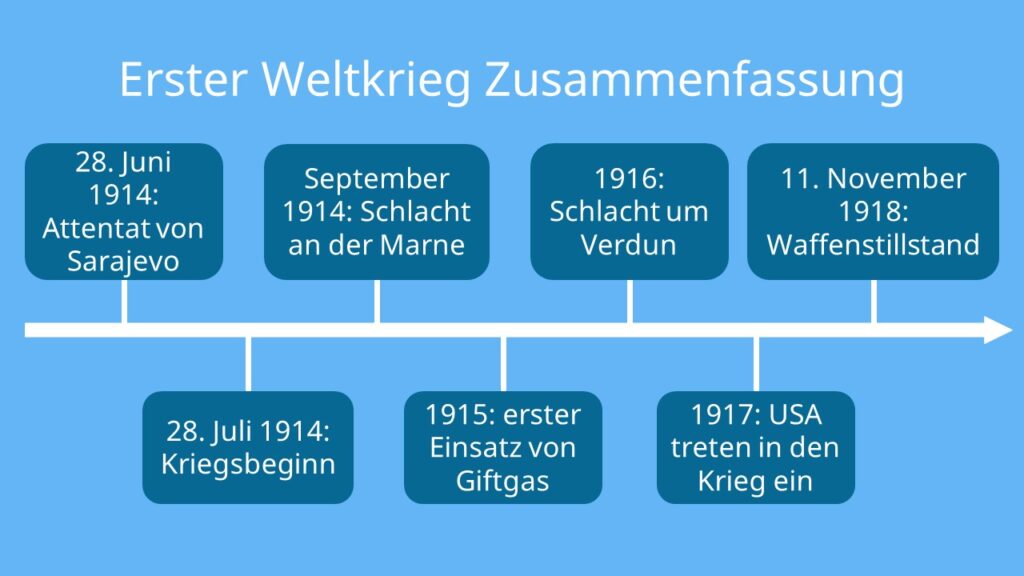

Die Eckdaten des Ersten Weltkriegs sind hinlänglich bekannt: Er begann mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien am 28. Juli 1914, ausgelöst durch das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo. Das Ende des Krieges wurde mit dem Waffenstillstand von Compiègne am 11. November 1918 besiegelt. Doch hinter diesen Datumsangaben verbirgt sich ein Abgrund an menschlichem Leid, politischem Kalkül und ideologischem Fanatismus.

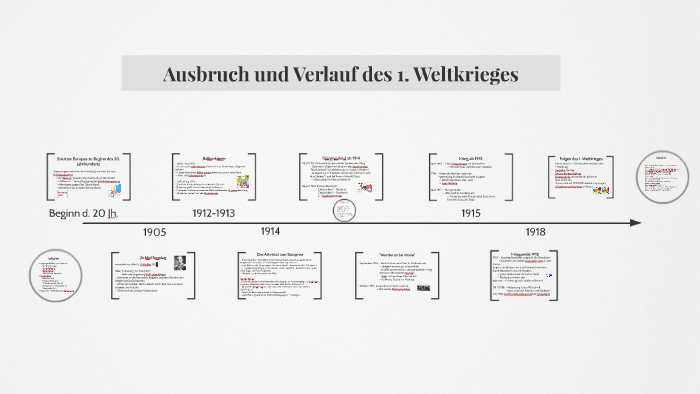

Die Jahre des Konflikts: Ein Überblick

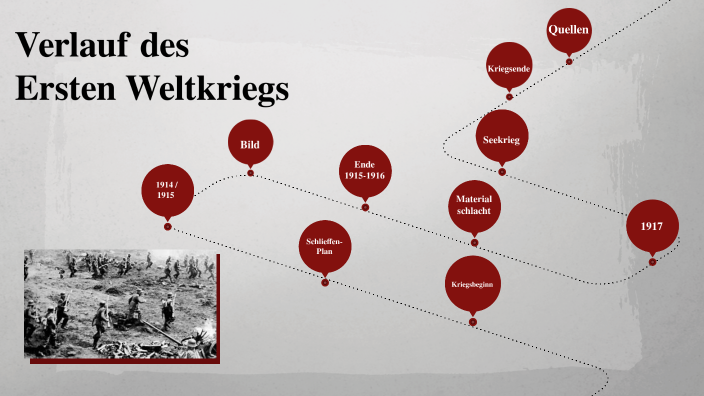

Die vier Jahre des Ersten Weltkriegs lassen sich grob in Phasen einteilen. 1914 war geprägt vom Blitzkrieg-Konzept des Schlieffen-Plans, der jedoch scheiterte und in einen jahrelangen Stellungskrieg mündete. Die Westfront erstarrte in einem Netz aus Schützengräben, in dem Millionen Soldaten ihr Leben ließen. 1915 und 1916 waren gekennzeichnet durch blutige Schlachten wie Verdun und die Somme, die kaum Geländegewinne brachten. 1917 markierte einen Wendepunkt mit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten und dem Ausscheiden Russlands nach der Oktoberrevolution. 1918 schließlich brachte die entscheidenden Offensiven der Alliierten, die zum Zusammenbruch der Mittelmächte führten.

Ausstellungen als Fenster zur Vergangenheit

Ausstellungen zum Ersten Weltkrieg bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie präsentieren nicht nur historische Fakten, sondern versuchen auch, die Perspektiven der verschiedenen Kriegsparteien, Soldaten und Zivilisten zu beleuchten. Ein gelungenes Beispiel hierfür sind immersive Ausstellungen, die den Besuchern das Gefühl vermitteln, sich mitten im Kriegsgeschehen zu befinden. Durch den Einsatz von Originalobjekten, Fotografien, Filmdokumenten und interaktiven Elementen wird Geschichte lebendig und greifbar.

Viele Museen legen Wert darauf, persönliche Geschichten in den Vordergrund zu stellen. Briefe von Soldaten an ihre Familien, Tagebucheinträge von Krankenschwestern, Berichte von Flüchtlingen – diese Zeugnisse menschlichen Leids verleihen dem Krieg ein Gesicht und machen seine Auswirkungen auf individueller Ebene verständlich. Solche Erzählungen tragen dazu bei, Empathie zu entwickeln und die Gräuel des Krieges zu verurteilen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Ausstellungen ist die Auseinandersetzung mit den Ursachen des Krieges. Oft werden die komplexen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhänge, die zum Ausbruch des Konflikts führten, anschaulich dargestellt. Dies kann durch Karten, Diagramme und kurze Texte geschehen, die die verschiedenen Bündnissysteme, imperialistischen Rivalitäten und nationalistischen Strömungen erläutern.

Bildung und Vermittlung: Wissen für die Zukunft

Neben den Ausstellungen spielen auch die Bildungsangebote der Museen eine zentrale Rolle. Workshops, Vorträge, Führungen und museumspädagogische Programme richten sich an unterschiedliche Zielgruppen, von Schulklassen bis hin zu Erwachsenen. Sie bieten die Möglichkeit, das eigene Wissen zu vertiefen, Fragen zu stellen und sich kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Besonders wichtig ist die Vermittlung an junge Menschen. Durch altersgerechte Materialien und interaktive Übungen können Schülerinnen und Schüler die Geschichte des Ersten Weltkriegs auf spielerische Weise entdecken. Sie lernen, historische Quellen zu analysieren, Perspektiven zu vergleichen und eigene Urteile zu bilden. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Bedeutung von Frieden, Toleranz und Völkerverständigung zu schaffen.

Einige Museen bieten auch spezielle Programme für Lehrkräfte an. Diese Fortbildungen sollen Pädagogen dabei unterstützen, den Ersten Weltkrieg im Unterricht fundiert und abwechslungsreich zu behandeln. Dabei werden nicht nur historische Fakten vermittelt, sondern auch didaktische Methoden und Materialien vorgestellt, die den Unterricht lebendiger gestalten.

Das Besuchererlebnis: Emotional und Reflexiv

Die Gestaltung des Besuchererlebnisses spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg einer Ausstellung. Eine gelungene Präsentation sollte nicht nur informativ, sondern auch emotional ansprechend sein. Durch den Einsatz von Musik, Licht und Raumgestaltung kann eine Atmosphäre geschaffen werden, die die Besucher berührt und zum Nachdenken anregt.

Viele Museen legen Wert darauf, den Besuchern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Gedanken und Gefühle auszudrücken. Dies kann durch Gästebücher, Kommentarfelder oder interaktive Installationen geschehen. Auch die Möglichkeit, mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen, kann das Besuchererlebnis bereichern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Barrierefreiheit. Museen sollten darauf achten, dass ihre Ausstellungen für alle Menschen zugänglich sind, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Dies umfasst beispielsweise den Einsatz von Audiodeskriptionen, Braille-Schrift und Gebärdensprachdolmetschern.

Die Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg kann eine intensive und belastende Erfahrung sein. Viele Museen bieten daher psychologische Betreuung an, um Besuchern bei der Verarbeitung ihrer Emotionen zu helfen. Auch die Möglichkeit, sich in einem ruhigen Raum zurückzuziehen, kann dazu beitragen, das Besuchererlebnis angenehmer zu gestalten.

Die Bedeutung für die Gegenwart

Die Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg ist nicht nur von historischem Interesse, sondern auch von großer Bedeutung für die Gegenwart. Die Ursachen des Krieges, wie Nationalismus, Imperialismus und Militarismus, sind auch heute noch relevant. Auch die Folgen des Krieges, wie die Zerstörung von Staaten, die Vertreibung von Menschen und die Traumatisierung ganzer Generationen, wirken bis heute nach.

Indem wir uns mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen, können wir Lehren für die Zukunft ziehen. Wir können lernen, die Gefahren von Nationalismus und Militarismus zu erkennen und uns für Frieden, Toleranz und Völkerverständigung einzusetzen. Wir können lernen, die Perspektiven anderer Menschen zu verstehen und Konflikte friedlich zu lösen. Und wir können lernen, die Würde jedes einzelnen Menschen zu respektieren.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ - Helmut Kohl

Die Museen, Gedenkstätten und Bildungseinrichtungen, die sich dem Ersten Weltkrieg widmen, leisten einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur. Sie helfen uns, die Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart zu gestalten und die Zukunft zu sichern. Indem sie die Geschichte des Ersten Weltkriegs lebendig halten, tragen sie dazu bei, dass sich solche Gräueltaten niemals wiederholen.

Der Erste Weltkrieg, von 1914 bis 1918, ist weit mehr als eine bloße Datumsangabe. Er ist eine Mahnung, eine Verpflichtung und eine Chance. Eine Mahnung, die uns vor den Abgründen menschlichen Handelns warnt, eine Verpflichtung, sich aktiv für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen, und eine Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

![Erster Weltkrieg Von Wann Bis Wann Erster Weltkrieg • Übersicht 1914 - 1918 · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/WP-Bild_Bündnisse-in-Europa-im-Jahr-1914-2-1024x576.jpg)