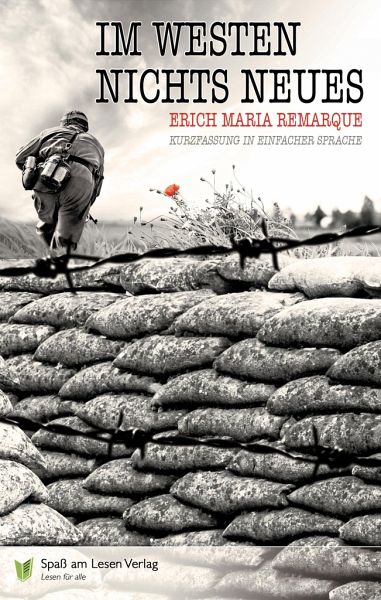

Im Westen Nichts Neues Zusammenfassung Buch

Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues ist weit mehr als nur ein Buch; er ist ein Mahnmal, ein Spiegelbild der Schrecken des Ersten Weltkriegs und eine erschütternde Anklage gegen die Sinnlosigkeit des Krieges selbst. Eine Ausstellung, die sich diesem Werk widmet, hat daher eine immense Verantwortung: Sie muss nicht nur die Geschichte des Romans erzählen, sondern auch dessen anhaltende Relevanz für die heutige Zeit verdeutlichen. Eine gelungene Ausstellung über Im Westen nichts Neues bietet den Besuchern ein tiefgreifendes und emotional berührendes Erlebnis, das zum Nachdenken anregt und nachhaltig im Gedächtnis bleibt.

Die Ausstellungskonzeption: Spurensuche und Kontextualisierung

Eine erfolgreiche Ausstellung über Im Westen nichts Neues sollte idealerweise auf mehreren Säulen ruhen: der Biografie Erich Maria Remarques, der historischen Einordnung des Ersten Weltkriegs, der Rezeption des Romans und seiner Wirkung auf die Nachwelt sowie der tiefergehenden Analyse der im Werk thematisierten existenziellen Fragen. Hierbei ist es entscheidend, dass die Ausstellung nicht nur Fakten präsentiert, sondern auch die emotionalen Dimensionen des Krieges und die inneren Zerrissenheit der Soldaten greifbar macht.

Remarque und seine Zeit

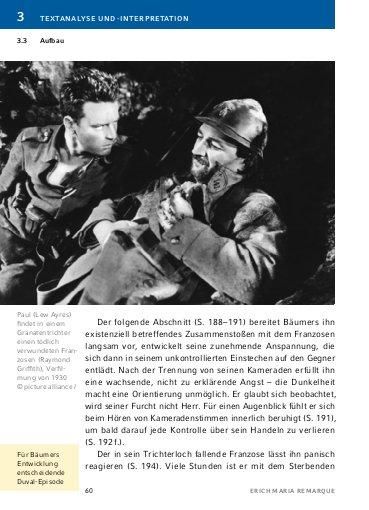

Die Ausstellung sollte mit der Biografie Erich Maria Remarques beginnen. Seine persönlichen Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg bildeten die Grundlage für den Roman. Dokumente, Fotos und persönliche Gegenstände aus seinem Leben können den Besuchern einen direkten Zugang zu seiner Person und seinen Motiven ermöglichen. Ebenso wichtig ist es, den historischen Kontext des Ersten Weltkriegs zu beleuchten. Die politischen und gesellschaftlichen Umstände, die zum Krieg führten, die Gräuel der Schützengräben und die verheerenden Auswirkungen auf die Bevölkerung müssen anschaulich dargestellt werden. Karten, zeitgenössische Propaganda und Fotografien des Kriegsschauplatzes können hierbei hilfreich sein. Das Ziel ist es, den Besuchern ein umfassendes Bild der Welt zu vermitteln, in der Remarque seinen Roman schrieb.

Die Entstehung und Rezeption des Romans

Ein zentraler Punkt der Ausstellung sollte die Entstehungsgeschichte von Im Westen nichts Neues sein. Manuskripte, Briefe und Verlagskorrespondenz können den Schreibprozess und die anfänglichen Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung des Romans dokumentieren. Die anschließende weltweite Rezeption des Buches, die sowohl von Begeisterung als auch von heftiger Ablehnung geprägt war, muss ebenfalls thematisiert werden. Zeitungsartikel, Leserbriefe und Kommentare aus der Zeit können die kontroverse Debatte um den Roman widerspiegeln. Besonders wichtig ist es, die Diffamierung Remarques und seines Werkes durch die Nationalsozialisten zu beleuchten. Die Bücherverbrennung und Remarques Emigration sind erschütternde Beispiele für die ideologische Instrumentalisierung des Ersten Weltkriegs und die Unterdrückung kritischer Stimmen.

Die Themen des Romans: Krieg, Verlust, Entfremdung

Der Kern der Ausstellung sollte jedoch der thematischen Auseinandersetzung mit dem Roman selbst gewidmet sein. Die zentralen Themen des Buches – Krieg, Verlust, Entfremdung, Desillusionierung und die Zerstörung der Jugend – müssen eindrücklich vermittelt werden. Zitate aus dem Roman, kombiniert mit Fotografien und Kunstwerken, können die emotionale Wucht der Erzählung verdeutlichen. Installationen, die die klaustrophobische Atmosphäre der Schützengräben oder die traumatischen Erlebnisse der Soldaten simulieren, können den Besuchern ein noch intensiveres Verständnis der Kriegserfahrung ermöglichen. Wichtig ist, dass die Ausstellung nicht nur die physischen Schrecken des Krieges zeigt, sondern auch die psychischen Narben, die er bei den Soldaten hinterlässt. Die Entfremdung von der Heimat, die Unfähigkeit, über das Erlebte zu sprechen, und die allgegenwärtige Angst vor dem Tod sind Aspekte, die unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Die Bildungsarbeit: Vom Wissen zum Verstehen

Eine Ausstellung über Im Westen nichts Neues sollte nicht nur informieren, sondern auch zum Nachdenken anregen und ein tieferes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge des Krieges und seine Folgen vermitteln. Hierbei spielt die Bildungsarbeit eine entscheidende Rolle. Pädagogische Angebote wie Führungen, Workshops und interaktive Stationen können den Besuchern unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichem Vorwissen einen Zugang zum Thema ermöglichen. Besonders wichtig ist es, junge Menschen anzusprechen und ihnen die Bedeutung des Romans für die heutige Zeit zu vermitteln.

Interaktive Elemente und multimediale Angebote

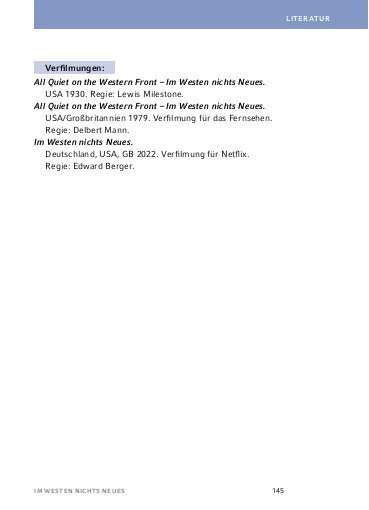

Interaktive Elemente können die Ausstellung lebendiger und ansprechender gestalten. So könnten beispielsweise Touchscreens mit Informationen zu den historischen Hintergründen des Romans, den Hauptfiguren oder den wichtigsten Kriegsschauplätzen ausgestattet werden. Eine virtuelle Rekonstruktion eines Schützengrabens oder eine interaktive Karte, die die Bewegungen der Soldaten im Roman nachvollziehbar macht, könnten das Besuchererlebnis zusätzlich bereichern. Multimediale Angebote wie Filmausschnitte, Hörspiele oder Interviews mit Historikern und Zeitzeugen können die Ausstellung ergänzen und vertiefen.

Workshops und Diskussionen

Workshops und Diskussionen bieten die Möglichkeit, sich intensiver mit den Themen des Romans auseinanderzusetzen. In Workshops können die Teilnehmer beispielsweise eigene Texte verfassen, die sich mit den Erfahrungen der Soldaten im Ersten Weltkrieg beschäftigen. Diskussionsrunden mit Experten können dazu beitragen, die komplexen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge des Krieges zu beleuchten und die Relevanz des Romans für die heutige Zeit zu diskutieren. Ein besonderer Fokus sollte auf der Prävention von Krieg und Gewalt liegen.

Die Besucherperspektive: Emotionalität und Nachhaltigkeit

Die Gestaltung der Ausstellung sollte die Besucherperspektive stets im Blick haben. Das Ziel ist es, ein emotional berührendes und nachhaltiges Erlebnis zu schaffen, das zum Nachdenken anregt und im Gedächtnis bleibt. Hierbei spielen Aspekte wie die Raumgestaltung, die Beleuchtung, die Klangkulisse und die Auswahl der Exponate eine wichtige Rolle. Die Ausstellung sollte eine Atmosphäre schaffen, die die Besucher in die Welt des Romans eintauchen lässt und ihnen ermöglicht, die Erfahrungen der Soldaten nachempfinden zu können.

Die Macht der Bilder und Klänge

Bilder und Klänge können eine starke emotionale Wirkung erzielen. Historische Fotografien, Kunstwerke und Filmausschnitte können die Schrecken des Krieges eindrücklich veranschaulichen. Eine bedrückende Klangkulisse mit Artilleriefeuer, Maschinengewehrsalven und Schreien kann die Angst und die Verzweiflung der Soldaten spürbar machen. Es ist jedoch wichtig, dass die Ausstellung nicht voyeuristisch wird oder die Gewalt verherrlicht. Das Ziel ist es, die Besucher zu sensibilisieren und sie zum Nachdenken über die Folgen des Krieges anzuregen.

Reflexionsräume und Gedenkstätten

Die Ausstellung sollte auch Räume zur Reflexion und zum Gedenken bieten. Ein stiller Raum mit Kerzen und einem Gedenkbuch kann den Besuchern die Möglichkeit geben, ihren Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen und der Opfer des Krieges zu gedenken. Eine Gedenkstätte mit den Namen der gefallenen Soldaten aus der Region kann die persönliche Betroffenheit der Besucher erhöhen.

Die Ausstellung als Mahnmal

Eine Ausstellung über Im Westen nichts Neues ist mehr als nur eine Präsentation von historischen Fakten und literarischen Analysen. Sie ist ein Mahnmal gegen den Krieg und eine Aufforderung zum Frieden. Sie erinnert an die Schrecken des Ersten Weltkriegs und warnt vor den verheerenden Folgen von Krieg und Gewalt. Sie fordert uns auf, aus der Geschichte zu lernen und uns für eine friedlichere Zukunft einzusetzen. Die Ausstellung sollte die Besucher mit der Erkenntnis entlassen, dass Krieg niemals eine Lösung ist und dass Frieden immer die bessere Alternative ist.