Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Fragen

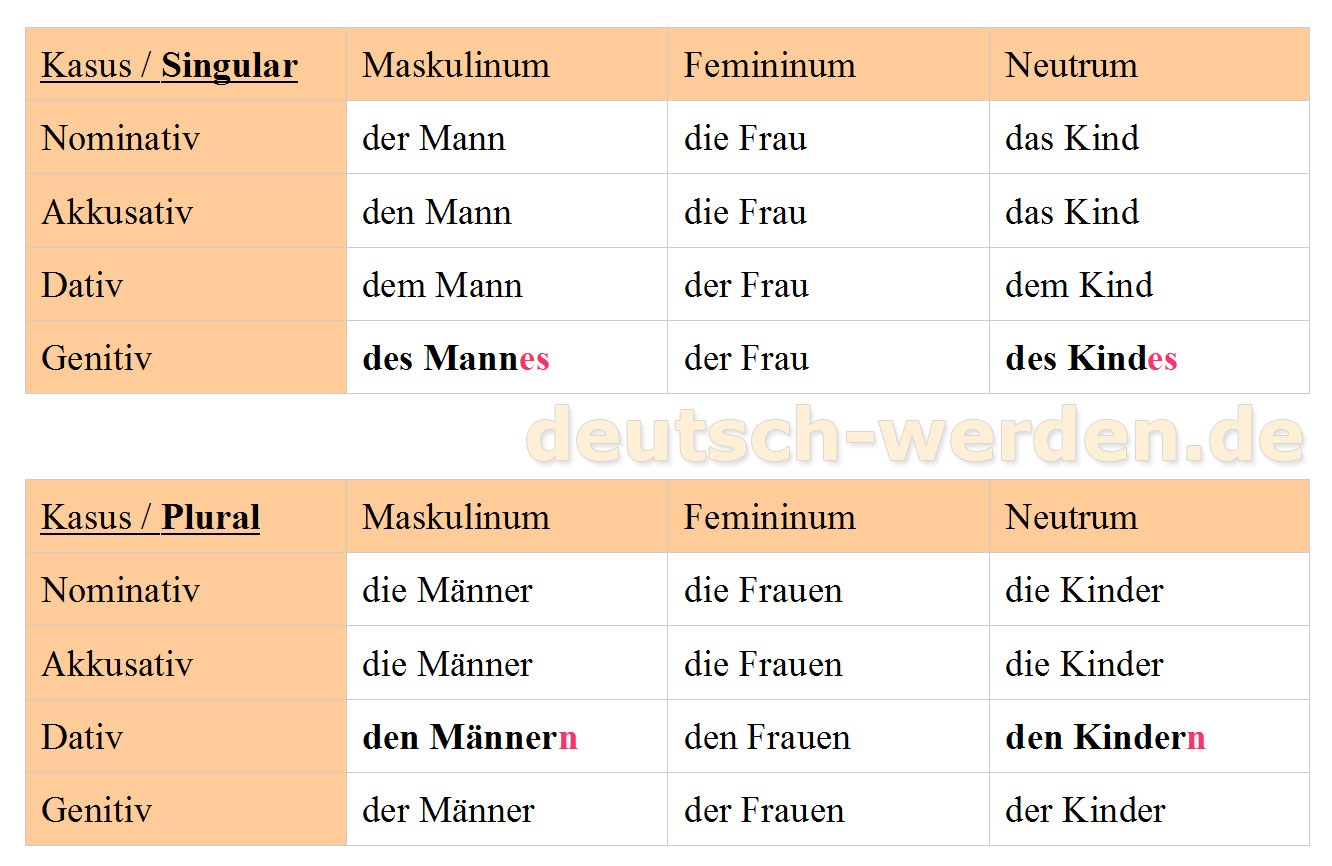

Die deutsche Sprache, bekannt für ihre Präzision und vermeintliche Komplexität, stellt Lernende oft vor Herausforderungen. Ein zentraler Aspekt, der nicht selten zu Verwirrung führt, ist das System der vier Fälle: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Anstatt diese lediglich als grammatische Kategorien zu betrachten, wollen wir sie in diesem Artikel als Schlüssel verstehen, die uns nicht nur das Verständnis der Satzstruktur ermöglichen, sondern auch einen tieferen Einblick in die Funktionsweise und Schönheit der deutschen Sprache gewähren. Wir werden uns den Fragen widmen, die uns helfen, diese Fälle zu identifizieren und somit die Bedeutung von Sätzen präziser zu erfassen.

Der Nominativ: Wer oder Was handelt?

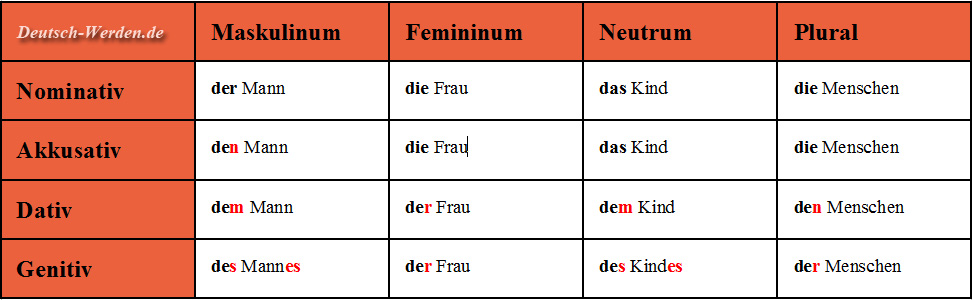

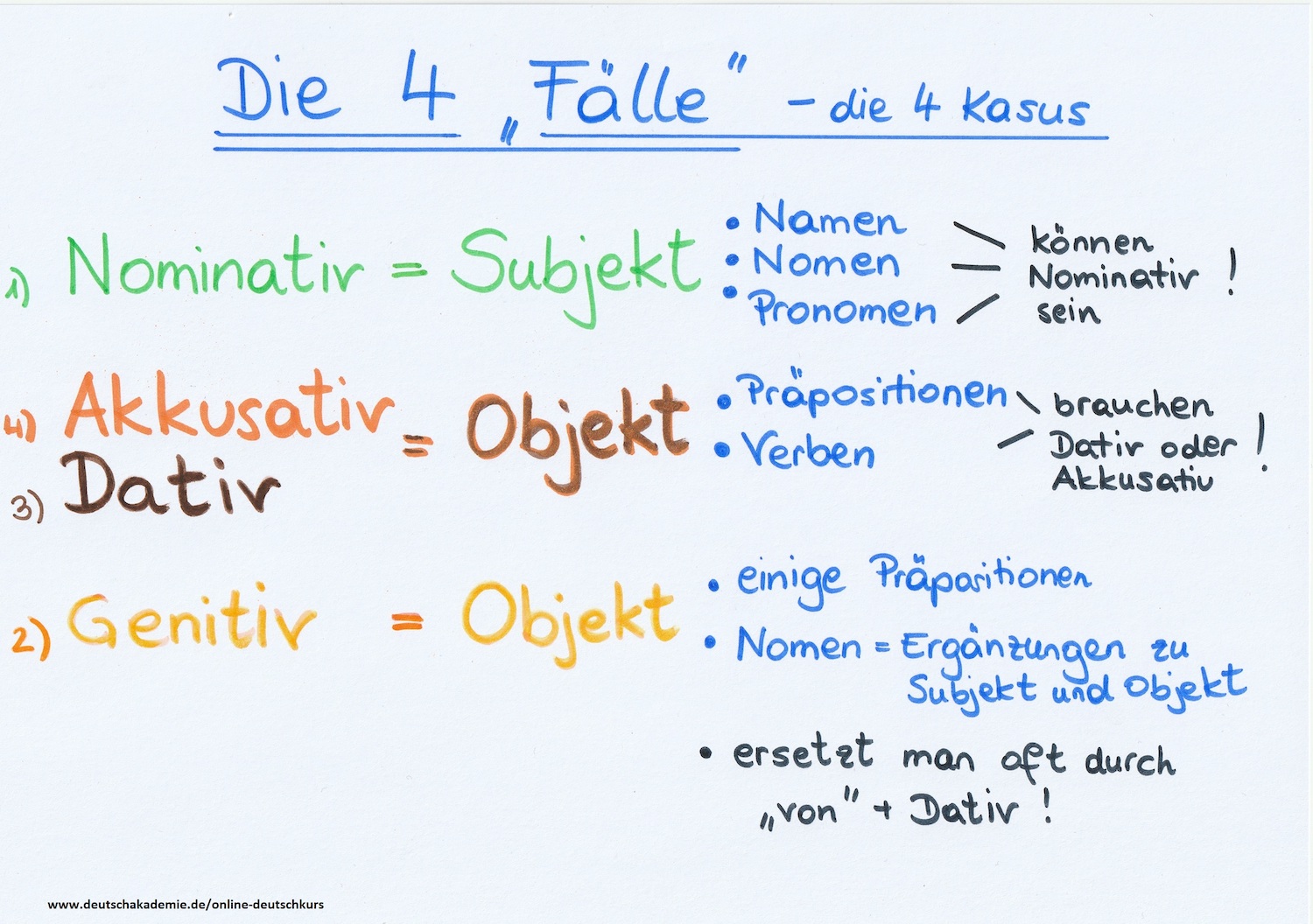

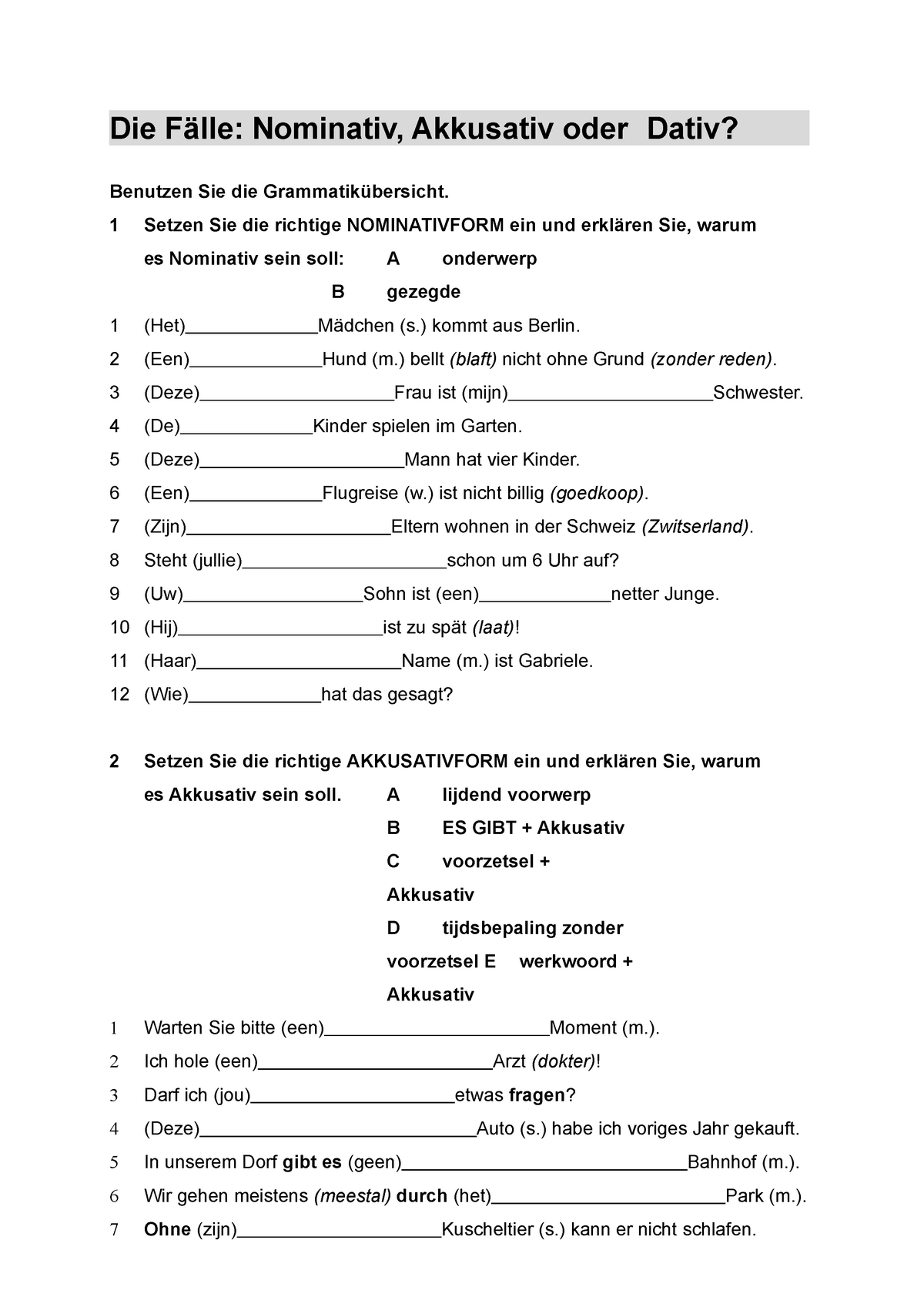

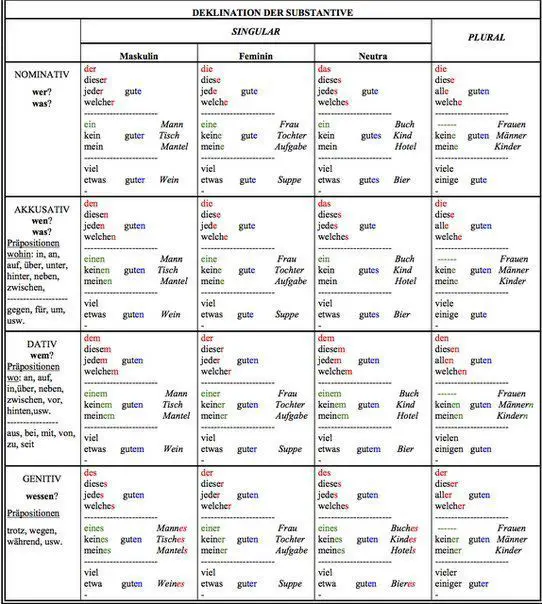

Der Nominativ ist der grundlegendste Fall und beantwortet die Frage: Wer oder was? Er kennzeichnet das Subjekt eines Satzes, also die Person oder Sache, die die Handlung ausführt oder den Zustand innehat. Betrachten wir das Beispiel: "Der Mann liest die Zeitung." Hier ist "der Mann" im Nominativ, da er die Handlung des Lesens ausführt. Im Museumssaal könnte ein Exponat mit der Aufschrift "Der Künstler schuf dieses Werk" diesen Fall verdeutlichen. Das Exponat veranschaulicht, dass der Künstler (im Nominativ) der Handelnde ist. Ein interaktives Display könnte dem Besucher erlauben, verschiedene Subjekte in den Satz einzusetzen und zu beobachten, wie sich der Satzbau dadurch verändert. Die didaktische Absicht ist hier, den Nominativ als fundamentalen Ausgangspunkt für das Verständnis der Satzstruktur zu etablieren.

Die Frage nach dem Nominativ ist essenziell für das grundlegende Verständnis. Sie ist die erste Frage, die man sich bei der Analyse eines Satzes stellen sollte. Durch das Erkennen des Subjekts erhält man einen ersten Ankerpunkt, um die weiteren Satzteile in ihrem Kontext zu verstehen.

Der Genitiv: Wessen?

Der Genitiv, oft als der "vergessene Fall" bezeichnet, beantwortet die Frage: Wessen? Er drückt Besitz oder Zugehörigkeit aus. Während er im gesprochenen Deutsch zunehmend durch die Dativ-Umschreibung ersetzt wird ("dem Mann sein Auto" anstelle von "des Mannes Auto"), ist er in der Schriftsprache und in formellen Kontexten weiterhin präsent. Ein Museum könnte den Genitiv durch die Beschriftung eines Ausstellungsstücks veranschaulichen: "Des Königs Krone." Hier wird die Zugehörigkeit der Krone zum König durch den Genitiv ausgedrückt. Eine auditive Ergänzung, in der ein Sprecher den Satz in verschiedenen Varianten vorliest (mit und ohne Genitiv), könnte den Besuchern die Unterschiede und die Nuancen der jeweiligen Ausdrucksweise näherbringen. Der Genitiv dient nicht nur der Kennzeichnung von Besitz, sondern auch zur Beschreibung von Eigenschaften oder Beziehungen: "Die Farbe des Himmels" oder "Die Stärke des Helden".

Es ist wichtig zu betonen, dass der Genitiv nicht nur in Verbindung mit Personen verwendet wird. Er kann auch bei abstrakten Begriffen Anwendung finden: "Die Bedeutung des Lebens". Diese Vielfalt macht den Genitiv zu einem wichtigen Werkzeug, um präzise und differenzierte Aussagen zu formulieren. Die Herausforderung besteht darin, ihn im passiven Sprachgebrauch zu erkennen und im aktiven Sprachgebrauch korrekt anzuwenden.

Der Dativ: Wem?

Der Dativ beantwortet die Frage: Wem? Er kennzeichnet das indirekte Objekt, also die Person oder Sache, der etwas gegeben, gesagt oder getan wird. Nehmen wir das Beispiel: "Ich gebe dem Kind ein Buch." Hier ist "dem Kind" im Dativ, da es das Ziel der Handlung des Gebens ist. In einer Museumsausstellung könnte ein Rollenspiel angeboten werden, bei dem Besucher in verschiedene Rollen schlüpfen und sich gegenseitig fiktive Gegenstände geben. Ein interaktives Terminal könnte die grammatikalische Korrektheit der jeweiligen Sätze überprüfen und den Besuchern sofortiges Feedback geben. Der Dativ ist eng mit bestimmten Verben verbunden, den sogenannten Dativ-Verben (z.B. helfen, danken, gefallen). Diese Verben verlangen obligatorisch ein Dativ-Objekt. Ein Museum könnte eine Liste dieser Verben bereitstellen und Beispiele für ihre Verwendung geben.

Die Unterscheidung zwischen Dativ und Akkusativ kann anfänglich schwierig sein. Eine hilfreiche Strategie ist, sich die Frage nach dem "Wem?" zu stellen. Wenn die Antwort ein Dativ-Objekt ergibt, ist der Fall klar. Es ist auch wichtig, die Präpositionen zu kennen, die den Dativ regieren (z.B. mit, nach, aus, zu, bei, von, seit, gegenüber). Diese Präpositionen geben wertvolle Hinweise auf den Fall des nachfolgenden Nomens.

Der Akkusativ: Wen oder Was?

Der Akkusativ beantwortet die Frage: Wen oder was? Er kennzeichnet das direkte Objekt, also die Person oder Sache, die von der Handlung direkt betroffen ist. Betrachten wir den Satz: "Ich sehe den Hund." Hier ist "den Hund" im Akkusativ, da er das Ziel der Handlung des Sehens ist. In einem Museum könnte ein Gemälde ausgestellt sein, das einen Mann zeigt, der einen Vogel füttert. Die Beschriftung könnte lauten: "Der Mann füttert den Vogel." Eine animierte Version des Gemäldes könnte den Vogel auf den Mann zufliegen lassen, um die direkte Beziehung zwischen Handlung und Objekt zu verdeutlichen. Der Akkusativ ist auch eng mit bestimmten Präpositionen verbunden (z.B. durch, für, ohne, um, gegen, entlang). Diese Präpositionen regieren obligatorisch den Akkusativ.

Der Akkusativ ist oft leichter zu erkennen als der Genitiv oder der Dativ, da er häufig das direkte Ziel der Handlung darstellt. Es ist jedoch wichtig, die Unterschiede zwischen Akkusativ und Nominativ zu verstehen, da beide Fälle die Frage "Wen oder Was?" beantworten können. Der Nominativ kennzeichnet das Subjekt, den Handelnden, während der Akkusativ das direkte Objekt, das Ziel der Handlung, kennzeichnet.

Die Fragen als Lernwerkzeug

Die hier dargestellten Fragen – Wer, Wessen, Wem, Wen oder Was – sind nicht nur Hilfsmittel zur grammatikalischen Analyse, sondern auch Denkwerkzeuge. Sie strukturieren den Denkprozess und führen zu einem tieferen Verständnis der Zusammenhänge innerhalb eines Satzes. Durch die konsequente Anwendung dieser Fragen entwickeln Lernende eine intuitive Sicherheit im Umgang mit den deutschen Fällen.

Ein Museum kann diese Fragen auf vielfältige Weise in seine Ausstellung integrieren. Interaktive Spiele, Quizze oder Rollenspiele können den Besuchern auf spielerische Weise helfen, die Fälle zu identifizieren und anzuwenden. Die didaktische Gestaltung sollte darauf abzielen, die Theorie mit der Praxis zu verbinden und den Lernprozess zu einem aktiven und motivierenden Erlebnis zu machen.

Die Vermittlung der deutschen Fälle ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Durch die Verwendung von kreativen und interaktiven Lernmethoden kann das Museum einen wichtigen Beitrag zumSpracherwerb leisten und den Besuchern einen neuen Zugang zur deutschen Sprache ermöglichen. Die bewusste Auseinandersetzung mit den Fragen Wer, Wessen, Wem, Wen oder Was eröffnet nicht nur ein tieferes Verständnis der Grammatik, sondern auch eine neue Perspektive auf die Welt, die durch die Sprache geformt wird.

Letztendlich ist das Verständnis der deutschen Fälle ein fortlaufender Prozess. Es erfordert Übung, Geduld und die Bereitschaft, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Aber die Belohnung ist ein tieferes Verständnis der deutschen Sprache und Kultur und die Fähigkeit, sich präzise und differenziert auszudrücken.

![Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Fragen Kasus (4 Fälle) • Übersicht und Beispiele · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/11/WP_Kasus_JohannaK-1024x576.jpg)