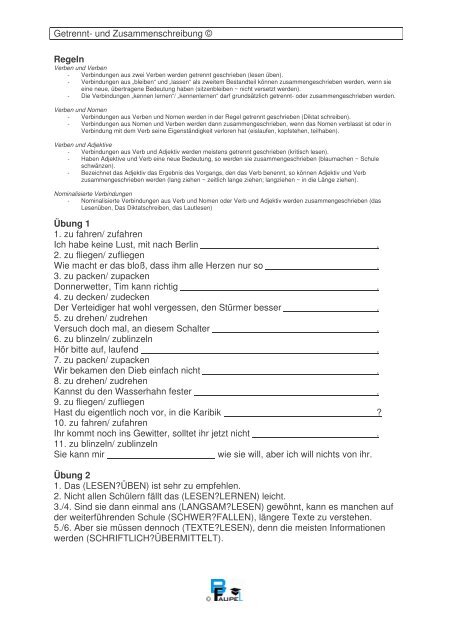

Regeln Zur Getrennt Und Zusammenschreibung

Die deutsche Sprache, bekannt für ihre Präzision und manchmal auch für ihre Tücken, stellt Lernende und Muttersprachler gleichermaßen vor Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen, die oft Anlass zur Diskussion gibt, ist die Getrennt- und Zusammenschreibung. Während einige Regeln klar und eindeutig erscheinen mögen, gibt es doch zahlreiche Grauzonen und Ausnahmen, die das Verständnis erschweren. In diesem Artikel widmen wir uns den Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung und beleuchten dabei die didaktischen Aspekte und die praktische Anwendung.

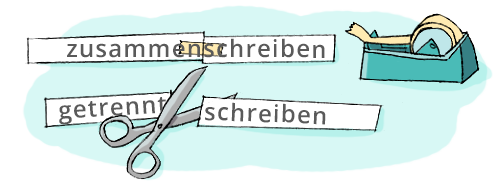

Die Grundlagen: Wann trennen, wann zusammen?

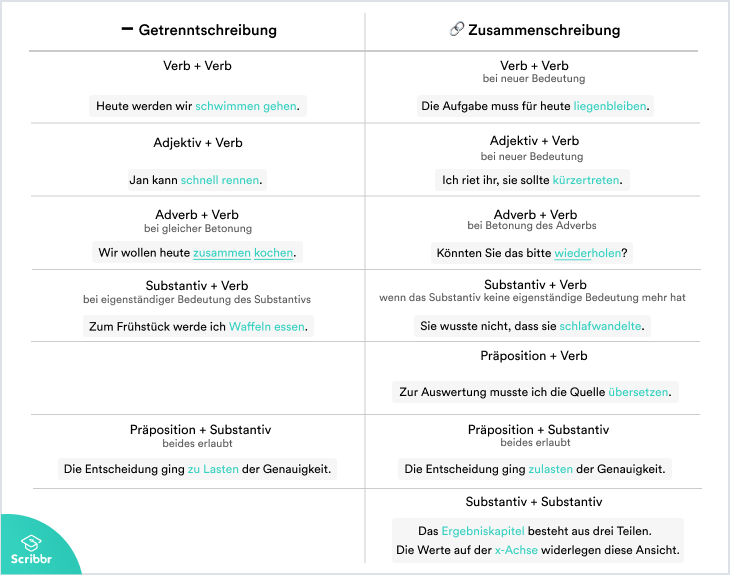

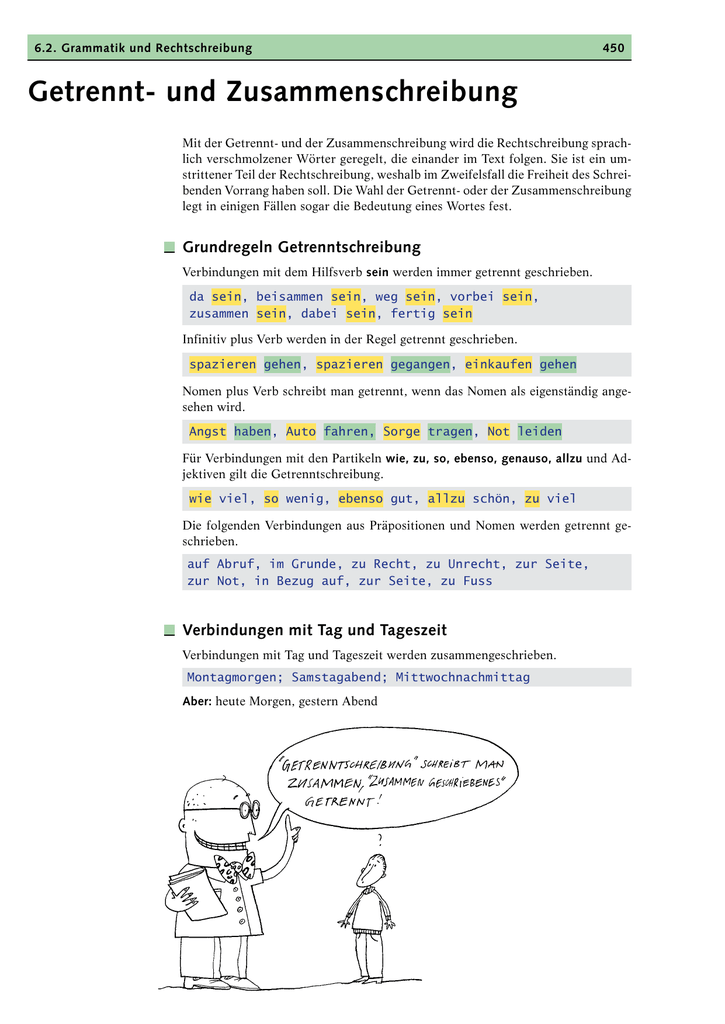

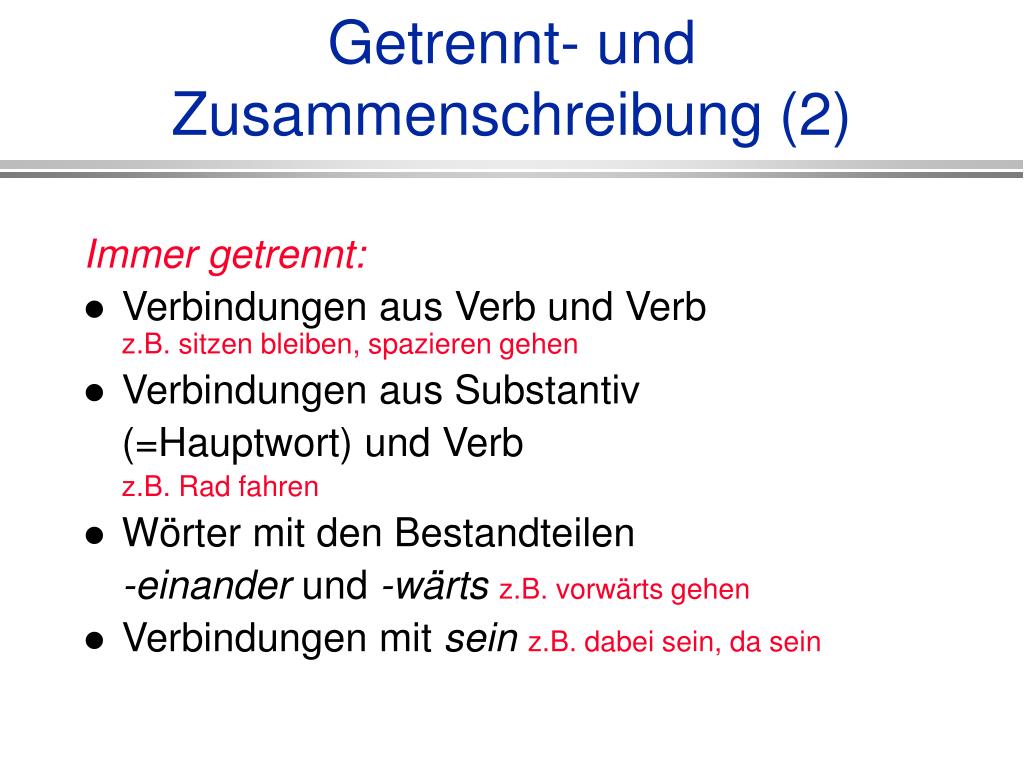

Grundsätzlich gilt: Einzelne Wörter, die eine eigenständige Bedeutung haben und eine syntaktische Einheit bilden, werden getrennt geschrieben. Das bedeutet, wenn sich die Bedeutung der einzelnen Wörter auch getrennt voneinander erschließt, liegt in der Regel eine Getrenntschreibung vor. Umgekehrt werden Wortgruppen zusammengeschrieben, wenn sie eine neue, eigenständige Bedeutung bilden, die über die Summe der Einzelbedeutungen hinausgeht.

Verben und ihre Partner

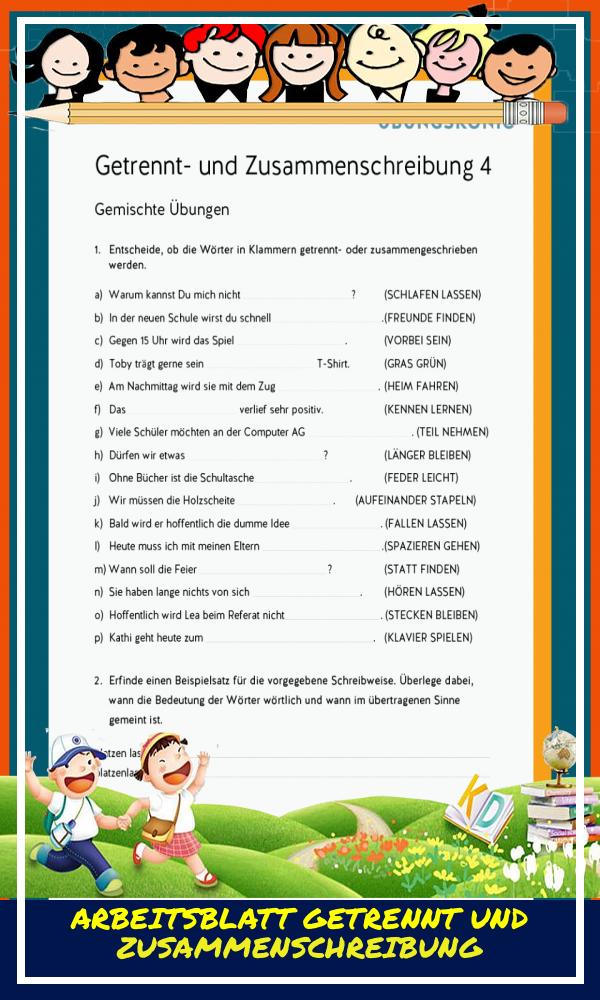

Besonders häufig begegnen wir der Frage der Getrennt- und Zusammenschreibung bei Verbindungen aus Verben und anderen Wortarten, insbesondere Adjektiven, Substantiven und Adverbien. Hier gibt es einige wichtige Richtlinien:

- Verb + Adjektiv/Partizip: Grundsätzlich werden Verben und Adjektive bzw. Partizipien getrennt geschrieben, wenn das Adjektiv bzw. Partizip den Zustand oder die Art und Weise des Verbs näher beschreibt. Beispiele: laut sprechen, schnell fahren, offen lassen. Hier beschreibt das Adjektiv, wie gesprochen, gefahren oder gelassen wird.

- Ausnahmen: Eine Zusammenschreibung ist dann erforderlich, wenn die Verbindung eine neue, übertragene Bedeutung hat oder wenn das Adjektiv bzw. Partizip seine ursprüngliche Bedeutung verloren hat und fest mit dem Verb verbunden ist. Beispiele: freisprechen (jemanden von einer Schuld befreien), krankschreiben (jemanden arbeitsunfähig erklären), maßregeln (jemanden tadeln). Bei diesen Beispielen ist die Bedeutung der Zusammensetzung nicht einfach aus der Addition der Einzelteile ableitbar.

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Betonung: Wird die Verbindung auf dem ersten Wort betont, deutet dies oft auf eine Zusammenschreibung hin. Beispiel: vollbringen (betont auf "voll"), im Gegensatz zu voll bringen (betont auf "bringen").

Verb + Substantiv

Auch bei Verbindungen aus Verb und Substantiv gelten ähnliche Prinzipien. In den meisten Fällen werden diese Verbindungen getrennt geschrieben, insbesondere wenn das Substantiv eine selbstständige Bedeutung behält und die Handlung des Verbs näher bestimmt. Beispiele: Auto fahren, Klavier spielen, Rad fahren.

Eine Zusammenschreibung ist dann geboten, wenn die Verbindung eine neue, eigenständige Bedeutung entwickelt hat oder wenn das Substantiv seine ursprüngliche Bedeutung weitgehend verloren hat. Beispiele: staubsaugen, eislaufen, teilnehmen. Hier ist die Handlung nicht einfach das "Saugen von Staub", sondern eine spezifische Tätigkeit. Zudem ist die Betonung oft auf dem ersten Wort, was die Zusammenschreibung indiziert.

Verb + Adverb

Verbindungen aus Verb und Adverb werden in der Regel getrennt geschrieben, es sei denn, das Adverb dient lediglich zur Verstärkung des Verbs oder hat seine selbstständige Bedeutung verloren. Beispiele: hinfallen, herkommen, zurückgehen. Hier beschreibt das Adverb die Richtung oder Art und Weise der Bewegung. Eine Getrenntschreibung wäre in diesem Fall nicht korrekt.

Merke: Die Unterscheidung zwischen Getrennt- und Zusammenschreibung ist oft kontextabhängig und erfordert ein gutes Sprachgefühl. Es ist ratsam, im Zweifelsfall ein Wörterbuch oder eine Grammatik zu konsultieren.

Die didaktische Herausforderung: Wie vermittelt man die Regeln effektiv?

Die Vermittlung der Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung stellt eine didaktische Herausforderung dar. Es ist wichtig, den Lernenden nicht nur die Regeln zu vermitteln, sondern ihnen auch das Verständnis für die zugrunde liegenden Prinzipien zu vermitteln. Hier sind einige didaktische Ansätze, die sich bewährt haben:

- Kontextualisierung: Die Regeln sollten nicht isoliert, sondern im Kontext angewendet werden. Das bedeutet, dass die Lernenden die Regeln in realen Texten anwenden und üben sollten.

- Beispiele und Gegenbeispiele: Durch die Präsentation von Beispielen und Gegenbeispielen können die Lernenden die Unterschiede zwischen Getrennt- und Zusammenschreibung besser verstehen.

- Regelgeleitete Übungen: Übungen, die auf den Regeln basieren, helfen den Lernenden, die Regeln zu verinnerlichen und anzuwenden.

- Textanalysen: Die Analyse von Texten, in denen die Getrennt- und Zusammenschreibung korrekt angewendet wird, kann den Lernenden helfen, ein Gefühl für die korrekte Anwendung der Regeln zu entwickeln.

- Sprachgefühl fördern: Das Sprachgefühl kann durch Lesen, Schreiben und Sprechen gefördert werden. Je mehr die Lernenden mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen, desto besser wird ihr Sprachgefühl und desto leichter fällt es ihnen, die Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung korrekt anzuwenden.

Es ist auch wichtig, den Lernenden zu vermitteln, dass es bei der Getrennt- und Zusammenschreibung keine absolute Sicherheit gibt. In einigen Fällen sind beide Schreibweisen möglich, und die Wahl der Schreibweise hängt vom Kontext und der beabsichtigten Bedeutung ab. Die Lernenden sollten ermutigt werden, im Zweifelsfall ein Wörterbuch oder eine Grammatik zu konsultieren und sich nicht scheuen, Fragen zu stellen.

Interaktive Lernmethoden

Interaktive Lernmethoden, wie zum Beispiel Online-Übungen, Quizze oder Spiele, können die Lernenden motivieren und ihnen helfen, die Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung auf spielerische Weise zu lernen. Es gibt mittlerweile zahlreiche Online-Ressourcen, die speziell auf die Vermittlung der Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung zugeschnitten sind.

Die Praxis: Typische Fehler und wie man sie vermeidet

In der Praxis treten immer wieder typische Fehler bei der Getrennt- und Zusammenschreibung auf. Einige dieser Fehler sind auf mangelndes Wissen über die Regeln zurückzuführen, andere auf mangelndes Sprachgefühl. Hier sind einige typische Fehler und Tipps, wie man sie vermeiden kann:

- "Zu viel" zusammenschreiben: Viele Lernende neigen dazu, Wortgruppen zusammenzuschreiben, die eigentlich getrennt geschrieben werden sollten. Dies ist oft auf den Einfluss anderer Sprachen zurückzuführen, in denen die Zusammenschreibung häufiger vorkommt. Tipp: Achten Sie darauf, ob die einzelnen Wörter eine eigenständige Bedeutung haben und eine syntaktische Einheit bilden. Wenn ja, sollten sie getrennt geschrieben werden.

- "Zu wenig" zusammenschreiben: Umgekehrt neigen einige Lernende dazu, Wortgruppen getrennt zu schreiben, die eigentlich zusammengeschrieben werden sollten. Dies ist oft darauf zurückzuführen, dass sie die neue, übertragene Bedeutung der Zusammensetzung nicht erkennen. Tipp: Achten Sie darauf, ob die Verbindung eine neue, eigenständige Bedeutung hat, die über die Summe der Einzelbedeutungen hinausgeht. Wenn ja, sollte sie zusammengeschrieben werden.

- Verwechslung von ähnlichen Wörtern: Es gibt einige Wörter, die in getrennter und zusammengeschriebener Form unterschiedliche Bedeutungen haben. Zum Beispiel: zu Hause (örtliche Bestimmung) vs. zuhause (adjektivisch). Tipp: Achten Sie auf den Kontext und die beabsichtigte Bedeutung. Im Zweifelsfall ein Wörterbuch konsultieren.

Die Getrennt- und Zusammenschreibung ist ein komplexes Thema, das viel Übung und Erfahrung erfordert. Es ist wichtig, geduldig zu sein und sich nicht entmutigen zu lassen. Mit der Zeit und der richtigen Herangehensweise wird es den Lernenden immer leichter fallen, die Regeln korrekt anzuwenden und ein gutes Sprachgefühl zu entwickeln.

Fazit

Die Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Rechtschreibung. Sie erfordern ein gutes Verständnis der grammatischen Strukturen und ein ausgeprägtes Sprachgefühl. Durch die Vermittlung der Regeln im Kontext, die Präsentation von Beispielen und Gegenbeispielen und die Förderung des Sprachgefühls können die Lernenden die Regeln effektiv lernen und anwenden. Es ist wichtig, geduldig zu sein und sich nicht entmutigen zu lassen. Mit der Zeit und der richtigen Herangehensweise wird es den Lernenden immer leichter fallen, die Regeln korrekt anzuwenden und die deutsche Sprache präzise und stilistisch ansprechend zu beherrschen.

![Regeln Zur Getrennt Und Zusammenschreibung Getrennt- und Zusammenschreibung • Regeln mit Beispielen · [mit Video]](https://d3f6gjnauy613m.cloudfront.net/system/production/videos/005/746/2aa7157b6c5020073f2dabd3b359b3914e39fb6c/Thumbnail_Getrennt_und_Zusammenschreibung.png?1712576892)