Schulz Von Thun 4 Ohren Modell Beispiel

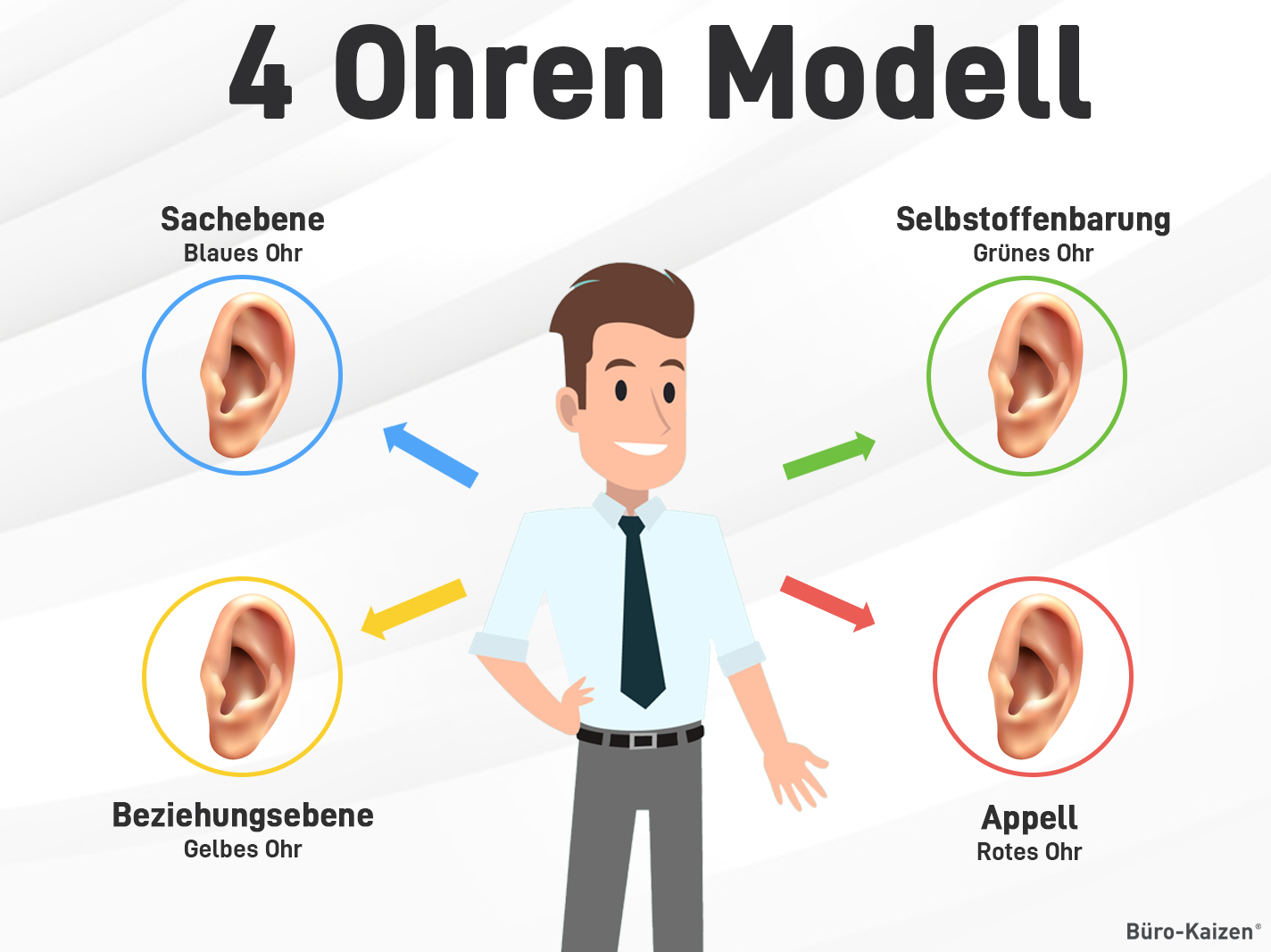

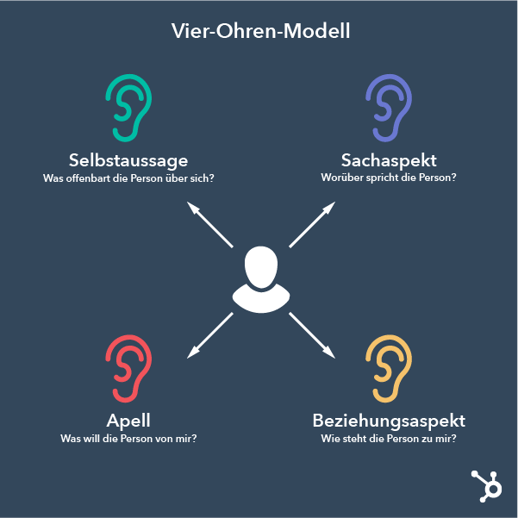

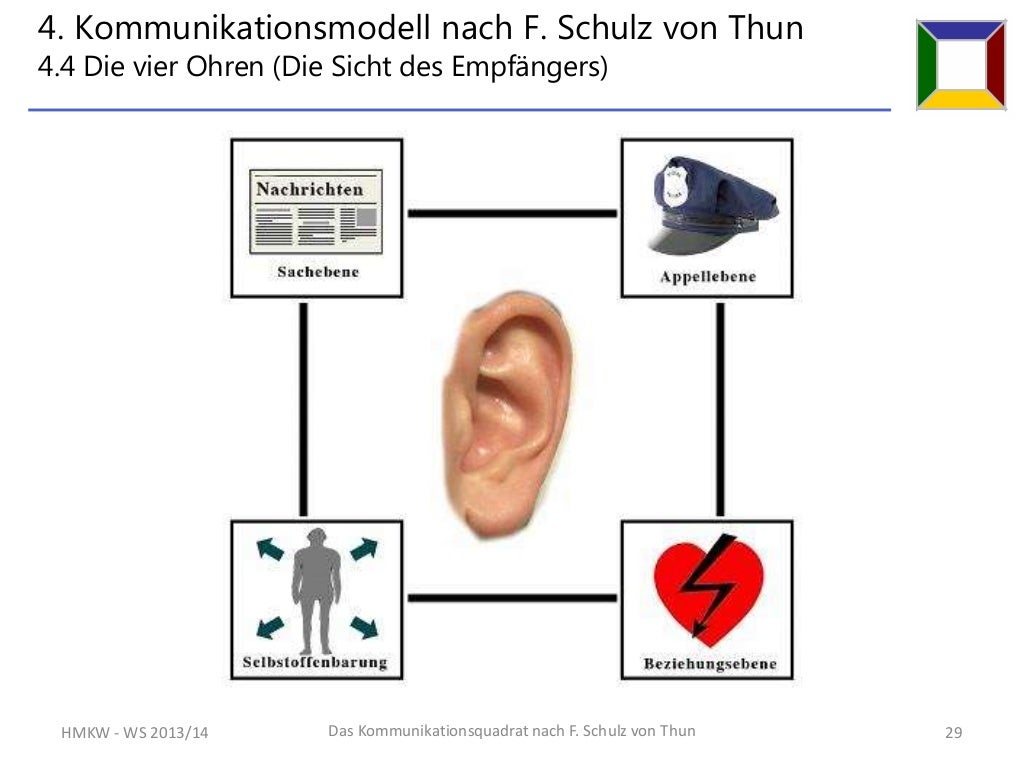

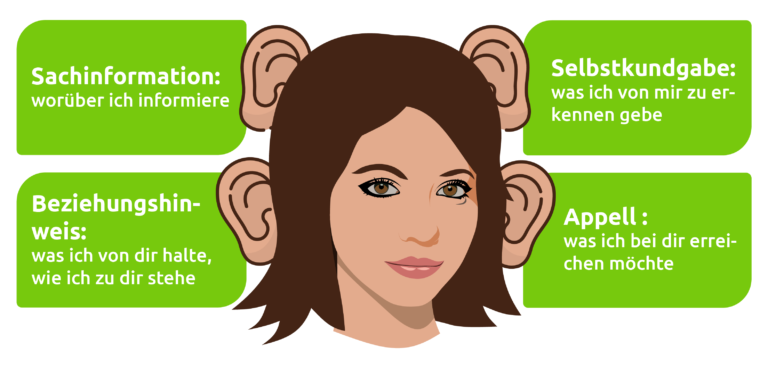

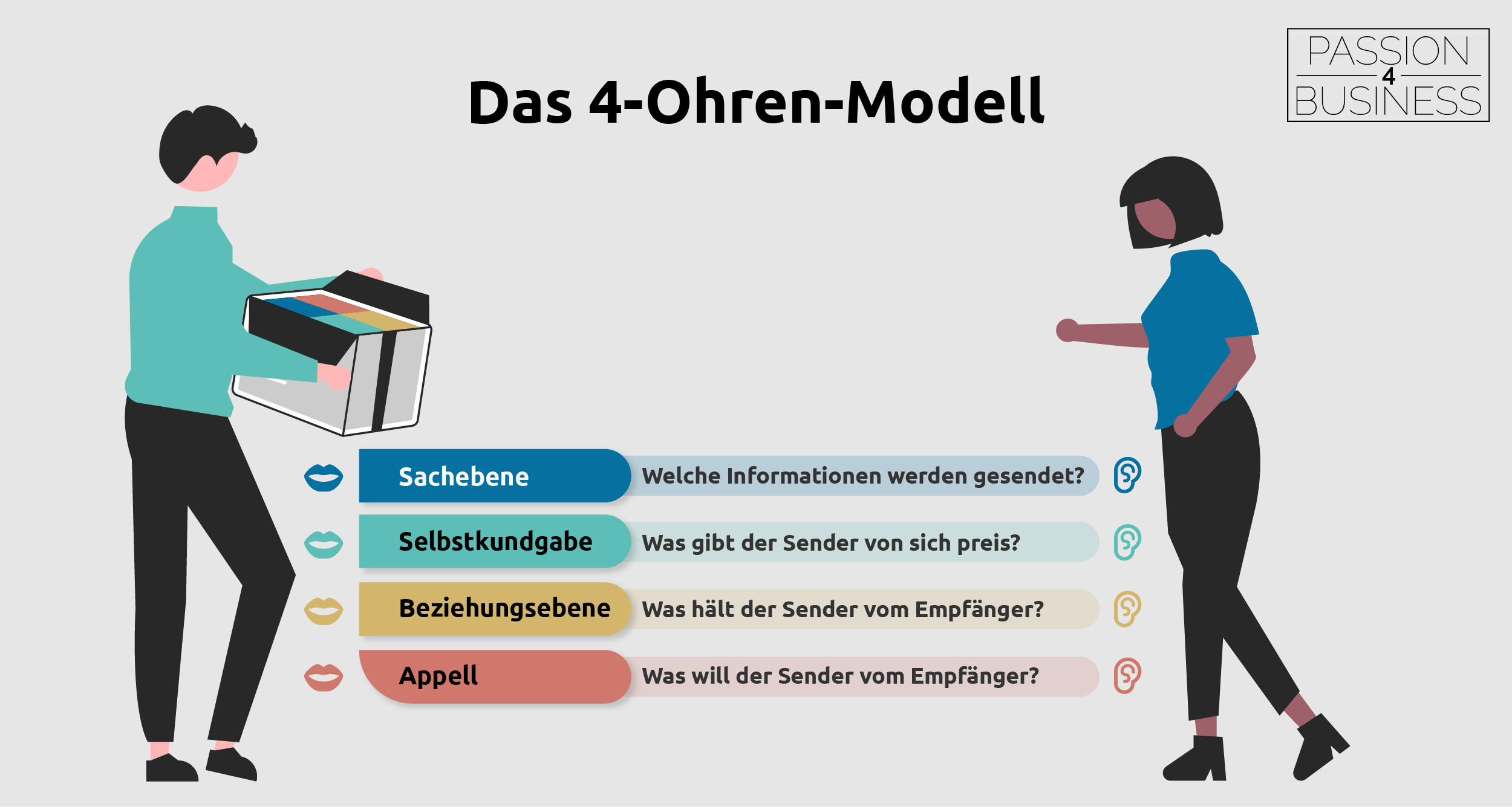

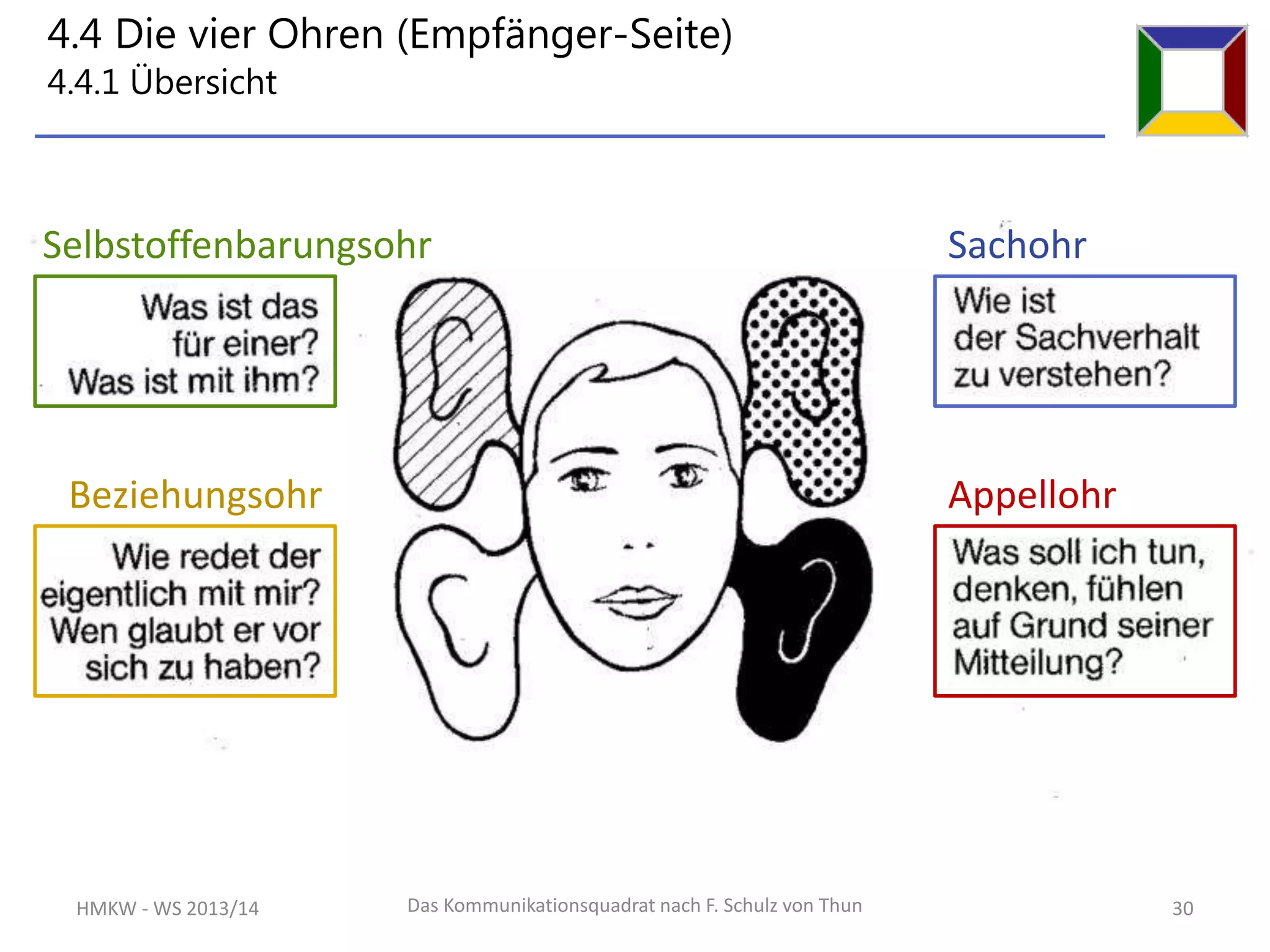

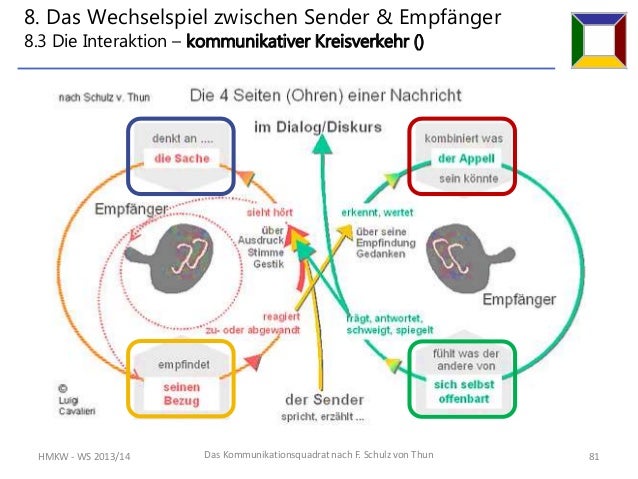

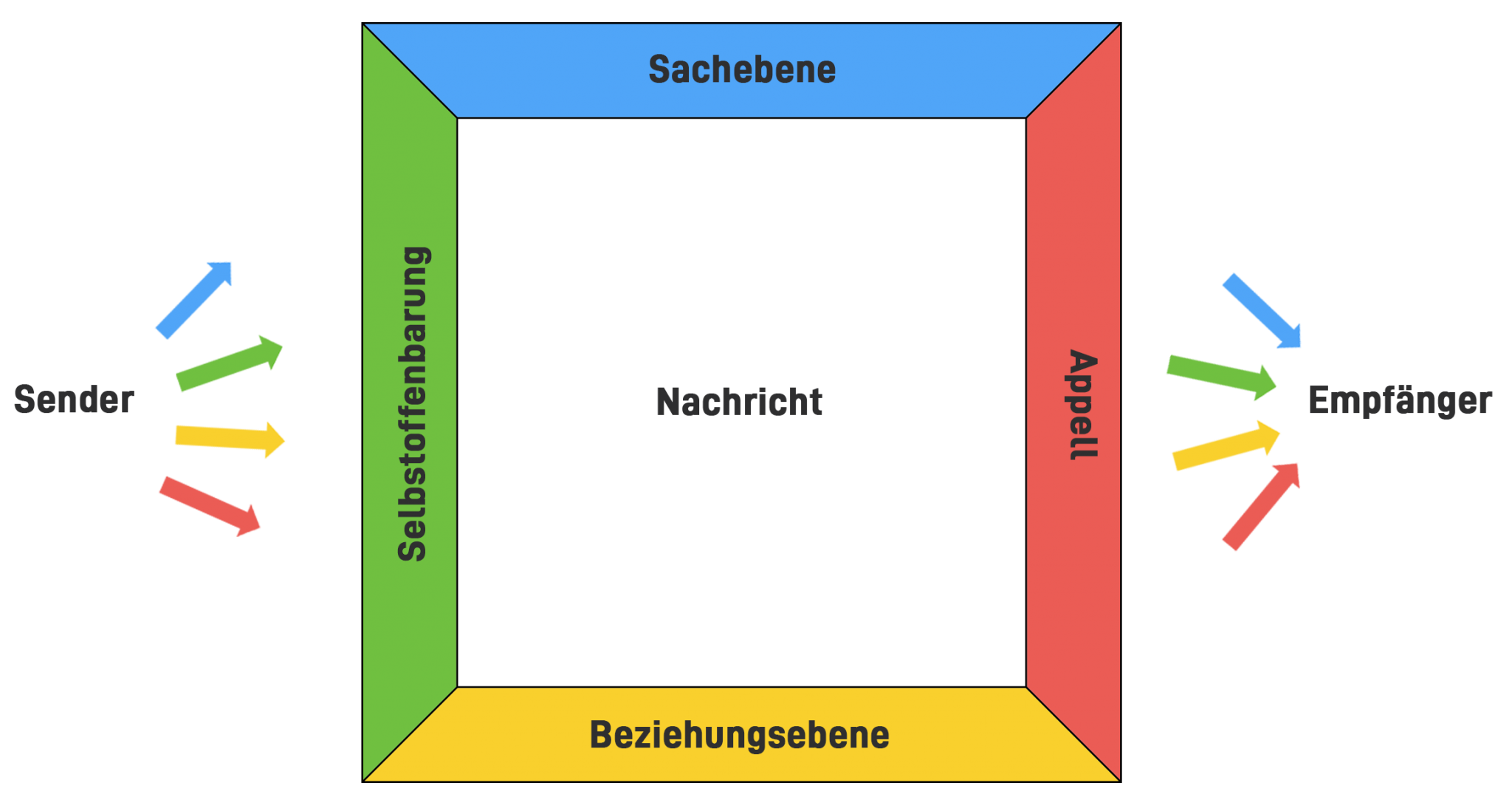

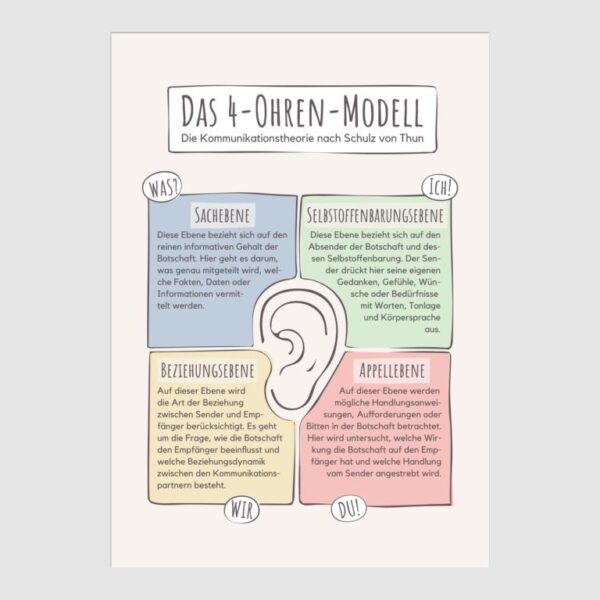

Das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun, oft auch als Vier-Ohren-Modell oder Nachrichtenquadrat bezeichnet, ist ein mächtiges Werkzeug zur Analyse und Verbesserung zwischenmenschlicher Kommunikation. Es hilft uns, die Komplexität von Botschaften zu verstehen und Missverständnisse zu vermeiden. Anstatt Kommunikation als einfachen Austausch von Informationen zu betrachten, zerlegt das Modell jede Äußerung in vier gleichzeitig gesendete und empfangene Botschaften. Diese vier Seiten – Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene und Appell – beeinflussen, wie eine Nachricht interpretiert wird und wie der Empfänger darauf reagiert.

Das Vier-Ohren-Modell in der Ausstellung: Ein interaktiver Lernraum

Stellen wir uns eine Ausstellung vor, die das Vier-Ohren-Modell auf innovative und interaktive Weise präsentiert. Anstatt statischer Informationstafeln würde die Ausstellung auf aktives Lernen und Selbsterfahrung setzen. Der Besucher würde nicht nur die Theorie kennenlernen, sondern die Prinzipien des Modells anhand von konkreten Beispielen erleben und verinnerlichen.

Station 1: Die Botschaft in ihren Einzelteilen

Die erste Station konzentriert sich auf die Dekonstruktion einer einzelnen Aussage. Nehmen wir den Satz: "Die Ampel ist gelb." Der Besucher würde an einem interaktiven Terminal vor einem stilisierten Ampelsystem stehen. Hier könnte er die verschiedenen Aspekte dieser einfachen Aussage erkunden:

- Sachinhalt: Die Fakteninformation – die Ampel zeigt Gelb. Der Besucher könnte verschiedene Möglichkeiten der Überprüfung der Fakten erkunden, beispielsweise durch Zeugenbefragung oder technische Analyse des Ampelsystems.

- Selbstoffenbarung: Was verrät der Sprecher über sich selbst, wenn er das sagt? Ist er gestresst? Drückt er Eile aus? Ist er genervt? Der Besucher könnte verschiedene Interpretationen auswählen und deren mögliche Auswirkungen auf den Gesprächspartner betrachten.

- Beziehungsebene: Wie steht der Sprecher zum Empfänger? Behandelt er ihn als gleichberechtigt, als untergeordnet oder überlegen? Spricht er in einem belehrenden Ton? Der Besucher könnte verschiedene Tonfallvarianten anhören und deren subtile, aber wirkungsvolle Unterschiede wahrnehmen.

- Appell: Was will der Sprecher erreichen? Soll der Empfänger schneller fahren? Bremsen? Aufmerksamer sein? Der Besucher könnte verschiedene Handlungsaufforderungen formulieren und deren Konsequenzen simulieren.

Diese Station würde durch akustische und visuelle Elemente unterstützt. Verschiedene Sprecherstimmen würden den Satz unterschiedlich betonen, um die Bedeutung der Beziehungsebene zu verdeutlichen. Visualisierungen würden die verschiedenen Interpretationen der Selbstoffenbarung darstellen. Das Ziel ist, dass der Besucher die Vielschichtigkeit einer vermeintlich simplen Aussage erkennt.

Station 2: Kommunikationsfallen und Missverständnisse

Die zweite Station widmet sich den typischen Kommunikationsfallen, die durch das Überhören oder Fehlinterpretieren einer der vier Ebenen entstehen können. Hier würde ein realitätsnahes Szenario präsentiert werden, beispielsweise ein Streitgespräch zwischen Kollegen oder Partnern. Der Besucher könnte das Gespräch in Echtzeit verfolgen und an bestimmten Schlüsselstellen eingreifen, um die Kommunikation zu beeinflussen.

Ein Beispiel: Eine Kollegin sagt zu einem Kollegen: "Du hast den Bericht schon wieder so spät abgegeben."

- Falle 1: Der Kollege hört nur den Sachinhalt und verteidigt sich mit sachlichen Argumenten (technische Probleme, hoher Arbeitsdruck). Er übersieht die Beziehungsebene (Vorwurf, mangelnde Wertschätzung) und den Appell (zukünftig pünktlicher sein).

- Falle 2: Der Kollege fühlt sich persönlich angegriffen (Selbstoffenbarung: "Sie hält mich für unfähig") und reagiert mit Gegenangriffen. Er ignoriert den Sachinhalt (die tatsächliche Verspätung) und den Appell (die Notwendigkeit, die Arbeit pünktlich zu erledigen).

Der Besucher könnte nun verschiedene Reaktionen ausprobieren und beobachten, wie sich das Gespräch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Eine Computeranimation würde die emotionalen Reaktionen der Gesprächspartner visualisieren und so die Auswirkungen der gewählten Kommunikationsstrategie verdeutlichen. Diese Station soll das Bewusstsein für die häufigsten Ursachen von Kommunikationsproblemen schärfen.

Station 3: Aktives Zuhören und Empathie

Die dritte Station konzentriert sich auf die Techniken des aktiven Zuhörens und der Empathie. Hier würde der Besucher lernen, wie er die vier Ohren bewusst einsetzen kann, um die Botschaft des Sprechers vollständig zu erfassen und angemessen darauf zu reagieren.

Der Besucher würde vor einem Bildschirm sitzen und verschiedene Gesprächssituationen simulieren. Er würde lernen, paraverbale Signale (Tonfall, Lautstärke, Sprechtempo) und nonverbale Signale (Körpersprache, Mimik, Gestik) zu deuten. Er würde lernen, offene Fragen zu stellen, die den Sprecher ermutigen, sich weiter zu öffnen, und Zusammenfassungen zu formulieren, die das Verständnis des Gesagten bestätigen.

Ein Rollenspiel mit einem virtuellen Gesprächspartner würde dem Besucher die Möglichkeit geben, seine Fähigkeiten in einem sicheren Umfeld zu üben. Eine Feedback-Funktion würde ihm sofortige Rückmeldung zu seiner Leistung geben und ihm helfen, seine Kommunikationsfähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. Ziel dieser Station ist die Vermittlung von praktischen Werkzeugen für eine gelungene Kommunikation.

Station 4: Das Kommunikationsquadrat im Alltag

Die vierte und letzte Station verbindet die Theorie des Vier-Ohren-Modells mit dem Alltag des Besuchers. Hier würden Beispiele aus verschiedenen Lebensbereichen präsentiert werden: Familie, Beruf, Freundschaften. Der Besucher könnte eigene Kommunikationssituationen analysieren und nach alternativen Lösungswegen suchen.

Eine interaktive Wand würde verschiedene Zitate und Aussagen von berühmten Persönlichkeiten präsentieren, die im Lichte des Vier-Ohren-Modells interpretiert werden können. Der Besucher könnte seine eigenen Interpretationen hinzufügen und mit anderen Besuchern diskutieren. Ein digitales Notizbuch würde dem Besucher die Möglichkeit geben, seine Erkenntnisse und Erfahrungen festzuhalten und für zukünftige Situationen zu nutzen.

Diese Station soll dem Besucher die Relevanz des Vier-Ohren-Modells für sein eigenes Leben bewusst machen und ihn ermutigen, seine Kommunikationsfähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Educational Value und Visitor Experience

Der pädagogische Wert einer solchen Ausstellung liegt in der Vermittlung eines tiefgreifenden Verständnisses für die Komplexität menschlicher Kommunikation. Durch die interaktiven Stationen und realitätsnahen Szenarien wird das abstrakte Modell für den Besucher greifbar und erlebbar. Er lernt nicht nur die Theorie, sondern auch die praktische Anwendung des Vier-Ohren-Modells.

Die Besucher-Erfahrung würde durch eine abwechslungsreiche Gestaltung, innovative Technologien und ein hohes Maß an Interaktivität geprägt. Anstatt passiv Informationen zu konsumieren, würde der Besucher aktiv am Lernprozess teilnehmen. Die Ausstellung würde ihn zum Nachdenken anregen, seine eigenen Kommunikationsmuster zu hinterfragen und neue Perspektiven zu entwickeln. Durch die Möglichkeit, eigene Erfahrungen einzubringen und mit anderen Besuchern zu diskutieren, würde ein lebendiger und anregender Lernraum entstehen.

Die Ausstellung würde nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Gruppen geeignet sein. Workshops und Seminare könnten speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen, Schulen oder anderen Organisationen zugeschnitten werden. Das Vier-Ohren-Modell könnte so als Instrument zur Verbesserung der Teamarbeit, der Konfliktlösung und der Kundenkommunikation eingesetzt werden. Die Ausstellung wäre somit ein wertvoller Beitrag zur Förderung einer konstruktiven und respektvollen Kommunikation in allen Lebensbereichen.