Shooting Of An Elephant Analysis

Grüezi miteinander, ihr lieben Reisefreunde! Heute möchte ich euch von einer Erfahrung berichten, die mich tief bewegt und geprägt hat, auch wenn sie nicht direkt mit sonnenverwöhnten Stränden oder malerischen Bergdörfern zu tun hat. Es geht um George Orwells Essay "Shooting an Elephant" (Die Erschießung eines Elefanten), eine Geschichte, die zwar in Burma (heute Myanmar) spielt, aber universelle Fragen über Kolonialismus, Macht und das Gewissen aufwirft. Ich möchte euch meine persönliche Interpretation dieser Geschichte nahebringen, so, als säßen wir gemütlich bei einem Chai-Tee zusammen und plauderten über unsere Reiseerlebnisse und die tiefgründigeren Begegnungen, die uns unterwegs widerfahren.

Die Szenerie: Burma im goldenen Zeitalter... oder doch nicht?

Orwell zeichnet ein düsteres Bild von Burma in den 1930er Jahren. Er selbst war dort als Polizist tätig, eine Rolle, die er zutiefst verachtete. Die Stimmung war angespannt, die Burmesen verachteten die britische Kolonialmacht, und Orwell fühlte sich hin- und hergerissen zwischen seiner Rolle als Repräsentant des Empires und seinem eigenen Gerechtigkeitssinn. Stellt euch vor: Hitze, Staub, die feindseligen Blicke der Einheimischen, die eigene Ohnmacht, etwas verändern zu können – ein wahrhaft unangenehmer Arbeitsplatz!

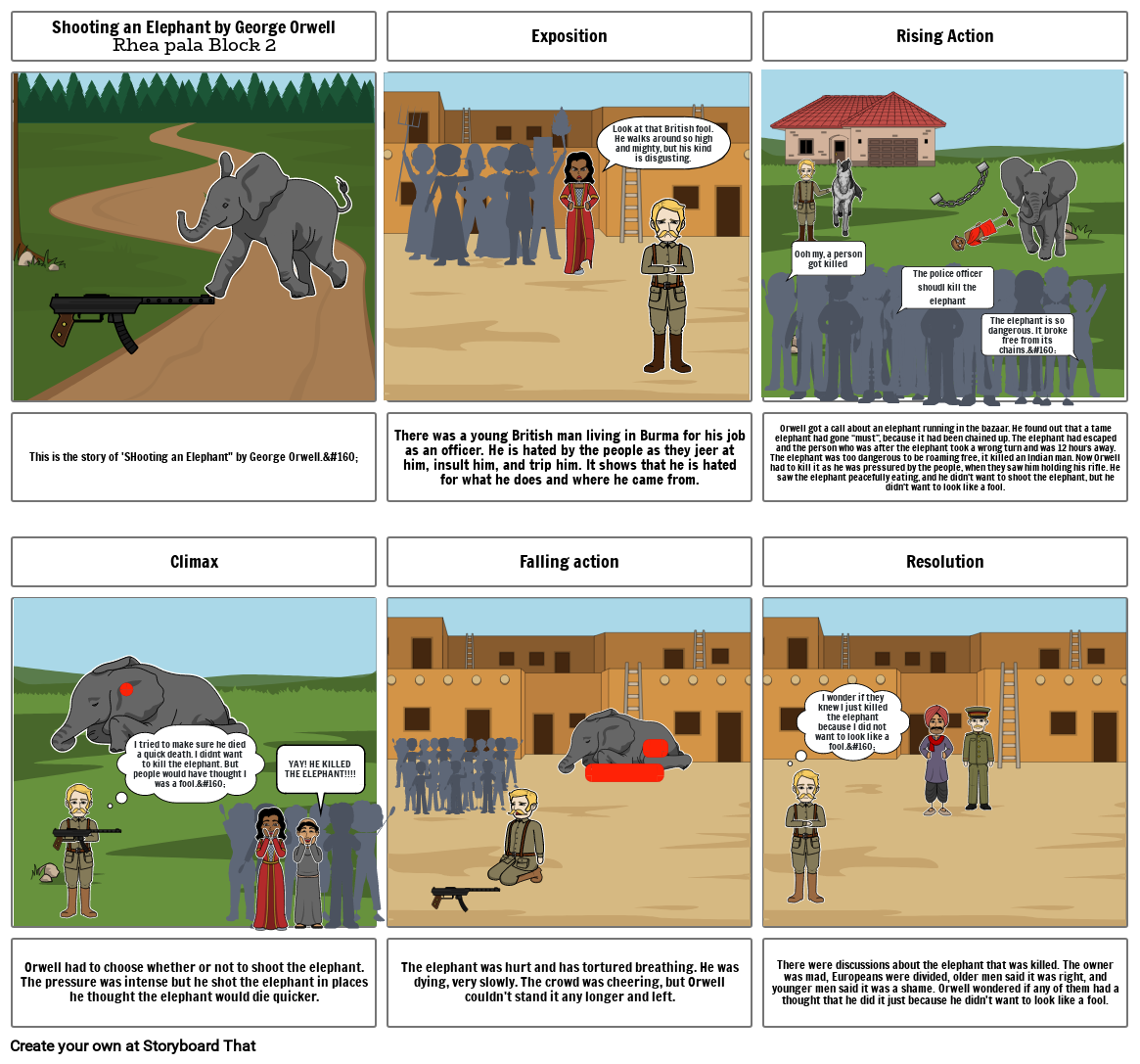

Die Geschichte beginnt mit einem Amok laufenden Elefanten. Dieses majestätische Tier, normalerweise ein sanfter Riese, hat seinen Mahout (Elefantenführer) getötet und verwüstet nun den Basar. Orwell wird gerufen, um die Situation zu beurteilen. Er, der eigentlich gegen Gewalt ist, sieht sich plötzlich mit der Erwartung konfrontiert, etwas zu unternehmen. Aber was?

Der innere Konflikt: Zwischen Pflichterfüllung und Gewissen

Hier beginnt der eigentliche Kern der Geschichte. Orwell möchte den Elefanten eigentlich gar nicht töten. Er erkennt, dass das Tier in Panik ist und dass es wahrscheinlich wieder friedlich werden würde, wenn man ihm die Chance dazu gäbe. Aber er steht vor einer riesigen Menschenmenge, die ihn anstarrt, ihn anfeuert, ihn erwartet, dass er handelt. Und hier liegt der Knackpunkt: Er fühlt sich gezwungen, eine Rolle zu spielen, die er nicht spielen will. Er will nicht als Feigling dastehen, nicht als Versager, nicht als unfähiger Repräsentant des Empires.

Ich finde diesen inneren Konflikt unglaublich nachvollziehbar. Kennen wir das nicht alle? Situationen, in denen wir uns gezwungen fühlen, etwas zu tun, nur weil es von uns erwartet wird? Vielleicht nicht gleich einen Elefanten zu erschießen, aber vielleicht ein Projekt zu übernehmen, das wir eigentlich nicht wollen, oder einer Meinung zuzustimmen, die wir nicht teilen, nur um dazuzugehören oder Konflikte zu vermeiden.

Orwell beschreibt auf sehr eindringliche Weise, wie er sich von der Erwartungshaltung der Menge erdrücken lässt. Er wird zu einer Marionette des Kolonialismus, zu einem Werkzeug der Macht, obwohl er sich im Grunde dagegen sträubt. Das ist die Tragik der Geschichte: Ein Mensch wird durch äussere Umstände zu etwas gezwungen, das seiner inneren Überzeugung widerspricht.

Der Akt: Ein langsamer, qualvoller Tod

Die Erschießung des Elefanten ist eine grauenhafte Szene. Orwell beschreibt detailliert, wie er das Tier mit seinem Gewehr trifft, wie es zusammenbricht, wie es krampfartig versucht, wieder aufzustehen, wie es qualvoll verendet. Es ist eine brutale, schmerzhafte Szene, die den Leser nicht unberührt lässt. Man spürt Orwells Ekel, seine Reue, seine tiefe Verzweiflung.

Und genau das ist es, was die Geschichte so wirkungsvoll macht. Orwell schildert nicht nur die äußeren Ereignisse, sondern auch die inneren Vorgänge, die in ihm vorgehen. Er lässt uns an seinem Gewissenskonflikt teilhaben, an seiner Scham, an seiner Ohnmacht. Er zeigt uns, wie der Kolonialismus nicht nur die Einheimischen unterdrückt, sondern auch die Kolonialherren selbst korrumpiert.

Die Bedeutung der Menge: Ein stiller, allgegenwärtiger Druck

Die Menge in "Shooting an Elephant" ist mehr als nur ein statistisches Beiwerk. Sie ist der treibende Faktor, der Orwell zu seiner Handlung zwingt. Die Augen der Burmesen sind auf ihn gerichtet, sie erwarten eine Demonstration britischer Macht. Und Orwell, gefangen in der Rolle des Kolonialbeamten, kann sich diesem Druck nicht entziehen. Die Menge ist ein Sinnbild für die gesellschaftlichen Erwartungen, die uns oft dazu bringen, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht wollen.

Stellt euch vor, ihr steht selbst in dieser Situation. Ihr seid umringt von Menschen, die etwas von euch erwarten. Würdet ihr anders handeln als Orwell? Wärt ihr stark genug, um euren eigenen Überzeugungen treu zu bleiben, auch wenn es bedeutet, dass ihr euch dem Spott oder der Ablehnung der Menge aussetzt? Das ist eine schwierige Frage, und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie ehrlich beantworten könnte.

Die Nachwirkungen: Eine bleibende Narbe

Nachdem der Elefant tot ist, fühlt sich Orwell noch schlechter als zuvor. Er hat ein Lebewesen getötet, ohne dass es wirklich notwendig gewesen wäre. Er hat seine eigenen Prinzipien verraten und sich der Erwartungshaltung der Menge gebeugt. Die Tat hinterlässt eine tiefe Narbe in seiner Seele.

Die Geschichte endet mit einer Diskussion unter den anderen Europäern über die Rechtmäßigkeit seiner Handlung. Einige sind der Meinung, er habe richtig gehandelt, andere kritisieren ihn dafür, dass er den Elefanten getötet hat. Aber Orwell selbst weiß, dass er etwas Falsches getan hat. Er hat ein Stück seiner Menschlichkeit verloren.

Was können wir daraus lernen? Eine persönliche Reflexion

Was können wir nun aus dieser düsteren Geschichte mitnehmen? Für mich ist "Shooting an Elephant" eine Warnung vor der Macht der Erwartungshaltung und vor der Gefahr, sich den gesellschaftlichen Normen blind zu unterwerfen. Sie erinnert uns daran, dass es wichtig ist, unsere eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und unseren eigenen Weg zu gehen, auch wenn es schwierig ist.

Als Reisende sollten wir uns auch bewusst sein, dass wir oft in eine Rolle gedrängt werden, die wir nicht spielen wollen. Wir werden als Botschafter unseres Landes wahrgenommen, und unsere Handlungen werden oft verallgemeinert und auf unsere gesamte Nation übertragen. Deshalb ist es so wichtig, respektvoll, aufmerksam und achtsam zu reisen. Wir sollten uns bemühen, die Kulturen und Traditionen anderer Länder zu verstehen und uns nicht von Vorurteilen oder Klischees leiten zu lassen. Denn letztendlich sind wir alle Menschen, egal woher wir kommen oder welche Rolle wir in der Welt spielen.

Also, liebe Reisefreunde, nehmt diese Geschichte als Denkanstoß mit auf eure nächsten Abenteuer. Hinterfragt die Erwartungen, die an euch gestellt werden, bleibt euren Prinzipien treu und seid euch bewusst, dass eure Handlungen eine Wirkung haben, nicht nur auf euch selbst, sondern auch auf die Menschen, denen ihr begegnet. Und denkt daran: Reisen ist mehr als nur das Sammeln von Sehenswürdigkeiten. Es ist eine Chance, zu lernen, zu wachsen und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Bon voyage!