Von Wann Bis Wann War Der Zweite Weltkrieg

Die Frage nach der zeitlichen Einordnung des Zweiten Weltkriegs, also „Von wann bis wann war der Zweite Weltkrieg?“, scheint auf den ersten Blick einfach beantwortbar. Doch hinter den scheinbar klaren Jahreszahlen 1939 und 1945 verbirgt sich eine komplexe Gemengelage historischer, politischer und ideologischer Zusammenhänge. Eine Auseinandersetzung mit dieser Frage ist nicht nur für Historiker von Bedeutung, sondern auch für jeden, der die gegenwärtige Weltordnung und die Lehren aus der Vergangenheit verstehen möchte.

Die offizielle Datierung: 1. September 1939 bis 2. September 1945

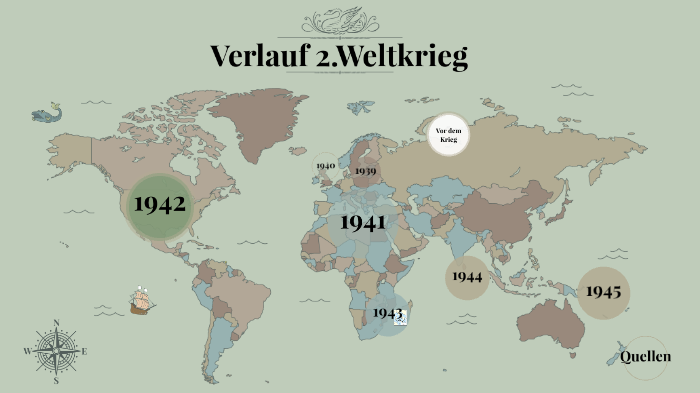

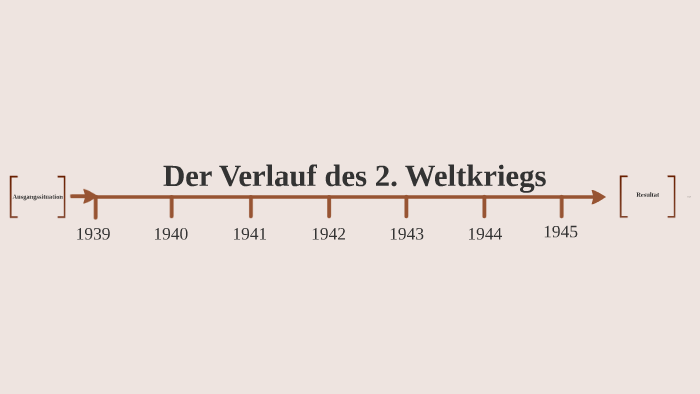

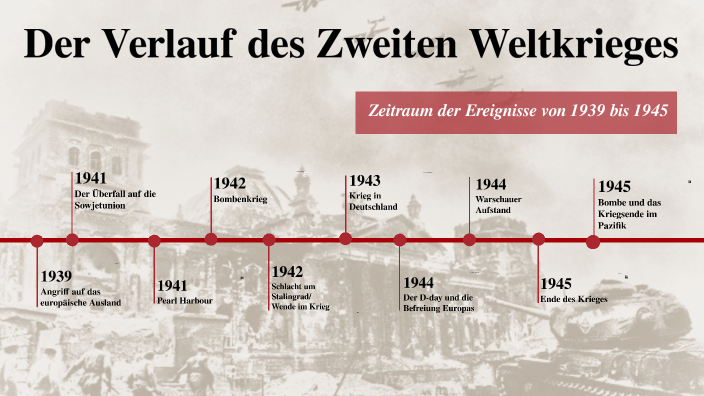

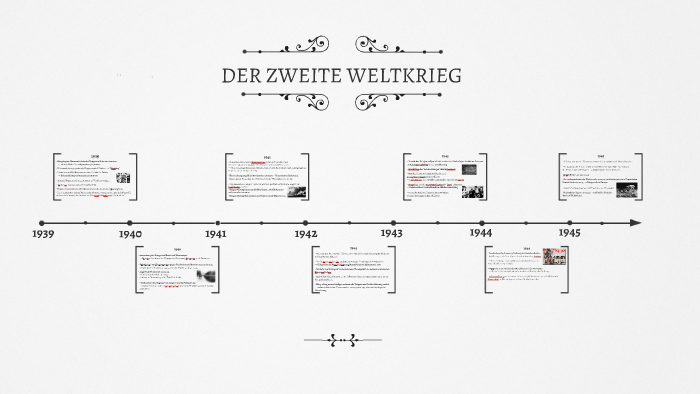

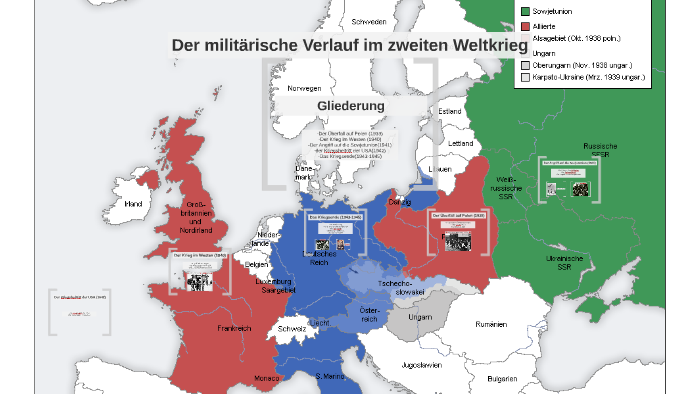

Die gängigste und am weitesten verbreitete Definition des Zweiten Weltkriegs beginnt mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 und endet mit der Kapitulation Japans am 2. September 1945. Dieser Datierung liegt die Konzentration auf die direkten militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Achsenmächten (Deutschland, Italien, Japan und ihre Verbündeten) und den Alliierten (Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion, USA und ihre Verbündeten) zugrunde. Sie bietet einen klaren Rahmen für die Darstellung der globalen Dimension des Konflikts und seiner wesentlichen Kriegsschauplätze.

Museen und Gedenkstätten weltweit orientieren sich in ihren Ausstellungen häufig an dieser Datierung, um einen chronologischen Überblick über die Kriegsereignisse zu geben. Beispielsweise wird in der Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin die Eskalation der Aggressionspolitik des nationalsozialistischen Regimes ab Mitte der 1930er Jahre bis zum Überfall auf Polen und den anschließenden Feldzügen detailliert beleuchtet. Die Besucher erhalten so einen Einblick in die politischen und ideologischen Hintergründe des Krieges. Die zahlreichen Exponate – von Propagandaplakaten bis hin zu Waffen und Uniformen – vermitteln einen Eindruck von den materiellen und menschlichen Kosten des Krieges.

Ausstellungskonzepte und didaktische Vermittlung

Die didaktische Vermittlung des Zweiten Weltkriegs in Ausstellungen ist eine besondere Herausforderung. Es gilt, die Komplexität des historischen Geschehens zu reduzieren, ohne die Vielschichtigkeit der Ursachen und Folgen zu vernachlässigen. Moderne Ausstellungskonzepte setzen daher verstärkt auf interaktive Elemente, Zeitzeugenberichte und multimediale Präsentationen. So können Besucher beispielsweise in virtuellen Rekonstruktionen von Kriegsschauplätzen in das Geschehen eintauchen oder in Datenbanken nach den Schicksalen einzelner Personen recherchieren. Die Einbeziehung von persönlichen Geschichten und individuellen Perspektiven trägt dazu bei, das abstrakte historische Geschehen zu konkretisieren und die emotionale Betroffenheit der Besucher zu erhöhen.

Erweiterte Perspektiven: Vor- und Nachgeschichte des Krieges

Obwohl die offizielle Datierung des Zweiten Weltkriegs weitgehend akzeptiert ist, gibt es auch Argumente für eine erweiterte Perspektive. Einige Historiker argumentieren, dass die Wurzeln des Krieges bereits in den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre zu suchen sind. Die ungelösten territorialen Konflikte, die wirtschaftliche Not und die politische Instabilität in vielen europäischen Ländern schufen einen idealen Nährboden für radikale Ideologien und aggressive Expansionsbestrebungen.

Andere Historiker betonen, dass die Folgen des Zweiten Weltkriegs weit über das Jahr 1945 hinausreichen. Die Teilung Deutschlands, der Beginn des Kalten Krieges, die Dekolonialisierung und die Gründung der Vereinten Nationen sind nur einige Beispiele für die langfristigen Auswirkungen des Krieges auf die globale politische Ordnung. Eine Ausstellung, die den Zweiten Weltkrieg in einem breiteren historischen Kontext verortet, könnte beispielsweise mit der Darstellung der Weimarer Republik und dem Aufstieg des Nationalsozialismus beginnen und bis in die unmittelbare Nachkriegszeit reichen.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ – Helmut Kohl

Dieser Ausspruch verdeutlicht die Bedeutung der historischen Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg. Nur wer die Ursachen und Folgen des Krieges versteht, kann die gegenwärtigen Herausforderungen wie Nationalismus, Rassismus und Kriegstreiberei angemessen beurteilen und sich für eine friedliche Zukunft einsetzen.

Der Besucher im Fokus: Empathie, Information und Reflexion

Ein wesentlicher Aspekt der Gestaltung von Ausstellungen zum Zweiten Weltkrieg ist die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Erwartungen der Besucher. Eine gute Ausstellung sollte nicht nur informieren, sondern auch emotional berühren und zum Nachdenken anregen. Dies kann beispielsweise durch die Einbeziehung von persönlichen Briefen, Tagebüchern und Fotografien von Kriegsopfern und Überlebenden erreicht werden. Die Besucher sollten die Möglichkeit haben, sich mit den Schicksalen einzelner Menschen zu identifizieren und die Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Krieges zu erfahren.

Gleichzeitig ist es wichtig, eine ausgewogene und differenzierte Darstellung der historischen Ereignisse zu bieten. Die Besucher sollten nicht nur mit den Taten der Täter konfrontiert werden, sondern auch mit den Widerstandskämpfern, den Helfern und den Mitläufern. Es gilt, die Komplexität der menschlichen Verhaltensweisen in Extremsituationen zu verdeutlichen und die moralischen Dilemmata aufzuzeigen, mit denen die Menschen während des Krieges konfrontiert waren.

Ein gelungenes Beispiel für eine solche Ausstellung ist das Anne Frank Haus in Amsterdam. Die Besucher können sich in dem Hinterhaus, in dem Anne Frank und ihre Familie sich vor den Nationalsozialisten versteckten, ein Bild von den Lebensumständen der Verfolgten machen. Die persönlichen Gegenstände und die Zitate aus Anne Franks Tagebuch vermitteln einen unmittelbaren Eindruck von den Ängsten, Hoffnungen und Träumen des jungen Mädchens. Die Ausstellung regt die Besucher dazu an, über die Bedeutung von Toleranz, Menschenwürde und Demokratie nachzudenken.

Die Rolle von Zeitzeugen und Gedenkstätten

Zeitzeugenberichte spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Die persönlichen Erfahrungen von Überlebenden, Kriegsveteranen und Widerstandskämpfern können dazu beitragen, das historische Geschehen zu veranschaulichen und die emotionalen Dimensionen des Krieges zu vermitteln. Viele Museen und Gedenkstätten bieten daher regelmäßig Zeitzeugengespräche und Führungen an, bei denen die Besucher die Möglichkeit haben, direkt mit den Zeitzeugen zu interagieren und ihre Fragen zu stellen. Diese Begegnungen sind oft sehr bewegend und können einen nachhaltigen Eindruck bei den Besuchern hinterlassen.

Gedenkstätten wie Auschwitz-Birkenau, Buchenwald und Dachau sind Orte der Erinnerung und Mahnung. Sie erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Millionen von Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben verloren haben. Der Besuch einer Gedenkstätte ist oft eine sehr intensive und emotionale Erfahrung. Die Besucher werden mit den grausamen Realitäten des Holocaust konfrontiert und dazu angeregt, über die Ursachen und Folgen von Völkermord und Menschenrechtsverletzungen nachzudenken. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit soll dazu beitragen, dass sich solche Verbrechen niemals wiederholen.

Fazit: Eine niemals endende Auseinandersetzung

Die Frage „Von wann bis wann war der Zweite Weltkrieg?“ lässt sich zwar mit den Jahreszahlen 1939 und 1945 beantworten, doch die Auseinandersetzung mit den Ursachen, dem Verlauf und den Folgen des Krieges ist ein fortlaufender Prozess. Museen und Gedenkstätten spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gefahren von Krieg, Nationalismus und Rassismus. Eine gelungene Ausstellung sollte nicht nur informieren, sondern auch emotional berühren und zum Nachdenken anregen. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und sich für eine friedliche Zukunft einsetzen. Die Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs ist eine Mahnung, die uns alle angeht.

![Von Wann Bis Wann War Der Zweite Weltkrieg Zweiter Weltkrieg • Zweiter Weltkrieg Zusammenfassung · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/06/WP_Überfall-auf-Polen-1024x576.jpg)

![Von Wann Bis Wann War Der Zweite Weltkrieg Zweiter Weltkrieg: Daten und Fakten: Vorgeschichte und Kriegsbeginn - [GEO]](https://image.geo.de/30046320/t/U4/v4/w1440/r1.7778/-/teaser-jpg--19723-.jpg)

![Von Wann Bis Wann War Der Zweite Weltkrieg Zweiter Weltkrieg • Zweiter Weltkrieg Zusammenfassung · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/06/WP_Deutsche-Blitzkriege-im-Zweiten-Weltkrieg-1024x576.jpg)