Was Ist Kasus Numerus Und Genus

Die deutsche Sprache, bekannt für ihre Präzision und Komplexität, offenbart ihre Struktur durch ein Zusammenspiel verschiedener grammatikalischer Kategorien. Zu den grundlegendsten und gleichzeitig faszinierendsten gehören Kasus (Fall), Numerus (Zahl) und Genus (Geschlecht). Diese drei Säulen stützen die Deklination von Nomen, Adjektiven und Pronomen und bestimmen somit die korrekte Form und Beziehung der Wörter im Satz. Ein tiefgehendes Verständnis dieser Kategorien ist essentiell für jeden, der Deutsch lernen oder seine Sprachkenntnisse perfektionieren möchte.

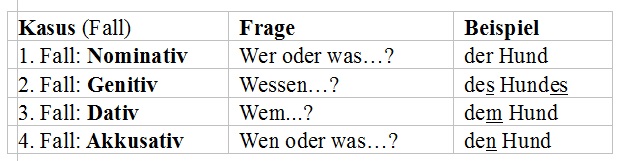

Kasus: Der Fall als Beziehungsgestalter

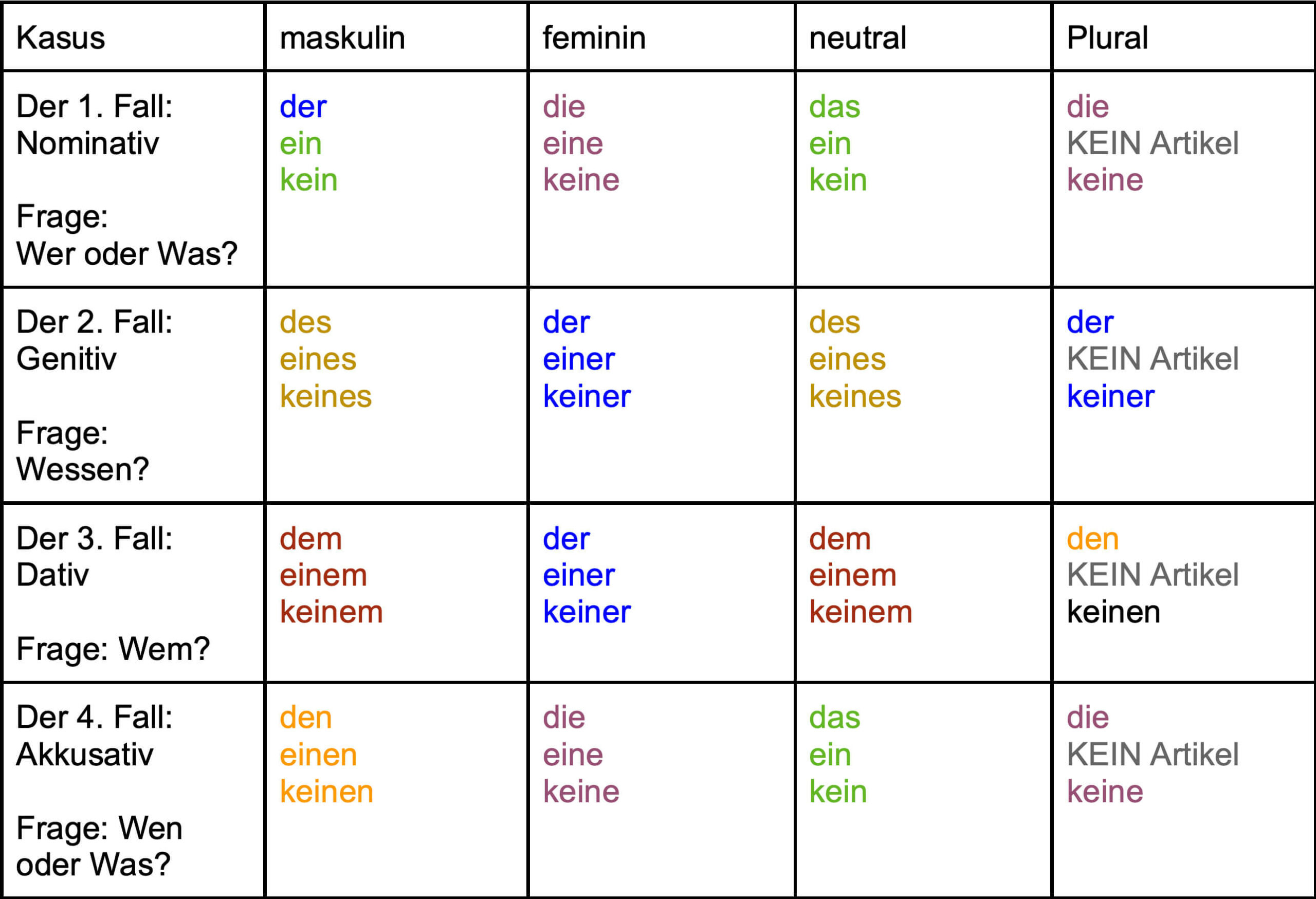

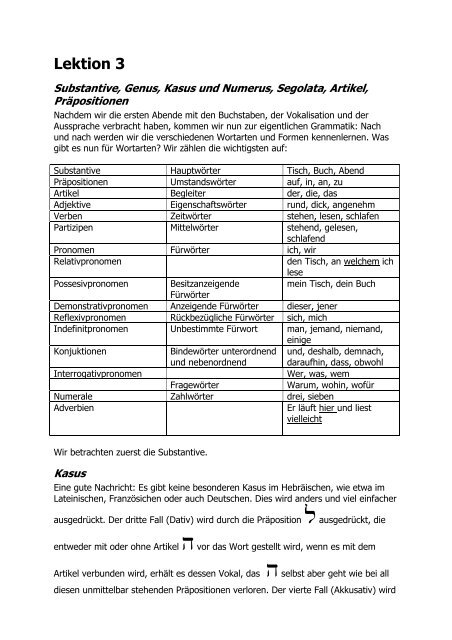

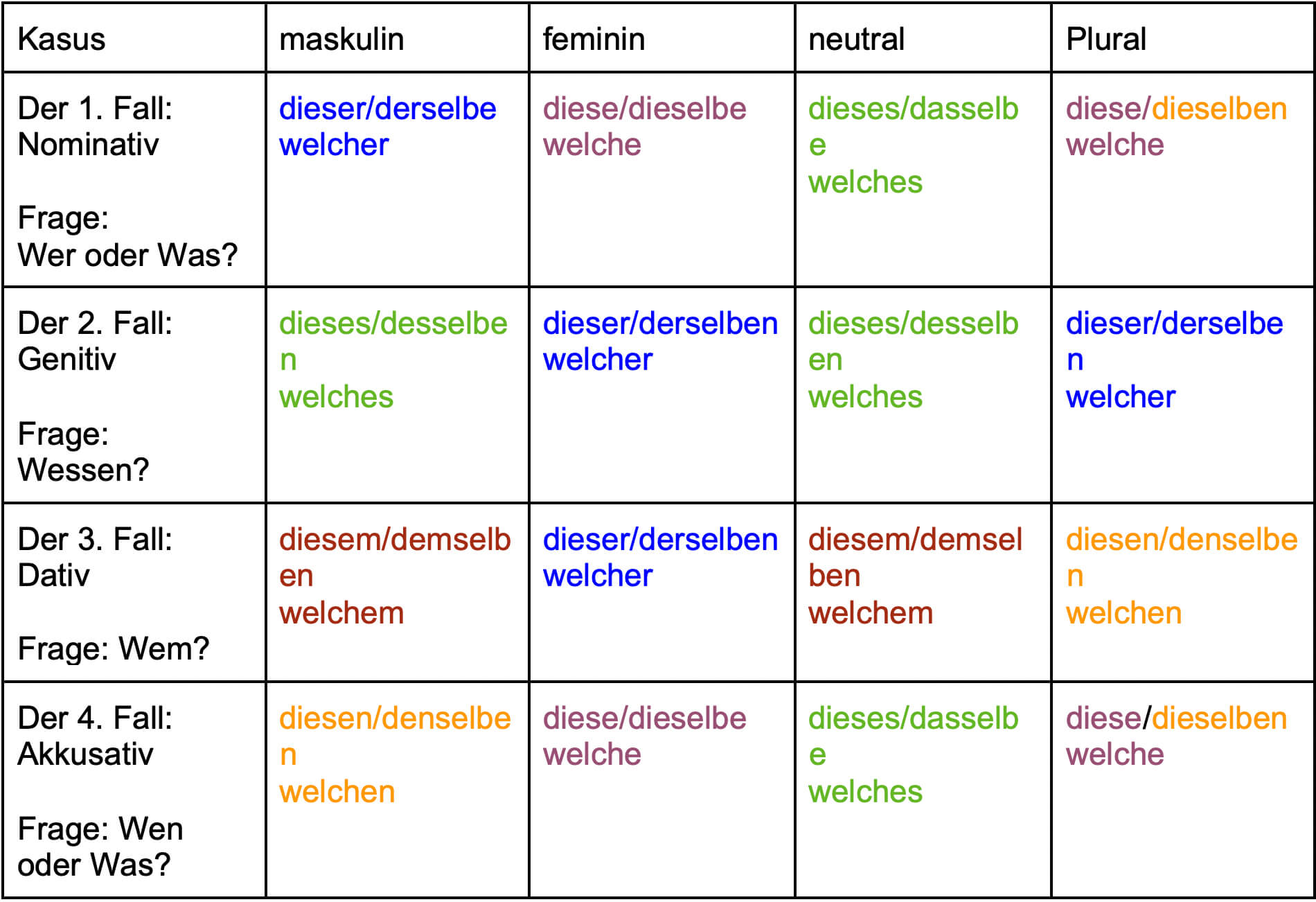

Der Kasus, oder Fall, gibt die grammatikalische Funktion eines Nomens oder Pronomens im Satz an. Das Deutsche kennt vier Fälle: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Jeder Fall signalisiert eine spezifische Rolle im Satzbau und beeinflusst die Form der Artikel, Adjektive und Pronomen, die sich auf das Nomen beziehen.

Nominativ: Der Handelnde

Der Nominativ ist der Fall des Subjekts. Er bezeichnet die Person oder Sache, die die Handlung ausführt oder sich in einem bestimmten Zustand befindet. Fragen, die nach dem Nominativ gestellt werden, sind: Wer? oder Was?

Beispiel: Der Mann liest die Zeitung. (Wer liest die Zeitung? Der Mann)

Genitiv: Der Zugehörige

Der Genitiv drückt Zugehörigkeit, Besitz oder eine nähere Bestimmung aus. Oftmals wird er heutzutage durch die Präposition "von" ersetzt, ist aber in formellen Texten und einigen festen Wendungen weiterhin präsent. Die Frage nach dem Genitiv lautet: Wessen?

Beispiel: Das Auto des Nachbarn ist neu. (Wessen Auto ist neu? Des Nachbarn)

Dativ: Der indirekt Betroffene

Der Dativ bezeichnet den Empfänger einer Handlung oder denjenigen, dem etwas zugute kommt oder schadet. Er wird oft in Verbindung mit Verben verwendet, die eine indirekte Handlung implizieren. Die Frage nach dem Dativ lautet: Wem?

Beispiel: Ich gebe dem Kind das Buch. (Wem gebe ich das Buch? Dem Kind)

Akkusativ: Das direkte Objekt

Der Akkusativ ist der Fall des direkten Objekts. Er bezeichnet die Person oder Sache, die von der Handlung direkt betroffen ist. Die Frage nach dem Akkusativ lautet: Wen? oder Was?

Beispiel: Ich sehe den Hund. (Wen sehe ich? Den Hund)

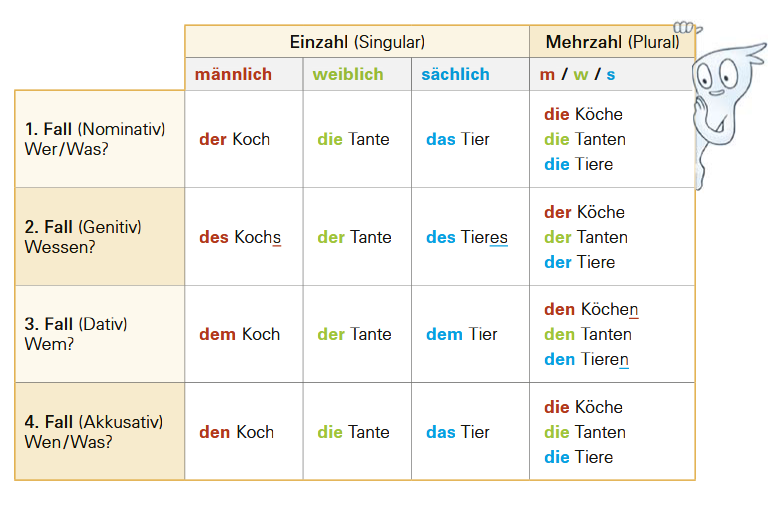

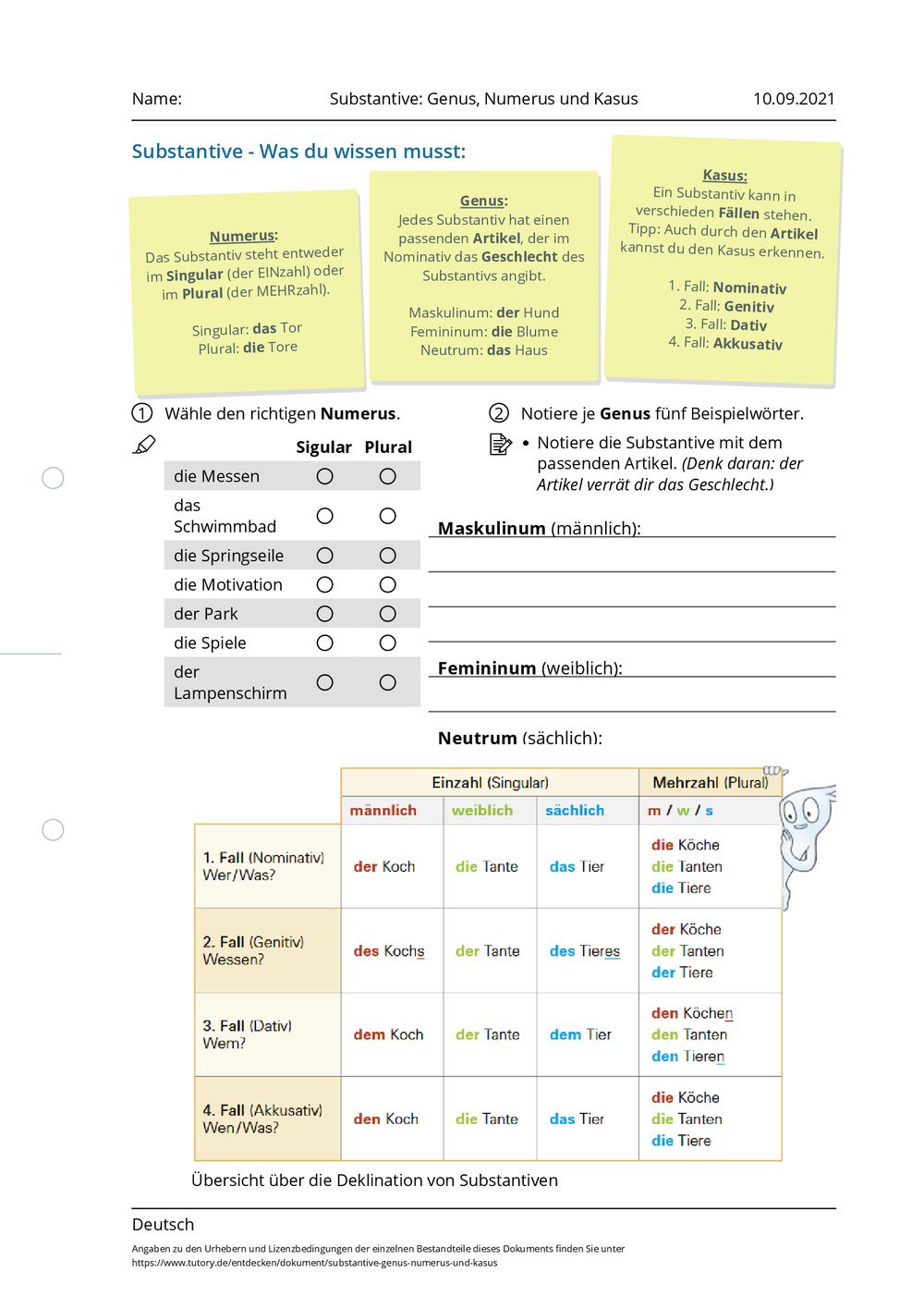

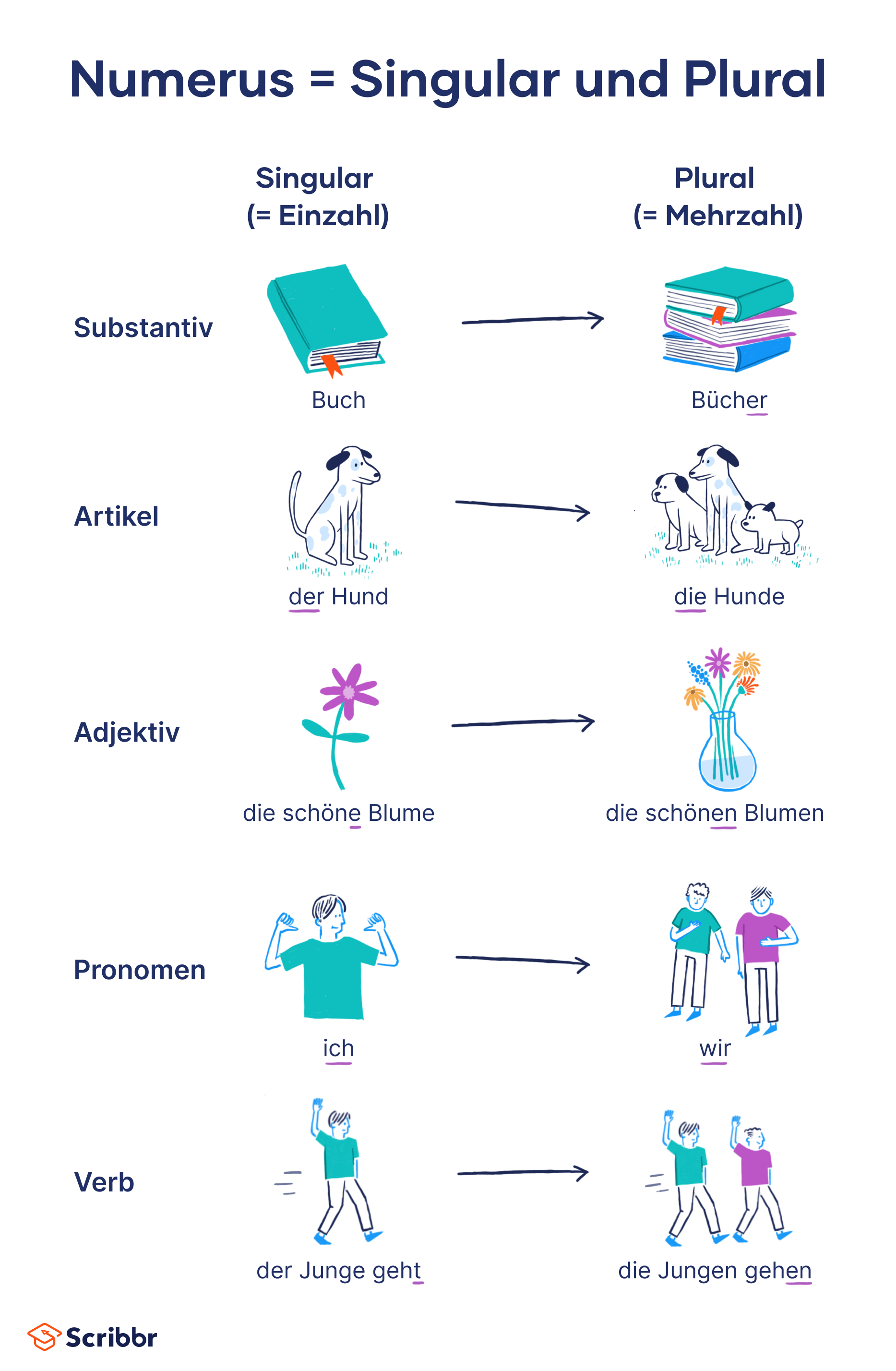

Numerus: Die Zahl als Unterscheidungsmerkmal

Der Numerus, oder die Zahl, unterscheidet zwischen Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl). Die korrekte Form eines Nomens, Adjektivs oder Pronomens muss an den Numerus angepasst werden, um grammatikalische Korrektheit zu gewährleisten. Die Bildung des Plurals ist im Deutschen oft unregelmäßig und erfordert das Auswendiglernen verschiedener Pluralendungen und manchmal sogar Umlautungen des Stammvokals.

Beispiel:

- Singular: Der Mann (der eine Mann)

- Plural: Die Männer (mehrere Männer)

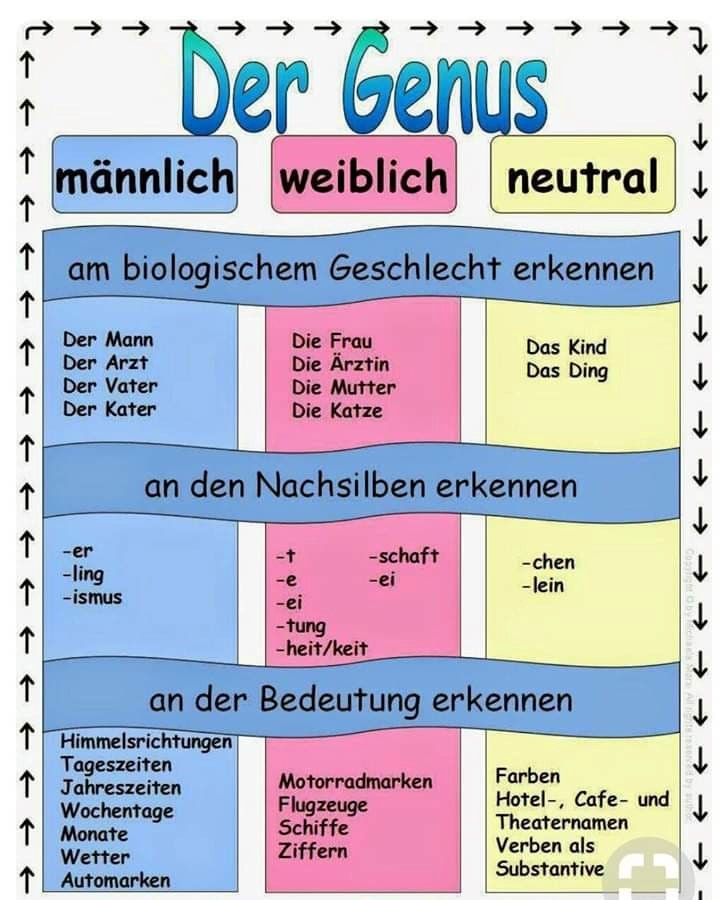

Genus: Das Geschlecht als Klassifikator

Das Genus, oder Geschlecht, ist eine grammatikalische Kategorie, die Nomen in drei Klassen einteilt: Maskulinum (männlich), Femininum (weiblich) und Neutrum (sächlich). Das Genus eines Nomens ist oft arbiträr und nicht unbedingt mit dem natürlichen Geschlecht der bezeichneten Person oder Sache verbunden. Es wird durch den Artikel (der, die, das) angezeigt und beeinflusst die Deklination von Adjektiven und Pronomen.

Maskulinum: Der Männliche

Nomen mit dem maskulinen Genus werden durch den Artikel "der" gekennzeichnet.

Beispiel: Der Mann, der Tisch, der Stuhl

Femininum: Die Weibliche

Nomen mit dem femininen Genus werden durch den Artikel "die" gekennzeichnet.

Beispiel: Die Frau, die Lampe, die Tür

Neutrum: Das Sächliche

Nomen mit dem neutralen Genus werden durch den Artikel "das" gekennzeichnet.

Beispiel: Das Kind, das Buch, das Haus

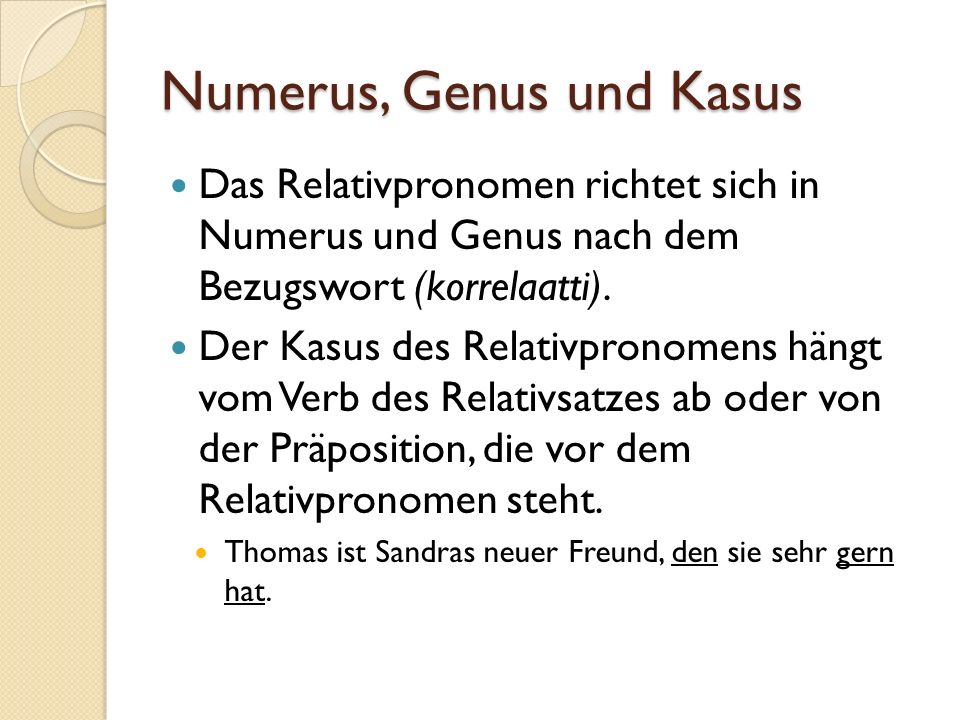

Das Zusammenspiel von Kasus, Numerus und Genus

Die wahre Komplexität und Schönheit der deutschen Sprache liegt in dem Zusammenspiel von Kasus, Numerus und Genus. Diese drei Kategorien wirken zusammen, um die Beziehungen zwischen den Wörtern im Satz zu definieren und die grammatikalische Korrektheit zu gewährleisten. Die korrekte Anwendung dieser Kategorien erfordert ein tiefes Verständnis der Deklinationstabellen und der Regeln für die Anpassung von Artikeln, Adjektiven und Pronomen.

Beispiel:

- Der kleine Junge (Nominativ Singular Maskulinum)

- Dem kleinen Jungen (Dativ Singular Maskulinum)

- Die kleinen Jungen (Nominativ Plural Maskulinum)

In diesem Beispiel sehen wir, wie die Form des Adjektivs "klein" sich je nach Kasus und Numerus des Nomens "Junge" verändert. Auch das Genus spielt eine Rolle, da es den Artikel und somit die gesamte Deklination beeinflusst.

Die Bedeutung für das Sprachverständnis

Ein fundiertes Verständnis von Kasus, Numerus und Genus ist unerlässlich für das korrekte Verständnis und die Produktion deutscher Sätze. Es ermöglicht uns, die Beziehungen zwischen den Wörtern zu erkennen, die Bedeutung des Satzes zu erfassen und grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden. Ohne dieses Wissen ist es schwierig, die Nuancen der deutschen Sprache zu verstehen und sich präzise auszudrücken.

Das Studium von Kasus, Numerus und Genus mag anfangs entmutigend erscheinen, aber die Beherrschung dieser Konzepte eröffnet eine neue Welt des Sprachverständnisses und der Sprachfertigkeit. Es ist ein Schlüssel zum Erfolg beim Deutschlernen und ermöglicht es, die Komplexität und Schönheit dieser faszinierenden Sprache voll und ganz zu schätzen.

Die Auseinandersetzung mit diesen grammatikalischen Kategorien ist nicht nur eine intellektuelle Übung, sondern auch eine Reise in die Struktur und Logik des Deutschen. Es ist eine Herausforderung, die sich lohnt, denn sie führt zu einem tieferen Verständnis der Sprache und ihrer vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten. Die Beschäftigung mit Kasus, Numerus und Genus ist somit ein wesentlicher Bestandteil des Deutschlernprozesses und ein Schlüssel zur erfolgreichen Kommunikation in der deutschen Sprache.

Letztendlich ermöglicht das Verständnis von Kasus, Numerus und Genus eine präzisere und nuanciertere Kommunikation, was zu einer besseren Verständigung und einem tieferen Einblick in die deutsche Kultur führt. Die Mühe, die man in das Erlernen dieser Konzepte investiert, zahlt sich in einem gesteigerten Sprachgefühl und einer größeren Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache aus.