Wer Hat Den 1 Weltkrieg Angefangen

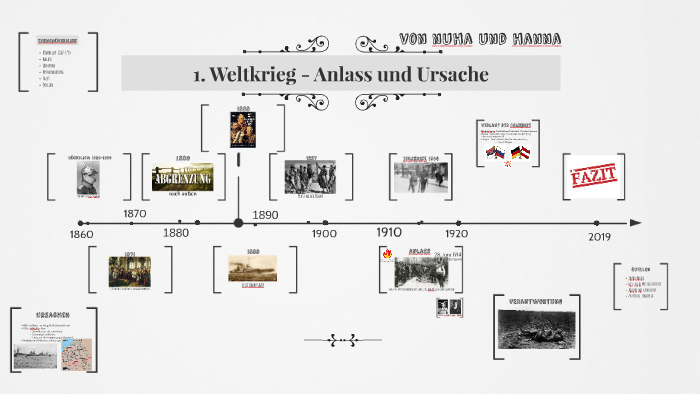

Der Erste Weltkrieg, eine Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wirft bis heute viele Fragen auf. Insbesondere die Frage nach der Kriegsschuld, nach der oder denjenigen, die ihn "angefangen" haben, ist ein komplexes und bisweilen kontrovers diskutiertes Thema. Museen und Gedenkstätten weltweit widmen sich diesem Aspekt der Geschichte, bieten Einblicke in die politischen, gesellschaftlichen und militärischen Entwicklungen, die zum Ausbruch des Krieges führten, und versuchen, Besuchern ein differenziertes Verständnis zu vermitteln.

Die Suche nach dem Auslöser: Exponate und ihre Botschaften

Viele Museen präsentieren eine Vielzahl an Exponaten, die helfen, die damalige Zeit zu rekonstruieren. Fotografien von jubelnden Menschenmassen zu Kriegsbeginn stehen oft neben Bildern der Gräueltaten in den Schützengräben. Dokumente wie Kriegserklärungen, Bündnisverträge und interne Regierungsdepeschen geben Einblick in die politischen Entscheidungsprozesse. Persönliche Gegenstände von Soldaten und Zivilisten, wie Briefe, Uniformen oder Alltagsgegenstände, vermitteln ein Gefühl für die Lebensumstände und die persönlichen Schicksale der Betroffenen.

Diese Exponate sind jedoch nicht bloße Relikte der Vergangenheit. Sie dienen dazu, die Besucher zum Nachdenken anzuregen. Die Gegenüberstellung von unterschiedlichen Perspektiven – beispielsweise von deutschen, französischen, britischen und russischen Soldaten – macht deutlich, dass die Frage nach der Schuld nicht eindimensional beantwortet werden kann. Museen versuchen, die komplexen Zusammenhänge aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass der Krieg das Ergebnis eines Zusammenspiels vieler Faktoren war.

Bündnissysteme und militärische Aufrüstung: Eine gefährliche Dynamik

Ein zentraler Aspekt, der in vielen Ausstellungen thematisiert wird, ist das Bündnissystem, das Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchzog. Die Triple Entente (Frankreich, Großbritannien und Russland) stand der Triple Allianz (Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien) gegenüber. Diese Bündnisse, die eigentlich der Abschreckung und Friedenssicherung dienen sollten, führten im Krisenfall zu einer gefährlichen Eskalationsspirale. Ausstellungen veranschaulichen oft, wie die gegenseitigen Verpflichtungen die einzelnen Staaten in den Krieg hineinzogen, selbst wenn sie eigentlich einen Krieg vermeiden wollten.

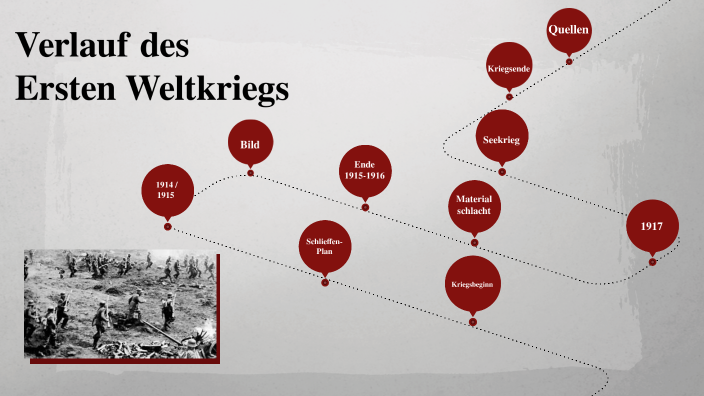

Gleichzeitig wird die massive militärische Aufrüstung thematisiert. Das Deutsche Reich, unter Kaiser Wilhelm II., verfolgte eine aggressive Flottenpolitik, die Großbritannien in Alarmbereitschaft versetzte. Auch andere europäische Großmächte investierten massiv in ihre Armeen und entwickelten immer neue, zerstörerische Waffen. Diese Aufrüstung trug zu einer Atmosphäre der Angst und des Misstrauens bei und erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines Krieges.

Der Weg in den Krieg: Julikrise und das Attentat von Sarajevo

Die Julikrise im Jahr 1914, ausgelöst durch das Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo, wird in Museen oft detailliert nachgezeichnet. Die Ausstellungsmacher legen Wert darauf, die komplizierten diplomatischen Verhandlungen und die gegenseitigen Ultimaten der beteiligten Staaten zu dokumentieren. Dabei wird deutlich, wie wenig Spielraum für Kompromisse vorhanden war und wie schnell die Situation außer Kontrolle geriet.

Die Frage nach der Verantwortung für die Julikrise ist eng mit der Frage nach der Kriegsschuld verbunden. Viele Historiker sehen in der Politik des Deutschen Reiches, das Österreich-Ungarn eine Blankovollmacht zur Verfolgung seiner Interessen auf dem Balkan erteilte, einen entscheidenden Faktor. Andere betonen die Rolle Russlands, das Serbien unterstützte und durch seine Mobilmachung eine Kettenreaktion auslöste. Die Museen präsentieren in der Regel beide Sichtweisen und fordern die Besucher auf, sich selbst ein Urteil zu bilden.

Bildung und Vermittlung: Mehr als nur Fakten

Museen beschränken sich heute nicht mehr darauf, Fakten zu präsentieren. Sie setzen auf interaktive Ausstellungen, die die Besucher aktiv in den Lernprozess einbeziehen. Multimediale Installationen, Zeitzeugenberichte und Rollenspiele ermöglichen es, die Geschichte des Ersten Weltkriegs auf eine neue und eindringliche Weise zu erleben.

Ein wichtiger Aspekt der Bildungsarbeit ist die Auseinandersetzung mit den Folgen des Krieges. Die traumatischen Erfahrungen der Soldaten, die Millionen Toten und Verwundeten, die wirtschaftliche und soziale Verwüstung Europas – all dies wird in den Ausstellungen thematisiert. Dabei wird deutlich, dass der Erste Weltkrieg nicht nur ein militärisches, sondern auch ein menschliches Desaster war.

Besonders wichtig ist die Vermittlung an junge Menschen. Viele Museen bieten spezielle Programme für Schulklassen an, die darauf abzielen, das Interesse an der Geschichte zu wecken und ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu fördern. Dabei geht es nicht nur darum, Fakten zu lernen, sondern auch darum, die historischen Zusammenhänge zu verstehen und die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.

Die Besuchererfahrung: Empathie und Reflexion

Ein Museumsbesuch zum Thema Erster Weltkrieg kann eine sehr bewegende Erfahrung sein. Die Konfrontation mit den Schicksalen der Menschen, die den Krieg erlebt haben, kann tiefe Emotionen auslösen. Museen sind sich dessen bewusst und versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, die sowohl informativ als auch respektvoll ist.

Viele Ausstellungen legen Wert darauf, die persönlichen Perspektiven der Betroffenen in den Vordergrund zu stellen. Briefe und Tagebucheinträge von Soldaten und Zivilisten geben einen unmittelbaren Einblick in ihre Gedanken, Gefühle und Ängste. Diese persönlichen Zeugnisse machen die Geschichte lebendig und ermöglichen es den Besuchern, sich in die Menschen hineinzuversetzen.

Ein weiteres wichtiges Element der Besuchererfahrung ist die Möglichkeit zur Reflexion. Museen bieten oft Diskussionsforen, Workshops und Vorträge an, in denen die Besucher ihre Eindrücke austauschen und die historischen Ereignisse gemeinsam reflektieren können. Dabei geht es darum, die Ursachen des Krieges zu verstehen, die Folgen zu bewerten und Lehren für die Zukunft zu ziehen. Die Frage "Wer hat den 1. Weltkrieg angefangen?" wird somit zu einem Ausgangspunkt für eine umfassende Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihren Implikationen für die Gegenwart.

Die Auseinandersetzung mit der Frage nach der Kriegsschuld ist ein fortwährender Prozess. Museen und Gedenkstätten leisten einen wichtigen Beitrag dazu, diesen Prozess zu fördern und das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Frieden und Verständigung zu schärfen. Sie laden dazu ein, die Vergangenheit kritisch zu hinterfragen, die Gegenwart zu reflektieren und die Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten.

Letztendlich bieten diese Institutionen nicht nur Antworten, sondern vor allem auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen – und sich damit aktiv an der Erforschung und dem Verständnis dieser wichtigen Epoche der Geschichte zu beteiligen.

![Wer Hat Den 1 Weltkrieg Angefangen Ursachen Erster Weltkrieg • Auslöser und Hintergründe · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2024/05/WP_Ursachen_erster_WK_Kaiser-1-1024x576.png)

![Wer Hat Den 1 Weltkrieg Angefangen Erster Weltkrieg • Übersicht 1914 - 1918 · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/WP-Bild_Erster-Weltkrieg-1024x576.jpg)

![Wer Hat Den 1 Weltkrieg Angefangen Erster Weltkrieg • Übersicht 1914 - 1918 · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/WP-Bild_Bündnisse-in-Europa-im-Jahr-1914-2-1024x576.jpg)

![Wer Hat Den 1 Weltkrieg Angefangen Ursachen Erster Weltkrieg • Auslöser und Hintergründe · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/11/Folie4-7-1024x576.png)