Gottfried Benn Die Kleine Aster

Gottfried Benns "Die Kleine Aster": Eine Analyse für Neu-Berliner und Literaturinteressierte

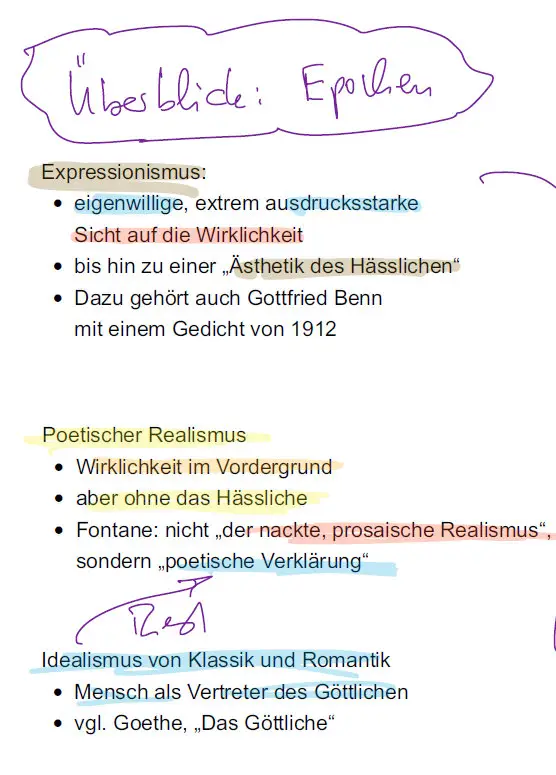

Gottfried Benn (1886-1956) ist einer der bedeutendsten deutschen Dichter des Expressionismus und der Nachkriegszeit. Sein Gedicht "Die kleine Aster" ist nicht nur eines seiner bekanntesten Werke, sondern auch ein exzellentes Beispiel für die Themen, die Benn beschäftigten: Verfall, Tod, und die Auseinandersetzung mit der medizinischen Realität. Für Neu-Berliner, die sich mit der deutschen Literatur vertraut machen wollen, und für alle, die sich für Benns Werk interessieren, bietet dieses Gedicht einen guten Einstiegspunkt.

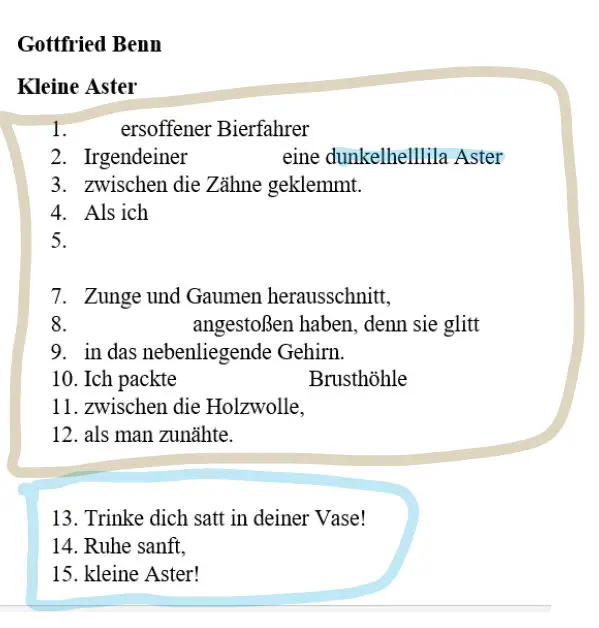

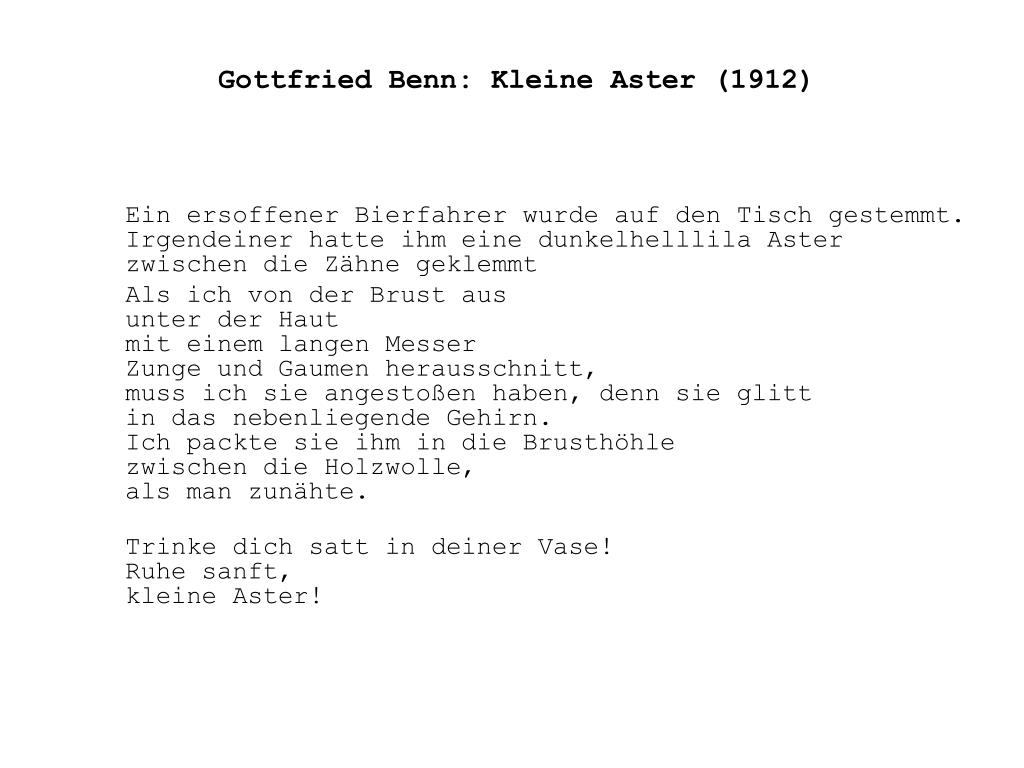

Der Text des Gedichts

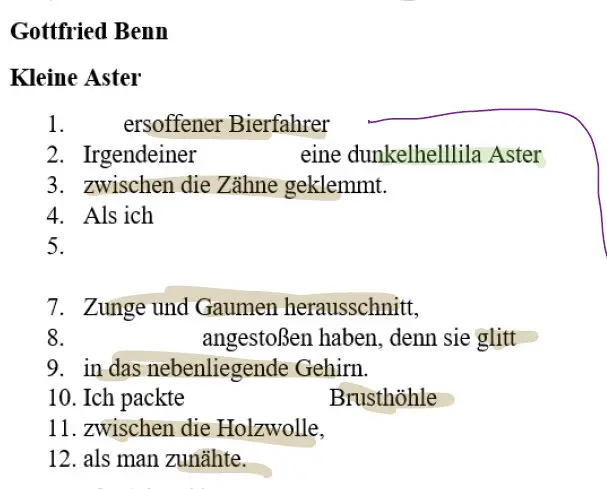

Hier ist der vollständige Text von "Die kleine Aster":

Ein toter Mann. Eine kleine Aster.

Er lag im Grase. Blasser Sonnenbrand

um seine steifen Handgelenke.

Ich schnitt ihm das Hemd auf und sah die Brust.

Wer sie gestopft hatte, kannte seine Sache.

Die Ränder säuberlich vernäht.

Einer hatte den Hals so blau gedrückt.

Ich fand unter dem Nagel seiner kleinen

Fingers einen Rest von seiner Braue.

Die kleine Aster stand im Topf am Fenster.

Die kleine tote Aster.

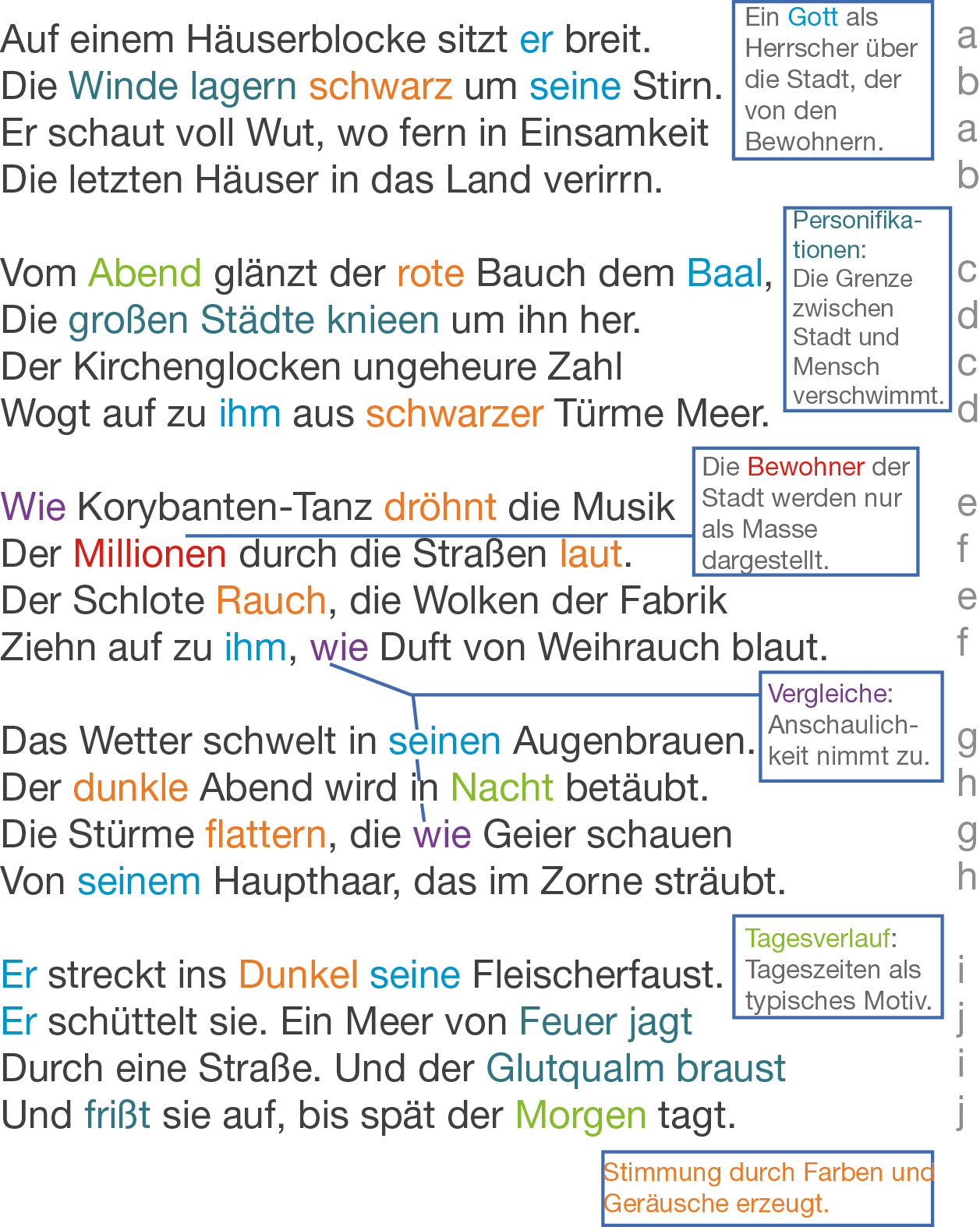

Inhaltsanalyse und Interpretation

Das Gedicht schildert auf lakonische und distanzierte Weise die Obduktion eines toten Mannes. Der Fokus liegt auf den Details des toten Körpers und den Spuren der Gewalt, die ihm angetan wurde. Die "kleine Aster" fungiert dabei als Kontrast und Symbol für Schönheit und Vergänglichkeit.

- Die erste Strophe: Sie beginnt mit der lapidaren Feststellung "Ein toter Mann. Eine kleine Aster." Dieser direkte Einstieg erzeugt sofort eine Atmosphäre von Realität und Unmittelbarkeit. Die Beschreibung des "blassen Sonnenbrands" um die Handgelenke des Toten deutet auf eine kurze Expositionszeit des Körpers im Freien hin.

- Die zweite Strophe: Hier wird die Obduktion beschrieben. Der Satz "Wer sie gestopft hatte, kannte seine Sache" bezieht sich vermutlich auf die Ausstopfung der Brust des Toten für die Beerdigung oder zur Konservierung. Diese nüchterne Beschreibung des medizinischen Eingriffs wirkt verstörend und unterstreicht Benns distanzierten Blick auf den Tod.

- Die dritte Strophe: Sie enthüllt die Todesursache: Erstickung. Der "blaue" Hals und der Rest einer Braue unter dem Fingernagel deuten auf einen Kampf hin. Die Verwendung des Wortes "kleinen" bei der Beschreibung des Fingers des Toten ist subtil und erzeugt ein Gefühl von Verletzlichkeit.

- Die vierte Strophe: Sie kehrt zur "kleinen Aster" zurück, die nun als "kleine tote Aster" beschrieben wird. Diese Wiederholung unterstreicht die Verbindung zwischen dem toten Mann und der verwelkten Blume. Beide sind Symbole für Vergänglichkeit und Tod.

Sprachliche und Stilistische Besonderheiten

Benns Sprache ist in "Die kleine Aster" von Prägnanz und Nüchternheit geprägt. Er vermeidet jegliche Romantik und konzentriert sich auf die faktischen Details. Diese Distanzierung ist ein typisches Merkmal seines Stils und dient dazu, die emotionale Wirkung des Gedichts zu verstärken.

- Kurze Sätze und einfache Wortwahl: Die kurzen Sätze und die einfache Wortwahl tragen zur Lakonie des Gedichts bei. Benn verzichtet auf komplizierte Metaphern und verwendet stattdessen eine direkte und ungeschminkte Sprache.

- Wiederholungen: Die Wiederholung des Wortes "kleine Aster" am Anfang und Ende des Gedichts verleiht dem Gedicht eine zyklische Struktur und unterstreicht die zentrale Bedeutung dieses Symbols.

- Kontraste: Der Kontrast zwischen dem brutalen Tod des Mannes und der zarten Schönheit der Aster erzeugt eine Spannung, die das Gedicht besonders eindringlich macht.

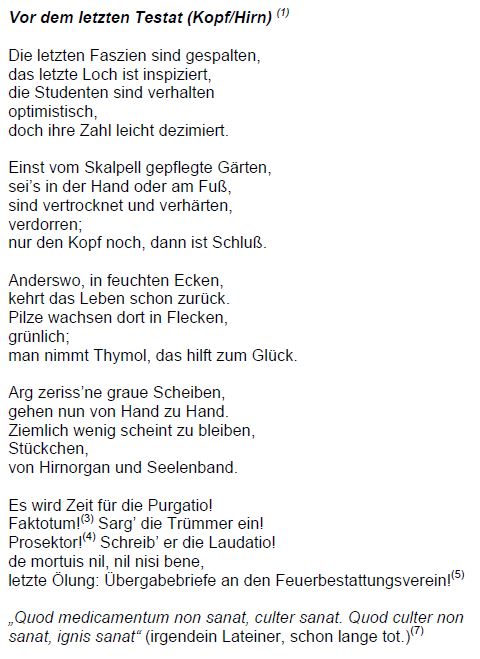

- Medizinische Terminologie: Benns Hintergrund als Arzt beeinflusst seine Sprache und seine Sichtweise auf den Tod. Die detaillierte Beschreibung der Obduktion zeugt von seinem medizinischen Wissen und seiner Fähigkeit, den menschlichen Körper objektiv zu betrachten.

Die "Kleine Aster" als Symbol

Die "kleine Aster" ist das zentrale Symbol des Gedichts. Sie steht für mehrere Dinge:

- Schönheit und Vergänglichkeit: Die Aster ist eine Blume, die für ihre Schönheit bekannt ist. Ihre Vergänglichkeit symbolisiert die Vergänglichkeit des Lebens und die Unvermeidlichkeit des Todes.

- Kontrast zur Hässlichkeit des Todes: Die Schönheit der Aster bildet einen starken Kontrast zur Hässlichkeit des toten Körpers und der gewaltsamen Todesursache. Dieser Kontrast verstärkt die Wirkung des Gedichts und verdeutlicht die Absurdität des Todes.

- Hoffnung und Resignation: Obwohl die Aster am Ende des Gedichts ebenfalls tot ist, könnte sie auch als Symbol für Hoffnung interpretiert werden. Selbst in Angesicht des Todes gibt es noch Schönheit und Leben. Gleichzeitig deutet die tote Aster aber auch auf Resignation und die Akzeptanz der Unvermeidlichkeit des Todes hin.

Benns Weltanschauung und die Bedeutung für das Gedicht

Gottfried Benn war ein pessimistischer Intellektueller, der sich intensiv mit den Themen Tod, Verfall und der Sinnlosigkeit des Lebens auseinandersetzte. Sein Gedicht "Die kleine Aster" spiegelt diese Weltanschauung wider. Er sah die Welt als einen Ort des Leidens und des Verfalls, in dem Schönheit und Leben nur von kurzer Dauer sind.

Benns distanzierter Stil und seine nüchterne Beschreibung der Realität sind ein Ausdruck seiner Ablehnung romantischer Ideale und seiner Sehnsucht nach einer objektiven Wahrheit. Er wollte die Dinge so zeigen, wie sie wirklich sind, ohne sie zu beschönigen oder zu idealisieren.

"Die Kleine Aster" im Kontext von Benns Werk

"Die kleine Aster" ist typisch für Benns frühe Werke, die von medizinischen Themen und einem pessimistischen Weltbild geprägt sind. In seinen späteren Gedichten wandte er sich zunehmend philosophischen und existenziellen Fragen zu, blieb aber seinem distanzierten Stil und seiner kritischen Haltung gegenüber der Gesellschaft treu.

Wer "Die kleine Aster" verstanden hat, kann sich leichter mit Benns anderen Werken auseinandersetzen und seine komplexen Gedanken und Gefühle nachvollziehen.

Warum ist "Die kleine Aster" für Neu-Berliner relevant?

Für Neu-Berliner bietet die Auseinandersetzung mit "Die kleine Aster" und dem Werk von Gottfried Benn mehrere Vorteile:

- Einblick in die deutsche Kultur: Benn ist einer der wichtigsten deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts. Seine Werke sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Literaturgeschichte und geben Einblicke in die deutsche Kultur und Geistesgeschichte.

- Verständnis für deutsche Denkweisen: Benns pessimistische Weltanschauung und seine kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft sind typisch für bestimmte Strömungen im deutschen Denken. Die Auseinandersetzung mit seinem Werk kann helfen, deutsche Denkweisen besser zu verstehen.

- Bereicherung des kulturellen Lebens: Das Verständnis von Literatur ermöglicht eine tiefere Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur und bereichert das kulturelle Leben in Berlin.

- Sprachliche Kompetenz: Das Lesen und Analysieren von Gedichten fördert die sprachliche Kompetenz und das Verständnis für die deutsche Sprache.

Weiterführende Informationen

Für alle, die sich weiter mit Gottfried Benn und seinem Werk beschäftigen möchten, gibt es zahlreiche Bücher, Artikel und Webseiten. Einige empfehlenswerte Ressourcen sind:

- Gesammelte Werke von Gottfried Benn: Die gesammelten Werke enthalten alle Gedichte, Essays und Reden von Gottfried Benn.

- Biografien über Gottfried Benn: Es gibt mehrere gute Biografien, die das Leben und Werk von Gottfried Benn detailliert darstellen.

- Interpretationen von "Die kleine Aster": Es gibt zahlreiche Interpretationen des Gedichts, die unterschiedliche Perspektiven auf den Text bieten.

- Webseiten über Gottfried Benn: Es gibt verschiedene Webseiten, die Informationen über Gottfried Benn und sein Werk bereitstellen.

Fazit

"Die kleine Aster" ist ein kurzes, aber eindringliches Gedicht, das die zentralen Themen von Gottfried Benns Werk anspricht. Es ist ein guter Einstiegspunkt für alle, die sich mit der deutschen Literatur und dem Werk von Gottfried Benn vertraut machen möchten. Für Neu-Berliner bietet das Gedicht eine Möglichkeit, in die deutsche Kultur einzutauchen und die komplexen Gedanken und Gefühle eines bedeutenden deutschen Dichters kennenzulernen. Die tiefe Auseinandersetzung mit Verfall und Tod, gepaart mit der nüchternen Sprache, macht das Gedicht zu einem unvergesslichen Erlebnis.

.jpg)