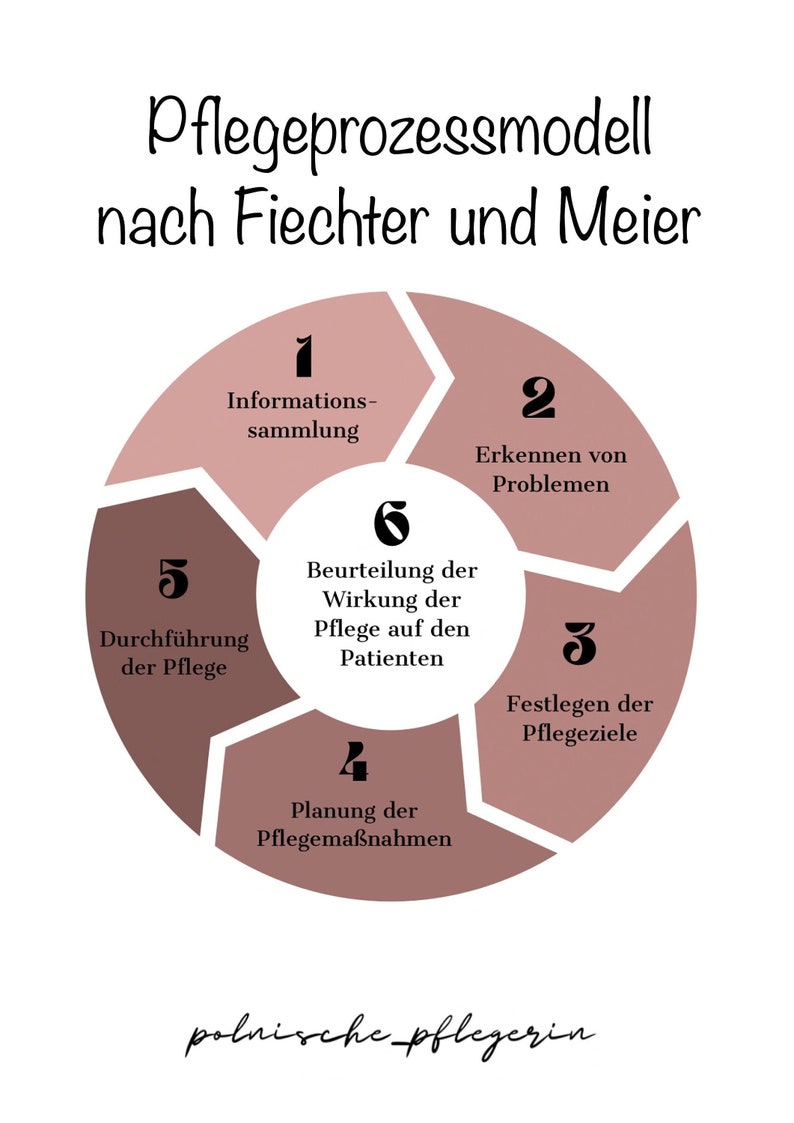

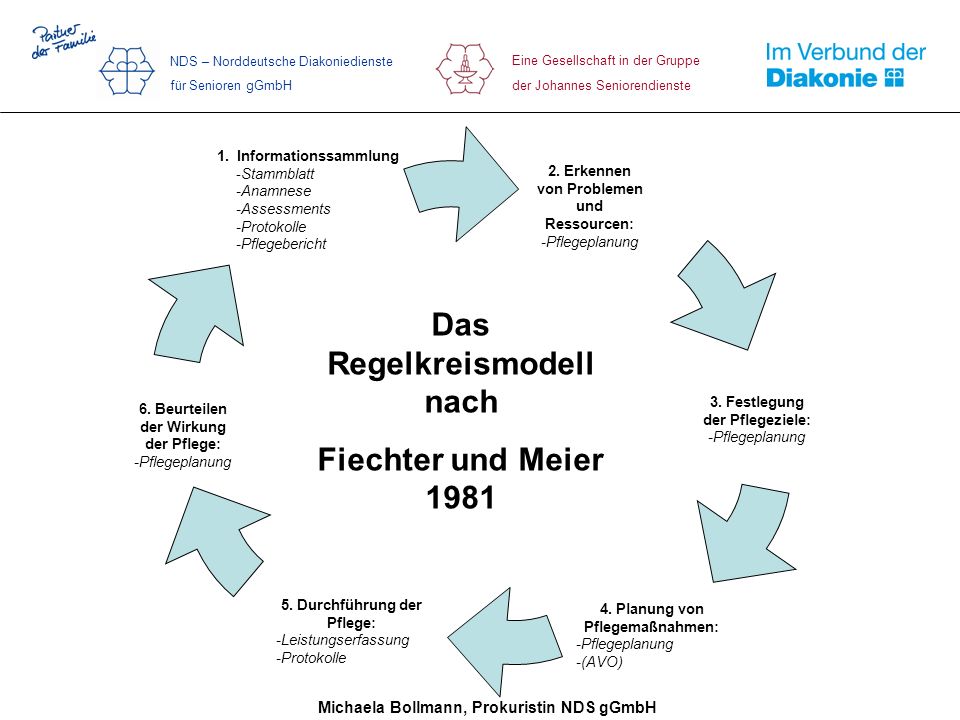

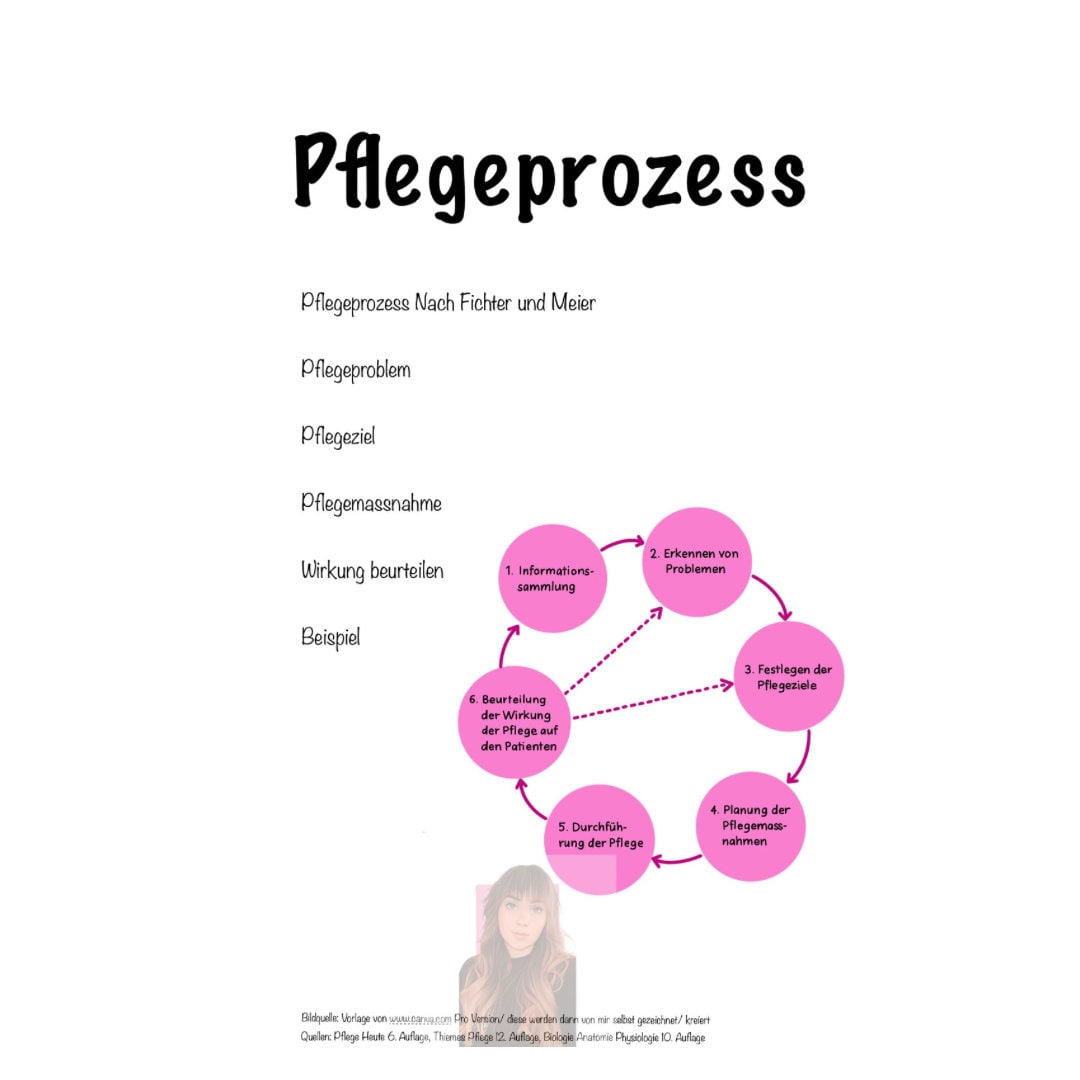

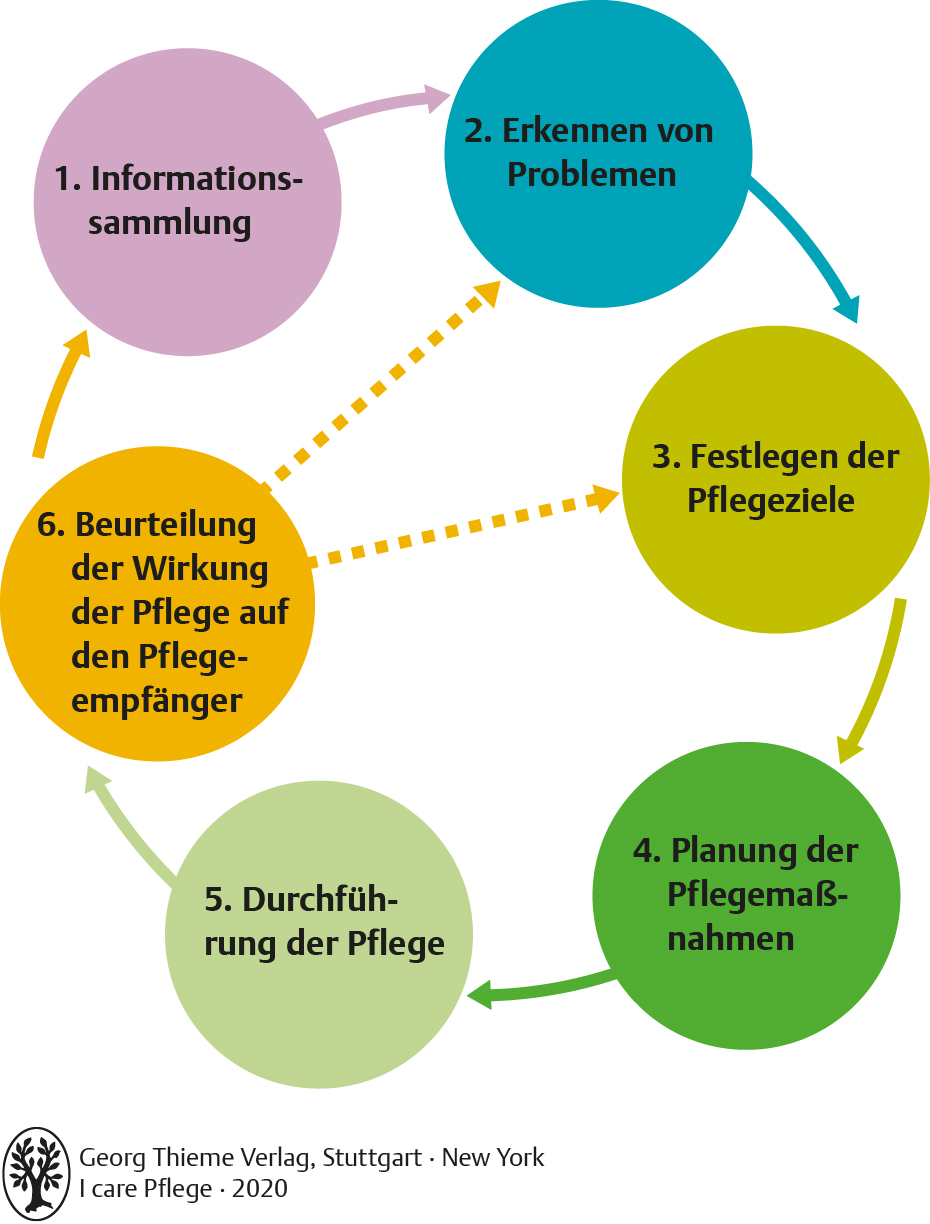

6-phasen Pflegeprozess Nach Fiechter Und Meier

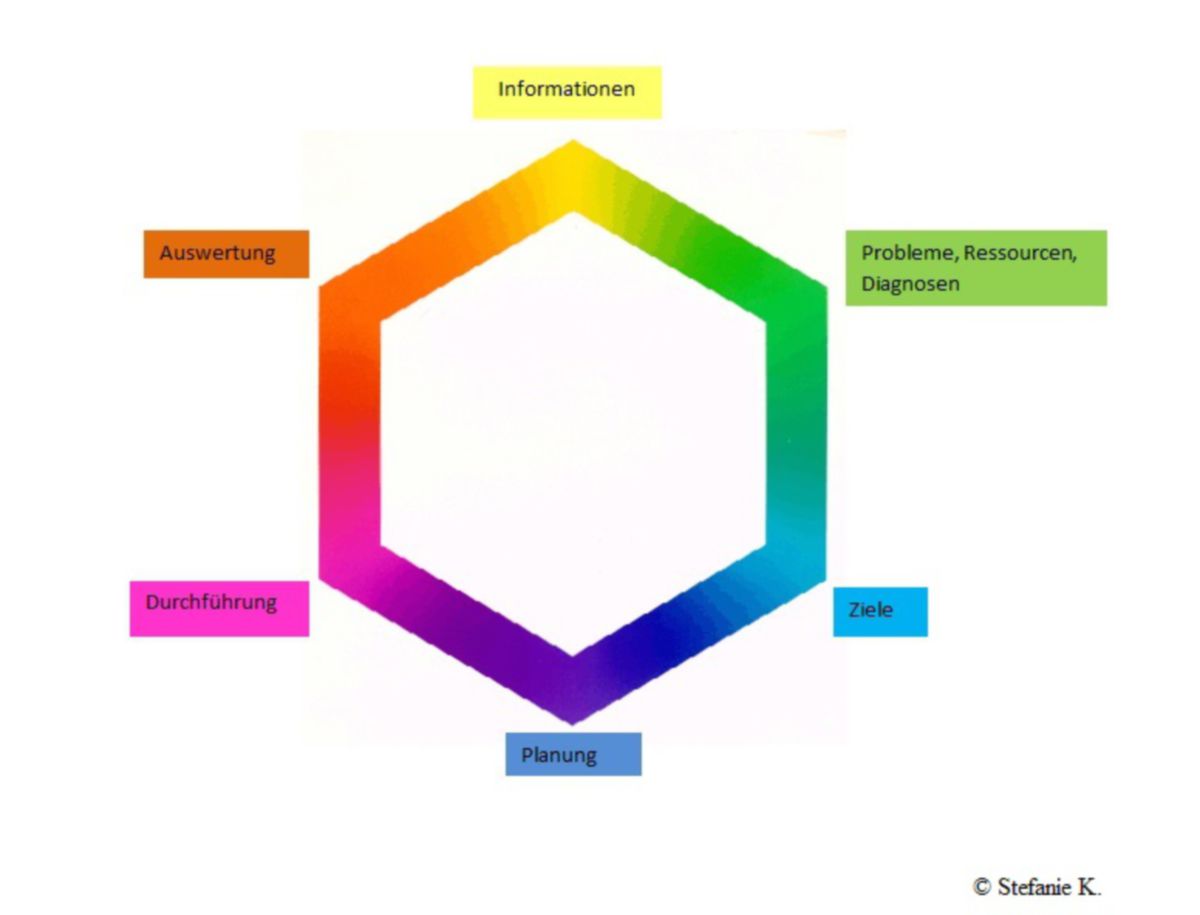

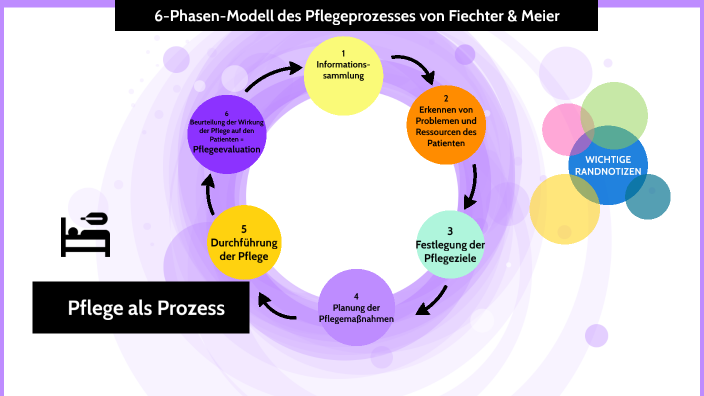

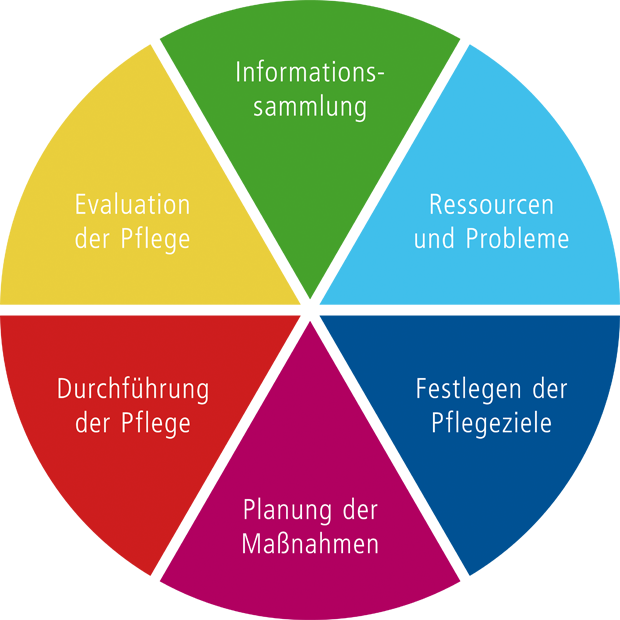

Der Pflegeprozess nach Fiechter und Meier, ein Modell, das seit Jahrzehnten die Pflegepraxis prägt, stellt einen strukturierten Ansatz zur individuellen und bedürfnisorientierten Versorgung von Patient*innen dar. Anders als starre Checklisten, versteht sich dieser sechsphasige Prozess als dynamischer Kreislauf, der die kontinuierliche Anpassung der Pflege an die sich verändernden Bedürfnisse des Individuums ermöglicht. Um die Bedeutung und die Anwendung dieses Modells zu verstehen, ist es essenziell, die einzelnen Phasen und ihre Zusammenhänge detailliert zu betrachten.

Phase 1: Informationssammlung

Die erste Phase bildet das Fundament des gesamten Pflegeprozesses. Hier geht es darum, ein umfassendes Bild des/der Patient*in zu gewinnen. Es ist mehr als nur das Erfassen von medizinischen Daten. Es geht darum, den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen, seine Biografie zu verstehen, seine sozialen Beziehungen zu berücksichtigen und seine individuellen Ressourcen und Bedürfnisse zu erkennen. Die Informationssammlung erfolgt über verschiedene Kanäle:

- Anamnese: Das Gespräch mit dem/der Patient*in und/oder seinen Angehörigen ist von zentraler Bedeutung. Hier werden Informationen zu aktuellen Beschwerden, Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme, Allergien, Lebensgewohnheiten, sozialen Umfeld und individuellen Bedürfnissen erfasst. Es ist wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, damit der/die Patient*in sich offen mitteilen kann.

- Beobachtung: Die sorgfältige Beobachtung des/der Patient*in liefert wichtige Informationen. Dies beinhaltet die Beobachtung des Allgemeinzustandes, der Hautbeschaffenheit, der Atmung, der Körperhaltung, des Verhaltens und der emotionalen Verfassung.

- Untersuchung: Die körperliche Untersuchung, durchgeführt von Pflegefachpersonen oder Ärzt*innen, ergänzt die Anamnese und Beobachtung. Hier werden Vitalzeichen gemessen, Organe untersucht und neurologische Funktionen überprüft.

- Dokumente: Vorhandene medizinische Dokumente wie Arztbriefe, Laborberichte, Pflegeberichte und Medikamentenpläne liefern wichtige Informationen zur Krankheitsgeschichte und zum aktuellen Gesundheitszustand des/der Patient*in.

Die Qualität der Informationssammlung ist entscheidend für den Erfolg des gesamten Pflegeprozesses. Eine unvollständige oder fehlerhafte Informationssammlung kann zu falschen Einschätzungen und somit zu einer inadäquaten Pflegeplanung führen.

Phase 2: Erkennen von Problemen und Ressourcen

In dieser Phase werden die gesammelten Informationen analysiert und interpretiert, um die individuellen Pflegeprobleme und Ressourcen des/der Patient*in zu identifizieren. Ein Pflegeproblem ist ein Zustand oder eine Situation, die die Gesundheit oder das Wohlbefinden des/der Patient*in beeinträchtigt oder gefährdet. Ressourcen sind Fähigkeiten, Kenntnisse, Stärken und Unterstützungssysteme, die der/die Patient*in zur Bewältigung seiner/ihrer Probleme einsetzen kann. Beispiele für Pflegeprobleme können sein: Schmerzen, Atemnot, Angst, Schlafstörungen, Inkontinenz, Mangelernährung, Sturzgefahr oder soziale Isolation. Beispiele für Ressourcen können sein: Mobilität, kognitive Fähigkeiten, soziale Unterstützung, finanzielle Sicherheit oder spirituelle Überzeugung. Die Identifizierung von Pflegeproblemen und Ressourcen erfordert ein fundiertes pflegerisches Fachwissen und die Fähigkeit, kritisch zu denken. Es ist wichtig, die Ursachen der Probleme zu erkennen und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Faktoren zu verstehen. Die korrekte Identifizierung der Probleme und Ressourcen ist essentiell, um realistische und individuelle Pflegeziele festzulegen.

Phase 3: Festlegen von Zielen

Auf der Grundlage der identifizierten Probleme und Ressourcen werden in dieser Phase gemeinsam mit dem/der Patient*in realistische und messbare Pflegeziele festgelegt. Die Ziele sollen sich an den individuellen Bedürfnissen und Wünschen des/der Patient*in orientieren und darauf abzielen, seine/ihre Gesundheit, sein/ihr Wohlbefinden und seine/ihre Selbstständigkeit zu fördern. Die Ziele sollten SMART sein:

- Spezifisch: Die Ziele sollen klar und eindeutig formuliert sein.

- Messbar: Die Ziele sollen so formuliert sein, dass ihr Erreichen überprüft werden kann.

- Attraktiv: Die Ziele sollen für den/die Patient*in erstrebenswert und motivierend sein.

- Realistisch: Die Ziele sollen erreichbar sein und sich an den individuellen Möglichkeiten des/der Patient*in orientieren.

- Terminiert: Die Ziele sollen einen zeitlichen Rahmen haben.

Phase 4: Planung der Maßnahmen

In dieser Phase werden die konkreten Pflegemaßnahmen geplant, die zur Erreichung der festgelegten Ziele erforderlich sind. Die Planung der Maßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Ressourcen des/der Patient*in, des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes und der ethischen Prinzipien der Pflege. Die Pflegemaßnahmen können sich auf verschiedene Bereiche beziehen:

- Körperliche Pflege: z.B. Waschen, Anziehen, Mobilisation, Ernährung, Ausscheidung.

- Psychische Betreuung: z.B. Gespräche, Beratung, Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen.

- Soziale Betreuung: z.B. Förderung sozialer Kontakte, Unterstützung bei der Organisation von Hilfen.

- Medizinische Behandlung: z.B. Medikamentengabe, Verbandswechsel, Wundversorgung (in Zusammenarbeit mit Ärzt*innen).

- Prävention: z.B. Sturzprophylaxe, Dekubitusprophylaxe, Infektionsprophylaxe.

Phase 5: Durchführung der Maßnahmen

In dieser Phase werden die geplanten Pflegemaßnahmen durchgeführt. Die Durchführung der Maßnahmen erfordert Fachkompetenz, Empathie und die Fähigkeit, sich auf die individuellen Bedürfnisse des/der Patient*in einzustellen. Es ist wichtig, den/die Patient*in aktiv in die Durchführung der Maßnahmen einzubeziehen und seine/ihre Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Während der Durchführung der Maßnahmen ist es wichtig, den/die Patient*in zu beobachten und seine/ihre Reaktion auf die Maßnahmen zu dokumentieren. Veränderungen im Zustand des/der Patient*in müssen umgehend erkannt und gegebenenfalls müssen die Maßnahmen angepasst werden. Die Durchführung der Maßnahmen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen (Pflegefachpersonen, Ärzt*innen, Therapeuten) und den Angehörigen des/der Patient*in.

Phase 6: Evaluation

Die letzte Phase des Pflegeprozesses ist die Evaluation. Hier wird überprüft, ob die geplanten Pflegemaßnahmen die gewünschten Ziele erreicht haben. Die Evaluation erfolgt anhand von objektiven Kriterien (z.B. Vitalzeichen, Laborwerte) und subjektiven Angaben des/der Patient*in (z.B. Schmerzempfinden, Wohlbefinden). Wenn die Ziele erreicht wurden, kann der Pflegeprozess abgeschlossen werden. Wenn die Ziele nicht oder nur teilweise erreicht wurden, müssen die Gründe dafür analysiert werden. Möglicherweise müssen die Pflegeprobleme neu definiert, die Ziele angepasst oder die Pflegemaßnahmen verändert werden. Die Evaluation ist ein kontinuierlicher Prozess, der während des gesamten Pflegeprozesses stattfindet. Durch die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen kann die Pflege kontinuierlich verbessert und an die sich verändernden Bedürfnisse des/der Patient*in angepasst werden. Die Ergebnisse der Evaluation werden dokumentiert und dienen als Grundlage für die weitere Pflegeplanung. Die Dokumentation ist ein integraler Bestandteil jeder Phase des Pflegeprozesses und dient der Qualitätssicherung und der Kontinuität der Pflege. Der Pflegeprozess nach Fiechter und Meier ist somit ein dynamischer Kreislauf, der die kontinuierliche Anpassung der Pflege an die individuellen Bedürfnisse des/der Patient*in ermöglicht.