Das Brot Von Wolfgang Borchert Inhaltsangabe

Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte "Das Brot," geschrieben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ein prägnantes und bewegendes Werk, das die Nachkriegsrealität Deutschlands in den Fokus rückt. Es thematisiert subtil die psychischen Belastungen, das Misstrauen und die Entfremdung innerhalb einer Ehe, verursacht durch die Not und den Mangel an Ressourcen.

Inhaltsangabe

Die Geschichte spielt in einer einfachen Wohnung, in der ein Ehepaar, ein Mann und eine Frau, in der Nachkriegszeit leben. Die Handlung beginnt spät in der Nacht. Die Frau wacht auf und bemerkt, dass ihr Mann nicht neben ihr liegt. Sie hört Geräusche aus der Küche und schleicht sich dorthin, um nachzusehen. Dort beobachtet sie ihren Mann, wie er im Dunkeln eine Scheibe Brot isst.

Diese Beobachtung ist der zentrale Konflikt der Geschichte. Brot ist in der Nachkriegszeit ein kostbares Gut, und die Frau fühlt sich tief verletzt und misstrauisch, weil ihr Mann heimlich, ohne ihr Wissen, Brot isst. Sie interpretiert sein Verhalten als Zeichen von Egoismus und mangelnder Rücksichtnahme ihr gegenüber. Die beiden teilen sich seit Jahren das Wenige, was sie haben, und die Tatsache, dass er ihr etwas verheimlicht, erschüttert ihr Vertrauen zutiefst.

Es folgt eine ungesprochene Konfrontation. Die Frau konfrontiert ihren Mann nicht direkt, sondern kehrt ins Bett zurück. Ihr Mann kommt kurz darauf ebenfalls zurück und tut so, als ob nichts geschehen sei. Er redet über alltägliche Dinge, versucht, die Situation zu normalisieren. Die Frau hingegen ist innerlich aufgewühlt und kann seine Worte kaum ertragen. Sie spürt eine tiefe Entfremdung zwischen ihnen.

Der Mann versucht, seine Handlung zu rechtfertigen, indem er sagt, er habe schlecht geschlafen und sei aufgestanden, um nach dem Rechten zu sehen. Er erwähnt, dass er Hunger hatte, aber vermeidet es, das Brotessen direkt anzusprechen. Die Frau reagiert distanziert und ungläubig auf seine Erklärung. Sie nimmt ihm seine Ausrede nicht ab.

Am nächsten Morgen setzt sich die angespannte Atmosphäre fort. Beim Frühstück sind beide wortkarg und vermeiden Augenkontakt. Die Frau beobachtet ihren Mann genau und versucht, Anzeichen von Schuld oder Reue in seinem Gesicht zu erkennen. Der Mann hingegen versucht, die Normalität aufrechtzuerhalten und spricht über belanglose Dinge.

Die Geschichte endet mit einem unerwarteten Wendepunkt. Am nächsten Abend, als die Frau wieder Geräusche aus der Küche hört, stellt sie ihren Mann erneut zur Rede. Diesmal gesteht der Mann, dass er tatsächlich Brot gegessen hat. Er erklärt, dass er es nicht aus Egoismus getan hat, sondern weil er nachts oft Hunger hat und sich nicht traut, sie zu wecken, weil er weiß, wie wenig Essen sie haben. Er gibt zu, dass er Angst hatte, sie würde ihm Vorwürfe machen.

Die Frau ist von seiner Erklärung überrascht und berührt. Sie erkennt, dass ihr Misstrauen unbegründet war. Sie versteht, dass auch ihr Mann unter der schwierigen Situation leidet und versucht, sie zu schützen. Sie gesteht ihm, dass auch sie nachts oft Hunger hat und ebenfalls darüber nachgedacht hat, heimlich Brot zu essen.

Die Geschichte endet mit einer stillen Versöhnung. Die beiden erkennen, dass sie beide Opfer der Nachkriegsnot sind und dass ihr Misstrauen auf der Angst vor dem Mangel und der daraus resultierenden Entbehrung beruht. Die letzte Zeile der Geschichte deutet an, dass sie beschließen, in Zukunft offener miteinander umzugehen und ihre Sorgen und Ängste miteinander zu teilen.

Detaillierte Analyse

Themen:

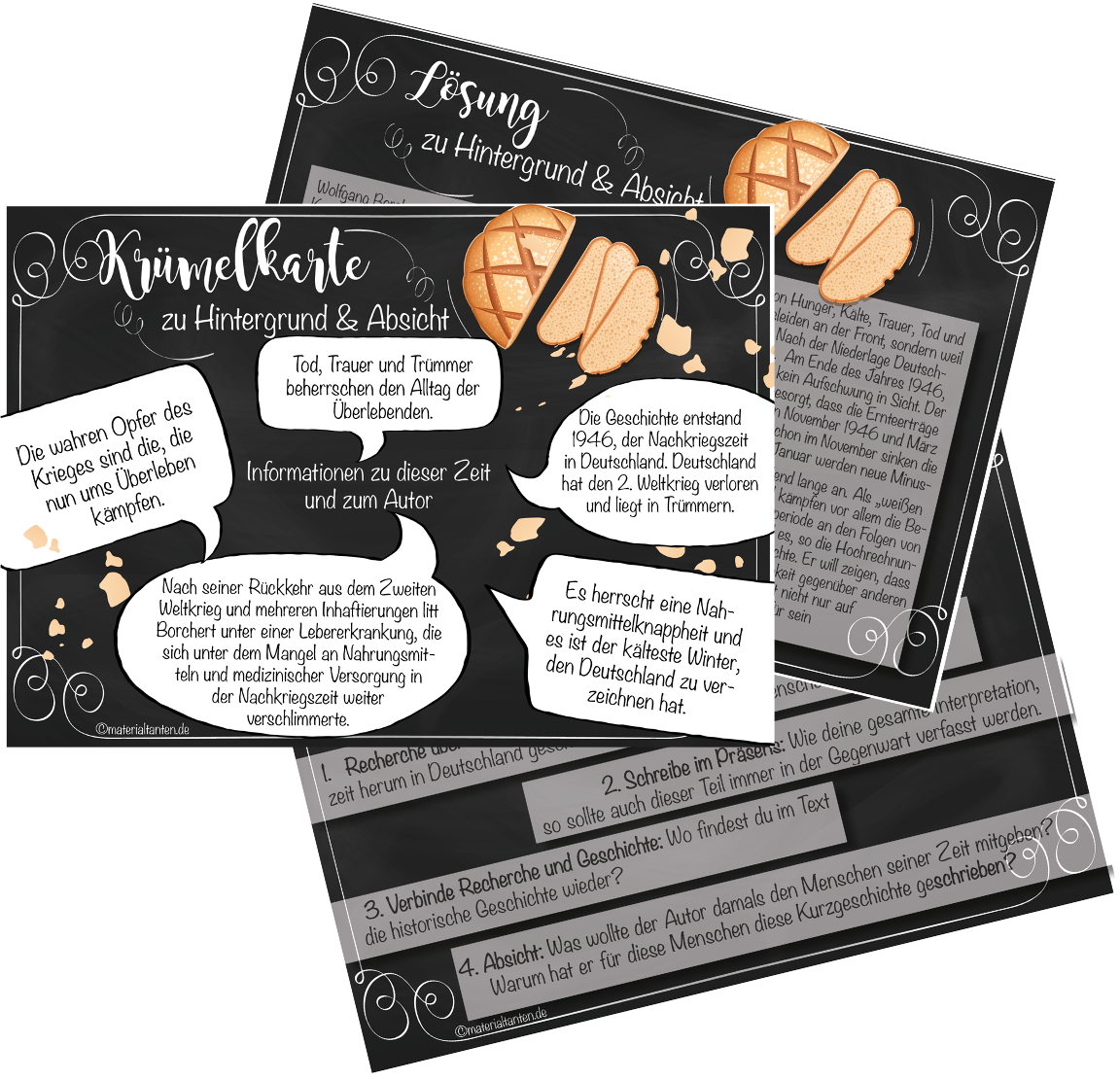

- Nachkriegsnot: Die Geschichte spiegelt die harte Realität des Lebens im Nachkriegsdeutschland wider, geprägt von Hunger, Mangel an Ressourcen und dem täglichen Kampf ums Überleben. Brot symbolisiert in diesem Kontext das Lebensnotwendige und den Mangel daran.

- Misstrauen und Entfremdung: Die Notlage führt zu Misstrauen und Entfremdung zwischen den Ehepartnern. Das heimliche Brotessen des Mannes untergräbt das Vertrauen der Frau und führt zu einer emotionalen Distanzierung.

- Kommunikationsprobleme: Die Geschichte zeigt, wie mangelnde Kommunikation und das Unterdrücken von Gefühlen zu Missverständnissen und Konflikten führen können. Die unausgesprochenen Vorwürfe und das Schweigen belasten die Beziehung.

- Egoismus vs. Selbstaufopferung: Die Geschichte thematisiert den inneren Konflikt zwischen dem eigenen Bedürfnis nach Überleben und der Bereitschaft zur Selbstaufopferung für den Partner. Der Mann isst das Brot heimlich, um seine Frau nicht zu belasten, während die Frau ihm Egoismus unterstellt.

- Psychische Belastung: Die Nachkriegszeit war nicht nur von materieller Not, sondern auch von psychischer Belastung geprägt. Die Angst, nicht genug zum Essen zu haben, und die ständige Sorge um das Überleben zehren an den Nerven der Menschen.

Sprachliche Gestaltung:

- Einfache Sprache: Borchert verwendet eine einfache und prägnante Sprache, die die Geschichte leicht verständlich macht. Er verzichtet auf komplizierte Satzkonstruktionen und verwendet kurze, prägnante Sätze.

- Alltagsnahe Dialoge: Die Dialoge sind realistisch und spiegeln die Alltagssprache der Nachkriegszeit wider. Sie sind geprägt von Zurückhaltung und dem Versuch, die schwierige Situation zu normalisieren.

- Symbolik: Das Brot ist das zentrale Symbol der Geschichte. Es steht für das Lebensnotwendige, den Mangel und die daraus resultierenden Konflikte. Die Dunkelheit in der Küche symbolisiert die Geheimnisse und das Misstrauen zwischen den Ehepartnern.

- Innerer Monolog: Borchert gibt Einblicke in die Gedanken und Gefühle der Frau durch innere Monologe. Diese ermöglichen es dem Leser, ihre Perspektive und ihre Ängste zu verstehen.

Interpretation:

"Das Brot" ist eine realistische Darstellung der Nachkriegszeit, die die individuellen Schicksale der Menschen in den Fokus rückt. Die Geschichte zeigt, wie die Notlage die Beziehungen zwischen den Menschen beeinflusst und zu Misstrauen und Entfremdung führen kann. Gleichzeitig verdeutlicht sie aber auch die Fähigkeit der Menschen, trotz der schwierigen Umstände wieder zueinanderzufinden und Versöhnung zu finden. Die Geschichte ist eine Mahnung, die Bedeutung von Vertrauen, Kommunikation und gegenseitigem Verständnis in schwierigen Zeiten zu erkennen.

Die Geschichte ist nicht nur ein Spiegelbild der Nachkriegszeit, sondern hat auch eine universelle Gültigkeit. Sie thematisiert grundlegende menschliche Erfahrungen wie Angst, Misstrauen, Einsamkeit und die Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit. Sie erinnert uns daran, dass materielle Not oft auch zu emotionaler Not führt und dass es wichtig ist, aufeinander zu achten und sich gegenseitig zu unterstützen, besonders in schwierigen Zeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass "Das Brot" von Wolfgang Borchert eine eindrucksvolle und bedeutungsvolle Kurzgeschichte ist, die die Leser auch heute noch berührt und zum Nachdenken anregt. Die Geschichte ist ein wichtiges Zeugnis der Nachkriegszeit und erinnert uns daran, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

Empfehlung: "Das Brot" ist eine Pflichtlektüre für alle, die sich für die deutsche Nachkriegszeit interessieren oder sich mit den Themen Misstrauen, Entfremdung und Kommunikation auseinandersetzen möchten. Die Geschichte ist kurz, prägnant und leicht verständlich und eignet sich daher auch gut für Leser mit geringen Deutschkenntnissen.