Erörterung 10 Klasse Realschule Musterlösung Pdf

Die Erörterung in der 10. Klasse der Realschule stellt für viele Schüler eine besondere Herausforderung dar. Es geht nicht nur darum, eine Meinung zu haben, sondern diese auch strukturiert, fundiert und überzeugend darzulegen. Oftmals wird nach "Musterlösungen" gesucht, um einen idealen Aufbau und argumentative Strategien zu erlernen. Doch eine bloße Musterlösung ist selten der Königsweg. Vielmehr geht es darum, das Prinzip der Erörterung zu verstehen und die erlernten Techniken auf unterschiedliche Themen anzuwenden. Dieser Artikel soll nicht als fertige Musterlösung dienen, sondern als Leitfaden, der das Verständnis für die Erörterung vertieft und somit zu besseren Ergebnissen führt.

Das Fundament: Themenverständnis und Recherche

Bevor mit dem Schreiben begonnen werden kann, steht die Auseinandersetzung mit dem Thema im Vordergrund. Hier ist es wichtig, das Thema vollständig zu erfassen und verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Nehmen wir als Beispiel das Thema "Sollte an Realschulen eine generelle Handy-Nutzung erlaubt sein?".

Zunächst muss man sich fragen: Was bedeutet "generell"? Bezieht sich das auf alle Bereiche der Schule, einschließlich des Unterrichts? Welche Einschränkungen könnten denkbar sein? Danach folgt die Recherche. Man sollte sich informieren, wie andere Schulen mit dem Thema umgehen, welche pädagogischen Argumente für und gegen die Handy-Nutzung sprechen und welche rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten sind. Diese Recherche dient als Grundlage für die eigene Argumentation und verhindert, dass man sich auf bloße Vermutungen stützt.

Ohne fundierte Recherche wird jede Erörterung auf tönernen Füßen stehen.

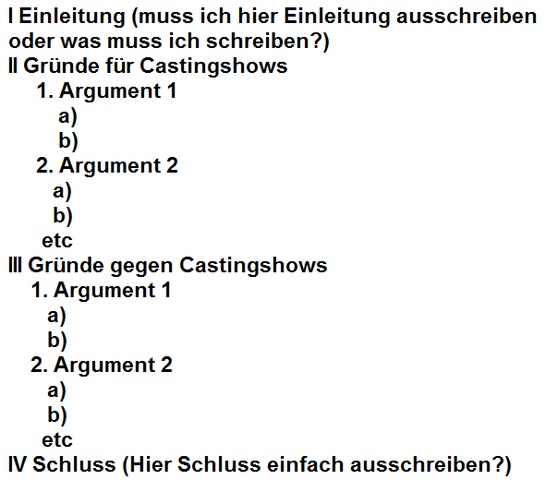

Der Aufbau: Struktur als Schlüssel zum Erfolg

Eine überzeugende Erörterung folgt einem klaren Aufbau. Die gängigste Struktur gliedert sich in Einleitung, Hauptteil (mit Pro- und Contra-Argumenten) und Schluss.

Einleitung: Der Aufhänger

Die Einleitung hat die Aufgabe, das Interesse des Lesers zu wecken und ihn auf das Thema einzustimmen. Dies kann durch einen aktuellen Bezug, eine provokante Frage, eine persönliche Anekdote oder ein Zitat geschehen. Wichtig ist, dass die Einleitung zum Thema hinführt und die zentrale Fragestellung der Erörterung formuliert.

Beispiel: "Handys sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie sind Kommunikationsmittel, Informationsquelle und Unterhaltungsmedium in einem. Doch dürfen Handys auch im Schulalltag eine Rolle spielen oder lenken sie vom Unterricht ab und stören den Lernprozess? Die Frage, ob an Realschulen eine generelle Handy-Nutzung erlaubt sein sollte, wird kontrovers diskutiert."

Hauptteil: Pro und Contra im Dialog

Der Hauptteil ist das Herzstück der Erörterung. Hier werden die Pro- und Contra-Argumente strukturiert und detailliert dargelegt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Argumente anzuordnen. Eine Möglichkeit ist das Ping-Pong-Verfahren, bei dem Pro- und Contra-Argumente abwechselnd präsentiert werden. Eine andere Möglichkeit ist die Blockmethode, bei der zunächst alle Pro-Argumente und anschließend alle Contra-Argumente aufgeführt werden. Unabhängig von der gewählten Methode ist es wichtig, jedes Argument durch Beispiele, Belege und Erklärungen zu untermauern. Ein bloßes Behaupten reicht nicht aus.

Wichtig: Jedes Argument sollte mit einem konkreten Beispiel oder einer nachvollziehbaren Erklärung versehen sein. Vermeiden Sie allgemeine Phrasen und beziehen Sie sich auf konkrete Situationen oder Studien.

Pro-Argumente (Beispiel):

- Förderung der Medienkompetenz: Die Handy-Nutzung in der Schule kann dazu beitragen, dass Schüler einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien erlernen. Sie können lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen und Fake News zu erkennen. (Beispiel: Im Deutschunterricht kann das Handy genutzt werden, um schnell verschiedene Nachrichtenquellen zu vergleichen.)

- Erleichterung der Kommunikation: Handys ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. (Beispiel: Eltern können ihre Kinder schnell erreichen, wenn sich der Unterricht unerwartet ändert.)

- Zugang zu Informationen: Das Handy kann als Informationsquelle für Recherchen und zur Klärung von Fragen im Unterricht genutzt werden. (Beispiel: Schüler können während einer Gruppenarbeit schnell Definitionen oder Hintergrundinformationen recherchieren.)

Contra-Argumente (Beispiel):

- Ablenkung vom Unterricht: Die ständige Verfügbarkeit des Handys kann Schüler vom Unterricht ablenken und die Konzentration beeinträchtigen. (Beispiel: Schüler könnten während des Unterrichts heimlich spielen oder Nachrichten schreiben.)

- Störung des Unterrichts: Klingelnde Handys oder das Tippen auf dem Display können den Unterricht stören und die Aufmerksamkeit der anderen Schüler beeinträchtigen.

- Cybermobbing: Die Handy-Nutzung kann zu Cybermobbing und Ausgrenzung führen. (Beispiel: Schüler könnten heimlich Fotos oder Videos von Mitschülern machen und diese im Internet verbreiten.)

- Soziale Ungleichheit: Nicht alle Schüler verfügen über ein modernes Smartphone, was zu sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung führen kann.

Die Gewichtung der Argumente spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Starke Argumente sollten an den Anfang oder das Ende des Hauptteils gestellt werden, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Schwächere Argumente können dazwischen platziert werden.

Schluss: Fazit und Ausblick

Der Schluss fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Erörterung zusammen und zieht ein Fazit. Hier kann die eigene Meinung noch einmal deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Schluss nicht einfach eine Wiederholung der Einleitung oder des Hauptteils ist. Stattdessen sollte er einen Ausblick geben oder eine Lösung vorschlagen. Der Schluss sollte den Leser zum Nachdenken anregen und einen positiven Eindruck hinterlassen.

Beispiel: "Die Erörterung der Vor- und Nachteile der Handy-Nutzung an Realschulen zeigt, dass es keine einfache Antwort auf diese Frage gibt. Während Handys einerseits die Medienkompetenz fördern und die Kommunikation erleichtern können, bergen sie andererseits das Risiko der Ablenkung und des Cybermobbings. Eine mögliche Lösung könnte eine differenzierte Regelung sein, die die Handy-Nutzung in bestimmten Bereichen der Schule erlaubt und in anderen Bereichen untersagt. Wichtig ist, dass die Regeln von allen Beteiligten akzeptiert und eingehalten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass Handys im Schulalltag eine sinnvolle Ergänzung darstellen und nicht den Lernprozess beeinträchtigen."

Sprachliche Gestaltung: Klarheit und Präzision

Eine gute Erörterung zeichnet sich nicht nur durch einen klaren Aufbau und fundierte Argumente aus, sondern auch durch eine präzise und verständliche Sprache. Vermeiden Sie umgangssprachliche Ausdrücke und lange, verschachtelte Sätze. Achten Sie auf eine korrekte Grammatik und Rechtschreibung. Verwenden Sie Fachbegriffe nur dann, wenn Sie sie auch erklären können. Variieren Sie Ihren Wortschatz, um Wiederholungen zu vermeiden. Verwenden Sie Konjunktionen wie "einerseits", "andererseits", "jedoch", "dennoch", "trotzdem", "weil", "daher", "deshalb", um Ihre Argumente logisch zu verknüpfen.

Tipps zur sprachlichen Gestaltung:

- Verwenden Sie kurze, prägnante Sätze.

- Vermeiden Sie Passivkonstruktionen.

- Verwenden Sie aktive Verben.

- Variieren Sie Ihren Satzbau.

- Achten Sie auf eine abwechslungsreiche Wortwahl.

Übung macht den Meister: Vom Verstehen zum Anwenden

Wie bei jeder Fähigkeit gilt auch bei der Erörterung: Übung macht den Meister. Lesen Sie verschiedene Erörterungen zu unterschiedlichen Themen, um ein Gefühl für den Aufbau und die Argumentationsweise zu bekommen. Versuchen Sie, selbst Erörterungen zu schreiben und diese von Lehrern oder Mitschülern bewerten zu lassen. Nutzen Sie das Feedback, um sich zu verbessern. Je mehr Sie üben, desto sicherer werden Sie im Umgang mit der Erörterung. Und desto leichter wird es Ihnen fallen, auch schwierige Themen überzeugend zu bearbeiten.

Die Suche nach einer perfekten "Musterlösung" ist verständlich, aber letztendlich führt nur das aktive Auseinandersetzen mit dem Thema und das Üben der argumentativen Techniken zum Erfolg. Betrachten Sie die Erörterung als eine Chance, Ihre Meinung zu formulieren und zu verteidigen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen und Ihren Horizont zu erweitern. Dann wird die Erörterung nicht mehr als lästige Pflicht, sondern als wertvolle Übung für das Leben.

Merke: Die Erörterung ist kein Hexenwerk. Mit einem klaren Aufbau, fundierten Argumenten und einer präzisen Sprache kann jeder Schüler eine überzeugende Erörterung schreiben.