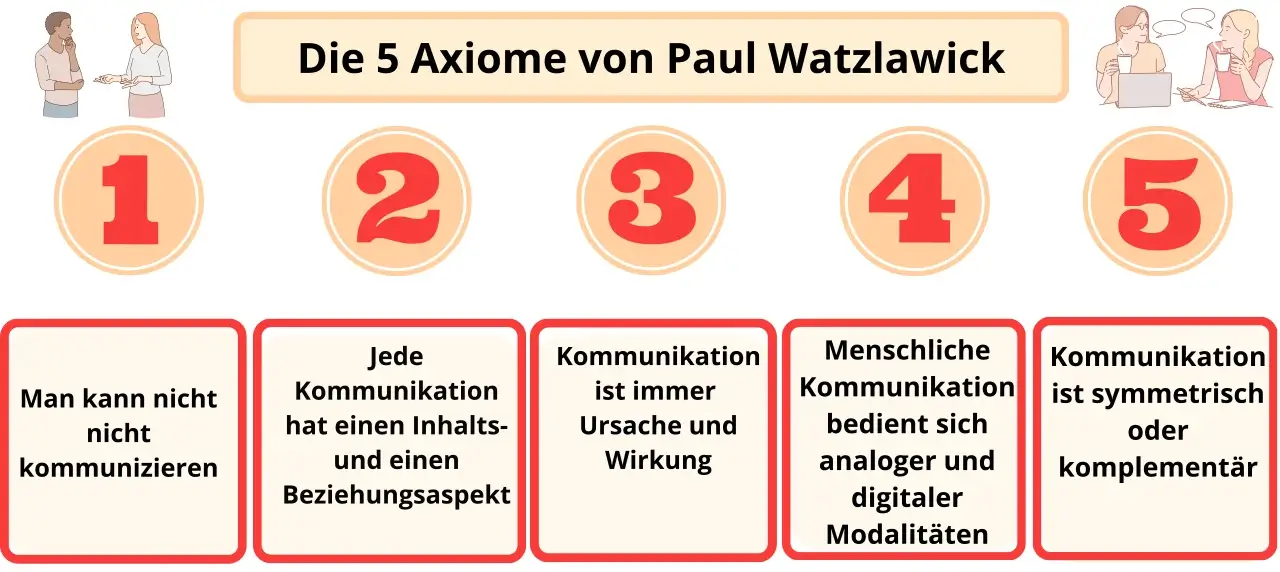

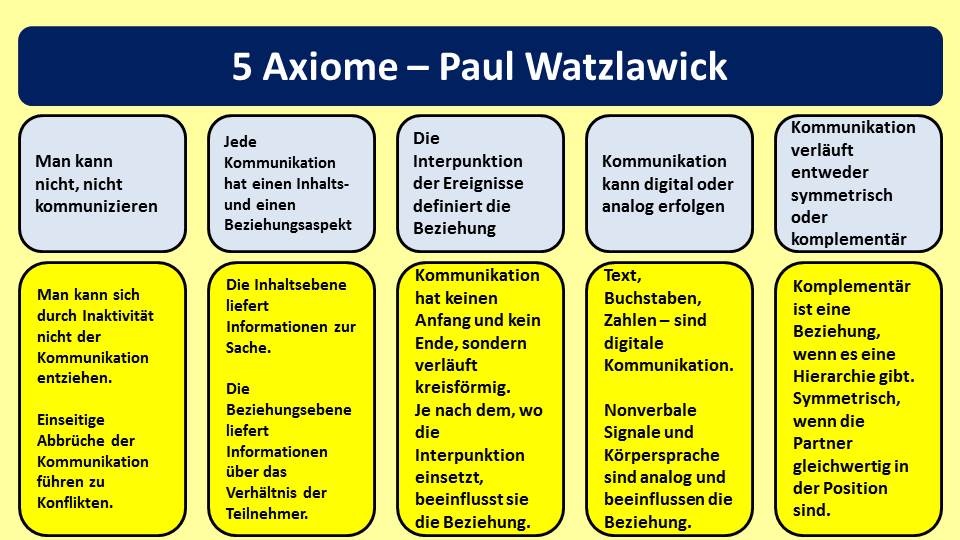

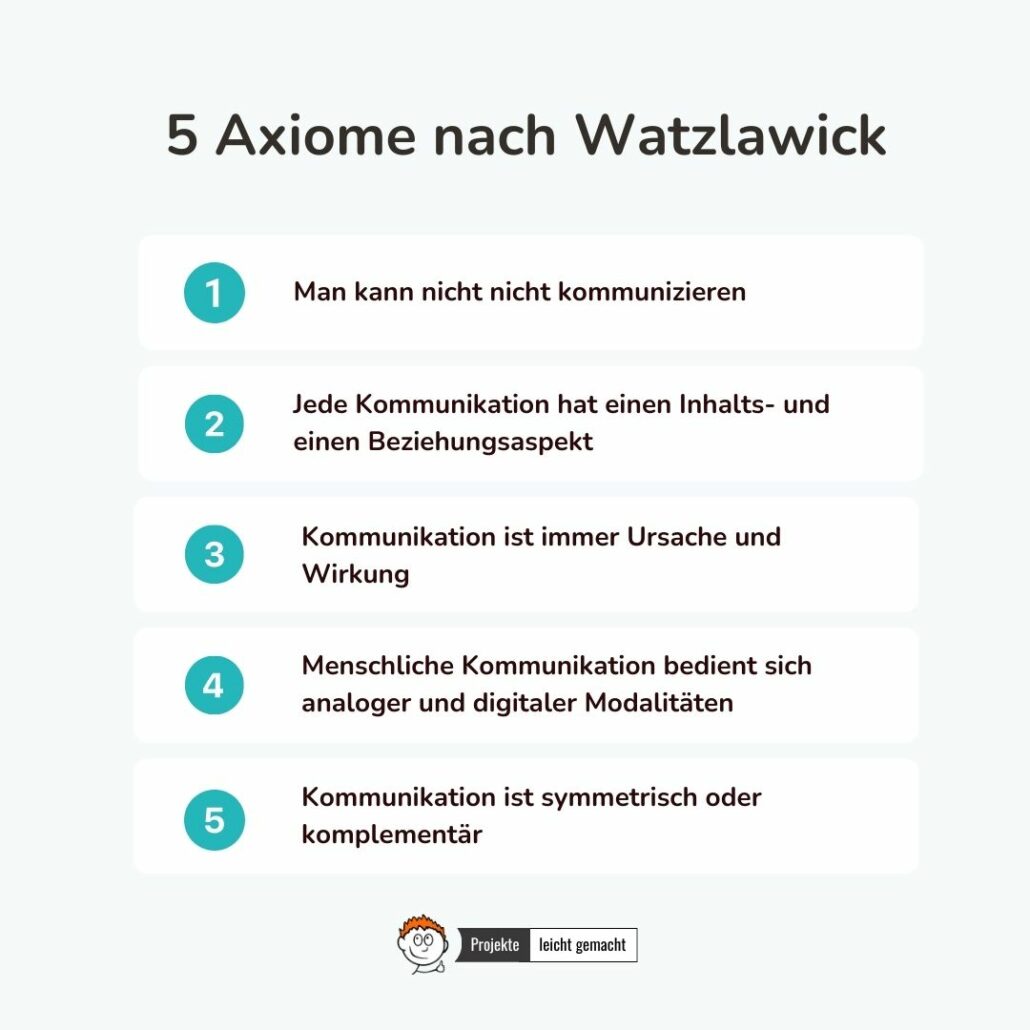

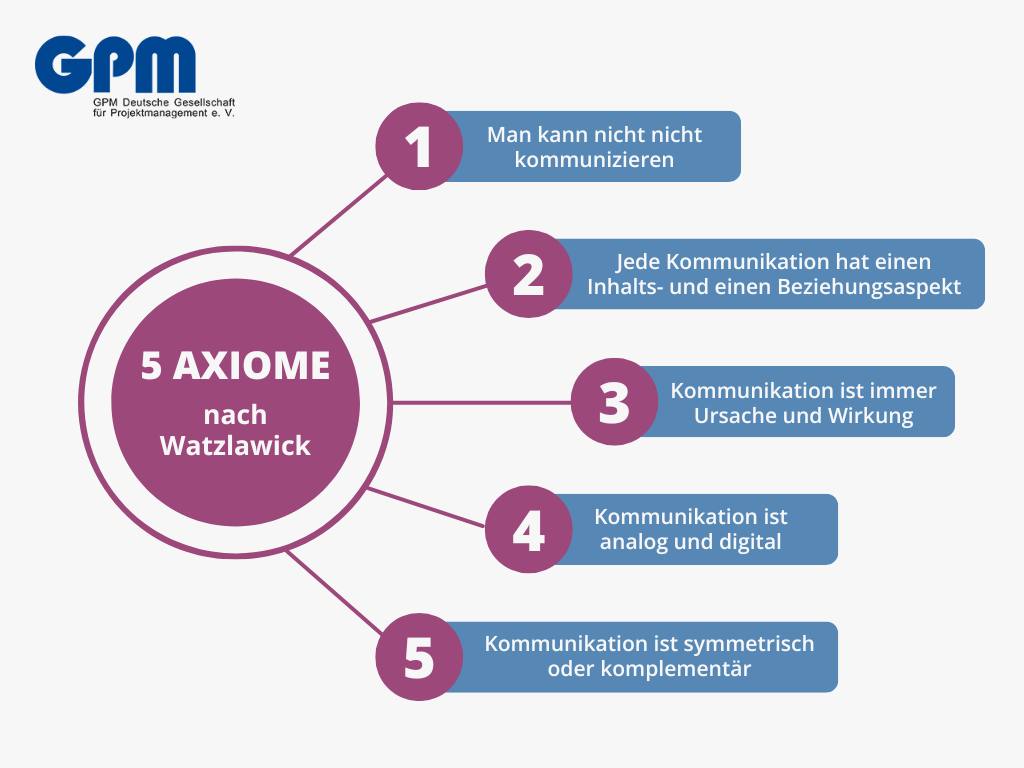

Fünf Axiome Der Kommunikation Nach Watzlawick

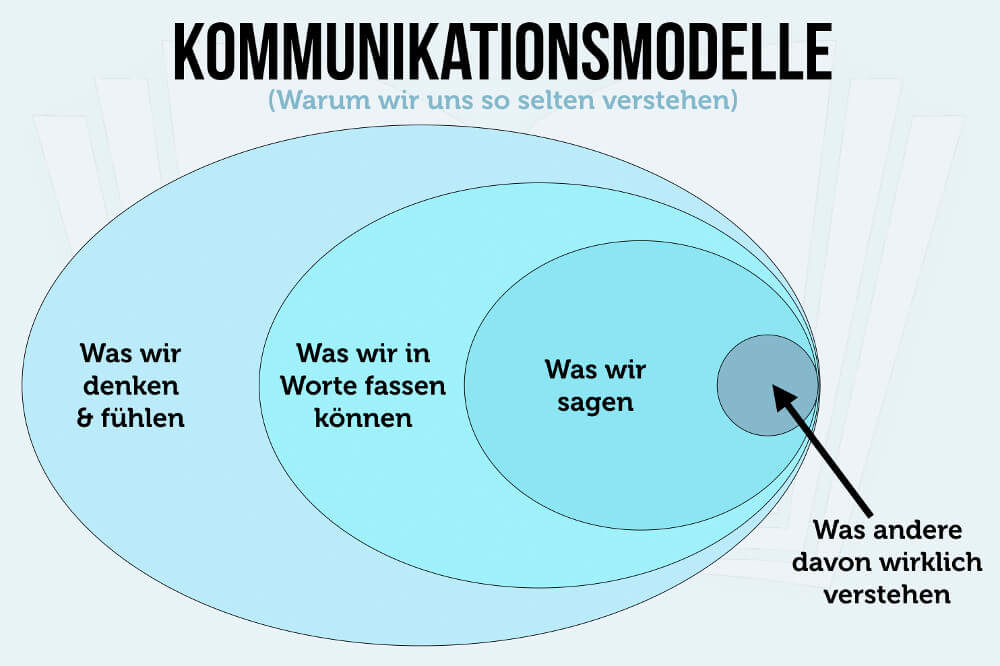

Die Kommunikation, ein Feld von schier unendlicher Komplexität, ist das Fundament menschlicher Interaktion. Sie bestimmt unsere Beziehungen, formt unsere Gesellschaft und prägt unsere individuelle Realität. Paul Watzlawick, ein österreichisch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut und Soziologe, hat mit seinem Team am Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien, bahnbrechende Arbeit geleistet, um die Natur der Kommunikation zu entschlüsseln. Seine fünf Axiome der Kommunikation, veröffentlicht im Jahr 1967 in dem Werk "Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien", bieten einen Rahmen für das Verständnis der grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, die unseren Austausch prägen. Diese Axiome sind nicht nur theoretische Konstrukte, sondern vielmehr Beobachtungen des menschlichen Verhaltens, die uns helfen, Kommunikationsmuster zu erkennen, Missverständnisse zu vermeiden und effektiver zu interagieren.

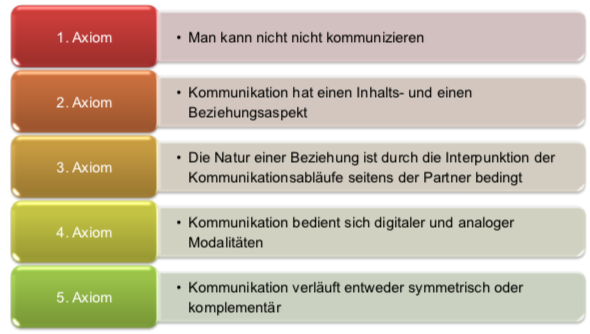

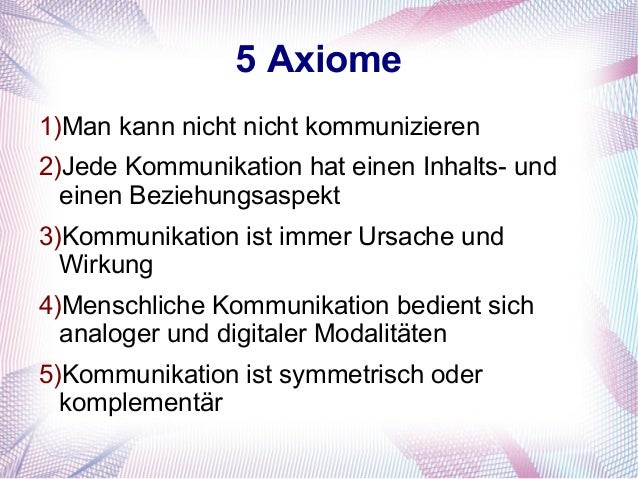

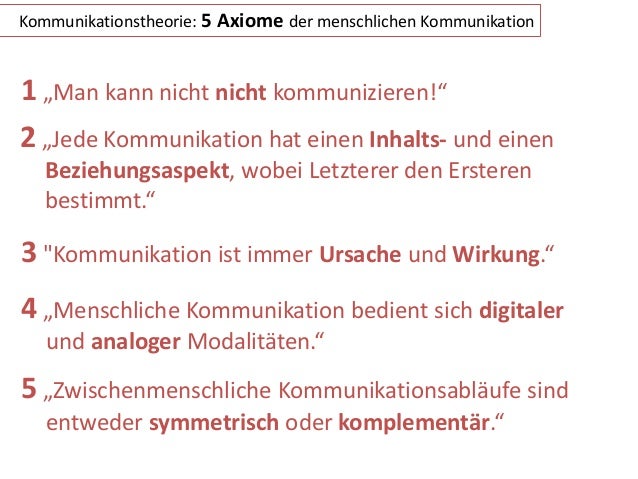

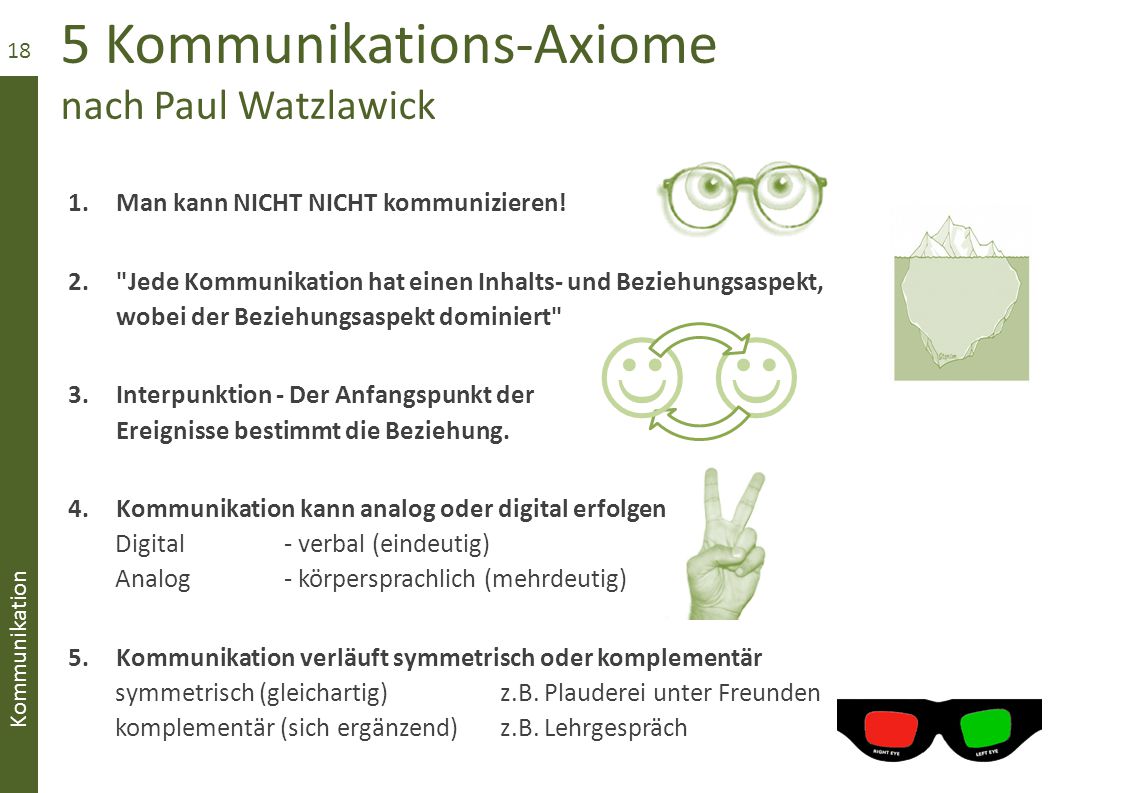

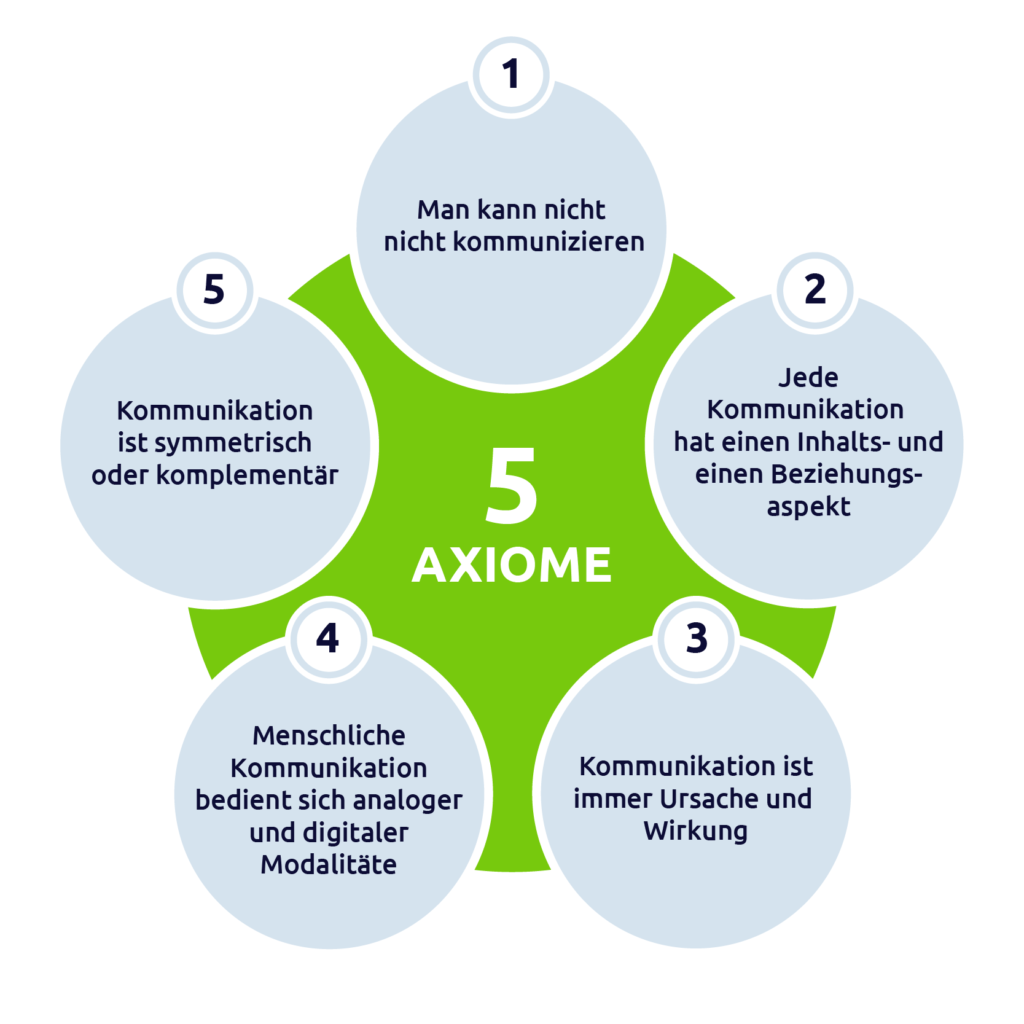

Das Erste Axiom: Man kann nicht nicht kommunizieren

Dieses erste Axiom ist wohl das bekannteste und zugleich das tiefgreifendste. Es besagt, dass jede Verhaltensweise in einer interaktiven Situation eine Mitteilung darstellt. Selbst Schweigen, Ignorieren oder das Wegsehen sind Formen der Kommunikation. Wir senden ständig Signale aus, bewusst oder unbewusst, und diese Signale werden von anderen interpretiert. Eine Ausstellung, die dieses Axiom veranschaulicht, könnte verschiedene Szenarien darstellen: Eine Person, die in einer Gruppe schweigt, eine Person, die abgewendet in einem Raum sitzt, oder eine Person, die durch ihre Körpersprache Desinteresse signalisiert. Besucher könnten aufgefordert werden, die Botschaften zu interpretieren, die durch diese Verhaltensweisen vermittelt werden, und die Auswirkungen dieser Botschaften auf die Interaktion zu diskutieren. Eine interaktive Installation könnte es den Besuchern ermöglichen, nonverbale Signale zu generieren und die Reaktionen anderer zu beobachten, um so die allgegenwärtige Natur der Kommunikation zu erfahren. "Man kann nicht nicht kommunizieren" ist ein Aufruf zur Achtsamkeit, der uns bewusst macht, dass wir ständig Einfluss auf unsere Umwelt nehmen, ob wir es wollen oder nicht.

Das Zweite Axiom: Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt

Dieses Axiom betont die duale Natur der Kommunikation. Der Inhaltsaspekt bezieht sich auf die reine Information, die ausgetauscht wird. Der Beziehungsaspekt hingegen drückt aus, wie der Sender die Beziehung zum Empfänger sieht und wie er von ihm gesehen werden möchte. Oftmals ist der Beziehungsaspekt subtiler und wird nonverbal vermittelt. Missverständnisse entstehen häufig, wenn der Inhalts- und Beziehungsaspekt nicht übereinstimmen oder unterschiedlich interpretiert werden. Eine Ausstellung könnte Beispiele für Gespräche zeigen, in denen der Beziehungsaspekt durch Tonfall, Körpersprache oder die Wortwahl des Senders beeinflusst wird. Beispielsweise könnte eine Aussage wie "Räum dein Zimmer auf!" entweder als Aufforderung oder als Befehl interpretiert werden, je nachdem, wie sie ausgesprochen wird und welche Beziehung zwischen den Beteiligten besteht. Besucher könnten aufgefordert werden, die subtilen Hinweise zu erkennen, die den Beziehungsaspekt einer Kommunikation prägen, und die Auswirkungen dieser Hinweise auf die Interaktion zu analysieren. Eine weitere Möglichkeit wäre die Darstellung von Rollenspielen, in denen Besucher verschiedene Beziehungsaspekte in ihre Kommunikation einbringen und die Reaktionen der anderen beobachten.

Das Dritte Axiom: Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung

Dieses Axiom beschreibt die zirkuläre Natur der Kommunikation. Jede Aktion ist gleichzeitig Reaktion auf eine vorhergehende Aktion und Ursache für eine nachfolgende Aktion. Es gibt keinen eindeutigen Anfang und kein eindeutiges Ende in einem Kommunikationsprozess. Stattdessen ist es ein kontinuierlicher Kreislauf von Ursache und Wirkung. Dieses Axiom betont die Schwierigkeit, Schuld zuzuweisen oder zu sagen, wer "angefangen" hat. Eine Ausstellung, die dieses Axiom verdeutlicht, könnte ein System darstellen, in dem Aktionen und Reaktionen visuell miteinander verbunden sind. Beispielsweise könnte ein interaktives Display den Besuchern ermöglichen, eine Aktion auszulösen und dann zu beobachten, wie diese Aktion eine Kettenreaktion von weiteren Aktionen auslöst. Dies würde die dynamische und wechselseitige Natur der Kommunikation verdeutlichen. Ein weiteres Beispiel wäre die Darstellung von Konfliktsituationen, in denen die Beteiligten in einem Teufelskreis von gegenseitigen Vorwürfen gefangen sind. Besucher könnten aufgefordert werden, zu analysieren, wie die Kommunikation in diesen Situationen eskaliert und wie der Kreislauf durchbrochen werden könnte. Das Verständnis dieses Axioms hilft uns, Verantwortung für unseren Beitrag zur Kommunikation zu übernehmen und nach konstruktiveren Wegen der Interaktion zu suchen.

Das Vierte Axiom: Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten

Dieses Axiom unterscheidet zwischen digitaler und analoger Kommunikation. Digitale Kommunikation ist sprachlich und verwendet arbiträre Symbole, um Informationen zu vermitteln. Analoge Kommunikation ist nonverbal und basiert auf Ähnlichkeiten oder Metaphern. Sie umfasst Körpersprache, Tonfall, Mimik und Gestik. Während die digitale Kommunikation sich gut eignet, um komplexe Informationen zu vermitteln, ist die analoge Kommunikation oft aussagekräftiger, wenn es um die Vermittlung von Emotionen und Beziehungsaspekten geht. Eine Ausstellung könnte die Unterschiede zwischen digitaler und analoger Kommunikation anhand von Beispielen veranschaulichen. Beispielsweise könnte ein Textnachricht (digital) mit einem persönlichen Gespräch (analog) verglichen werden. Besucher könnten aufgefordert werden, die Stärken und Schwächen beider Modalitäten zu analysieren und zu überlegen, wann welche Modalität am effektivsten eingesetzt werden kann. Eine interaktive Installation könnte es den Besuchern ermöglichen, Nachrichten sowohl digital als auch analog zu vermitteln und die unterschiedlichen Auswirkungen auf den Empfänger zu beobachten. Die Kombination beider Modalitäten ist oft am effektivsten, um eine klare und vollständige Botschaft zu vermitteln.

Das Fünfte Axiom: Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär

Dieses Axiom beschreibt die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern. In einer symmetrischen Beziehung bemühen sich die Partner um Gleichheit und minimieren Unterschiede. Sie verhalten sich ähnlich und spiegeln sich gegenseitig. In einer komplementären Beziehung ergänzen sich die Partner, wobei einer eine übergeordnete und der andere eine untergeordnete Position einnimmt. Diese Positionen können auf Autorität, Wissen oder anderen Faktoren basieren. Eine Ausstellung könnte Beispiele für symmetrische und komplementäre Beziehungen darstellen. Beispielsweise könnte ein Gespräch zwischen zwei gleichberechtigten Kollegen (symmetrisch) mit einem Gespräch zwischen einem Vorgesetzten und einem Mitarbeiter (komplementär) verglichen werden. Besucher könnten aufgefordert werden, die Dynamik in verschiedenen Beziehungen zu analysieren und zu überlegen, wie diese Dynamik die Kommunikation beeinflusst. Eine interaktive Installation könnte es den Besuchern ermöglichen, verschiedene Rollen in einer Beziehung einzunehmen und die Auswirkungen auf die Kommunikation zu erleben. Es ist wichtig zu betonen, dass weder symmetrische noch komplementäre Beziehungen per se "besser" sind. Die Angemessenheit der Beziehungsform hängt von der Situation und den Bedürfnissen der Beteiligten ab. Allerdings kann es zu Problemen kommen, wenn die Beteiligten unterschiedliche Erwartungen an die Beziehungsform haben oder wenn eine Beziehung zu starr ist und sich nicht an veränderte Umstände anpassen kann. Das Verständnis dieses Axioms hilft uns, unsere Beziehungen bewusster zu gestalten und flexibler auf die Bedürfnisse unserer Kommunikationspartner einzugehen. Watzlawicks Axiome sind ein wertvolles Werkzeug für jeden, der die Komplexität menschlicher Interaktion verstehen und seine Kommunikationsfähigkeiten verbessern möchte. Eine Ausstellung, die diese Axiome auf anschauliche und interaktive Weise präsentiert, kann einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Kommunikationskompetenz leisten.