Gedichtanalyse Besuch Vom Lande Erich Kästner

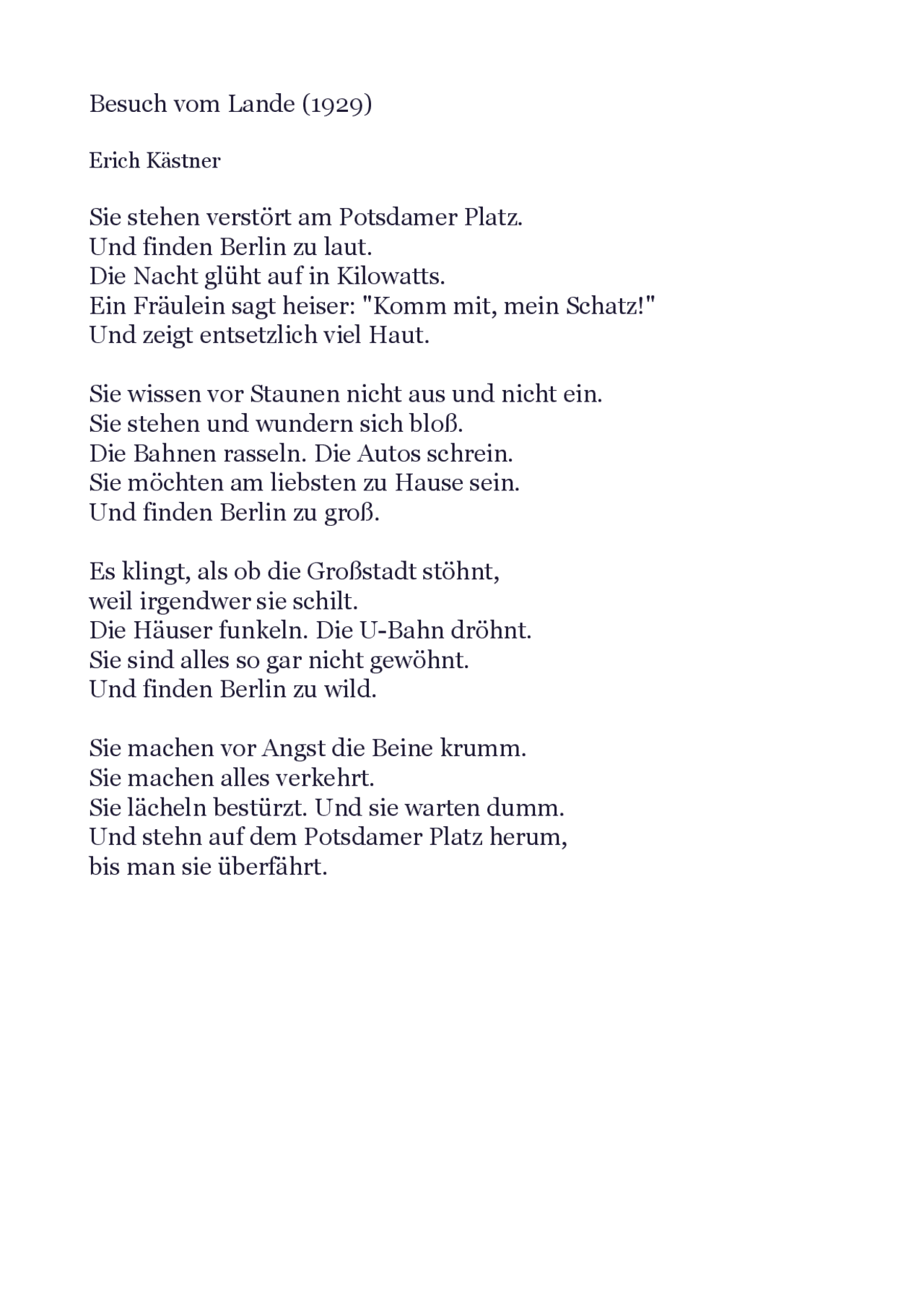

Erich Kästners Gedicht "Besuch vom Lande" (1930) ist weit mehr als eine einfache Beschreibung eines Besuchs. Es ist eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Kontrast zwischen Stadt und Land, mit Entfremdung und oberflächlicher Gastfreundschaft. Eine detaillierte Analyse des Gedichts kann uns wertvolle Einblicke in Kästners Gesellschaftskritik und seine Beobachtungen der zwischenmenschlichen Beziehungen im Deutschland der Weimarer Republik bieten.

Die Ausstellung der Gegensätze: Inhalt und Form

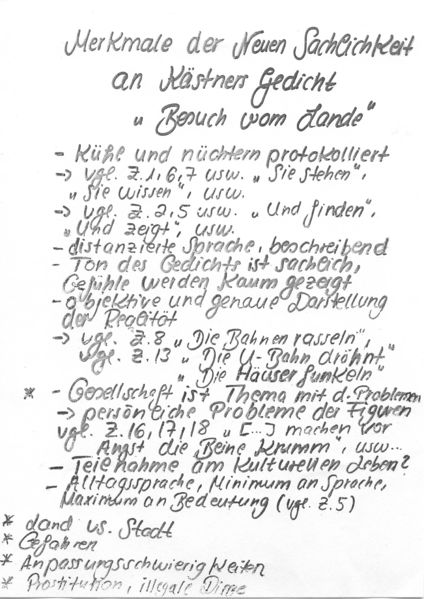

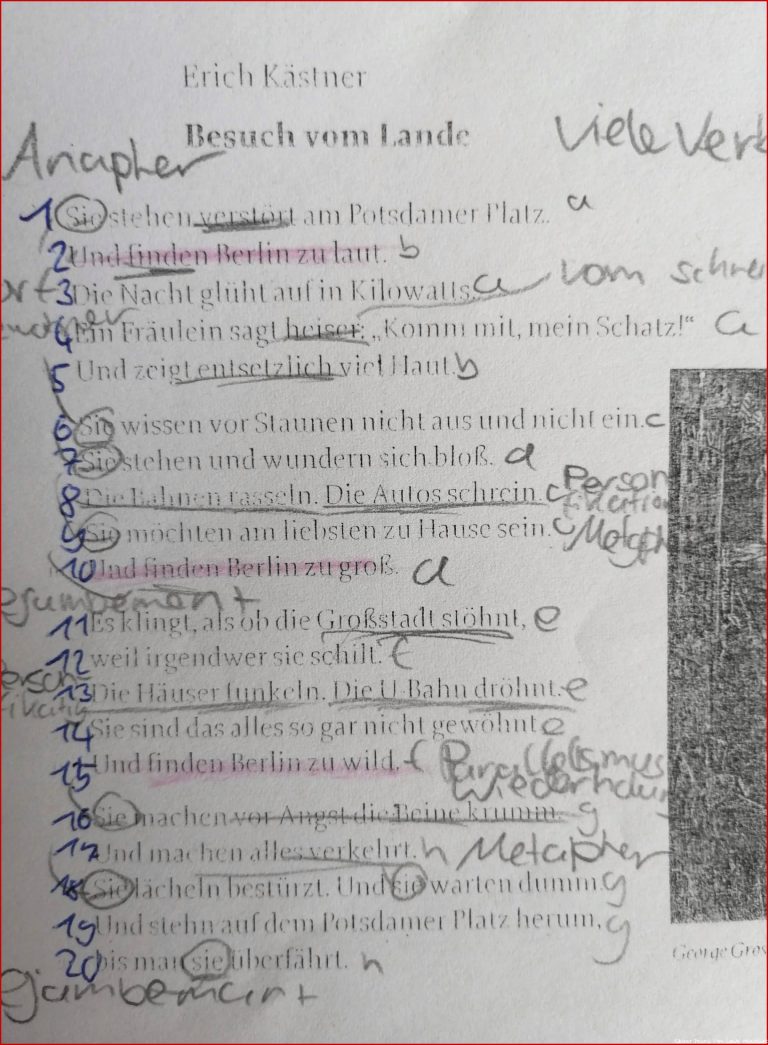

Das Gedicht entwirft eine Szene, in der ein Landbewohner eine Familie in der Stadt besucht. Schon die formale Gestaltung des Gedichts unterstützt die dargestellten Gegensätze. Die klare, fast nüchterne Sprache, gepaart mit dem regelmäßigen Reimschema, kontrastiert mit der beschriebenen Unruhe und Hektik des Stadtlebens. Kästner verwendet bewusst einfache Wortwahl, um die vermeintliche Naivität des Landbewohners zu unterstreichen, während er gleichzeitig subtil die Selbstgefälligkeit der städtischen Familie entlarvt.

Die erste Strophe etabliert die Ausgangssituation. Wir erfahren von dem Besuch eines Verwandten aus der Provinz. Die Beschreibung ist knapp, fast distanziert. Der Fokus liegt nicht auf der Person des Besuchers, sondern auf dem Umstand seines Besuchs. Die folgenden Strophen schildern die Interaktion zwischen dem Landbewohner und der Stadtfamilie. Der Besucher wird als Fremdkörper in der modernen, schnelllebigen Welt dargestellt. Er versteht die Gespräche nicht, fühlt sich unwohl und wird letztendlich zum Objekt der Belustigung.

Ein Schlüsselmotiv des Gedichts ist die Kommunikationslosigkeit. Die Gespräche zwischen dem Landbewohner und der Familie sind oberflächlich und inhaltsleer. Es fehlt an echtem Interesse und Verständnis. Die Familie ist mehr damit beschäftigt, ihre eigene Welt zu präsentieren, als sich auf den Besuch einzulassen. Diese fehlende Kommunikation spiegelt die Entfremdung wider, die Kästner in der modernen Gesellschaft beobachtete. Die Stadtmenschen sind in ihrer eigenen Welt gefangen und unfähig, eine echte Verbindung zu anderen Menschen, insbesondere zu denen, die aus einer anderen Lebenswelt stammen, herzustellen.

Exponate der Entfremdung: Sprachliche und stilistische Mittel

Kästner bedient sich verschiedener sprachlicher und stilistischer Mittel, um die Entfremdung und Oberflächlichkeit darzustellen. Die Verwendung von Ironie ist besonders auffällig. Beispielsweise wird die Gastfreundschaft der Familie immer wieder betont, doch gleichzeitig wird deutlich, dass diese Gastfreundschaft rein formaler Natur ist. Der Landbewohner wird zwar bewirtet, aber nicht wirklich willkommen geheißen.

Die Wiederholung bestimmter Phrasen und Motive verstärkt den Eindruck der Oberflächlichkeit. Die ständigen Bemühungen der Familie, sich zu unterhalten und beschäftigt zu geben, wirken gezwungen und unnatürlich. Diese Wiederholungen unterstreichen die Leere und die fehlende Substanz der Interaktion.

Auch die Metaphern und Vergleiche tragen zur Darstellung der Gegensätze bei. Das Land wird oft mit Ruhe und Natürlichkeit assoziiert, während die Stadt für Hektik und Künstlichkeit steht. Diese Gegenüberstellung verdeutlicht die unterschiedlichen Lebenswelten und die Schwierigkeiten der Verständigung.

Er saß verlegen auf dem Sofa, Und sprach kein Wort. Er schwieg und aß die Pralinés, Die man ihm bot.

Diese Zeilen verdeutlichen die Hilflosigkeit des Landbewohners. Er fühlt sich unwohl und ist nicht in der Lage, an den Gesprächen teilzunehmen. Das einzige, was er tut, ist, die angebotenen Pralinés zu essen, ein Symbol für die oberflächliche Gastfreundschaft der Familie.

Der pädagogische Wert: Gesellschaftskritik und Empathie

Die Analyse von "Besuch vom Lande" bietet einen hohen pädagogischen Wert. Das Gedicht regt zur Reflexion über die eigene Rolle in der Gesellschaft an. Es fordert uns heraus, unsere eigenen Vorurteile und Stereotypen zu hinterfragen und uns in die Lage anderer Menschen hineinzuversetzen.

Das Gedicht kann im Unterricht dazu verwendet werden, die Themen Gesellschaftskritik, Entfremdung, Kommunikation und Toleranz zu behandeln. Es bietet eine gute Grundlage für Diskussionen über die Unterschiede zwischen Stadt und Land, über die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen und über die Notwendigkeit, anderen Menschen mit Respekt und Empathie zu begegnen.

Darüber hinaus kann das Gedicht dazu anregen, sich mit der Zeitgeschichte auseinanderzusetzen. Kästner lebte und schrieb in der Weimarer Republik, einer Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche und politischer Spannungen. Seine Gedichte sind oft ein Spiegelbild dieser Zeit und bieten uns einen Einblick in die Sorgen und Nöte der Menschen. Die Auseinandersetzung mit dem historischen Kontext kann das Verständnis des Gedichts vertiefen und seine Relevanz für die Gegenwart verdeutlichen.

Die Auseinandersetzung mit dem Gedicht fördert die literarische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler. Sie lernen, Gedichte zu analysieren, sprachliche und stilistische Mittel zu erkennen und ihre Wirkung zu interpretieren. Sie entwickeln ein tieferes Verständnis für die Sprache und ihre Ausdrucksmöglichkeiten. Durch die Analyse von "Besuch vom Lande" können Schülerinnen und Schüler wichtige Fähigkeiten erwerben, die ihnen in anderen Bereichen des Lebens zugutekommen.

Das Vermächtnis der Provinz: Die bleibende Relevanz

"Besuch vom Lande" ist auch heute noch ein relevantes Gedicht. Die Themen Entfremdung, Oberflächlichkeit und Kommunikationslosigkeit sind in der modernen Gesellschaft präsenter denn je. Die zunehmende Digitalisierung und die Schnelllebigkeit des Alltags können dazu führen, dass Menschen sich voneinander entfremden und echte Beziehungen vernachlässigen. Kästners Gedicht erinnert uns daran, wie wichtig es ist, aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören und echte Verbindungen zu knüpfen.

Das Besuchserlebnis: Interaktive Analyse und Reflexion

Um das Gedicht "Besuch vom Lande" für Besucher zugänglich und erlebbar zu machen, könnte man verschiedene interaktive Elemente in eine Ausstellung integrieren. Eine Möglichkeit wäre eine Audio-Installation, in der das Gedicht von verschiedenen Sprechern vorgetragen wird. Unterschiedliche Interpretationen und Betonungen könnten die Vielschichtigkeit des Gedichts verdeutlichen.

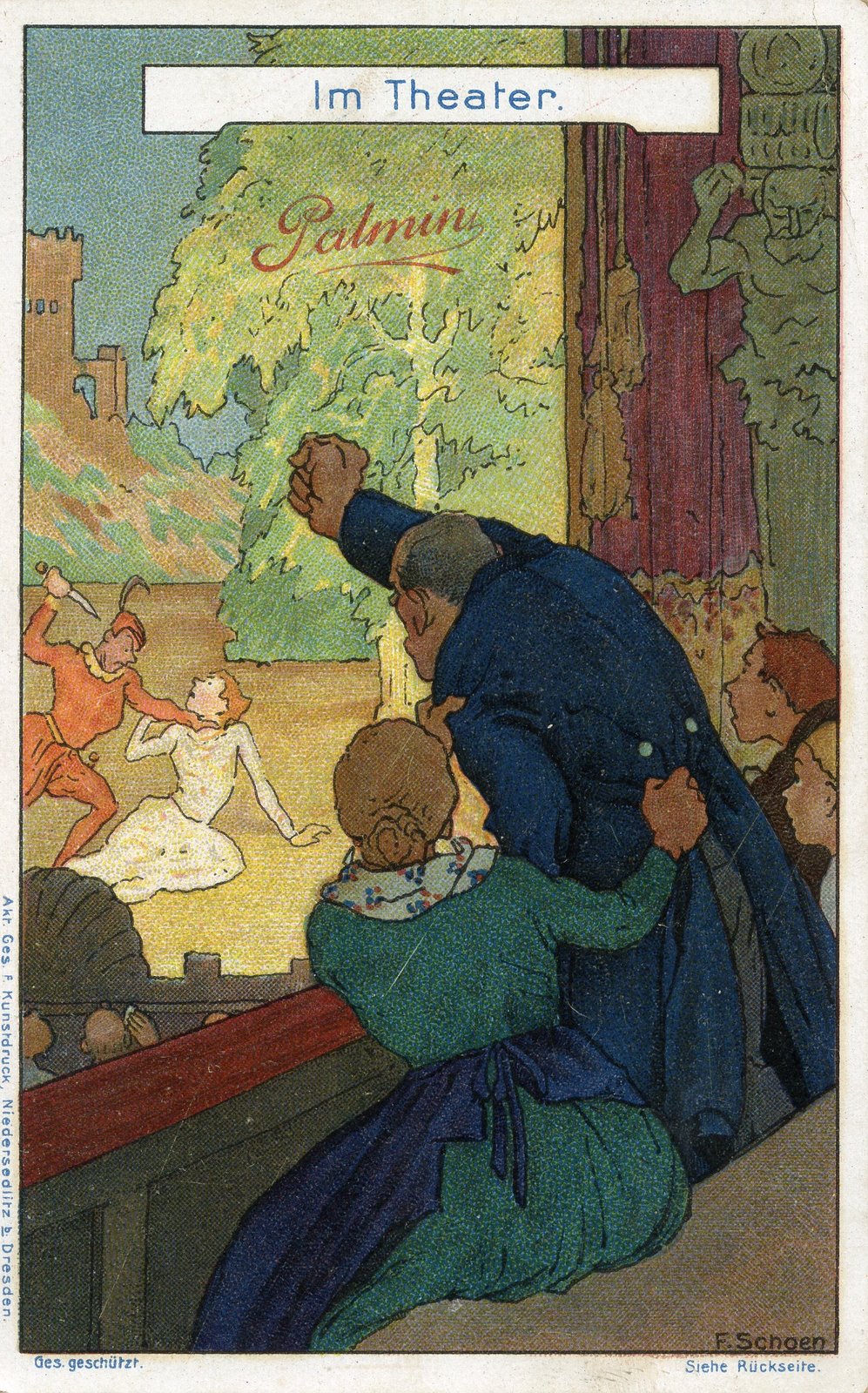

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Video-Installation, in der Szenen aus dem Gedicht dargestellt werden. Schauspieler könnten die Interaktion zwischen dem Landbewohner und der Stadtfamilie verkörpern und so die Entfremdung und Kommunikationslosigkeit visuell erfahrbar machen.

Eine interaktive Karte könnte die Unterschiede zwischen Stadt und Land veranschaulichen. Besucher könnten auf der Karte verschiedene Orte auswählen und Informationen über die jeweiligen Lebensbedingungen und kulturellen Besonderheiten abrufen. Eine solche Karte könnte dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und ein tieferes Verständnis für die unterschiedlichen Lebenswelten zu entwickeln.

Schließlich könnte eine Diskussionsplattform eingerichtet werden, auf der Besucher ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken zum Gedicht austauschen können. Diese Plattform könnte dazu dienen, das Gedicht in einen aktuellen Kontext zu setzen und seine Relevanz für die Gegenwart zu verdeutlichen.

Durch die Integration dieser interaktiven Elemente könnte eine Ausstellung über "Besuch vom Lande" zu einem bereichernden und nachdenklich stimmenden Erlebnis werden. Besucher könnten nicht nur das Gedicht besser verstehen, sondern auch über ihre eigene Rolle in der Gesellschaft und ihre Beziehungen zu anderen Menschen reflektieren. Die Ausstellung könnte dazu beitragen, Empathie und Toleranz zu fördern und zu einem offeneren und verständnisvolleren Umgang miteinander anzuregen.

Abschließend lässt sich sagen, dass "Besuch vom Lande" ein Gedicht von bleibender Aktualität ist. Seine Analyse bietet wertvolle Einblicke in die menschliche Natur und die Herausforderungen der modernen Gesellschaft. Eine Ausstellung, die das Gedicht auf interaktive und ansprechende Weise präsentiert, kann einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Bildung leisten und Besucher dazu anregen, über sich selbst und ihre Umwelt nachzudenken.