Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache Des Lebens

Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK), oft als "Sprache des Lebens" bezeichnet, ist weit mehr als nur eine Kommunikationsmethode. Sie ist eine Haltung, eine Philosophie, die das Verständnis und die Verbindung zwischen Menschen vertiefen möchte. Eine Ausstellung, die sich der GFK widmet, bietet daher eine einzigartige Gelegenheit, diese transformative Kraft zu erleben und zu erlernen. In diesem Artikel erkunden wir, wie eine solche Ausstellung gestaltet sein könnte, um den Besuchern nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch eine tiefere Erfahrung mit der GFK zu ermöglichen.

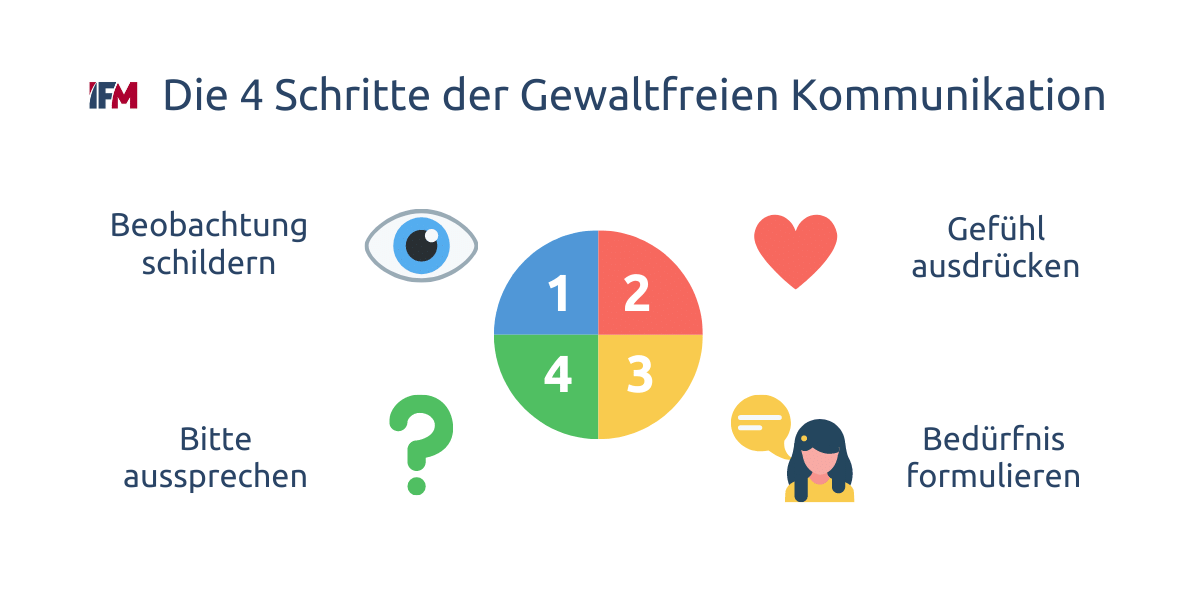

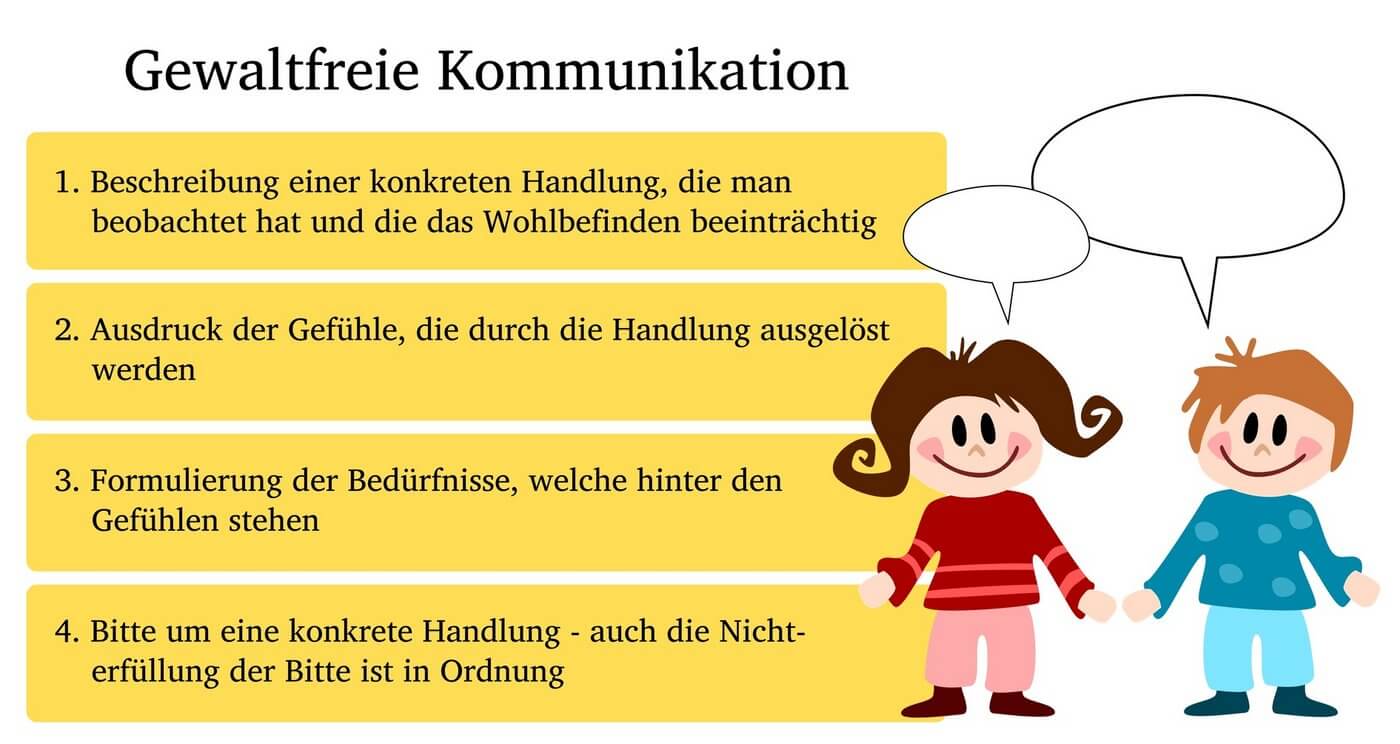

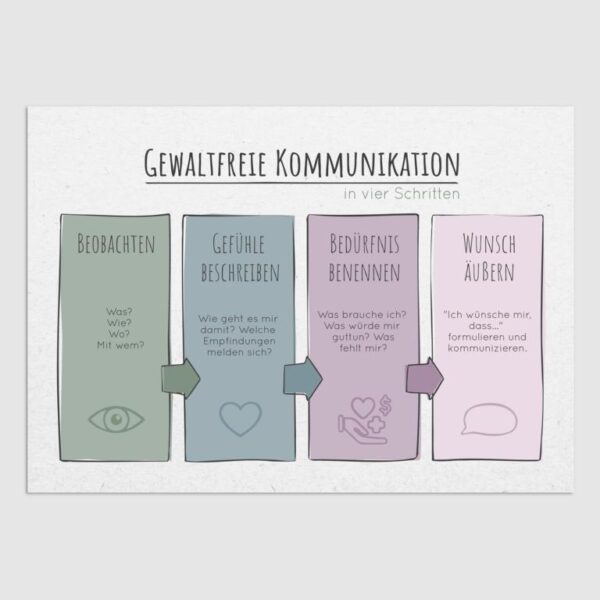

Exponate: Eine Reise durch die vier Schritte

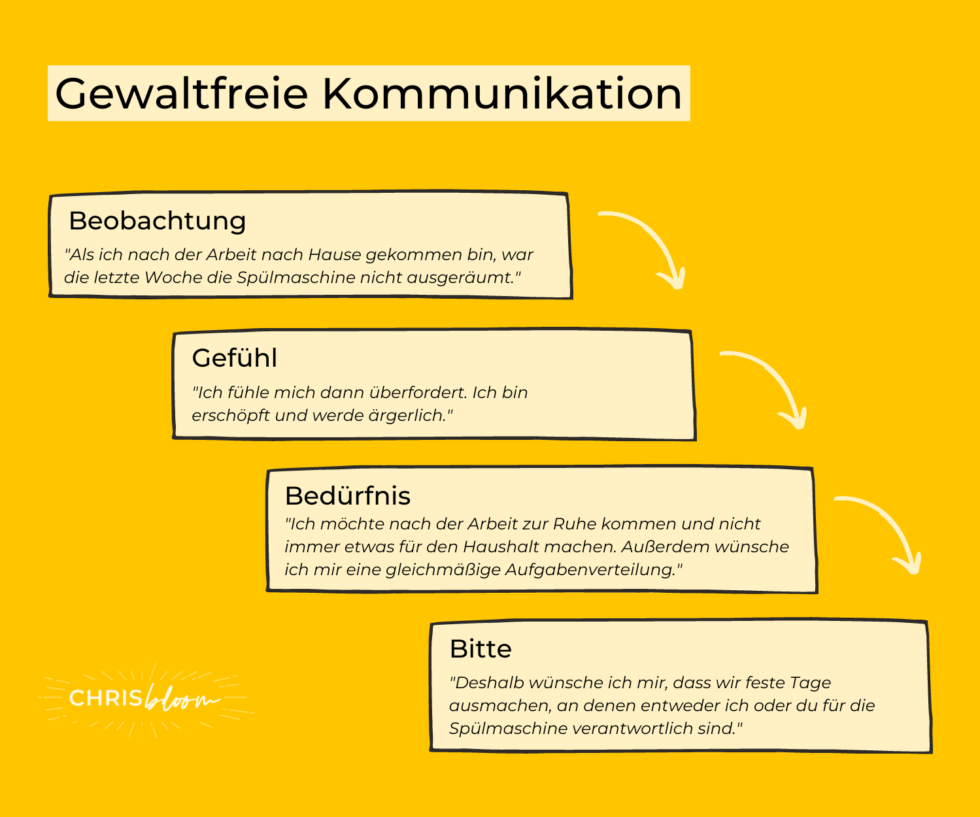

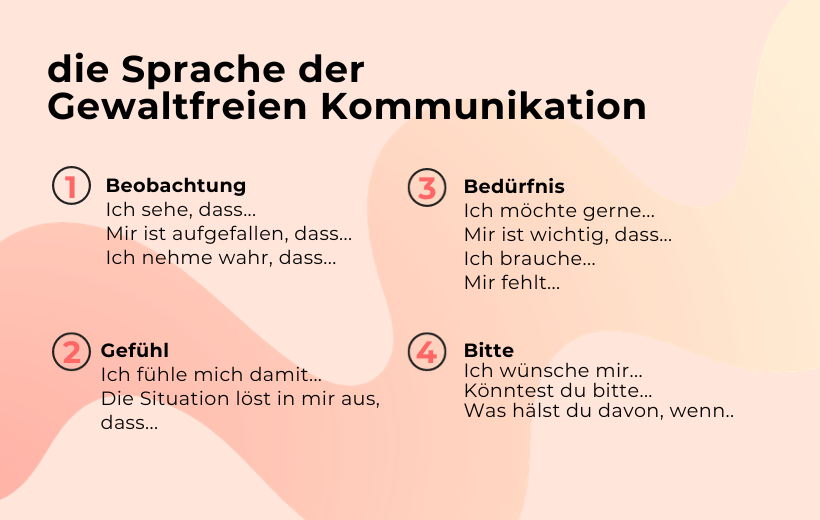

Eine Ausstellung zur Gewaltfreien Kommunikation sollte die vier zentralen Schritte der GFK auf anschauliche und interaktive Weise präsentieren. Jeder Schritt könnte eine eigene thematische Sektion erhalten, die den Besucher auf eine Reise der Selbstentdeckung und Empathie mitnimmt.

1. Beobachtung: Sehen ohne zu Bewerten

Die erste Sektion widmet sich der Beobachtung. Hier geht es darum, Ereignisse oder Handlungen wahrzunehmen, ohne sie sofort zu bewerten oder zu interpretieren. Exponate könnten interaktive Displays umfassen, bei denen Besucher aufgefordert werden, Videoszenen anzusehen und dann zwischen beschreibenden Beobachtungen und bewertenden Aussagen zu unterscheiden. Ein "Beobachtungs-Detektor" könnte entwickelt werden, der Sätze analysiert und hervorhebt, welche Teile eine Bewertung enthalten. Zitate von Marshall Rosenberg, dem Begründer der GFK, könnten an den Wänden angebracht sein, um die Bedeutung wertfreier Beobachtung zu unterstreichen: "Wenn wir Beobachtungen mit Bewertungen vermischen, verringern wir die Wahrscheinlichkeit, dass andere hören, was wir sagen." Eine Audioinstallation könnte verschiedene Szenarien darstellen, in denen Beobachtungen und Bewertungen miteinander vermischt werden, und die Besucher dazu anregen, die Unterschiede herauszuhören.

2. Gefühle: Die Tür zu unseren Bedürfnissen

Die zweite Sektion konzentriert sich auf Gefühle. Ziel ist es, die Besucher zu ermutigen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu benennen, sowie Empathie für die Gefühle anderer zu entwickeln. Ein "Gefühls-Rad" könnte eine zentrale Rolle spielen, auf dem verschiedene Gefühle dargestellt sind. Besucher könnten aufgefordert werden, Situationen zu beschreiben und dann die passenden Gefühle auf dem Rad auszuwählen. Ein interaktives Spiel könnte entwickelt werden, bei dem Besucher Gesichtsausdrücke interpretieren und die dazugehörigen Gefühle benennen müssen. Eine Wand mit Spiegeln könnte dazu dienen, die eigene Mimik zu beobachten und die Verbindung zwischen inneren Gefühlen und äußerem Ausdruck zu erkennen. Auch hier könnten Zitate von Rosenberg die Bedeutung des Fühlens hervorheben: "Gefühle sind Boten unserer Bedürfnisse." Eine "Gefühls-Bibliothek" könnte Bücher und andere Medien enthalten, die sich mit der Vielfalt menschlicher Emotionen auseinandersetzen.

3. Bedürfnisse: Die Wurzel unserer Gefühle

Die dritte Sektion erkundet die Bedürfnisse, die unseren Gefühlen zugrunde liegen. Es ist wichtig zu verstehen, dass unerfüllte Bedürfnisse zu unangenehmen Gefühlen führen können, während erfüllte Bedürfnisse zu angenehmen Gefühlen führen. Exponate könnten eine "Bedürfnis-Landkarte" umfassen, auf der verschiedene menschliche Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Autonomie, Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit dargestellt sind. Besucher könnten aufgefordert werden, Situationen zu beschreiben und dann die zugrunde liegenden Bedürfnisse zu identifizieren. Ein Quiz könnte entwickelt werden, bei dem Besucher verschiedene Bedürfnisse verschiedenen Situationen zuordnen müssen. Eine interaktive Installation könnte die Verbindung zwischen Gefühlen und Bedürfnissen visualisieren, indem sie zeigt, wie bestimmte Gefühle durch bestimmte Bedürfnisse ausgelöst werden. Rosenberg sagte: "Alle unsere Handlungen sind Versuche, unsere Bedürfnisse zu erfüllen." Eine "Bedürfnis-Werkstatt" könnte den Besuchern Werkzeuge und Techniken an die Hand geben, um ihre eigenen Bedürfnisse besser zu erkennen und zu kommunizieren.

4. Bitte: Klare und umsetzbare Wünsche

Die vierte Sektion konzentriert sich auf die Bitte, den klaren und umsetzbaren Ausdruck unserer Wünsche. Es geht darum, andere um konkrete Handlungen zu bitten, die dazu beitragen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Exponate könnten interaktive Übungen umfassen, bei denen Besucher lernen, Bitten zu formulieren, die positiv, konkret und umsetzbar sind. Ein "Bitten-Generator" könnte entwickelt werden, der Besuchern hilft, ihre Bedürfnisse in klare Bitten zu übersetzen. Ein Rollenspiel-Bereich könnte geschaffen werden, in dem Besucher verschiedene Szenarien durchspielen und lernen, Bitten auf gewaltfreie Weise zu formulieren. Ein wichtiger Aspekt ist hier die Unterscheidung zwischen Bitten und Forderungen. "Eine Bitte ist ein Wunsch, der mit Respekt und Freiheit geäußert wird; eine Forderung ist ein Wunsch, der mit Druck und Zwang verbunden ist.", so Rosenberg. Eine "Bitten-Galerie" könnte Beispiele für gut formulierte Bitten aus verschiedenen Bereichen des Lebens präsentieren.

Bildungswert: Mehr als nur Theorie

Der Bildungswert einer GFK-Ausstellung liegt nicht nur in der Vermittlung von theoretischem Wissen, sondern vor allem in der praktischen Anwendung und Erfahrung. Die Ausstellung sollte Workshops, Seminare und interaktive Übungen anbieten, die den Besuchern die Möglichkeit geben, die GFK-Prinzipien in ihrem eigenen Leben anzuwenden. Experten könnten Vorträge halten und Fragen beantworten. Es wäre sinnvoll, verschiedene Zielgruppen anzusprechen, z.B. Familien, Paare, Lehrer und Führungskräfte. Für Kinder könnten spezielle Programme entwickelt werden, die die GFK auf spielerische Weise vermitteln. Ein "GFK-Trainingszentrum" könnte Teil der Ausstellung sein, in dem zertifizierte Trainer regelmäßig Kurse und Workshops anbieten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Integration von digitalen Medien. Eine interaktive App könnte entwickelt werden, die Besucher durch die Ausstellung führt und ihnen ermöglicht, ihr Wissen zu testen und zu vertiefen. Die App könnte auch Übungen und Meditationen enthalten, die den Besuchern helfen, die GFK-Prinzipien in ihren Alltag zu integrieren. Eine Online-Plattform könnte nach dem Besuch der Ausstellung als Ressource dienen, auf der Besucher weitere Informationen, Übungen und Kontakte finden können.

Besucher-Erlebnis: Empathie und Verbindung schaffen

Das Ziel einer GFK-Ausstellung sollte es sein, ein inspirierendes und transformierendes Besuchererlebnis zu schaffen. Die Atmosphäre sollte warm, einladend und sicher sein. Die Gestaltung der Räume sollte die Prinzipien der GFK widerspiegeln: Offenheit, Ehrlichkeit und Empathie. Es ist wichtig, dass sich die Besucher wohlfühlen und ermutigt werden, ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken.

Ein "Raum der Stille" könnte eingerichtet werden, in dem Besucher zur Ruhe kommen und über ihre Erfahrungen nachdenken können. In diesem Raum könnten inspirierende Zitate und Bilder angebracht sein, die die Prinzipien der GFK veranschaulichen. Ein "Raum der Begegnung" könnte geschaffen werden, in dem Besucher sich austauschen und ihre Erfahrungen teilen können. Hier könnten Gesprächskreise und Gruppenaktivitäten stattfinden, die die Verbindung und das gegenseitige Verständnis fördern.

Es ist auch wichtig, die Ausstellung barrierefrei zu gestalten, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Die Exponate sollten klar und verständlich sein, und es sollten verschiedene Sprachen angeboten werden. Das Personal sollte geschult sein, um auf die Bedürfnisse der Besucher einzugehen und ihnen bei Fragen zu helfen. Eine "GFK-Botschafter-Team" könnte gebildet werden, das aus Freiwilligen besteht, die die GFK-Prinzipien verkörpern und die Besucher unterstützen.

Letztendlich sollte eine Ausstellung zur Gewaltfreien Kommunikation nicht nur informieren, sondern auch inspirieren und ermutigen. Sie sollte den Besuchern die Möglichkeit geben, die transformative Kraft der GFK zu erleben und die Werkzeuge zu erlernen, um ihr Leben und ihre Beziehungen auf eine neue Weise zu gestalten. Die "Sprache des Lebens" kann so zu einem lebendigen und erfahrbaren Teil des eigenen Selbst werden.