Gewaltfreie Kommunikation Nach Rosenberg Buch

Marshall B. Rosenbergs Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens ist weit mehr als nur ein Ratgeber zur Konfliktlösung. Es ist eine tiefgreifende Philosophie, ein Werkzeug zur Selbstentdeckung und eine Anleitung für ein empathisches Miteinander. Während das Buch selbst bereits einen immensen Wert besitzt, kann die Auseinandersetzung mit den darin präsentierten Konzepten in einem interaktiven, erlebbaren Rahmen eine noch tiefere Wirkung entfalten. Stellen wir uns vor, eine Ausstellung oder ein Lernzentrum, das Rosenbergs Ansatz in greifbare Erfahrungen übersetzt. Wie könnte ein solcher Ort aussehen und welche pädagogischen Strategien würden genutzt, um die Essenz der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) zu vermitteln?

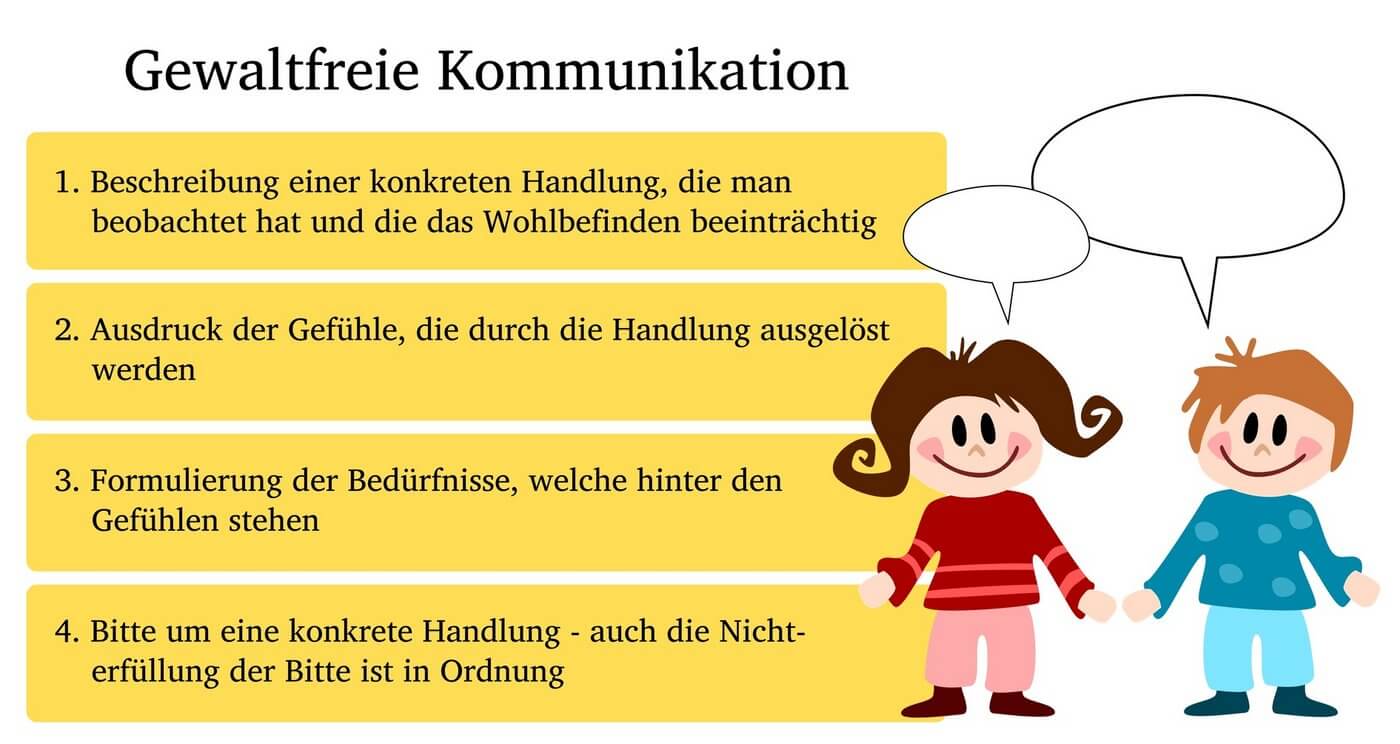

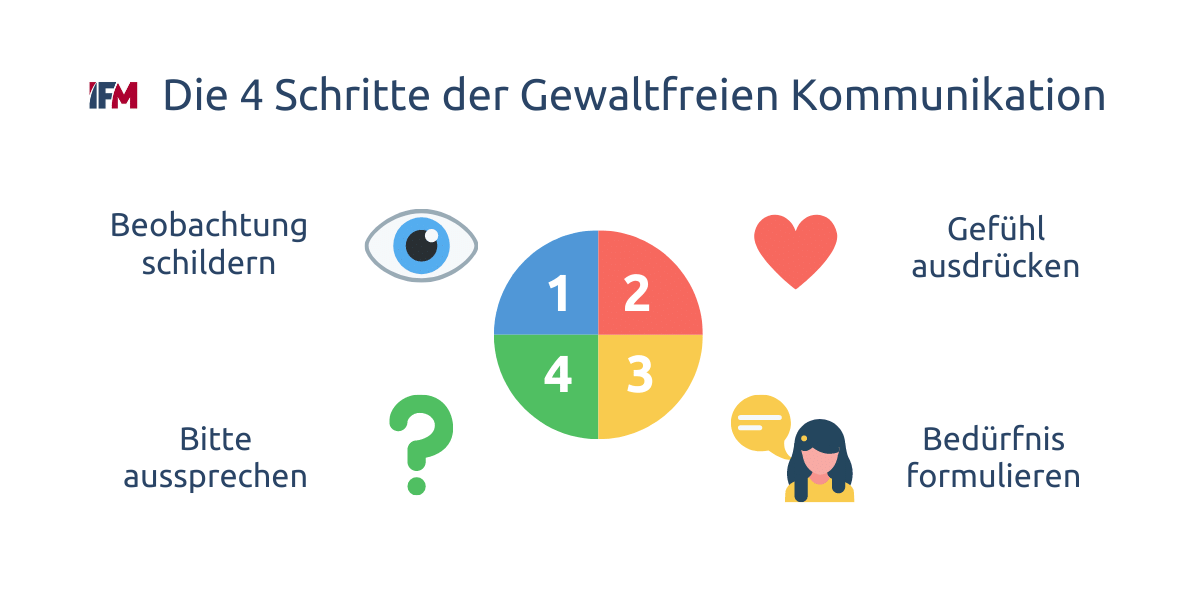

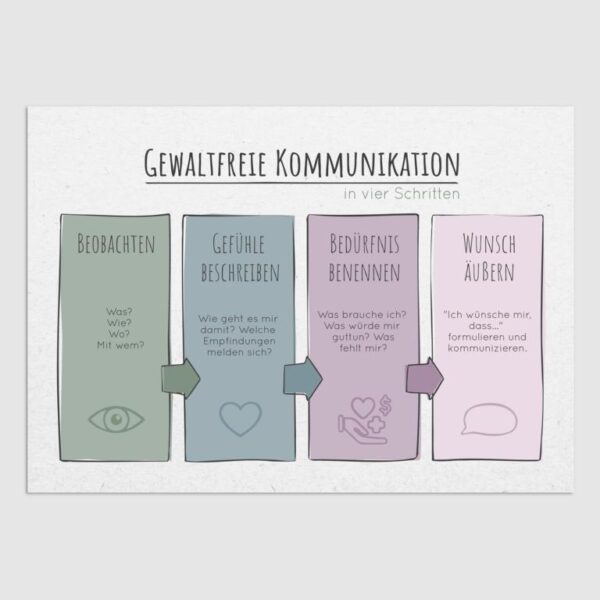

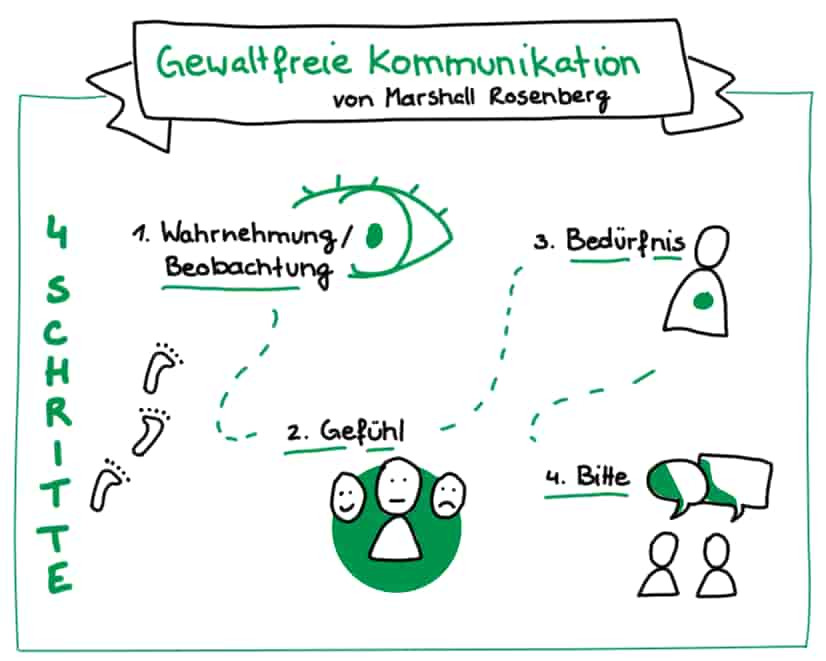

Die vier Komponenten der GFK – Eine interaktive Reise

Das Herzstück der GFK bilden die vier Komponenten: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Eine Ausstellung, die diese Prinzipien vermitteln möchte, müsste sie nicht nur erklären, sondern sie erlebbar machen. Jede Komponente könnte einen eigenen Ausstellungsbereich erhalten, der unterschiedliche Sinnesmodalitäten anspricht.

Beobachtung – Das Kaleidoskop der Perspektiven

Der Bereich zur Beobachtung könnte mit einem großen Kaleidoskop beginnen. Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, durch das Kaleidoskop zu schauen und die sich ständig verändernden Muster zu beschreiben, ohne zu interpretieren oder zu bewerten. Dies soll die Schwierigkeit verdeutlichen, die uns oft beim objektiven Wahrnehmen begegnet. Anschliessend könnten verschiedene Videoszenen gezeigt werden, die alltägliche Konfliktsituationen darstellen. Die Aufgabe der Besucher ist es, in einer interaktiven Übung die Szenen rein deskriptiv zusammenzufassen, ohne Urteile oder Annahmen einzubeziehen. Ein Feedback-System könnte sofort Rückmeldung geben, ob eine Aussage eine Bewertung enthält oder nicht. Dieser Bereich würde das Bewusstsein für die subjektive Natur der Wahrnehmung schärfen und die Notwendigkeit der wertfreien Beobachtung betonen.

Gefühl – Die Landkarte des inneren Erlebens

Der Gefühlsbereich wäre ein multisensorischer Raum, der eine breite Palette von Emotionen repräsentiert. Unterschiedliche Farben, Klänge und Texturen könnten mit spezifischen Gefühlen assoziiert werden. Besucher könnten einen interaktiven "Gefühls-Generator" nutzen, der zufällig verschiedene emotionale Zustände auswählt. Sie würden dann aufgefordert, diese Gefühle zu benennen und zu beschreiben, vielleicht sogar eine kurze Szene zu spielen, die dieses Gefühl ausdrückt. Ein zentrales Element könnte eine große "Emotions-Wand" sein, auf der Besucher Zettel mit ihren Gefühlen anheften können, um zu zeigen, wie vielfältig und normal emotionale Erfahrungen sind. Ein wichtiger Aspekt wäre hierbei die Unterscheidung zwischen Gefühlen und Pseudo-Gefühlen, die eigentlich Gedanken oder Bewertungen sind. Übungen zur Unterscheidung würden helfen, die eigene emotionale Sprache zu verfeinern.

Bedürfnis – Die Wurzel des Handelns

Der Bereich, der sich den Bedürfnissen widmet, könnte als ein Garten angelegt sein, in dem verschiedene Pflanzen unterschiedliche menschliche Bedürfnisse repräsentieren: Sicherheit, Autonomie, Verbundenheit, Sinnhaftigkeit usw. Besucher könnten interaktiv erkunden, welche Bedürfnisse in bestimmten Situationen verletzt oder erfüllt sind. Ein "Bedürfnis-Baum" könnte als zentrales Element dienen. Besucherinnen und Besucher wählen eine Situation und ordnen sie den entsprechenden Bedürfnissen auf dem Baum zu. Diskussionsforen oder kleine Gruppenarbeiten könnten die Besucher dazu anregen, über ihre eigenen Bedürfnisse zu reflektieren und zu erkennen, wie sie diese in ihrem Alltag versuchen zu erfüllen. Die Erkenntnis, dass hinter jedem Verhalten ein Bedürfnis steht, ist ein Schlüsselelement der GFK und sollte in diesem Bereich besonders hervorgehoben werden.

Bitte – Der Tanz des Miteinanders

Der letzte Bereich widmet sich der Formulierung klarer und umsetzbarer Bitten. Besucherinnen und Besucher könnten in Rollenspielen üben, Bitten zu formulieren, die spezifisch, positiv, erreichbar und gegenwärtig sind. Ein "Bitten-Simulator" könnte verschiedene Szenarien generieren, in denen sie lernen, ihre Bedürfnisse auf eine Weise auszudrücken, die die Bedürfnisse der anderen Person berücksichtigt. Dieser Bereich könnte auch aufzeigen, wie man mit Ablehnung umgeht und alternative Strategien entwickelt, um die eigenen Bedürfnisse dennoch zu erfüllen. Eine zentrale Übung könnte darin bestehen, eine "beschwerliche" Anfrage in eine GFK-konforme Bitte umzuwandeln.

Pädagogische Strategien für nachhaltiges Lernen

Um die GFK-Prinzipien nachhaltig zu vermitteln, ist es wichtig, verschiedene Lernstile und Altersgruppen anzusprechen. Die Ausstellung sollte daher eine Vielzahl von interaktiven Elementen, Rollenspielen, Gruppenarbeiten und individuellen Reflexionsübungen beinhalten. Kurze Videos, die die GFK in alltäglichen Situationen demonstrieren, könnten eine zusätzliche Unterstützung bieten.

Ein wesentlicher Aspekt ist die Einbeziehung von erfahrenen GFK-Trainerinnen und Trainern, die Workshops und Seminare anbieten. Diese könnten den Besuchern helfen, die Konzepte zu vertiefen und konkrete Strategien für die Anwendung der GFK in ihrem eigenen Leben zu entwickeln. Die Trainer könnten auch als Moderatoren in den Diskussionsforen dienen und Fragen beantworten.

Um die Nachhaltigkeit des Lernens zu gewährleisten, sollten die Besucher Zugang zu Ressourcen wie Arbeitsblättern, Checklisten und weiterführender Literatur erhalten. Eine Online-Plattform könnte eine Möglichkeit bieten, auch nach dem Besuch der Ausstellung weiterhin mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, die sich für die GFK interessieren.

Die Besucher-Erfahrung im Fokus

Die Gestaltung der Ausstellung sollte darauf abzielen, eine positive und unterstützende Lernumgebung zu schaffen. Ein angenehmes Ambiente mit viel Licht, Pflanzen und bequemen Sitzgelegenheiten kann dazu beitragen, dass sich die Besucher wohlfühlen und sich auf die Inhalte konzentrieren können. Die Ausstellung sollte barrierefrei sein, um allen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Konfrontation oder Schuldzuweisungen. Die GFK ist kein Werkzeug, um andere zu manipulieren oder zu kritisieren, sondern eine Methode, um eine tiefere Verbindung zu sich selbst und anderen aufzubauen. Die Ausstellung sollte dies widerspiegeln und eine Atmosphäre des Respekts und der Empathie fördern.

Regelmäßige Evaluierungen durch die Besucher können helfen, die Ausstellung kontinuierlich zu verbessern und an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen. Das Feedback der Besucher sollte ernst genommen und in die Weiterentwicklung der Ausstellung einbezogen werden.

Eine Ausstellung über Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg könnte ein wertvolles Instrument sein, um Menschen jeden Alters und Hintergrunds die Prinzipien der GFK näherzubringen. Durch die Kombination von interaktiven Elementen, pädagogischen Strategien und einer positiven Lernumgebung kann sie dazu beitragen, dass die Besucher die GFK nicht nur verstehen, sondern auch in ihrem eigenen Leben anwenden und so zu einem friedlicheren und empathischeren Miteinander beitragen. Das Ziel sollte sein, einen Ort zu schaffen, der zum Nachdenken anregt, zur Selbstreflexion ermutigt und zu einem bewussteren Umgang mit sich selbst und anderen inspiriert. Der Besuch soll nachhaltig im Gedächtnis bleiben und im Alltag Anwendung finden, indem die GFK-Kenntnisse verinnerlicht werden.