Inhaltsangabe Rico Oskar Und Die Tieferschatten

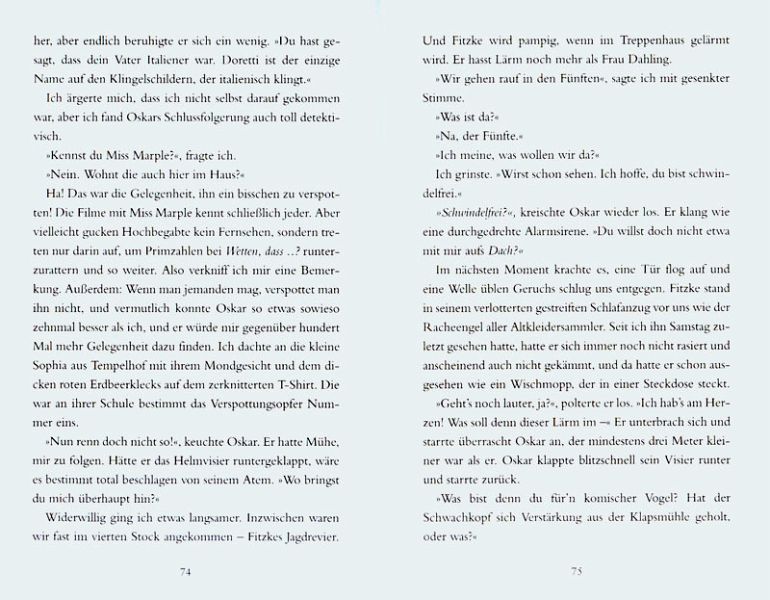

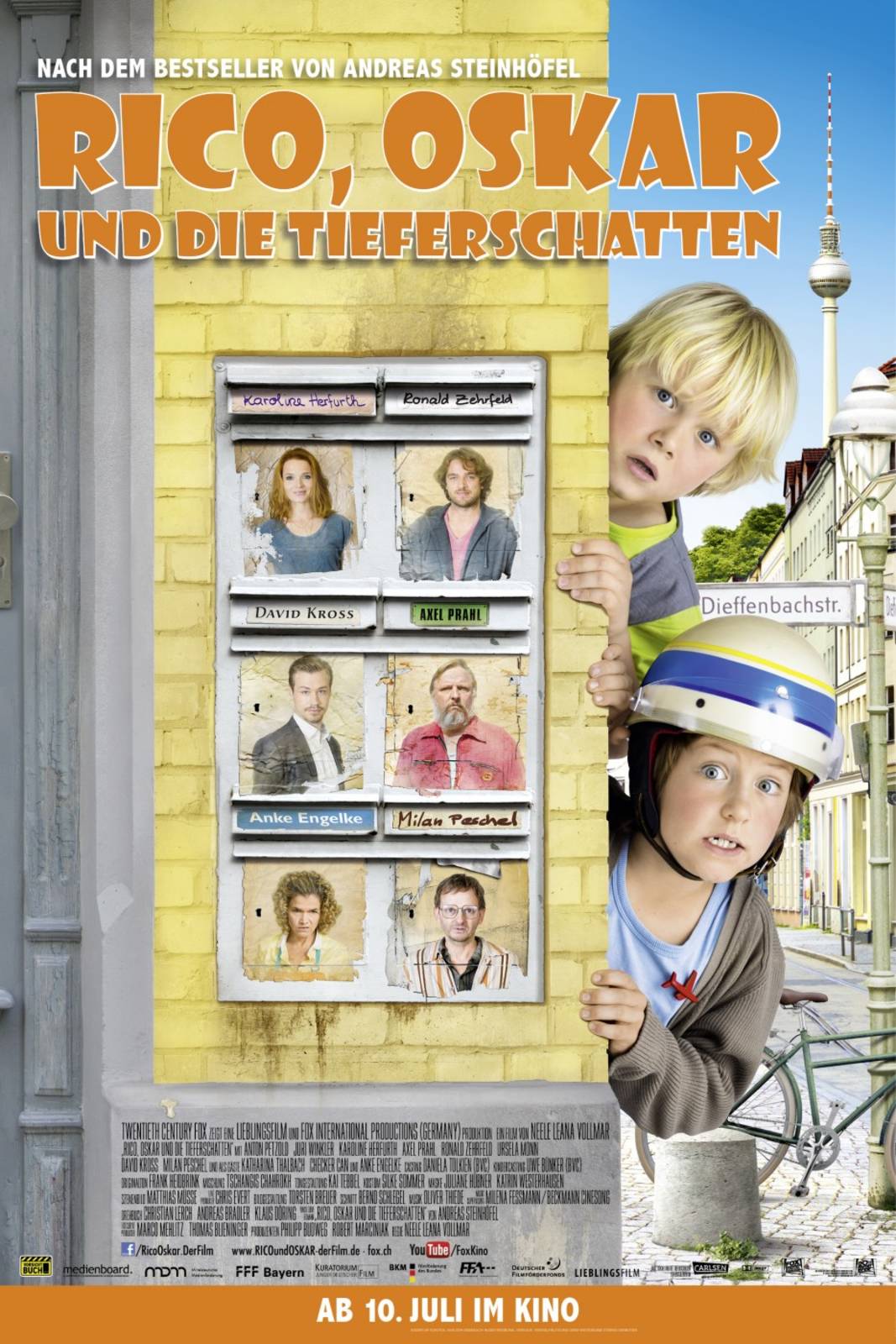

Die Ausstellung zu Andreas Steinhöfels Rico, Oskar und die Tieferschatten bietet weit mehr als nur eine oberflächliche Illustration der beliebten Kinderbuchreihe. Sie ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Themen wie Freundschaft, Andersartigkeit, sozialer Ausgrenzung und dem Wert der Perspektive. Durch die sorgfältige Auswahl und Präsentation von Exponaten, die geschickt mit interaktiven Elementen kombiniert werden, eröffnet sich dem Besucher ein facettenreicher Zugang zur Welt der beiden ungleichen Freunde und den Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen.

Die Exponate: Ein Spiegel der Tiefgarage

Ein zentrales Element der Ausstellung ist zweifellos die Nachbildung der titelgebenden "Tieferschatten" – der Tiefgarage in der Dieffenbachstraße. Hier wird der Lebensraum von Rico und Oskar auf eindrucksvolle Weise visualisiert. Anstatt einer bloßen Kulisse zu dienen, wird die Tiefgarage zum Protagonisten. Sie verkörpert die Enge und Begrenztheit, aber auch den Schutzraum, den Rico mit seiner "tiefbegabten" Wahrnehmung benötigt. Die Dunkelheit der Garage, symbolisch für die Unsicherheiten und Ängste der Kinder, wird durch Lichtinstallationen und Soundeffekte erlebbar gemacht.

Neben dem räumlichen Kernstück der Tiefgarage finden sich zahlreiche weitere Exponate, die einzelne Aspekte der Geschichte beleuchten. Originalmanuskripte und Skizzen von Andreas Steinhöfel geben Einblick in den kreativen Prozess und die Entwicklung der Charaktere. Besucher können hier die anfänglichen Ideen und Überlegungen des Autors nachvollziehen und so ein tieferes Verständnis für die Vielschichtigkeit der Figuren gewinnen. Besonders wertvoll sind die Notizen, in denen Steinhöfel seine Gedanken zur Darstellung von Ricos Perspektive festhält.

Ein weiteres Highlight sind die von Künstlern gestalteten Illustrationen zu den Büchern. Sie visualisieren nicht nur die Handlung, sondern interpretieren die Figuren und ihre Beziehungen zueinander auf individuelle Weise. Verschiedene Stile und Techniken verdeutlichen die subjektive Natur von Wahrnehmung und lassen den Betrachter über die Grenzen der eigenen Perspektive reflektieren. Die Ausstellung kuratiert diese Illustrationen nicht nur als bloße Dekoration, sondern als eigenständige Kunstwerke, die den emotionalen Gehalt der Geschichte vertiefen.

Interaktive Stationen laden die Besucher dazu ein, sich aktiv mit den Themen der Bücher auseinanderzusetzen. So gibt es beispielsweise eine "Rico-Brille", die die Welt aus Ricos Perspektive zeigt – mit verlangsamten Bewegungen und überbetonten Details. Diese Erfahrung ermöglicht es, die Schwierigkeiten und Herausforderungen von Menschen mit Wahrnehmungsstörungen besser zu verstehen. Eine andere Station fordert die Besucher auf, selbst kleine Kriminalfälle zu lösen und dabei logisches Denken und Kombinationsfähigkeit zu beweisen, ganz wie Oskar mit seinem detektivischen Spürsinn.

Der pädagogische Wert: Mehr als nur Unterhaltung

Der pädagogische Wert der Ausstellung liegt nicht nur in der Vermittlung von Literaturwissen, sondern vor allem in der Auseinandersetzung mit sozialen und emotionalen Themen. Die Bücher Rico, Oskar und die Tieferschatten bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt, um über Themen wie Freundschaft, Toleranz, Andersartigkeit und soziale Gerechtigkeit zu diskutieren. Die Ausstellung nutzt diese Potenziale auf vielfältige Weise.

Ein wichtiger Aspekt ist die Sensibilisierung für die Lebensrealitäten von Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Durch die Darstellung von Ricos "Tiefbegabung" und Oskars Hochbegabung werden Stereotypen hinterfragt und Vorurteile abgebaut. Die Ausstellung vermittelt auf subtile Weise, dass Andersartigkeit nicht als Defizit, sondern als Bereicherung betrachtet werden kann. Sie fördert Empathie und Respekt gegenüber Menschen, die von der "Norm" abweichen.

Darüber hinaus regt die Ausstellung zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strukturen und Machtverhältnissen an. Die Darstellung der unterschiedlichen sozialen Hintergründe von Rico und Oskar und ihrer Interaktion mit anderen Figuren ermöglicht es, über Themen wie soziale Ungleichheit und Ausgrenzung zu reflektieren. Die Besucher werden dazu angeregt, ihre eigenen Vorurteile und Privilegien zu hinterfragen und sich für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen.

Die Ausstellung bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten zur Förderung von Medienkompetenz. Neben den klassischen Exponaten werden auch digitale Medien wie Videos, Animationen und interaktive Spiele eingesetzt. Diese Medien werden jedoch nicht isoliert präsentiert, sondern in einen didaktischen Kontext eingebettet. Die Besucher werden dazu angeregt, die eingesetzten Medien kritisch zu reflektieren und ihre eigenen Mediennutzungsgewohnheiten zu hinterfragen.

Für Schulklassen bietet die Ausstellung spezielle pädagogische Begleitprogramme an. Diese Programme umfassen Führungen, Workshops und interaktive Aufgaben, die auf die jeweiligen Altersgruppen und Lernziele zugeschnitten sind. Ziel ist es, den Schülern einen vertieften Zugang zu den Themen der Bücher zu ermöglichen und sie zur aktiven Auseinandersetzung mit den Inhalten anzuregen. Die Begleitprogramme werden von erfahrenen Museumspädagogen geleitet, die den Schülern bei der Interpretation der Exponate helfen und sie zu eigenen Denkprozessen anregen.

Das Besuchererlebnis: Interaktion und Reflexion

Die Ausstellung zeichnet sich durch ein hohes Maß an Interaktivität und Partizipation aus. Die Besucher werden nicht nur passiv konsumieren, sondern aktiv in den Ausstellungsprozess einbezogen. Dies gelingt durch eine Vielzahl von interaktiven Stationen, die zum Ausprobieren, Spielen und Experimentieren einladen. Die "Rico-Brille" und die Detektivspiele sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Möglichkeiten, sich aktiv mit den Themen der Bücher auseinanderzusetzen. Die Gestaltung ist kindgerecht, aber anspruchsvoll genug, um auch Erwachsene anzusprechen.

Die Ausstellung legt großen Wert auf die Vermittlung von Emotionen. Die Gestaltung der Räume, die Auswahl der Exponate und der Einsatz von Medien sind darauf ausgerichtet, die Besucher emotional anzusprechen und ihnen einen persönlichen Zugang zu den Figuren und ihren Geschichten zu ermöglichen. Die Besucher sollen mit Rico und Oskar mitfiebern, ihre Ängste und Freuden teilen und sich in ihre Lebenswelt hineinversetzen können.

Ein wichtiger Aspekt des Besuchererlebnisses ist die Reflexion über die eigene Perspektive. Die Ausstellung regt die Besucher dazu an, ihre eigenen Vorurteile und Annahmen zu hinterfragen und sich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen. Die Darstellung von Ricos und Oskars unterschiedlichen Wahrnehmungen der Welt ermöglicht es, die eigene Perspektive als eine von vielen möglichen Perspektiven zu erkennen und die Relativität von Wissen und Wahrheit zu verstehen.

Die Ausstellung bietet einen Raum für Begegnung und Austausch. Die Besucher werden dazu eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, ihre Eindrücke und Erfahrungen zu teilen und gemeinsam über die Themen der Bücher zu reflektieren. Spezielle Diskussionsforen und Gesprächsrunden bieten die Möglichkeit, sich mit anderen Besuchern und Experten auszutauschen und neue Perspektiven zu gewinnen. Die Ausstellung versteht sich somit nicht nur als Ort der Wissensvermittlung, sondern auch als Ort der Begegnung und des Dialogs.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausstellung zu Rico, Oskar und die Tieferschatten eine gelungene Kombination aus Unterhaltung, Bildung und Reflexion darstellt. Sie bietet einen facettenreichen Zugang zur Welt der beiden ungleichen Freunde und regt dazu an, über Themen wie Freundschaft, Toleranz, Andersartigkeit und soziale Gerechtigkeit nachzudenken. Durch die sorgfältige Auswahl und Präsentation von Exponaten, die geschickt mit interaktiven Elementen kombiniert werden, wird die Ausstellung zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt. Sie ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Literaturvermittlung im Museumskontext auf innovative und ansprechende Weise gestaltet werden kann. Ein Besuch lohnt sich, um die Tiefen des Kindlichen neu zu entdecken und die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen.