Krank In Den Ersten 4 Wochen Nach Beschäftigungsbeginn

Die ersten Wochen in einer neuen Arbeitsstelle sind eine Zeit des Umbruchs, der Anpassung und der hohen Erwartungen. Sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber investieren in eine vielversprechende Zukunft. Doch was passiert, wenn die Gesundheit in diesen entscheidenden ersten Tagen und Wochen einen Strich durch die Rechnung macht? Der Umgang mit Krankheit in den ersten vier Wochen der Beschäftigung ist ein komplexes Thema, das sowohl rechtliche als auch zwischenmenschliche Aspekte berührt. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Facetten dieses Problems, wobei wir uns auf die rechtliche Lage in Deutschland konzentrieren, die potenziellen Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis und die Perspektive sowohl des Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers.

Die rechtliche Grundlage: Wartezeit und Entgeltfortzahlung

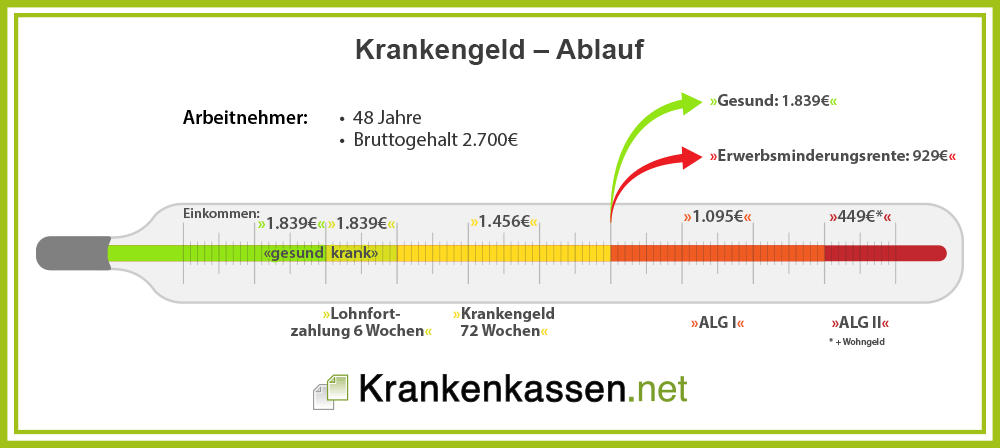

Das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) ist der zentrale Bezugspunkt, wenn es um Krankheit und Lohnfortzahlung geht. Allerdings greift dieses Gesetz nicht sofort. Eine Wartezeit muss überwunden werden, bevor der Anspruch auf Entgeltfortzahlung entsteht. Diese Wartezeit beträgt vier Wochen. Das bedeutet konkret: Wer innerhalb der ersten vier Wochen der Beschäftigung erkrankt, hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Das ist ein oft missverstandener Punkt, der zu Verunsicherung führen kann.

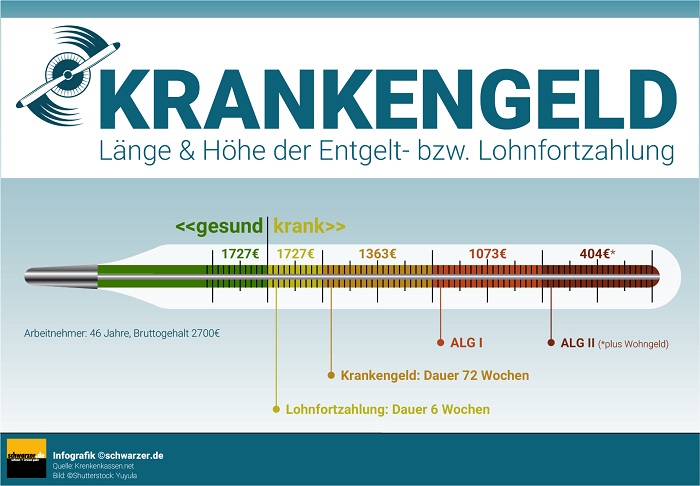

Was passiert also in diesen ersten vier Wochen? Hier greift die Krankenkasse ein. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Krankengeld von seiner Krankenkasse, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Das Krankengeld ist in der Regel geringer als das reguläre Gehalt, es beträgt 70% des Bruttoarbeitsentgelts, jedoch nicht mehr als 90% des Nettoarbeitsentgelts. Es ist wichtig, sich frühzeitig mit der Krankenkasse in Verbindung zu setzen, um die notwendigen Schritte einzuleiten und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.

Die Beweislast und die ärztliche Bescheinigung

Auch in den ersten vier Wochen gilt: Die Beweislast für die Arbeitsunfähigkeit liegt beim Arbeitnehmer. Das bedeutet, dass eine ärztliche Bescheinigung (der sogenannte "gelbe Schein") vorgelegt werden muss. Diese Bescheinigung muss dem Arbeitgeber unverzüglich vorgelegt werden, üblicherweise innerhalb von drei Kalendertagen. Einige Arbeitgeber verlangen die Vorlage bereits am ersten Tag der Erkrankung. Es ist ratsam, sich über die internen Richtlinien des Unternehmens zu informieren.

Die ärztliche Bescheinigung bestätigt die Arbeitsunfähigkeit und gibt Auskunft über die voraussichtliche Dauer. Sie enthält keine Diagnose, diese unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Der Arbeitgeber hat lediglich das Recht, zu erfahren, dass der Arbeitnehmer arbeitsunfähig ist und wie lange diese Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich andauern wird. Eine frühzeitige Information des Arbeitgebers ist nicht nur rechtlich geboten, sondern auch ein Zeichen von Professionalität und Respekt.

Die psychologischen Aspekte: Unsicherheit und Belastung

Krankheit in den ersten Wochen der Beschäftigung ist nicht nur ein rechtliches und finanzielles Problem, sondern auch eine enorme psychische Belastung. Der neue Mitarbeiter befindet sich in einer Phase der Eingewöhnung, möchte sich beweisen und einen guten Eindruck hinterlassen. Eine plötzliche Erkrankung kann Gefühle der Unsicherheit, des Versagens und der Angst auslösen. Die Sorge, den neuen Job zu verlieren oder als unzuverlässig wahrgenommen zu werden, ist oft präsent.

"Die Angst, den Job zu verlieren, ist in dieser Situation besonders groß. Man möchte sich beweisen und einen guten Eindruck hinterlassen, und dann kommt die Krankheit dazwischen. Das ist eine enorme Belastung."

Es ist wichtig, diese Gefühle ernst zu nehmen und sich gegebenenfalls professionelle Hilfe zu suchen. Auch der offene Austausch mit dem Arbeitgeber kann hilfreich sein, um Missverständnisse auszuräumen und Ängste abzubauen. Eine transparente Kommunikation ist in dieser Situation entscheidend.

Die Perspektive des Arbeitgebers: Verständnis und Flexibilität

Auch für den Arbeitgeber ist die Erkrankung eines neuen Mitarbeiters in den ersten Wochen eine Herausforderung. Es entstehen organisatorische Schwierigkeiten, Aufgaben müssen neu verteilt werden und die Einarbeitung verzögert sich. Trotzdem ist es wichtig, Verständnis zu zeigen und Flexibilität zu beweisen. Ein konstruktiver Umgang mit der Situation kann das Vertrauensverhältnis stärken und langfristig positive Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis haben.

Der Arbeitgeber sollte sich bewusst sein, dass die ersten Wochen für den neuen Mitarbeiter besonders stressig sind und dass Krankheit in dieser Phase besonders belastend ist. Ein offenes Gespräch kann helfen, die Situation besser zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Es ist ratsam, dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, sich nach seiner Genesung in Ruhe einzuarbeiten und ihm die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

Mögliche Konsequenzen und Kündigungsschutz

Eine Kündigung aufgrund von Krankheit in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung ist grundsätzlich möglich, da in dieser Zeit der Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) noch nicht greift. Allerdings darf die Kündigung nicht diskriminierend sein. Eine Kündigung, die ausschließlich auf der Krankheit des Mitarbeiters basiert, kann als diskriminierend angesehen werden und unwirksam sein. Es ist daher ratsam, sich im Falle einer Kündigung rechtlichen Rat einzuholen.

Es ist wichtig zu betonen, dass eine Kündigung aufgrund von Krankheit in den ersten Wochen der Beschäftigung selten ist. Die meisten Arbeitgeber zeigen Verständnis und geben dem Mitarbeiter die Chance, sich zu beweisen. Eine offene Kommunikation und ein konstruktiver Umgang mit der Situation sind in der Regel der Schlüssel zu einer positiven Lösung.

Präventive Maßnahmen: Gesundheit und Wohlbefinden fördern

Um Krankheit in den ersten Wochen der Beschäftigung vorzubeugen, können sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber präventive Maßnahmen ergreifen. Der Arbeitnehmer sollte auf seine Gesundheit achten, sich ausreichend bewegen, gesund ernähren und Stress reduzieren. Auch ein guter Schlaf ist wichtig, um das Immunsystem zu stärken.

Der Arbeitgeber kann durch die Gestaltung eines gesundheitsförderlichen Arbeitsumfelds einen Beitrag leisten. Dazu gehören ergonomische Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeiten, Angebote zur Stressbewältigung und die Förderung einer gesunden Ernährung. Auch ein offenes Betriebsklima, in dem Mitarbeiter sich wohlfühlen und ihre Bedenken äußern können, ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit.

Darüber hinaus ist es ratsam, sich vor dem Antritt einer neuen Arbeitsstelle über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die internen Richtlinien des Unternehmens zu informieren. So können Missverständnisse vermieden und im Falle einer Erkrankung schnell die notwendigen Schritte eingeleitet werden. Die Krankenkasse und der Hausarzt sind wichtige Ansprechpartner, wenn es um Fragen zur Gesundheit und zum Krankengeld geht.

Fazit: Kommunikation und Verständnis sind entscheidend

Krankheit in den ersten vier Wochen der Beschäftigung ist eine herausfordernde Situation, die sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber belastend sein kann. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind komplex und oft missverstanden. Kommunikation und Verständnis sind in dieser Situation entscheidend. Ein offener Austausch, eine transparente Information und ein konstruktiver Umgang miteinander können dazu beitragen, die Situation zu meistern und das Arbeitsverhältnis langfristig zu stärken. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sollten sich ihrer Rechte und Pflichten bewusst sein und im Zweifelsfall rechtlichen Rat einholen. Präventive Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens können dazu beitragen, Krankheit vorzubeugen und die Arbeitsfähigkeit zu erhalten.