Kurzgeschichte Interpretation Beispiel Klasse 11

Die Interpretation einer Kurzgeschichte ist eine zentrale Kompetenz im Deutschunterricht der Klasse 11. Sie befähigt Schülerinnen und Schüler, literarische Texte nicht nur zu verstehen, sondern auch ihre tieferliegenden Bedeutungsebenen zu erschließen, die Intentionen des Autors zu erkennen und die Wirkung des Textes auf den Leser zu reflektieren. Ein Interpretationsbeispiel soll im Folgenden detailliert analysiert werden, um einen Wegweiser für eine gelungene Kurzgeschichteninterpretation zu bieten.

Der methodische Ansatz: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

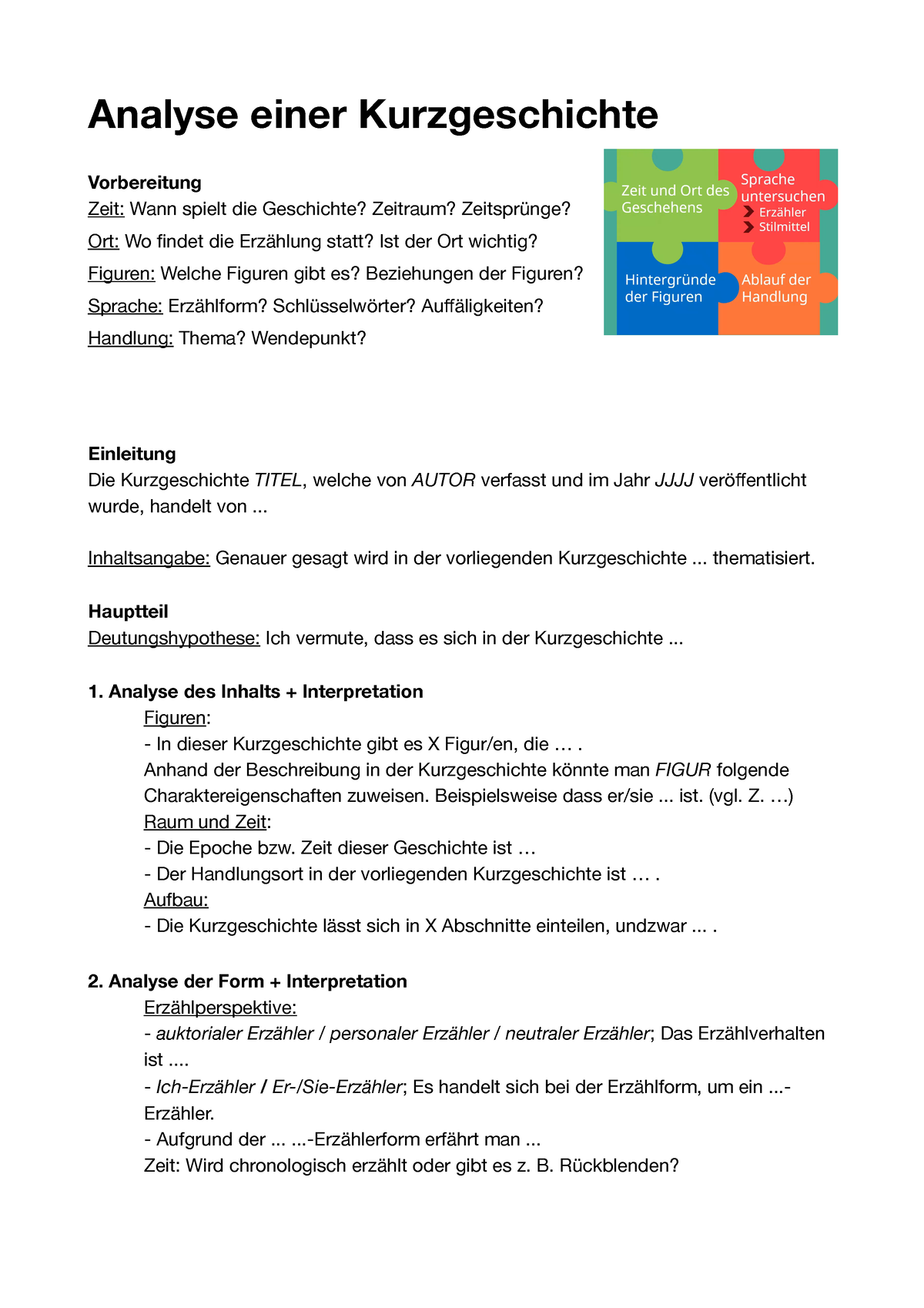

Eine systematische Herangehensweise ist essenziell für eine fundierte Interpretation. Diese lässt sich in verschiedene Schritte unterteilen, die ineinandergreifen und sich gegenseitig ergänzen:

1. Textverständnis: Die Grundlage jeder Interpretation

Bevor mit der eigentlichen Interpretation begonnen werden kann, muss der Text vollständig verstanden werden. Dies bedeutet, dass der Inhalt erfasst, unbekannte Wörter und Wendungen geklärt und die Handlung grob zusammengefasst werden muss. Wer? Wo? Wann? Was? Warum? Diese W-Fragen helfen, den Kern der Geschichte zu extrahieren. Achten Sie dabei auf Schlüsselwörter und wiederkehrende Motive, die bereits erste Hinweise auf die Interpretation geben können.

2. Formale Analyse: Das Handwerk des Autors

Die formale Analyse untersucht die äußere Gestalt des Textes:

- Erzählperspektive: Wer erzählt die Geschichte? Ist es ein Ich-Erzähler, ein auktorialer Erzähler oder ein personaler Erzähler? Wie beeinflusst die Erzählperspektive die Wahrnehmung der Ereignisse?

- Sprache: Welche sprachlichen Mittel werden eingesetzt? Gibt es auffällige Metaphern, Symbole, Vergleiche, Ironie oder Wiederholungen? Welche Wirkung erzielen diese Stilmittel? Ist die Sprache eher einfach oder komplex, sachlich oder emotional?

- Aufbau: Wie ist die Geschichte strukturiert? Gibt es einen klassischen Spannungsbogen mit Exposition, steigender Handlung, Höhepunkt, fallender Handlung und Auflösung? Oder weicht der Autor von diesem Schema ab? Welche Funktion hat der Aufbau für die Bedeutung des Textes?

- Zeitgestaltung: Wie wird mit der Zeit umgegangen? Gibt es Zeitsprünge, Zeitraffungen oder Zeitdehnungen? Welche Wirkung haben diese auf den Leser?

3. Inhaltliche Analyse: Die Bedeutungsebenen des Textes

Die inhaltliche Analyse dringt tiefer in die Bedeutung des Textes ein:

- Themen und Motive: Welche zentralen Themen werden behandelt? Welche wiederkehrenden Motive treten auf? Stehen diese in Zusammenhang zueinander?

- Figuren: Wie sind die Figuren charakterisiert? Welche Beziehungen haben sie zueinander? Wie entwickeln sie sich im Laufe der Geschichte? Welche Rolle spielen sie für die Aussage des Textes?

- Konflikte: Welche Konflikte werden dargestellt? Sind es innere Konflikte (z.B. Selbstzweifel) oder äußere Konflikte (z.B. Konflikte mit anderen Personen oder der Gesellschaft)? Wie werden die Konflikte gelöst oder ungelöst gelassen?

- Symbolik: Welche Symbole werden verwendet? Was bedeuten sie? Wie tragen sie zur Bedeutung des Textes bei?

4. Interpretation: Die Synthese der Analyse

Die Interpretation ist der Kern der Auseinandersetzung mit der Kurzgeschichte. Sie verbindet die Ergebnisse der formalen und inhaltlichen Analyse zu einer schlüssigen Gesamtdeutung. Hier wird die Frage beantwortet: Was will uns der Autor mit dieser Geschichte sagen? Die Interpretation sollte immer auf konkreten Textstellen basieren und nachvollziehbar argumentiert werden. Es geht nicht darum, dem Text eine bestimmte Bedeutung "aufzuzwingen", sondern darum, die im Text angelegten Bedeutungsmöglichkeiten zu entdecken und zu entfalten.

5. Reflexion: Die persönliche Auseinandersetzung

Abschließend sollte man die eigene Auseinandersetzung mit dem Text reflektieren:

- Wie hat der Text auf mich gewirkt?

- Welche Gefühle und Gedanken hat er ausgelöst?

- Kann ich mich mit den Figuren oder den Themen identifizieren?

- Welche Bedeutung hat der Text für mich persönlich?

- Wie beurteile ich die Aussage des Textes?

Diese persönliche Auseinandersetzung trägt dazu bei, die Relevanz des Textes für die eigene Lebenswelt zu erkennen.

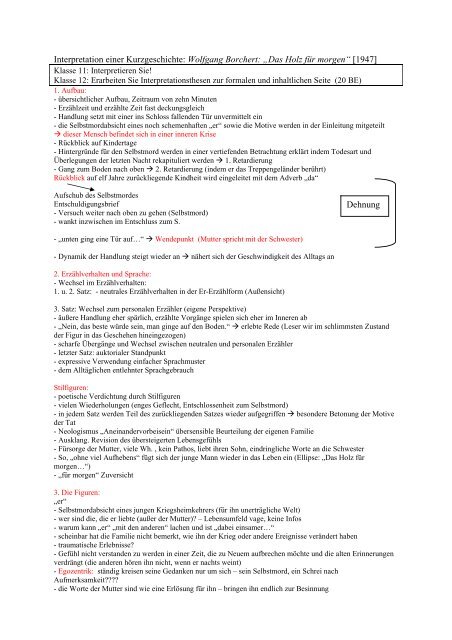

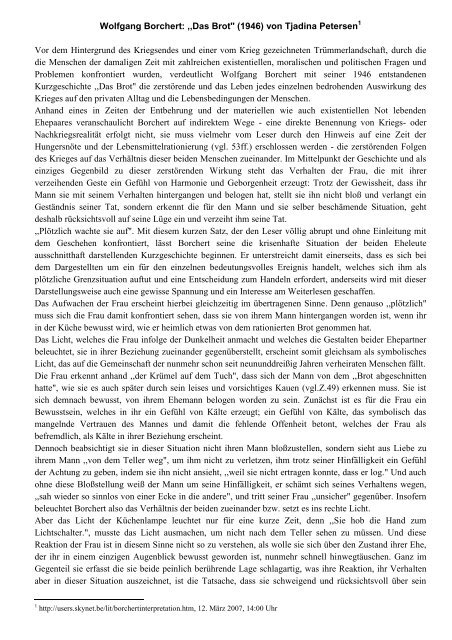

Interpretationsbeispiel: "Die Küchenuhr" von Wolfgang Borchert

Betrachten wir als Beispiel die Kurzgeschichte "Die Küchenuhr" von Wolfgang Borchert. Es ist ein sehr kurzer Text, der viel Interpretationspotential birgt.

1. Textverständnis

Ein Mann kommt nachts nach Hause und setzt sich an den Küchentisch. Er weint und betrachtet eine alte Küchenuhr, die immer noch die gleiche Zeit anzeigt wie früher, als seine Mutter noch lebte. Die Uhr erinnert ihn an seine verlorene Kindheit und die Geborgenheit, die er damals empfand.

2. Formale Analyse

- Erzählperspektive: Der Text ist in der dritten Person geschrieben, aber die Perspektive ist eng an den Mann gebunden. Wir erfahren seine Gedanken und Gefühle.

- Sprache: Die Sprache ist einfach und eindringlich. Borchert verwendet viele Wiederholungen (z.B. "die Küchenuhr"), um die Bedeutung der Uhr zu betonen. Die Sprache ist von Melancholie und Trauer geprägt.

- Aufbau: Die Geschichte ist sehr kurz und konzentriert sich auf einen einzigen Moment. Es gibt keinen klassischen Spannungsbogen. Der Fokus liegt auf der inneren Welt des Mannes.

- Zeitgestaltung: Die Zeit steht still. Die Küchenuhr zeigt immer noch die gleiche Zeit an wie früher. Dies symbolisiert das Festhalten an der Vergangenheit.

3. Inhaltliche Analyse

- Themen und Motive: Verlust, Krieg, Erinnerung, Kindheit, Geborgenheit, Zeit. Die Küchenuhr ist ein zentrales Symbol für die verlorene Kindheit und die vergangene Geborgenheit.

- Figuren: Der Mann ist eine typische Figur der Nachkriegszeit. Er ist traumatisiert und auf der Suche nach Halt und Orientierung. Die Mutter wird nur indirekt durch die Küchenuhr präsent. Sie symbolisiert die Geborgenheit und Liebe der Kindheit.

- Konflikte: Der Mann befindet sich in einem inneren Konflikt zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Er kann die Vergangenheit nicht loslassen und findet keinen Frieden in der Gegenwart. Der Krieg hat ihm seine Heimat und seine Familie genommen.

- Symbolik: Die Küchenuhr ist das zentrale Symbol der Geschichte. Sie steht für die Vergangenheit, die Geborgenheit und die unveränderliche Zeit. Das Weinen des Mannes symbolisiert seine Trauer und seinen Schmerz.

4. Interpretation

Die Kurzgeschichte "Die Küchenuhr" ist eine ergreifende Darstellung der Nachkriegszeit in Deutschland. Sie thematisiert den Verlust von Heimat, Familie und Geborgenheit. Der Mann in der Geschichte ist ein typisches Beispiel für die vielen Menschen, die durch den Krieg traumatisiert wurden und Schwierigkeiten hatten, in der Nachkriegszeit wieder Fuß zu fassen. Die Küchenuhr ist ein Symbol für die verlorene Kindheit und die vergangene Geborgenheit. Sie erinnert den Mann an eine Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war. Die Geschichte zeigt, dass die Vergangenheit auch in der Gegenwart noch eine große Rolle spielen kann. Sie kann Trost spenden, aber auch Schmerz und Trauer verursachen. Borchert möchte uns mit seiner Geschichte dazu anregen, über die Folgen des Krieges nachzudenken und die Bedeutung von Heimat und Geborgenheit zu erkennen.

5. Reflexion

Die Geschichte hat mich sehr berührt. Sie zeigt auf eindrückliche Weise, wie der Krieg das Leben der Menschen zerstört hat. Ich kann den Schmerz und die Trauer des Mannes gut nachvollziehen. Die Küchenuhr ist ein starkes Symbol für die Vergangenheit und die Bedeutung von Erinnerungen. Die Geschichte hat mir bewusst gemacht, wie wichtig es ist, die Vergangenheit nicht zu vergessen und aus ihr zu lernen. Sie erinnert mich daran, wie privilegiert ich bin, in Frieden und Sicherheit aufzuwachsen.

Fazit

Die Interpretation einer Kurzgeschichte ist ein komplexer Prozess, der sorgfältiges Lesen, analytisches Denken und kreatives Interpretieren erfordert. Durch die Anwendung der hier dargestellten Methode können Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 ihre Interpretationskompetenzen verbessern und ein tieferes Verständnis für literarische Texte entwickeln. Die Auseinandersetzung mit Kurzgeschichten wie "Die Küchenuhr" kann dazu beitragen, die eigene Wahrnehmung zu schärfen, Empathie zu entwickeln und die Welt um uns herum besser zu verstehen. Die Schlüsselkompetenz liegt darin, Textdetails präzise zu erfassen und in einen größeren thematischen Zusammenhang einzuordnen.