Marshall B. Rosenberg Gewaltfreie Kommunikation

Gewaltfreie Kommunikation (GFK), entwickelt vom US-amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg, ist mehr als nur eine Gesprächstechnik. Es ist ein Prozess, der darauf abzielt, Beziehungen zu verbessern, Konflikte zu lösen und Empathie zu fördern. Ziel ist es, eine Verbindung herzustellen, die auf gegenseitigem Respekt und Verständnis basiert, und so zu Handlungen zu gelangen, die die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigen. Für Expats, Neuankömmlinge und alle, die sich in einem neuen kulturellen Umfeld zurechtfinden müssen, kann GFK ein besonders wertvolles Werkzeug sein, um Missverständnisse zu vermeiden und konstruktive Beziehungen aufzubauen.

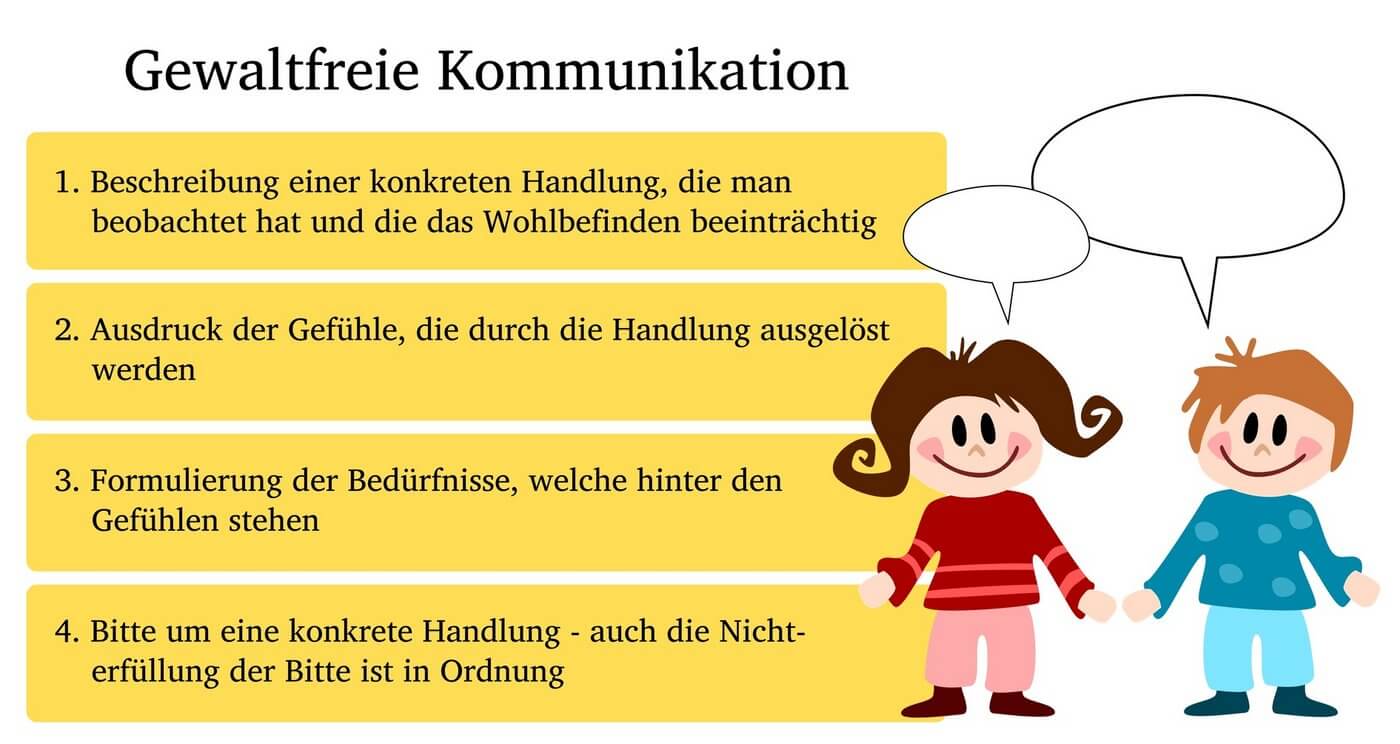

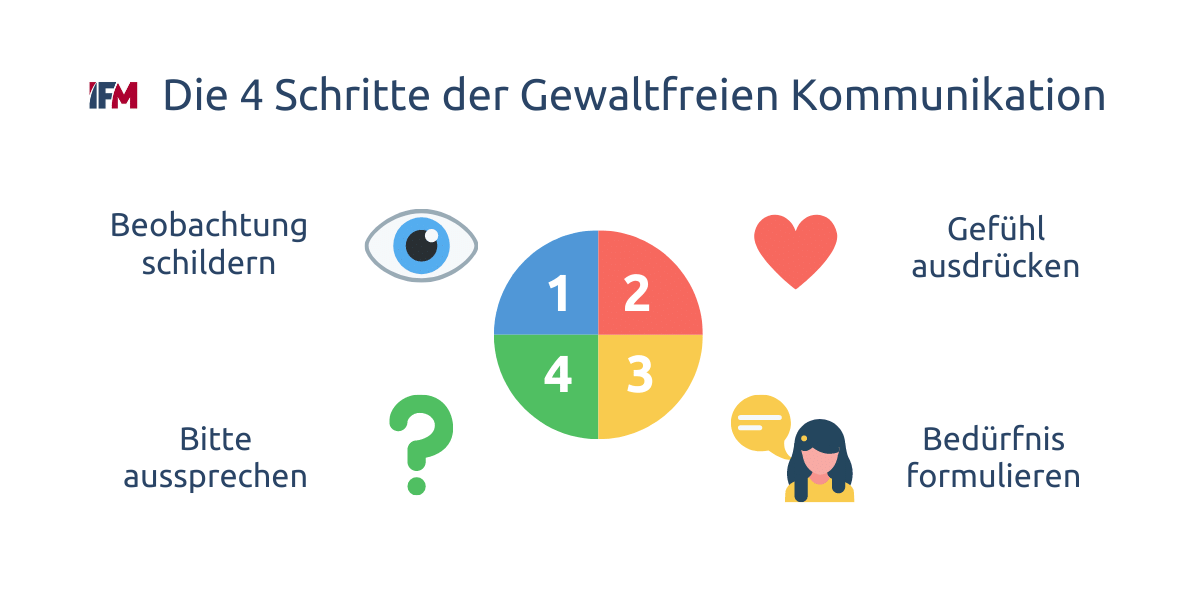

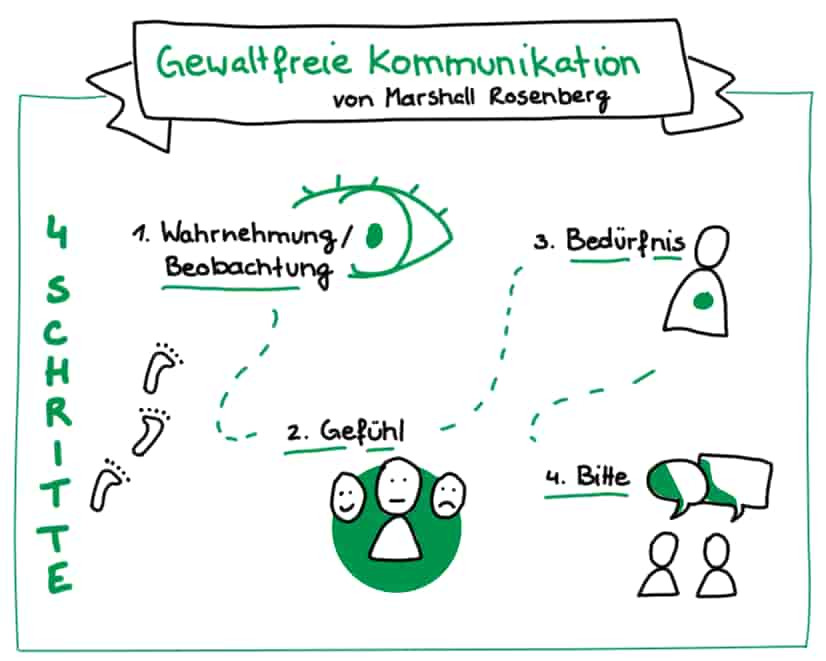

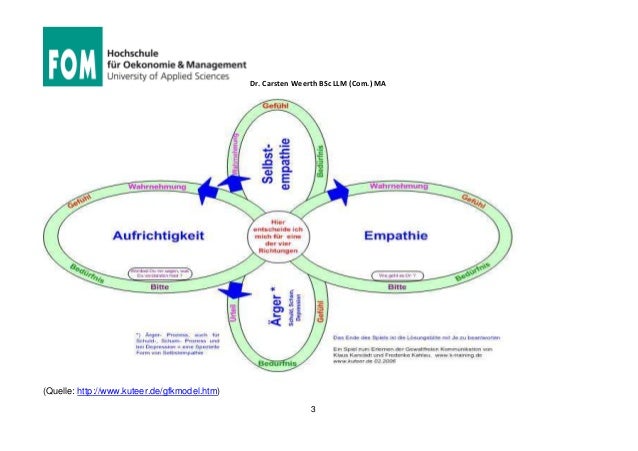

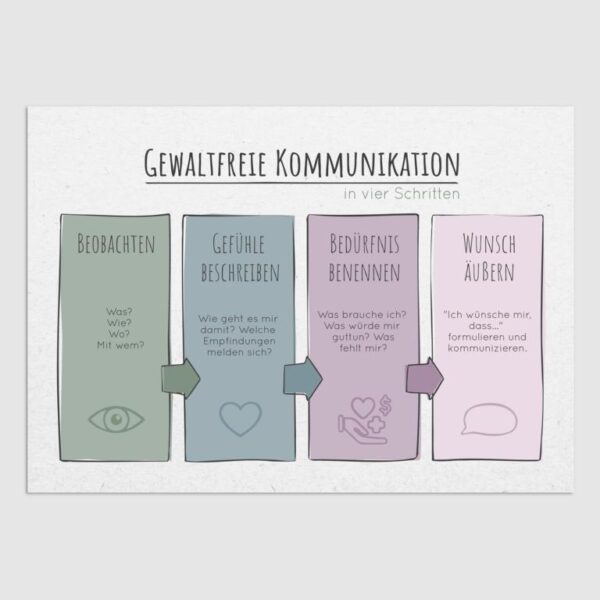

Die vier Komponenten der Gewaltfreien Kommunikation

GFK basiert auf vier grundlegenden Komponenten. Diese Komponenten sind keine starren Regeln, sondern vielmehr Leitlinien, die helfen sollen, sich klar und authentisch auszudrücken und gleichzeitig das Verständnis für den anderen zu fördern:

1. Beobachtung

Der erste Schritt besteht darin, die Situation ohne Bewertung oder Urteil zu beschreiben. Es geht darum, konkrete Handlungen zu benennen, die man beobachtet hat. Das Ziel ist, eine gemeinsame Grundlage für das Gespräch zu schaffen. Anstatt zu sagen: "Du bist immer so unordentlich," was eine Bewertung darstellt, könnte man sagen: "Ich habe heute Morgen drei Hemden und zwei Hosen auf dem Boden im Schlafzimmer gesehen." Die Betonung liegt auf dem, was man tatsächlich gesehen oder gehört hat, und nicht auf der Interpretation dessen.

Es ist wichtig, Beobachtungen von Bewertungen zu trennen, da Bewertungen oft zu Widerstand führen. Wenn Menschen sich beurteilt fühlen, sind sie weniger offen für das, was man zu sagen hat. Klare, nicht-wertende Beobachtungen schaffen eine sicherere Atmosphäre für ein offenes Gespräch.

2. Gefühl

Nach der Beobachtung benennt man das Gefühl, das diese Beobachtung in einem auslöst. Es ist wichtig, Gefühle klar und ehrlich auszudrücken. Dabei ist es wichtig, echte Gefühle von Gedanken oder Bewertungen zu unterscheiden. Anstatt zu sagen: "Ich fühle mich übergangen," was eher ein Gedanke ist, könnte man sagen: "Ich fühle mich enttäuscht" oder "Ich fühle mich traurig."

Gefühle können positiv oder negativ sein. Es ist wichtig, alle Gefühle anzuerkennen und zu akzeptieren, auch die unangenehmen. Das Benennen von Gefühlen hilft, die eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen und dem Gesprächspartner zu signalisieren, wie man auf die Situation reagiert. Eine differenzierte Gefühlssprache hilft, Missverständnisse zu vermeiden.

3. Bedürfnis

Das Gefühl ist in der Regel ein Hinweis auf ein unerfülltes Bedürfnis. Bedürfnisse sind universelle menschliche Bedürfnisse, wie z.B. Sicherheit, Wertschätzung, Autonomie, Verbindung, Ehrlichkeit, Frieden, Sinn und Bedeutung. Es ist wichtig, das Bedürfnis zu identifizieren, das hinter dem Gefühl steht. Anstatt zu sagen: "Ich fühle mich ignoriert, weil du mich nicht angerufen hast," könnte man sagen: "Ich fühle mich einsam, weil ich ein Bedürfnis nach Verbindung und Austausch habe."

Bedürfnisse sind nicht an bestimmte Personen oder Handlungen gebunden. Sie sind universell und unabhängig von den Strategien, die wir wählen, um sie zu erfüllen. Das Erkennen der eigenen Bedürfnisse hilft, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen und konstruktive Lösungen zu finden. Die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Strategien ist essentiell, um Konflikte zu lösen.

4. Bitte

Der letzte Schritt besteht darin, eine klare, konkrete und positive Bitte zu formulieren. Die Bitte sollte sich darauf beziehen, was man möchte, dass der andere tut, um das Bedürfnis zu erfüllen. Es ist wichtig, die Bitte so zu formulieren, dass sie umsetzbar ist und dem anderen die Möglichkeit gibt, "Ja" oder "Nein" zu sagen. Anstatt zu sagen: "Sei nicht so unordentlich," könnte man sagen: "Wärst du bereit, deine Kleidung abends wegzuräumen, damit ich mich wohler fühle?"

Die Bitte sollte positiv formuliert sein, d.h. beschreiben, was man möchte, dass der andere tut, und nicht, was er unterlassen soll. Sie sollte auch konkret und realistisch sein, so dass der andere genau weiß, was von ihm erwartet wird. Es ist wichtig, die Bitte als Angebot zu formulieren und dem anderen die Freiheit zu lassen, sie abzulehnen. Das fördert die Gegenseitigkeit und das Vertrauen.

Anwendung der GFK in der Praxis

Die Anwendung der GFK erfordert Übung und Geduld. Es ist ein Prozess, der kontinuierliches Lernen und Anpassen erfordert. Hier sind einige Beispiele, wie GFK in verschiedenen Situationen angewendet werden kann:

- Konflikte lösen: Wenn ein Konflikt entsteht, kann GFK helfen, die Standpunkte beider Parteien zu verstehen und eine Lösung zu finden, die die Bedürfnisse aller berücksichtigt. Indem man die Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten des anderen aktiv zuhört und respektiert, kann man eine Atmosphäre des Vertrauens und der Zusammenarbeit schaffen.

- Beziehungen verbessern: GFK kann dazu beitragen, die Qualität von Beziehungen zu verbessern, indem sie die Kommunikation offener, ehrlicher und empathischer gestaltet. Indem man sich selbst und den anderen besser versteht, kann man Konflikte vermeiden und eine tiefere Verbindung herstellen.

- Selbstempathie: GFK kann auch angewendet werden, um sich selbst besser zu verstehen und mitfühlender zu behandeln. Indem man die eigenen Gefühle und Bedürfnisse anerkennt und akzeptiert, kann man Selbstkritik reduzieren und Selbstakzeptanz fördern.

Beispiel: Stell dir vor, du bist Expat und dein Kollege kommt ständig zu spät zu Meetings. Anstatt zu denken: "Er ist immer so unzuverlässig," könntest du folgende GFK-Formulierung nutzen:

"Wenn ich sehe, dass du 15 Minuten nach Beginn des Meetings ankommst (Beobachtung), fühle ich mich frustriert (Gefühl), weil ich ein Bedürfnis nach Effizienz und Respekt meiner Zeit habe (Bedürfnis). Wärst du bereit, pünktlich zu den Meetings zu kommen oder mir im Voraus Bescheid zu geben, wenn du dich verspätest (Bitte)?"

Diese Formulierung vermeidet Vorwürfe und ermöglicht ein konstruktives Gespräch.

Herausforderungen und Tipps für die Anwendung der GFK

Die Anwendung der GFK kann anfangs herausfordernd sein, besonders in Situationen, in denen man wütend oder frustriert ist. Hier sind einige Tipps, die helfen können:

- Übung macht den Meister: Je mehr man die GFK anwendet, desto leichter wird es. Beginne mit kleinen, alltäglichen Situationen und arbeite dich zu schwierigeren Situationen vor.

- Sei geduldig mit dir selbst: Es ist normal, Fehler zu machen. Lerne aus deinen Fehlern und gib nicht auf.

- Finde Unterstützung: Suche dir eine Übungsgruppe oder einen Coach, der dich bei der Anwendung der GFK unterstützt.

- Achte auf deine Körpersprache: Die Körpersprache spielt eine wichtige Rolle in der Kommunikation. Achte darauf, dass deine Körpersprache deine Worte unterstützt.

- Sei authentisch: GFK ist keine Technik, die man einfach anwenden kann. Es ist wichtig, authentisch und ehrlich zu sein.

Besonders für Expats kann die GFK eine Brücke zwischen Kulturen bauen. Die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse klar auszudrücken und die Bedürfnisse anderer zu verstehen, minimiert Missverständnisse und fördert die Integration in eine neue Gemeinschaft. Auch die Akzeptanz, dass Bedürfnisse universell sind, Strategien aber kulturell bedingt sein können, hilft, Konflikte zu entschärfen.

Ressourcen für das Erlernen der GFK

Es gibt zahlreiche Ressourcen, die helfen können, die GFK zu erlernen und zu vertiefen. Dazu gehören:

- Bücher: Das bekannteste Buch von Marshall B. Rosenberg ist "Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens". Es gibt auch viele andere Bücher und Artikel über GFK.

- Seminare und Workshops: Es gibt zahlreiche Trainer und Organisationen, die Seminare und Workshops über GFK anbieten.

- Online-Kurse: Es gibt auch viele Online-Kurse, die man bequem von zu Hause aus belegen kann.

- Übungsgruppen: In vielen Städten gibt es Übungsgruppen, in denen man die GFK gemeinsam mit anderen üben kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gewaltfreie Kommunikation ein wertvolles Werkzeug für jeden ist, der seine Beziehungen verbessern, Konflikte lösen und Empathie fördern möchte. Für Expats und Neuankömmlinge in einem fremden Land kann sie eine unverzichtbare Hilfe sein, um sich in einer neuen kulturellen Umgebung zurechtzufinden und positive Beziehungen aufzubauen. Die bewusste Anwendung der vier Komponenten – Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte – ermöglicht es, klar und authentisch zu kommunizieren und gleichzeitig das Verständnis für andere zu vertiefen. Die Investition in das Erlernen und Anwenden der GFK ist eine Investition in eine friedlichere und verständnisvollere Welt.

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-7696825-1466446095-2511.jpeg.jpg)