Schriftliche Ausarbeitung 5. Pk Musterbeispiel

Die schriftliche Ausarbeitung der 5. Prüfungsklausur (PK) ist ein zentraler Bestandteil vieler Studiengänge und Ausbildungen in Deutschland. Sie dient dazu, das erlangte Wissen und die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Thema unter Beweis zu stellen. Dieses Dokument erläutert anhand eines Musterbeispiels die grundlegenden Aspekte, die bei der Erstellung einer solchen Ausarbeitung zu beachten sind. Beachten Sie, dass dieses Musterbeispiel lediglich als Orientierungshilfe dient und die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Prüfung unbedingt zu berücksichtigen sind.

Struktur und Inhalt einer schriftlichen Ausarbeitung

Die Struktur einer schriftlichen Ausarbeitung ist in der Regel standardisiert und umfasst die folgenden Hauptbestandteile:

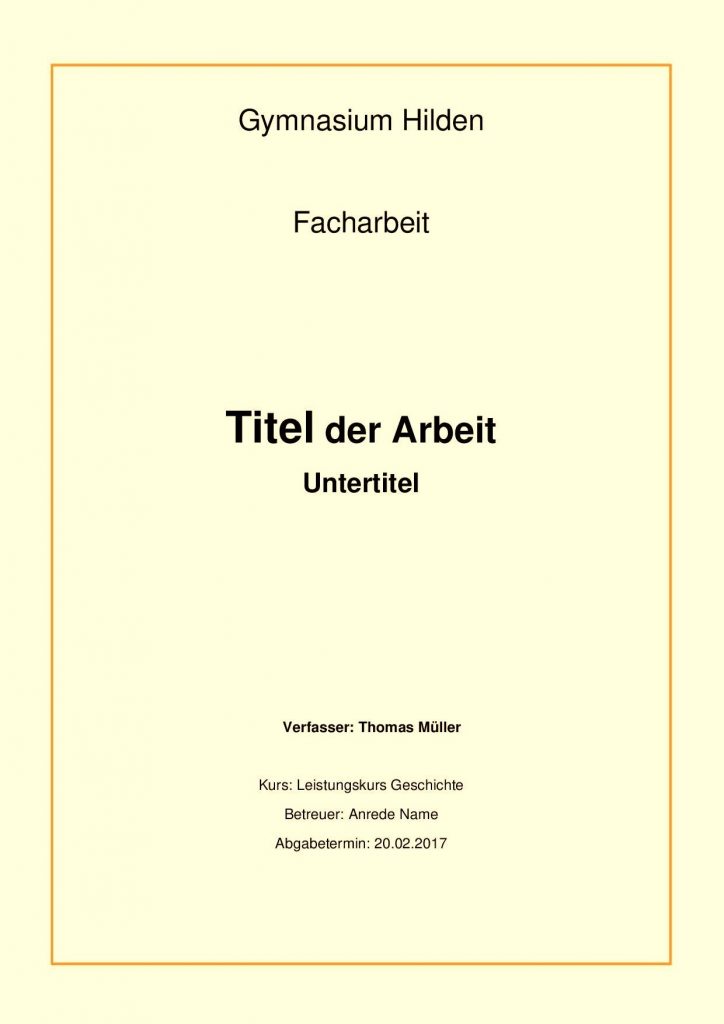

Deckblatt

Das Deckblatt enthält die wichtigsten Informationen zur Arbeit: Titel der Arbeit, Name des Verfassers, Matrikelnummer (falls zutreffend), Name des Dozenten/Prüfers, Datum der Einreichung, Studiengang und Semester. Ein gut gestaltetes Deckblatt vermittelt einen ersten professionellen Eindruck.

Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die Gliederung der Arbeit und die dazugehörigen Seitenzahlen. Es sollte übersichtlich und präzise sein, um dem Leser eine schnelle Orientierung zu ermöglichen. Die Gliederungspunkte sollten im Inhaltsverzeichnis exakt so wiedergegeben werden, wie sie im Text verwendet werden.

Einleitung

Die Einleitung dient dazu, das Thema der Arbeit vorzustellen, die Relevanz der Thematik zu begründen und die Fragestellung zu formulieren. Außerdem sollte die Einleitung einen kurzen Überblick über die Vorgehensweise und die Struktur der Arbeit geben. Eine klare und präzise Einleitung ist entscheidend für den Erfolg der gesamten Arbeit.

Hauptteil

Der Hauptteil ist das Kernstück der Ausarbeitung. Hier werden die relevanten Inhalte detailliert dargestellt, analysiert und diskutiert. Der Hauptteil sollte logisch strukturiert sein und die Argumentation muss nachvollziehbar sein. Belege und Quellenangaben sind unerlässlich, um die Aussagen zu untermauern und wissenschaftliche Redlichkeit zu gewährleisten. Innerhalb des Hauptteils können verschiedene Methoden und Theorien angewendet werden, um die Fragestellung zu beantworten.

Schlussfolgerung (Fazit)

In der Schlussfolgerung werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und bewertet. Es sollte eine Antwort auf die in der Einleitung formulierte Fragestellung gegeben werden. Außerdem können im Fazit Ausblicke auf weitere Forschungsfragen oder praktische Implikationen gegeben werden. Der Schluss sollte die Argumentation des Hauptteils schlüssig abrunden.

Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis enthält alle in der Arbeit verwendeten Quellenangaben. Es ist wichtig, die Quellenangaben korrekt und vollständig anzugeben, um Plagiate zu vermeiden und die Nachvollziehbarkeit der Argumentation zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Zitierstile (z.B. APA, MLA, Chicago), die je nach Fachbereich und Vorgaben des Dozenten/Prüfers verwendet werden müssen. Achten Sie auf Konsistenz bei der Anwendung des gewählten Zitierstils.

Anhang (optional)

Im Anhang können zusätzliche Materialien wie Tabellen, Grafiken, Fragebögen oder Transkripte von Interviews bereitgestellt werden, die für das Verständnis der Arbeit relevant sind, aber den Hauptteil überlasten würden. Der Anhang sollte im Text referenziert werden.

Musterbeispiel (Auszüge)

Um die obigen Ausführungen zu veranschaulichen, werden im Folgenden Auszüge aus einem fiktiven Musterbeispiel für eine schriftliche Ausarbeitung präsentiert. Das Thema dieser Ausarbeitung ist "Die Auswirkungen von Social Media auf das Konsumverhalten Jugendlicher".

Deckblatt:

Titel: Die Auswirkungen von Social Media auf das Konsumverhalten Jugendlicher

Verfasser: Max Mustermann

Matrikelnummer: 1234567

Dozent: Prof. Dr. Erika Mustermann

Datum: 15. Mai 2024

Studiengang: Kommunikationswissenschaft

Semester: 5. Semester

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitung ................................................................................................................................. 1

2. Theoretischer Hintergrund ......................................................................................................... 2

2.1. Social Media und seine Entwicklung ................................................................................... 2

2.2. Konsumverhalten Jugendlicher ............................................................................................ 4

2.3. Theorien der Beeinflussung ................................................................................................. 6

3. Methodologie .............................................................................................................................. 8

3.1. Forschungsdesign .................................................................................................................. 8

3.2. Datenerhebung .................................................................................................................... 9

3.3. Datenanalyse ...................................................................................................................... 10

4. Ergebnisse .................................................................................................................................. 11

4.1. Nutzung von Social Media .................................................................................................. 11

4.2. Einfluss auf Kaufentscheidungen ........................................................................................ 13

4.3. Rolle von Influencern .......................................................................................................... 15

5. Diskussion .................................................................................................................................. 17

6. Schlussfolgerung ........................................................................................................................ 19

7. Literaturverzeichnis ................................................................................................................... 21

8. Anhang ...................................................................................................................................... 23

Einleitung:

Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen von Social Media auf das Konsumverhalten Jugendlicher. Social Media Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube haben sich zu zentralen Kommunikations- und Informationsquellen für Jugendliche entwickelt. Gleichzeitig beeinflussen sie zunehmend deren Konsumverhalten. Die vorliegende Arbeit analysiert, inwieweit Social Media Plattformen Kaufentscheidungen beeinflussen und welche Rolle Influencer dabei spielen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Mechanismen der Beeinflussung zu entwickeln und Implikationen für Marketingstrategien abzuleiten. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, der die relevanten Grundlagen darstellt, einen empirischen Teil, der auf einer quantitativen Erhebung basiert, und eine abschließende Diskussion der Ergebnisse.

Hauptteil (Auszug):

4.2. Einfluss auf Kaufentscheidungen

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Social Media einen signifikanten Einfluss auf die Kaufentscheidungen Jugendlicher hat. Über 70% der Befragten gaben an, dass sie durch Social Media Plattformen auf Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam geworden sind. Besonders häufig werden dabei Produktbewertungen und Empfehlungen von Influencern berücksichtigt. Eine detaillierte Analyse zeigt, dass der Einfluss von Social Media je nach Produktkategorie variiert. So ist der Einfluss bei Mode, Kosmetik und Elektronikprodukten besonders hoch, während er bei Lebensmitteln und Dienstleistungen geringer ist. Es zeigt sich, dass visuelle Inhalte wie Bilder und Videos eine besonders starke Wirkung haben. (Quelle: Eigene Umfrage, 2024).

Schlussfolgerung:

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass Social Media einen erheblichen Einfluss auf das Konsumverhalten Jugendlicher hat. Social Media Plattformen dienen nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als wichtiger Kanal für die Beeinflussung von Kaufentscheidungen. Influencer spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie als Meinungsführer und glaubwürdige Informationsquelle wahrgenommen werden. Die Ergebnisse der Arbeit haben Implikationen für Marketingstrategien, die zunehmend auf Social Media Marketing und Influencer Marketing setzen sollten. Zukünftige Forschung sollte sich mit den langfristigen Auswirkungen von Social Media auf das Konsumverhalten Jugendlicher und den ethischen Aspekten der Beeinflussung auseinandersetzen.

Tipps für eine erfolgreiche schriftliche Ausarbeitung

- Frühzeitig beginnen: Beginnen Sie so früh wie möglich mit der Bearbeitung des Themas, um ausreichend Zeit für Recherche, Konzeption und Ausarbeitung zu haben.

- Genaue Anforderungen: Klären Sie die formalen Anforderungen (Umfang, Zitierstil, Formatierung) mit dem Dozenten/Prüfer ab.

- Gute Gliederung: Erstellen Sie eine detaillierte Gliederung, die als roter Faden für die Arbeit dient.

- Recherche: Führen Sie eine umfassende Recherche durch und nutzen Sie relevante Fachliteratur.

- Korrektes Zitieren: Achten Sie auf eine korrekte und vollständige Zitierung der Quellen.

- Sprache: Verwenden Sie eine klare, präzise und wissenschaftliche Sprache.

- Korrekturlesen: Lassen Sie die Arbeit von einer anderen Person Korrektur lesen, um Fehler zu vermeiden.

- Feedback einholen: Holen Sie sich Feedback von Kommilitonen oder dem Dozenten/Prüfer ein.

- Zeitmanagement: Planen Sie ausreichend Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte ein.

- Motivation: Bleiben Sie motiviert und lassen Sie sich nicht von Schwierigkeiten entmutigen.

Diese Hinweise und das Musterbeispiel sollen Ihnen als Hilfestellung bei der Erstellung Ihrer schriftlichen Ausarbeitung dienen. Eine sorgfältige Vorbereitung und eine strukturierte Arbeitsweise sind der Schlüssel zum Erfolg. Viel Erfolg bei Ihrer Prüfung!