Sieht Der Arbeitgeber Bei Welchem Arzt Ich War

Die Frage, ob ein Arbeitgeber Einblick in die medizinische Behandlung seiner Angestellten hat, ist ein sensibler Bereich, der sowohl datenschutzrechtliche als auch arbeitsrechtliche Aspekte berührt. Die Antwort ist in den meisten Fällen ein klares Nein. Der Arbeitgeber hat grundsätzlich kein Recht, zu erfahren, welcher Arzt von einem Mitarbeiter aufgesucht wurde, welche Diagnosen gestellt wurden oder welche Behandlungen durchgeführt werden. Der Schutz der Privatsphäre des Arbeitnehmers, insbesondere im Hinblick auf seine Gesundheit, genießt in Deutschland einen hohen Stellenwert.

Das Arztgeheimnis und seine Bedeutung

Die Basis für diesen Schutz bildet das Arztgeheimnis, verankert in § 203 des Strafgesetzbuches (StGB). Dieses Gesetz verpflichtet Ärzte und ihre Gehilfen zur Verschwiegenheit über alles, was ihnen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit anvertraut oder bekannt geworden ist. Das Arztgeheimnis dient dem Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient. Es soll sicherstellen, dass Patienten sich ohne Angst vor Offenbarung ihrer persönlichen Daten medizinischer Hilfe anvertrauen können. Der Schutz des Patienten geht hier vor den Interessen des Arbeitgebers. Die Verletzung des Arztgeheimnisses ist strafbar.

Das Arztgeheimnis erstreckt sich nicht nur auf den Arzt selbst, sondern auf alle Personen, die beruflich an der Behandlung beteiligt sind, beispielsweise Arzthelferinnen und -helfer, Pflegekräfte und Psychotherapeuten. Auch der Arbeitgeber des Arztes unterliegt der Schweigepflicht, sofern er im Rahmen seiner Tätigkeit Kenntnis von Patientendaten erlangt.

Was der Arbeitgeber wissen darf – und was nicht

Obwohl der Arbeitgeber keinen Anspruch auf detaillierte Informationen über die medizinische Behandlung eines Mitarbeiters hat, gibt es Situationen, in denen er bestimmte Informationen benötigt, um seinen Pflichten nachzukommen. Der wichtigste Fall ist die Arbeitsunfähigkeit.

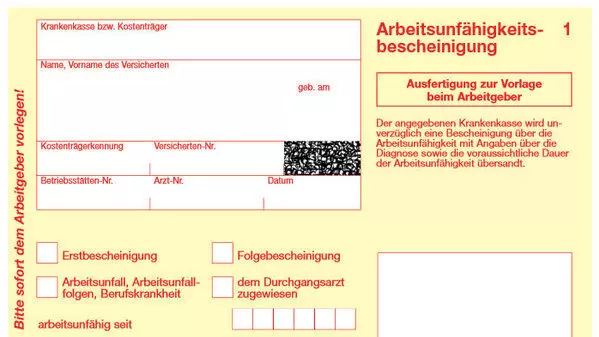

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Bei einer Arbeitsunfähigkeit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen, dass er arbeitsunfähig ist. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, ist in der Regel eine ärztliche Bescheinigung (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder auch „gelber Schein“) vorzulegen. Seit 2023 ruft der Arbeitgeber die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) bei der Krankenkasse des Arbeitnehmers ab, benötigt also keine Papierbescheinigung mehr. Allerdings besteht weiterhin die Pflicht des Arbeitnehmers, die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung enthält Informationen über die Dauer der Arbeitsunfähigkeit, aber keine Angaben zur Diagnose. Der Arbeitgeber erfährt also lediglich, dass der Mitarbeiter aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann und wie lange die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich andauern wird. Die konkrete Erkrankung bleibt dem Arbeitgeber verborgen.

Gesundheitliche Eignung für bestimmte Tätigkeiten

In bestimmten Berufen oder bei bestimmten Tätigkeiten kann die gesundheitliche Eignung des Mitarbeiters von entscheidender Bedeutung sein. Dies gilt beispielsweise für Piloten, Lokführer, Busfahrer oder Mitarbeiter, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten. In solchen Fällen kann der Arbeitgeber im Rahmen der betriebsärztlichen Untersuchung überprüfen lassen, ob der Mitarbeiter den Anforderungen der Tätigkeit gesundheitlich gewachsen ist. Auch hier gilt jedoch, dass der Betriebsarzt dem Arbeitgeber lediglich mitteilt, ob der Mitarbeiter für die Tätigkeit geeignet ist oder nicht. Details zur Diagnose oder Behandlung werden dem Arbeitgeber nicht mitgeteilt.

Beispiel: Ein Busfahrer klagt über Schwindelgefühle. Der Arbeitgeber schickt ihn zur betriebsärztlichen Untersuchung. Der Betriebsarzt stellt fest, dass der Busfahrer an einer Erkrankung leidet, die seine Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt. Der Betriebsarzt teilt dem Arbeitgeber lediglich mit, dass der Busfahrer nicht mehr fahrtüchtig ist. Die Diagnose der Erkrankung teilt er dem Arbeitgeber nicht mit.

Freiwillige Offenbarung durch den Arbeitnehmer

Es steht dem Arbeitnehmer selbstverständlich frei, seinem Arbeitgeber freiwillig Informationen über seine Gesundheit mitzuteilen. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn die Erkrankung Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat oder besondere Vorkehrungen am Arbeitsplatz erforderlich sind. Der Arbeitnehmer sollte sich jedoch bewusst sein, dass er diese Informationen freiwillig preisgibt und dass er auch das Recht hat, Informationen zurückzuhalten.

Was tun, wenn der Arbeitgeber unerlaubt Informationen verlangt?

Sollte der Arbeitgeber versuchen, auf unzulässige Weise Informationen über die medizinische Behandlung eines Mitarbeiters zu erlangen, beispielsweise indem er den Mitarbeiter direkt nach der Diagnose fragt oder versucht, den behandelnden Arzt zu kontaktieren, sollte der Mitarbeiter unbedingt seine Rechte wahrnehmen. Folgende Schritte können hilfreich sein:

- Das Gespräch suchen: Zunächst sollte der Mitarbeiter versuchen, das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen und ihm die Rechtslage zu erläutern. Oftmals ist dem Arbeitgeber die Unzulässigkeit seines Verhaltens gar nicht bewusst.

- Den Betriebsrat einschalten: Verfügt das Unternehmen über einen Betriebsrat, kann dieser als Vermittler eingeschaltet werden. Der Betriebsrat hat die Aufgabe, die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten und auf die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zu achten.

- Rechtlichen Rat einholen: In schwerwiegenden Fällen kann es ratsam sein, rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Arbeitsrecht einzuholen. Der Anwalt kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.

- Beschwerde einreichen: Bei einem Verstoß gegen den Datenschutz kann sich der Mitarbeiter an die zuständige Datenschutzbehörde wenden und eine Beschwerde einreichen.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter ein hohes Gut ist. Arbeitnehmer sollten sich ihrer Rechte bewusst sein und diese im Zweifelsfall auch durchsetzen. Ein offener und vertrauensvoller Umgang mit dem Thema Gesundheit ist zwar wünschenswert, darf aber niemals auf Kosten des Datenschutzes und der Privatsphäre gehen.

Die Rolle des Betriebsarztes

Der Betriebsarzt nimmt eine besondere Rolle ein. Er ist nicht der Arzt des Arbeitgebers, sondern vielmehr ein unabhängiger Berater, der sowohl den Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes unterstützt. Seine Tätigkeit umfasst die Durchführung von Eignungsuntersuchungen, die Beratung bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen und die Durchführung von Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen. Der Betriebsarzt unterliegt ebenfalls dem Arztgeheimnis und darf dem Arbeitgeber keine Details über die Erkrankungen der Mitarbeiter mitteilen. Er teilt dem Arbeitgeber lediglich mit, ob der Mitarbeiter für eine bestimmte Tätigkeit geeignet ist oder nicht, oder gibt allgemeine Empfehlungen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Unternehmen.

Besonderheiten bei psychischen Erkrankungen

Besonders sensibel ist die Situation bei psychischen Erkrankungen. Viele Betroffene scheuen sich, ihren Arbeitgeber über ihre Erkrankung zu informieren, aus Angst vor Stigmatisierung oder Benachteiligung. Es ist wichtig, dass Arbeitgeber ein Klima des Vertrauens schaffen, in dem Mitarbeiter offen über psychische Belastungen sprechen können, ohne Angst vor negativen Konsequenzen haben zu müssen. Gleichzeitig müssen die Rechte der Betroffenen gewahrt bleiben. Der Arbeitgeber darf keine unzulässigen Fragen stellen oder Druck ausüben, um Informationen über die psychische Gesundheit des Mitarbeiters zu erhalten.

Abschließend lässt sich festhalten, dass der Arbeitgeber grundsätzlich keinen Anspruch darauf hat, zu erfahren, welcher Arzt von einem Mitarbeiter aufgesucht wurde. Der Schutz der Privatsphäre und das Arztgeheimnis haben hier Vorrang. Arbeitnehmer sollten ihre Rechte kennen und sich im Zweifelsfall rechtlichen Rat einholen, um sich vor unzulässigen Eingriffen in ihre Privatsphäre zu schützen. Eine offene Kommunikation und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind wichtig, dürfen aber niemals auf Kosten des Datenschutzes gehen.