Terror Ferdinand Von Schirach Zusammenfassung

Ferdinand von Schirachs Theaterstück "Terror" hat seit seiner Uraufführung im Jahr 2015 nicht nur deutschlandweit, sondern international für intensive Diskussionen gesorgt. Das Stück, das sich mit der ethischen und rechtlichen Problematik des Abschusses eines entführten Passagierflugzeugs durch einen Kampfjetpiloten befasst, ist jedoch mehr als nur ein packendes Drama. Es bietet auch ein außergewöhnliches Potenzial für Bildung und Reflexion, das über die bloße Unterhaltung hinausgeht. Die Inszenierungen von "Terror" selbst, aber auch begleitende Ausstellungen und didaktische Materialien, schaffen eine vielschichtige Auseinandersetzung mit komplexen moralischen Dilemmata.

Die Exponate: Vom Theaterstück zur Ausstellung

Die meisten Inszenierungen von "Terror" zeichnen sich durch ein minimalistisches Bühnenbild aus, das den Fokus ganz auf die Argumente und die emotionale Wucht des Plädoyers legt. Oftmals wird der Gerichtssaal als neutraler Raum dargestellt, der die Distanz und Objektivität der juristischen Auseinandersetzung betont. Gerade diese Reduktion bietet jedoch eine ideale Grundlage für begleitende Ausstellungen, die den Kontext und die Tiefe der Thematik weiter erschließen.

Die Materialität des Dilemmas: Dokumente und Beweismittel

Eine Ausstellung zu "Terror" könnte beispielsweise Originaldokumente oder fiktive Beweismittel aus dem Stück zeigen: Flugrouten, Funkprotokolle, psychologische Gutachten des Piloten. Diese Exponate würden die dramatische Situation, die zum Abschuss führte, greifbarer machen und die Zuschauer in die Entscheidungsfindung hineinziehen. Durch die Konfrontation mit den konkreten "Fakten" des Falles wird die ethische Dimension des Problems noch deutlicher. Es geht nicht mehr nur um eine abstrakte Diskussion über Terrorismus und Sicherheit, sondern um die konkrete Abwägung von Menschenleben.

Die Stimmen der Betroffenen: Interviews und Augenzeugenberichte

Ein weiterer wichtiger Bestandteil einer Ausstellung könnten Interviews mit Experten oder fiktiven "Augenzeugen" sein. Juristen, Ethiker, Militärangehörige oder Angehörige von Terroropfern könnten ihre Perspektiven auf den Fall darlegen. Auch fiktive Interviews mit Hinterbliebenen der Passagiere im abgeschossenen Flugzeug oder der potenziellen Opfer am Boden könnten in die Ausstellung integriert werden, um die emotionale Bandbreite und die menschlichen Kosten der Entscheidung zu verdeutlichen. Diese unterschiedlichen Perspektiven tragen dazu bei, die Komplexität des Dilemmas zu erfassen und ein differenziertes Bild der Ereignisse zu vermitteln.

Der juristische Kontext: Parallelen zu realen Fällen

Um den juristischen Kontext von "Terror" zu verdeutlichen, könnte die Ausstellung auch Parallelen zu realen Fällen von Terrorismusbekämpfung und militärischen Interventionen ziehen. Die Darstellung von entsprechenden Gerichtsurteilen, Gesetzen oder internationalen Abkommen würde den rechtlichen Rahmen der Diskussion aufzeigen und die Zuschauer dazu anregen, über die Grenzen des Rechts und die Notwendigkeit ethischer Abwägung nachzudenken.

Der Bildungswert: Förderung von Urteilskraft und Diskurs

Der Bildungswert von "Terror" und begleitenden Ausstellungen liegt in der Förderung von kritischem Denken und ethischer Urteilskraft. Das Stück zwingt die Zuschauer, sich mit den eigenen moralischen Überzeugungen auseinanderzusetzen und diese zu hinterfragen. Durch die Konfrontation mit unterschiedlichen Perspektiven und Argumenten werden sie dazu angeregt, ihre eigene Position zu überdenken und zu differenzieren.

Die Vermittlung von juristischen Grundlagen

Das Stück bietet auch eine hervorragende Möglichkeit, juristische Grundlagen zu vermitteln. Die Verhandlung im Stück, die Darstellung der verschiedenen Rechtsgrundsätze und die Argumentation der Verteidigung und Anklage bieten einen anschaulichen Einblick in die Funktionsweise des deutschen Rechtssystems. Im Rahmen von Begleitveranstaltungen oder didaktischen Materialien könnten juristische Fachleute die rechtlichen Aspekte des Falles erläutern und mit den Zuschauern diskutieren.

Die Förderung der Diskussionskultur

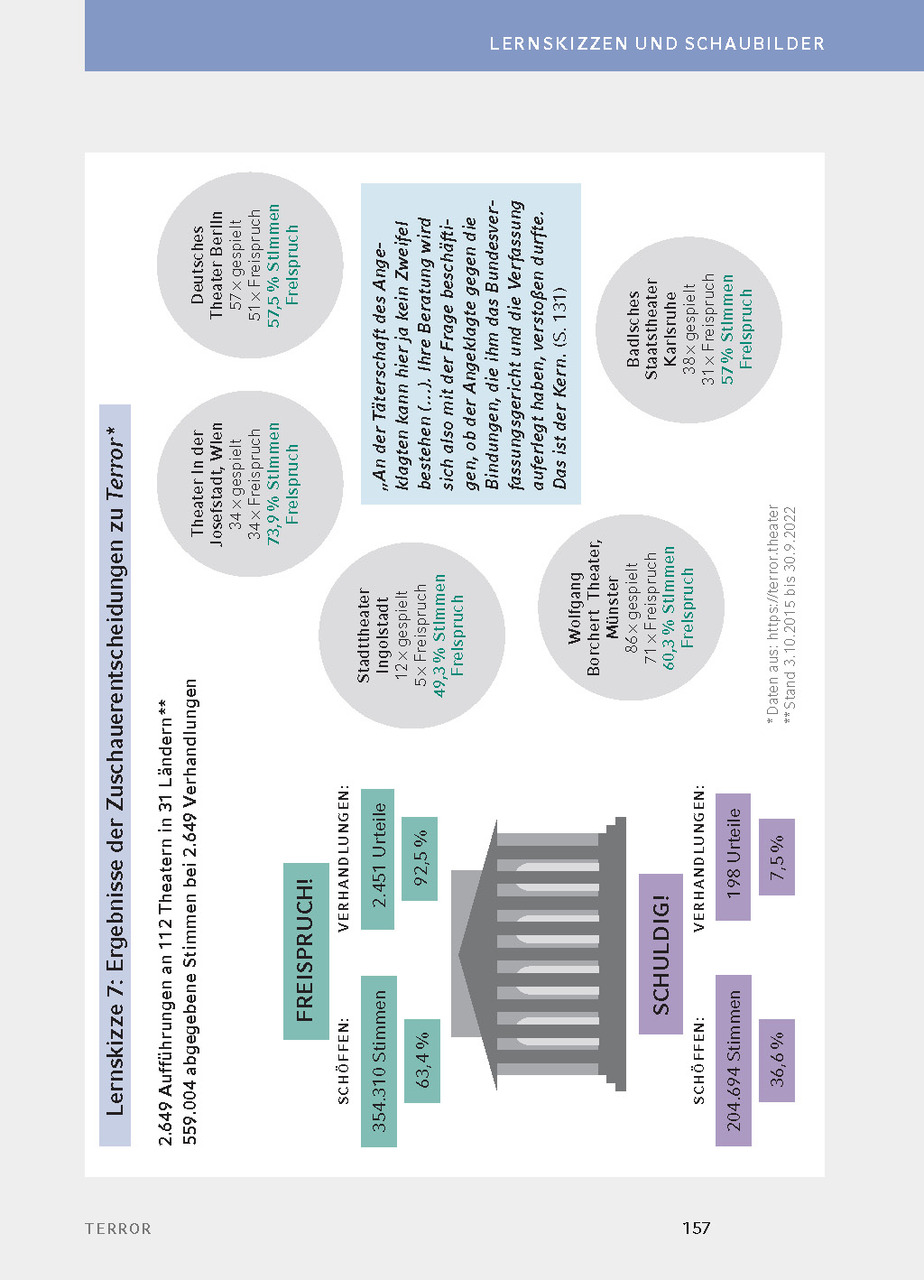

"Terror" ist ein Stück, das zur Diskussion anregt. Die offene Struktur des Endes, bei dem das Publikum über Schuld oder Unschuld des Piloten abstimmt, fordert die Zuschauer heraus, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese zu verteidigen. Begleitende Diskussionsforen oder Podiumsgespräche können dazu beitragen, eine lebhafte und konstruktive Auseinandersetzung mit den Themen des Stücks zu fördern. Hierbei ist es wichtig, einen respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Meinungen zu gewährleisten und die Zuschauer zu ermutigen, ihre Argumente sachlich und fundiert vorzutragen.

Die Auseinandersetzung mit ethischen Dilemmata

Der zentrale Bildungswert von "Terror" liegt in der Auseinandersetzung mit ethischen Dilemmata. Das Stück konfrontiert die Zuschauer mit einer Situation, in der es keine einfachen Antworten gibt und in der jede Entscheidung mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden ist. Durch die Reflexion über die eigenen moralischen Überzeugungen und die Auseinandersetzung mit den Argumenten der anderen werden die Zuschauer dazu angeregt, ihre ethische Urteilskraft zu schärfen und ihre Verantwortung als Bürger in einer demokratischen Gesellschaft wahrzunehmen. Die Fähigkeit, komplexe ethische Fragen zu durchdenken und fundierte Entscheidungen zu treffen, ist in einer Zeit globaler Krisen und Herausforderungen von unschätzbarem Wert.

Die Besuchererfahrung: Emotionale Beteiligung und kognitive Anregung

Die Besuchererfahrung bei "Terror" ist geprägt von emotionaler Beteiligung und kognitiver Anregung. Das Stück ist packend und fesselnd inszeniert, sodass die Zuschauer von Anfang an in die dramatische Situation hineingezogen werden. Die offene Struktur des Endes, bei dem das Publikum über Schuld oder Unschuld des Piloten abstimmt, verstärkt die emotionale Beteiligung und fordert die Zuschauer heraus, sich aktiv mit den Themen des Stücks auseinanderzusetzen.

Die Inszenierung als Spiegel der Gesellschaft

Die Inszenierung von "Terror" kann auch als Spiegel der Gesellschaft dienen. Die Reaktionen des Publikums auf die Argumente der Verteidigung und Anklage, das Abstimmungsergebnis und die anschließenden Diskussionen geben Aufschluss über die Werte und Überzeugungen der Gesellschaft. Die Analyse dieser Reaktionen kann dazu beitragen, ein besseres Verständnis für die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Herausforderungen zu entwickeln.

Die Bedeutung der Nachbereitung

Eine sorgfältige Nachbereitung der Aufführung, beispielsweise durch Diskussionsrunden oder Workshops, ist entscheidend, um die nachhaltige Wirkung des Stücks zu gewährleisten. Hierbei können die Zuschauer ihre Eindrücke austauschen, ihre Argumente vertiefen und ihre ethische Urteilskraft weiter schärfen. Auch die begleitende Ausstellung kann dazu beitragen, die Auseinandersetzung mit den Themen des Stücks zu vertiefen und die Besucher zu einer kritischen Reflexion anzuregen. Die Kombination aus Theateraufführung, Ausstellung und Nachbereitung bietet eine einzigartige Möglichkeit, komplexe ethische Fragen aufzugreifen und eine breite Öffentlichkeit für diese Fragen zu sensibilisieren.

Der Wert der Kontroverse

Die Kontroverse, die "Terror" ausgelöst hat, ist ein Zeichen für die Relevanz und die Bedeutung des Stücks. Die Tatsache, dass das Stück unterschiedliche Meinungen und Reaktionen hervorruft, zeigt, dass es ein wichtiges Thema anspricht und die Zuschauer dazu anregt, über die eigenen moralischen Überzeugungen nachzudenken. Die Auseinandersetzung mit kontroversen Themen ist ein wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft und trägt dazu bei, den Diskurs und die Meinungsbildung zu fördern.

Insgesamt bietet "Terror" ein außergewöhnliches Potenzial für Bildung, Reflexion und gesellschaftlichen Diskurs. Die Inszenierungen des Stücks selbst, aber auch begleitende Ausstellungen und didaktische Materialien, schaffen eine vielschichtige Auseinandersetzung mit komplexen moralischen Dilemmata und tragen dazu bei, die ethische Urteilskraft und die Diskussionskultur in der Gesellschaft zu fördern.