Verhalten Im Unendlichen Ganzrationale Funktionen

Die Frage nach dem Verhalten im Unendlichen von ganzrationalen Funktionen ist mehr als nur eine mathematische Übung; sie ist eine Reise in die Abstraktion, ein Eintauchen in die Grenzen des Vorstellbaren. Es geht darum, das Ende einer Funktion zu ergründen, obwohl dieses Ende in der Unendlichkeit liegt – ein Ort, den wir empirisch nie erreichen können.

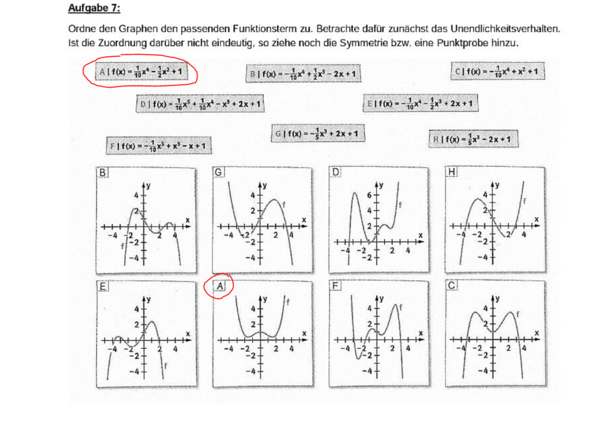

Ausstellungsstück: Die Polynomlandschaft

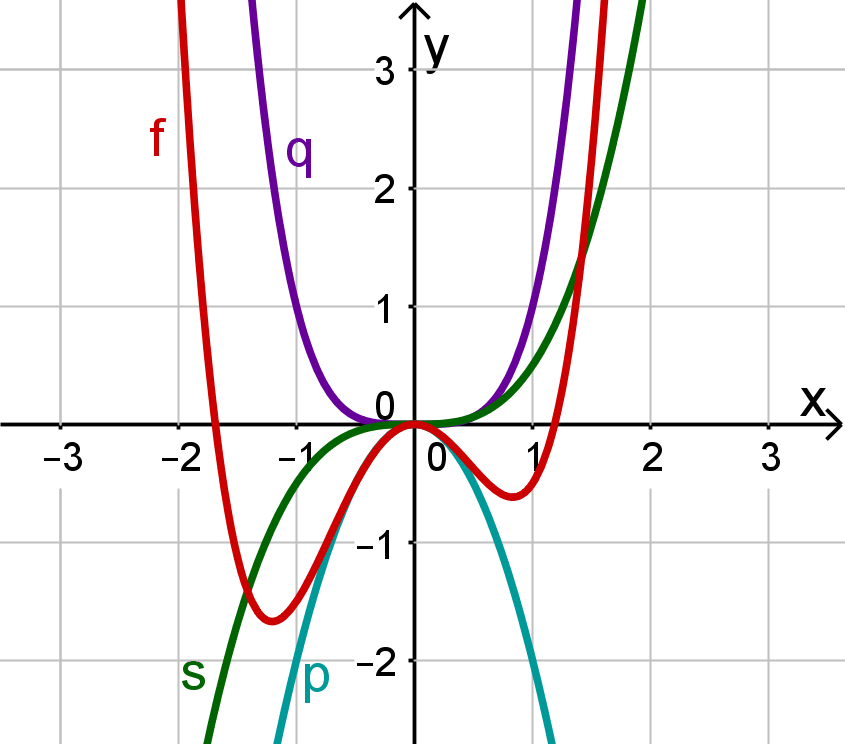

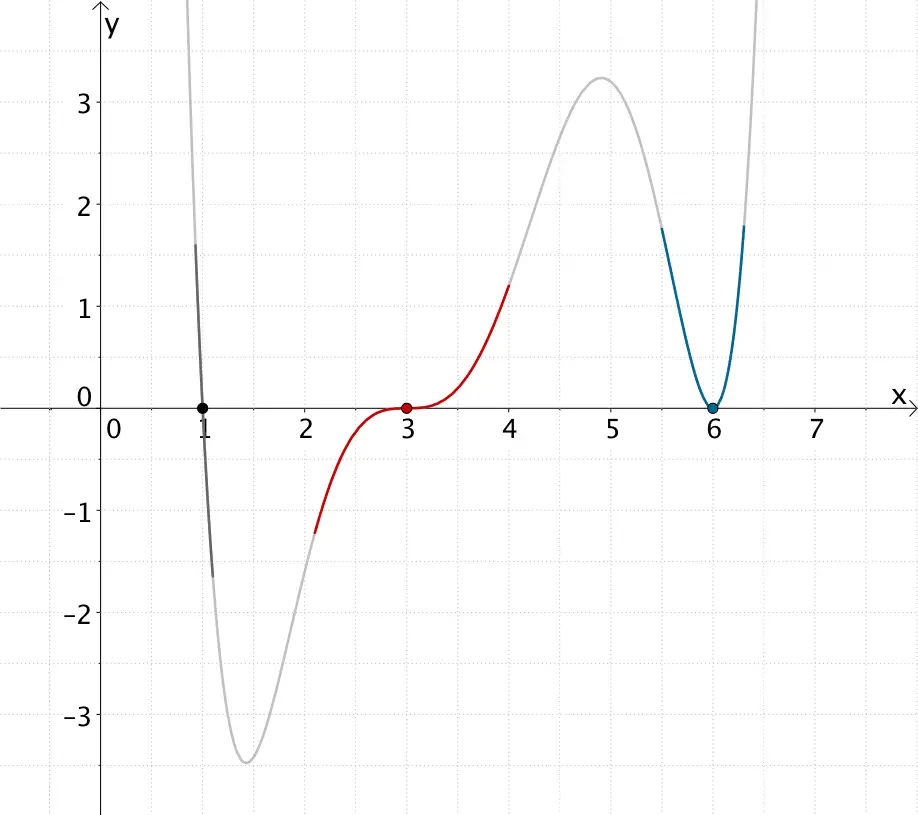

Stellen Sie sich eine weitläufige Landschaft vor, eine Ebene, die sich in alle Richtungen erstreckt. Diese Ebene repräsentiert die x-Achse, die Domäne unserer ganzrationalen Funktion. Über dieser Ebene erhebt sich ein Gebirge, dessen Gipfel und Täler durch die Funktionswerte – die y-Werte – definiert sind. Jede ganzrationale Funktion, jedes Polynom, erschafft seine eigene einzigartige Gebirgslandschaft.

Diese "Polynomlandschaft" ist unser erstes Ausstellungsstück. Sie ermöglicht eine visuelle Annäherung an das Konzept des Verhaltens im Unendlichen. Nehmen wir beispielsweise die Funktion f(x) = x². Ihre Landschaft ist eine Parabel, die sich nach oben öffnet. Wenn wir uns in der x-Achse nach rechts oder links entfernen – also in Richtung Unendlich oder Minus-Unendlich gehen – steigt die Parabel immer weiter an. Das Verhalten im Unendlichen ist hier klar: Die Funktion strebt nach Unendlich.

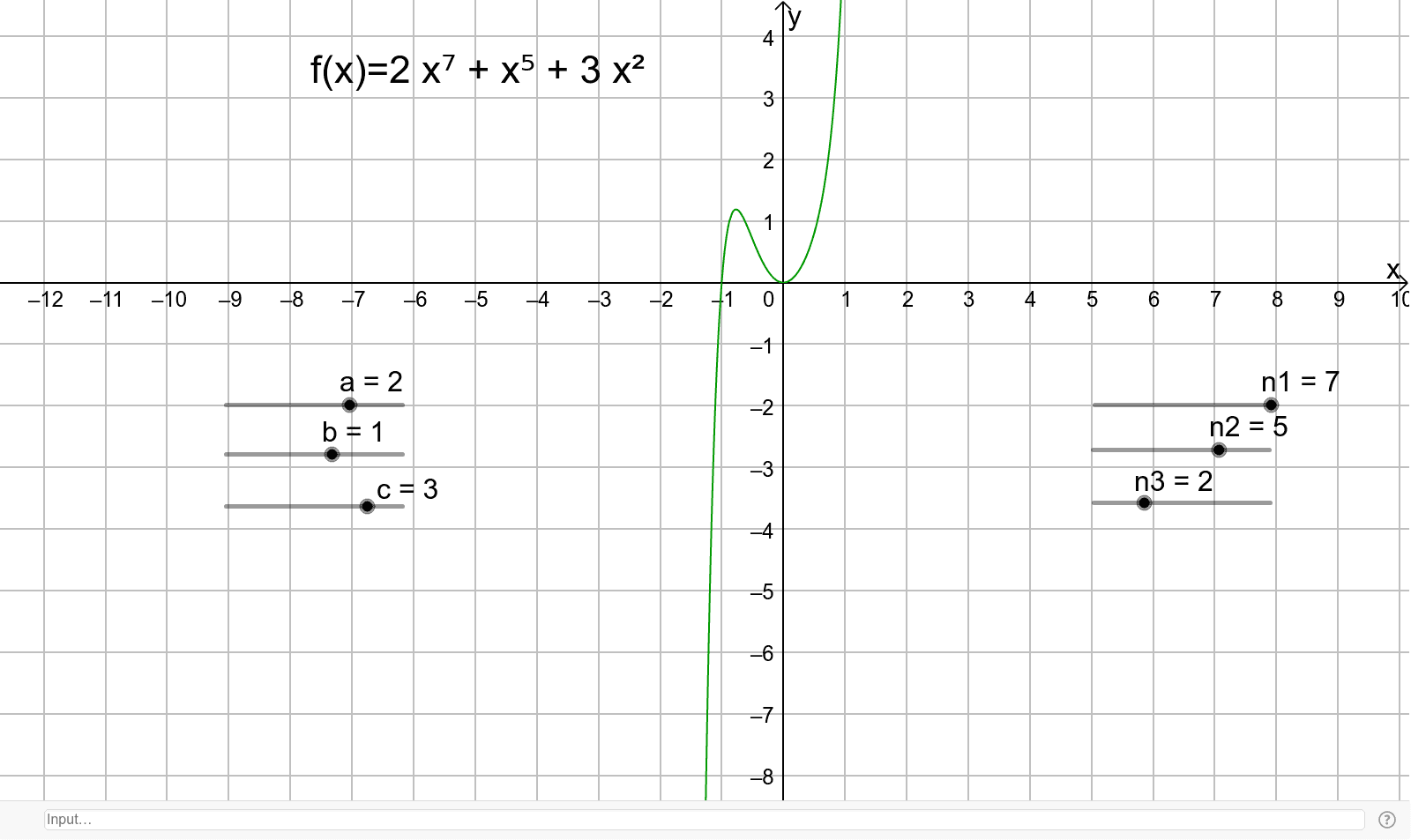

Ein komplexeres Beispiel wäre f(x) = -x³ + 2x. Hier sehen wir eine Landschaft mit einem markanten Gipfel und einem Tal. Doch auch diese Landschaft folgt einem klaren Muster, wenn wir uns weit genug von der Null entfernen. Der Term mit der höchsten Potenz, -x³, dominiert das Verhalten. Für große positive x-Werte wird die Funktion negativ und strebt nach Minus-Unendlich. Für große negative x-Werte wird die Funktion positiv und strebt nach Unendlich. Der Grad des Polynoms und das Vorzeichen des Leitkoeffizienten sind die Schlüssel zu dieser Vorhersage.

Die didaktische Dimension der Visualisierung

Die Visualisierung durch die Polynomlandschaft ist ein mächtiges Werkzeug im Unterricht. Sie hilft Lernenden, die abstrakte mathematische Definition des Grenzwerts mit einem konkreten Bild zu verbinden. Sie fördert das intuitive Verständnis, dass der Grad des Polynoms und der Leitkoeffizient letztlich über das Schicksal der Funktion im Unendlichen entscheiden. Sie vermittelt, dass niedrigere Potenzen, obwohl sie das Verhalten in der Nähe der Null beeinflussen, im Vergleich zu der höchsten Potenz an Bedeutung verlieren, je weiter wir uns von der Null entfernen. Es ist wie ein Tauziehen: Je weiter wir vom Mittelpunkt entfernt sind, desto stärker zieht das Seil auf der Seite der höchsten Potenz.

Ausstellungsstück: Der Grenzwertbegriff

Der Grenzwertbegriff ist das Herzstück der mathematischen Analyse des Verhaltens im Unendlichen. Er formalisiert das, was wir intuitiv durch die Polynomlandschaft erkennen: Was passiert mit der Funktion, wenn wir uns unendlich weit vom Ursprung entfernen? Die formale Definition eines Grenzwerts mag zunächst abschreckend wirken, aber sie ist im Wesentlichen eine präzise Art zu sagen: "Die Funktion kommt beliebig nahe an diesen Wert heran, wenn wir nur weit genug weggehen."

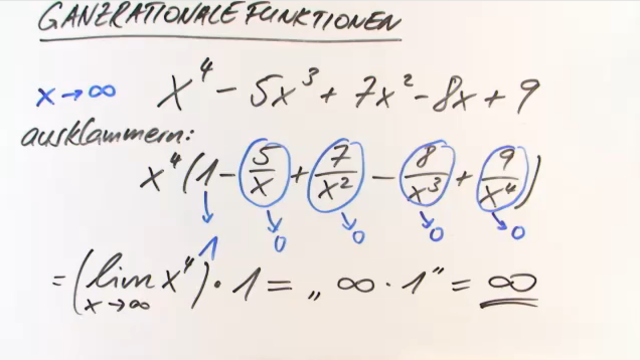

Für ganzrationale Funktionen ist der Grenzwertbegriff besonders elegant anwendbar. Wir betrachten den Term mit der höchsten Potenz und ignorieren alle anderen Terme. Mathematisch ausgedrückt bedeutet das:

limx→∞ anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 = limx→∞ anxn

Diese Gleichung besagt, dass der Grenzwert der gesamten Funktion im Unendlichen gleich dem Grenzwert des Terms mit der höchsten Potenz ist. Die Begründung liegt in der unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeit der Potenzen von x. Für große x-Werte wächst xn viel schneller als xn-1, xn-2 usw. Die niedrigeren Potenzen werden relativ zu xn vernachlässigbar.

Betrachten wir die Funktion f(x) = 3x4 - 2x² + 1. Der Grenzwert für x gegen Unendlich ist:

limx→∞ (3x4 - 2x² + 1) = limx→∞ 3x4 = ∞

Da x4 für große x-Werte beliebig groß wird, strebt die gesamte Funktion nach Unendlich.

Die Eleganz der Abstraktion

Der Grenzwertbegriff ist ein Meisterwerk mathematischer Abstraktion. Er erlaubt uns, über das Unendliche präzise Aussagen zu treffen, ohne es jemals erreichen zu müssen. Er ist ein Werkzeug, das uns befähigt, das Verhalten komplexer Funktionen zu verstehen und vorherzusagen. Er ist ein Fenster in die Tiefen der mathematischen Welt.

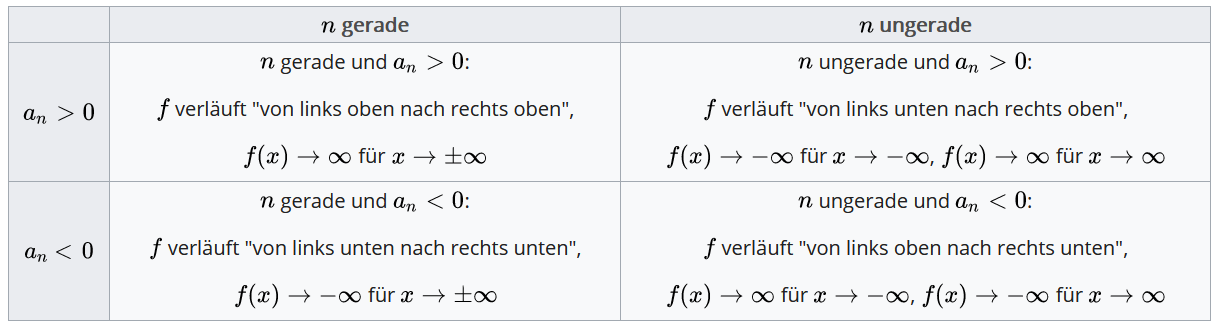

Ausstellungsstück: Der Einfluss des Leitkoeffizienten

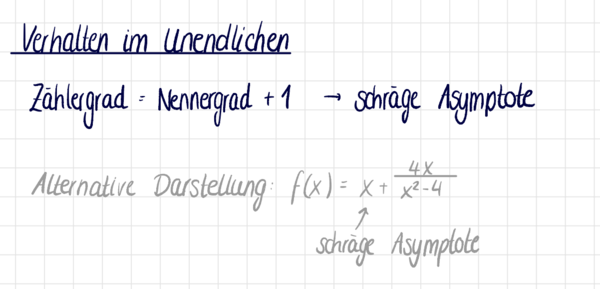

Der Leitkoeffizient, an, ist der Koeffizient des Terms mit der höchsten Potenz. Er spielt eine entscheidende Rolle beim Verhalten im Unendlichen. Sein Vorzeichen bestimmt, ob die Funktion nach Unendlich oder Minus-Unendlich strebt.

Wenn an > 0 (positiv) ist, strebt die Funktion für große positive x-Werte nach Unendlich. Wenn an < 0 (negativ) ist, strebt die Funktion für große positive x-Werte nach Minus-Unendlich.

Zusätzlich spielt der Grad des Polynoms eine Rolle, wenn wir negative Unendlichkeit betrachten. Ist der Grad gerade, so verhält sich die Funktion für x gegen Minus-Unendlich ähnlich wie für x gegen Unendlich. Ist der Grad ungerade, so kehrt sich das Verhalten um.

Beispiele:

- f(x) = 2x³: Grad ungerade, Leitkoeffizient positiv. Für x→∞ strebt f(x)→∞, für x→-∞ strebt f(x)→-∞.

- f(x) = -x²: Grad gerade, Leitkoeffizient negativ. Für x→∞ strebt f(x)→-∞, für x→-∞ strebt f(x)→-∞.

Die Bedeutung des Details

Die Betrachtung des Leitkoeffizienten und des Grades des Polynoms offenbart die feinen Nuancen des Verhaltens im Unendlichen. Sie zeigt, dass selbst kleine Änderungen in der mathematischen Formel zu dramatisch unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Sie lehrt uns, dass in der Mathematik jedes Detail zählt.

Das Besucherlebnis: Eine Reflexion über die Grenzen der Erkenntnis

Die Beschäftigung mit dem Verhalten im Unendlichen ganzrationaler Funktionen ist eine intellektuelle Herausforderung, die über die reine Anwendung von Formeln hinausgeht. Sie ist eine Einladung, über die Grenzen unserer Erkenntnis nachzudenken. Die Unendlichkeit ist ein Konzept, das sich unserer direkten Erfahrung entzieht. Wir können sie nicht sehen, berühren oder messen. Dennoch können wir sie mathematisch beschreiben und ihre Auswirkungen auf das Verhalten von Funktionen vorhersagen.

Die Erfahrung, das Verhalten im Unendlichen zu verstehen, ist vergleichbar mit dem Blick auf einen fernen Stern. Wir sehen das Licht, das von ihm ausgeht, und können daraus auf seine Eigenschaften schließen, obwohl wir ihn selbst nie erreichen werden. So ist es auch mit der Unendlichkeit: Wir können ihre Auswirkungen auf die Mathematik beobachten und daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Der wahre Wert dieser "Ausstellung" liegt nicht in der reinen Faktenvermittlung, sondern in der Anregung zum Nachdenken. Sie fordert uns heraus, unsere Vorstellungskraft zu erweitern, die Grenzen des Möglichen zu erkunden und die Schönheit und Eleganz der mathematischen Welt zu würdigen. Sie lädt uns ein, die Unendlichkeit nicht als ein Hindernis, sondern als eine Quelle der Inspiration zu betrachten.

![Verhalten Im Unendlichen Ganzrationale Funktionen Verhalten im Unendlichen • Erklärung und Beispiele · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/02/Bild-1-1-1024x709.png)

![Verhalten Im Unendlichen Ganzrationale Funktionen e-Funktionen: Verhalten im Unendlichen [BEISPIELE] 1a einfach](https://technikermathe.de/wp-content/uploads/2022/12/ma3-efunktion-verhalten-unendlich1-768x432.png)

![Verhalten Im Unendlichen Ganzrationale Funktionen Globalverhalten • einfach erklärt · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/08/WP_Globalverhalten-1024x576.jpg)