Was Passiert Wenn Man Kirchgeld Nicht Bezahlt

Das Kirchgeld ist eine Kirchensteuer, die in Deutschland von den Mitgliedern bestimmter Religionsgemeinschaften erhoben wird, hauptsächlich von der evangelischen und katholischen Kirche. Es ist zusätzlich zur Lohn- bzw. Einkommensteuer zu entrichten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dieser Artikel erklärt die Konsequenzen, wenn man das Kirchgeld nicht bezahlt.

Was ist Kirchgeld und wer muss es bezahlen?

Das Kirchgeld ist keine automatische Abgabe. Es wird in der Regel nur dann fällig, wenn Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner gemeinsam veranlagt werden und einer von beiden nicht einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehört. Vereinfacht gesagt: Verdient ein Kirchenmitglied deutlich weniger als sein/ihr nicht-kirchensteuerpflichtiger Partner, wird ein besonderes Kirchgeld fällig. Der Sinn dahinter ist, dass die Kirchensteuerlast gerechter verteilt werden soll, da der nicht-kirchensteuerpflichtige Partner indirekt vom Einkommen des Kirchenmitglieds profitiert.

Es gibt zwei Arten von Kirchgeld:

- Allgemeines Kirchgeld: Wird von Kirchenmitgliedern erhoben, deren Einkommen die Freigrenze überschreitet, aber die keine Lohn- oder Einkommensteuer zahlen (z.B. Rentner mit geringem Einkommen).

- Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (oder Lebenspartnerschaft): Wird erhoben, wenn ein Ehepartner (oder Lebenspartner) Mitglied einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft ist und der andere nicht. Dies gilt, wenn beide Partner zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden.

Die Höhe des Kirchgeldes ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere vom Einkommen des Kirchenmitglieds und den jeweiligen Bestimmungen der jeweiligen Landeskirche oder Diözese. Die genauen Berechnungsgrundlagen sind komplex und können von Bundesland zu Bundesland leicht variieren. Es ist ratsam, sich direkt bei der zuständigen Kirchensteuerstelle oder einem Steuerberater zu informieren.

Was passiert, wenn man das Kirchgeld nicht bezahlt?

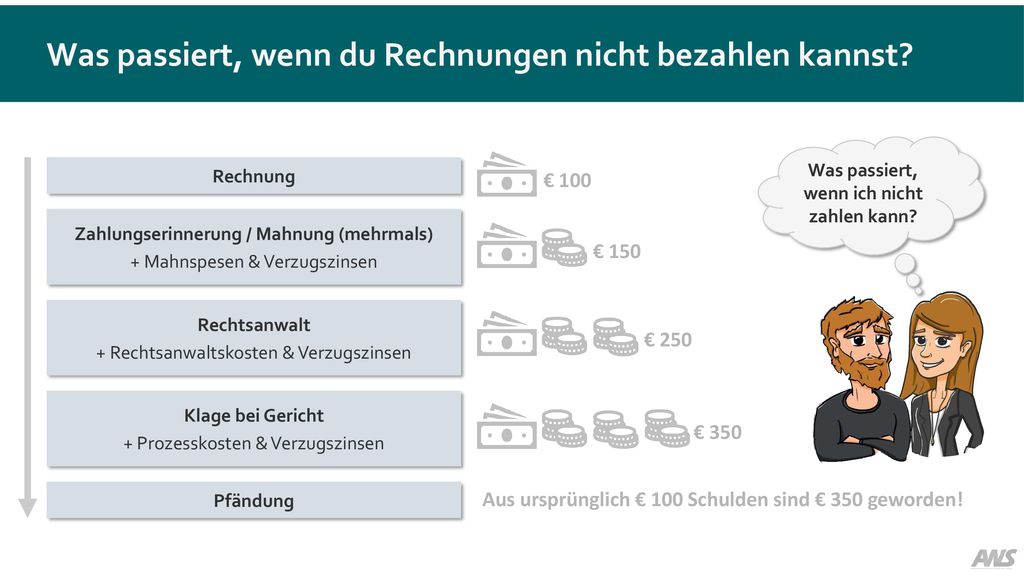

Die Nichtzahlung des Kirchgeldes hat verschiedene Konsequenzen, die sich in ihrem Schweregrad steigern können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Kirchgeld eine gesetzliche Steuer ist und daher wie jede andere Steuer behandelt wird.

1. Mahnung und Säumniszuschläge

Der erste Schritt, wenn das Kirchgeld nicht rechtzeitig bezahlt wird, ist in der Regel eine Mahnung von der zuständigen Kirchensteuerstelle. Diese Mahnung enthält eine Zahlungsaufforderung mit einer neuen Frist zur Begleichung der offenen Beträge. Zusätzlich können Säumniszuschläge erhoben werden. Diese Zuschläge sind gesetzlich geregelt und dienen als Strafe für die verspätete Zahlung. Die Höhe der Säumniszuschläge variiert, liegt aber meist bei einem bestimmten Prozentsatz des ausstehenden Betrags pro Monat.

Es ist sehr wichtig, auf Mahnungen der Kirchensteuerstelle zu reagieren und die geforderten Beträge so schnell wie möglich zu begleichen. Auch wenn man der Meinung ist, dass die Forderung unberechtigt ist, sollte man umgehend Kontakt mit der Kirchensteuerstelle aufnehmen und die Situation klären.

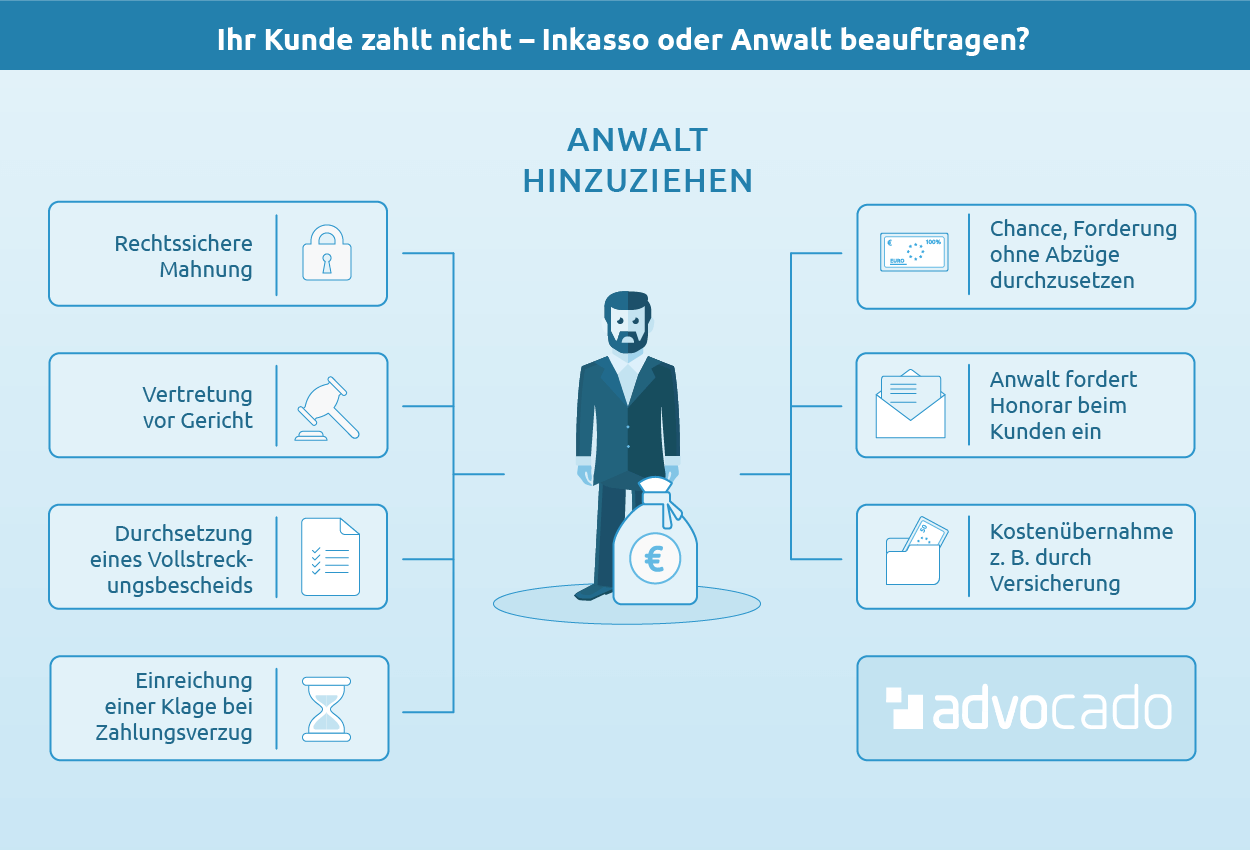

2. Vollstreckungsmaßnahmen

Wenn die Mahnung ignoriert wird und die Zahlung weiterhin ausbleibt, kann die Kirchensteuerstelle Vollstreckungsmaßnahmen einleiten. Da das Kirchgeld eine Steuer ist, werden die Vollstreckungsmaßnahmen vom Finanzamt durchgeführt, genau wie bei der Einkommensteuer.

Zu den möglichen Vollstreckungsmaßnahmen gehören:

- Lohn- oder Gehaltspfändung: Ein Teil des Gehalts oder Lohns des Schuldners wird direkt an das Finanzamt abgeführt, um die offenen Beträge zu begleichen. Der pfändbare Betrag richtet sich nach dem Einkommen und den individuellen Lebensumständen des Schuldners (z.B. Unterhaltsverpflichtungen).

- Kontopfändung: Das Finanzamt kann das Konto des Schuldners pfänden und die offenen Beträge direkt von diesem Konto abbuchen.

- Sachpfändung: Wertgegenstände des Schuldners (z.B. Möbel, Schmuck, Elektronikgeräte) können gepfändet und versteigert werden, um die Schulden zu begleichen.

- Zwangsvollstreckung in Immobilien: In extremen Fällen kann das Finanzamt auch die Zwangsvollstreckung in das Haus oder die Wohnung des Schuldners betreiben, um die Schulden zu tilgen. Dies ist jedoch eher selten und wird in der Regel nur bei sehr hohen Schulden und fehlender Zahlungsbereitschaft des Schuldners angewendet.

Es ist wichtig zu betonen, dass Vollstreckungsmaßnahmen mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden sind, die der Schuldner ebenfalls tragen muss. Diese Kosten umfassen beispielsweise Gebühren für den Gerichtsvollzieher, Zinsen und weitere Bearbeitungsgebühren.

3. Auswirkungen auf die Steuererklärung

Die Nichtzahlung des Kirchgeldes kann sich auch auf die zukünftige Steuererklärung auswirken. Das Finanzamt kann die ausstehenden Beträge im Rahmen der Steuerveranlagung berücksichtigen und beispielsweise Steuererstattungen zur Tilgung der Schulden verwenden. Außerdem kann die Nichtzahlung des Kirchgeldes zu einer ungünstigeren Steuerklasse führen, insbesondere wenn die Steuerklasse durch die Ehe oder Lebenspartnerschaft beeinflusst wird.

4. Kirchenrechtliche Konsequenzen (Auswirkungen auf die Kirchenmitgliedschaft)

Obwohl die Nichtzahlung des Kirchgeldes in erster Linie steuerrechtliche Konsequenzen hat, kann sie indirekt auch kirchenrechtliche Folgen haben. Die Kirchensteuer, einschließlich des Kirchgeldes, dient der Finanzierung der kirchlichen Arbeit. Die Nichtzahlung kann als Zeichen der Distanzierung von der Kirche interpretiert werden.

Obwohl die Nichtzahlung alleine in der Regel nicht automatisch zum Kirchenaustritt führt, kann sie in Kombination mit anderen Faktoren (z.B. öffentlicher Kritik an der Kirche) dazu führen, dass die Kirche die Mitgliedschaft in Frage stellt. Ein formeller Kirchenaustritt ist jedoch nur durch eine Erklärung beim zuständigen Standesamt möglich.

Es ist wichtig zu beachten, dass ein Kirchenaustritt auch Konsequenzen hat. Beispielsweise ist man dann nicht mehr berechtigt, kirchliche Sakramente (z.B. Taufe, Kommunion, Firmung, Trauung) zu empfangen oder ein kirchliches Amt zu bekleiden. Auch die Bestattung auf einem kirchlichen Friedhof kann eingeschränkt sein.

Was tun bei Zahlungsschwierigkeiten?

Wenn man aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten das Kirchgeld nicht bezahlen kann, ist es wichtig, frühzeitig das Gespräch mit der zuständigen Kirchensteuerstelle zu suchen. In vielen Fällen sind die Kirchen bereit, individuelle Lösungen zu finden, um Härten zu vermeiden.

Mögliche Lösungen können sein:

- Stundung: Die Zahlung des Kirchgeldes wird für einen bestimmten Zeitraum aufgeschoben.

- Ratenzahlung: Das Kirchgeld wird in kleineren Raten über einen längeren Zeitraum bezahlt.

- Erlass: In Härtefällen kann das Kirchgeld ganz oder teilweise erlassen werden. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen abhängig und bedarf einer gründlichen Prüfung durch die Kirchensteuerstelle.

Es ist ratsam, die Situation offen und ehrlich darzulegen und die entsprechenden Nachweise über die finanzielle Situation (z.B. Einkommensnachweise, Kontoauszüge) vorzulegen. Je früher man das Gespräch sucht, desto größer sind die Chancen, eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Zusammenfassung

Die Nichtzahlung des Kirchgeldes kann erhebliche Konsequenzen haben, die von Mahnungen und Säumniszuschlägen bis hin zu Vollstreckungsmaßnahmen und möglichen Auswirkungen auf die Steuererklärung reichen. Es ist daher ratsam, das Kirchgeld fristgerecht zu bezahlen. Wenn man Zahlungsschwierigkeiten hat, sollte man frühzeitig das Gespräch mit der Kirchensteuerstelle suchen, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Wichtig: Dieser Artikel dient lediglich der Information und ersetzt keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung. Bei konkreten Fragen oder Problemen sollte man sich an einen Steuerberater, Rechtsanwalt oder die zuständige Kirchensteuerstelle wenden.