Wer Hat Die Deutsche Nationalhymne Komponiert

Die Frage, wer die deutsche Nationalhymne komponiert hat, führt uns unweigerlich zu Joseph Haydn und seinem Streichquartett in C-Dur, op. 76 Nr. 3, bekannt als die Kaiserhymne. Während Haydn zweifellos die Melodie schuf, ist die Geschichte hinter der Melodie und ihrer Entwicklung zur Nationalhymne eine komplexe und vielschichtige Erzählung, die in Museen und Gedenkstätten eindrucksvoll vermittelt wird. Diese Orte bieten nicht nur Einblicke in die musikalische Komposition, sondern auch in die politischen und gesellschaftlichen Kontexte, die zur Entstehung und Rezeption der Hymne beitrugen.

Die Kaiserhymne: Haydns musikalisches Erbe

Die Ursprünge der Melodie liegen im Jahr 1797, einer Zeit politischer Umwälzungen in Europa. Angesichts der Bedrohung durch Napoleon und die Französische Revolution wünschte sich Kaiser Franz II. von Österreich ein Symbol der Einheit und Stärke. Haydn, bereits ein gefeierter Komponist, erhielt den Auftrag, eine Hymne zu komponieren. Er wählte dafür, ungewöhnlicherweise, einen Satz aus einem Streichquartett. Diese Entscheidung mag zunächst seltsam anmuten, doch sie ermöglichte es, die Melodie relativ einfach zu verbreiten und in verschiedenen Kontexten zu spielen.

Viele Ausstellungen widmen sich Haydns Biographie und seinem kompositorischen Schaffen. In seinem Geburtshaus in Rohrau oder im Haydn-Museum in Wien werden Partituren, Briefe und zeitgenössische Dokumente präsentiert, die einen Eindruck von seiner Arbeitsweise und seiner Bedeutung für die Musikgeschichte vermitteln. Die Kaiserhymne wird oft als zentrales Werk hervorgehoben, wobei die Besucher die Gelegenheit haben, verschiedene Interpretationen anzuhören und die subtilen musikalischen Nuancen zu erfassen.

Ausstellungen und die Vermittlung musikalischer Zusammenhänge

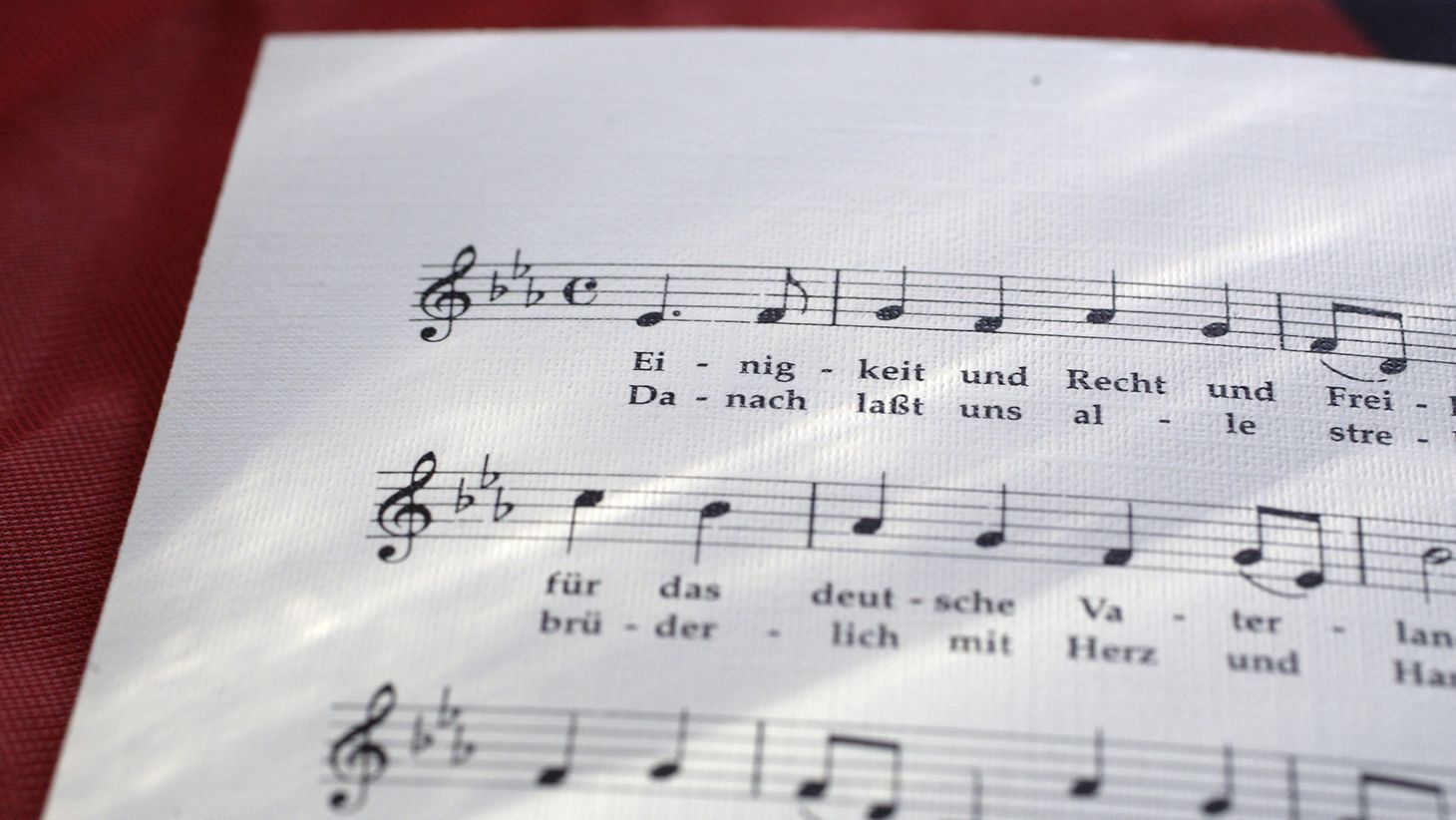

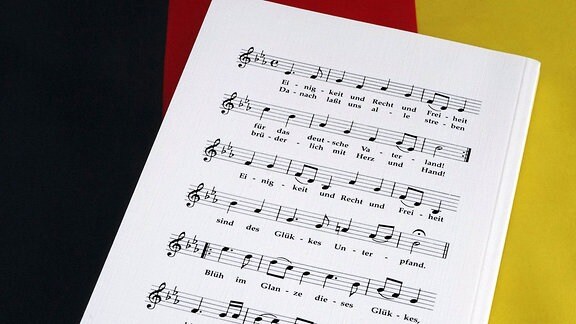

Ein wichtiger Aspekt der Vermittlung ist die Erklärung der musikalischen Struktur der Hymne. Museen nutzen häufig interaktive Elemente, um die Melodie in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Besucher können beispielsweise die verschiedenen Stimmen des Streichquartetts isoliert anhören und so die harmonische Komplexität der Komposition besser verstehen. Auch die Bedeutung der Tonart C-Dur, die traditionell mit Freude und Zuversicht assoziiert wird, wird oft erläutert.

Darüber hinaus wird in Ausstellungen oft auf die Rezeption der Kaiserhymne zu Haydns Lebzeiten eingegangen. Sie wurde schnell populär und entwickelte sich zu einem Symbol des österreichischen Kaisertums. Die Besucher können zeitgenössische Berichte lesen und Bilder betrachten, die die Verbreitung der Hymne in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten dokumentieren.

Von der Kaiserhymne zur Deutschen Nationalhymne: Eine politische Reise

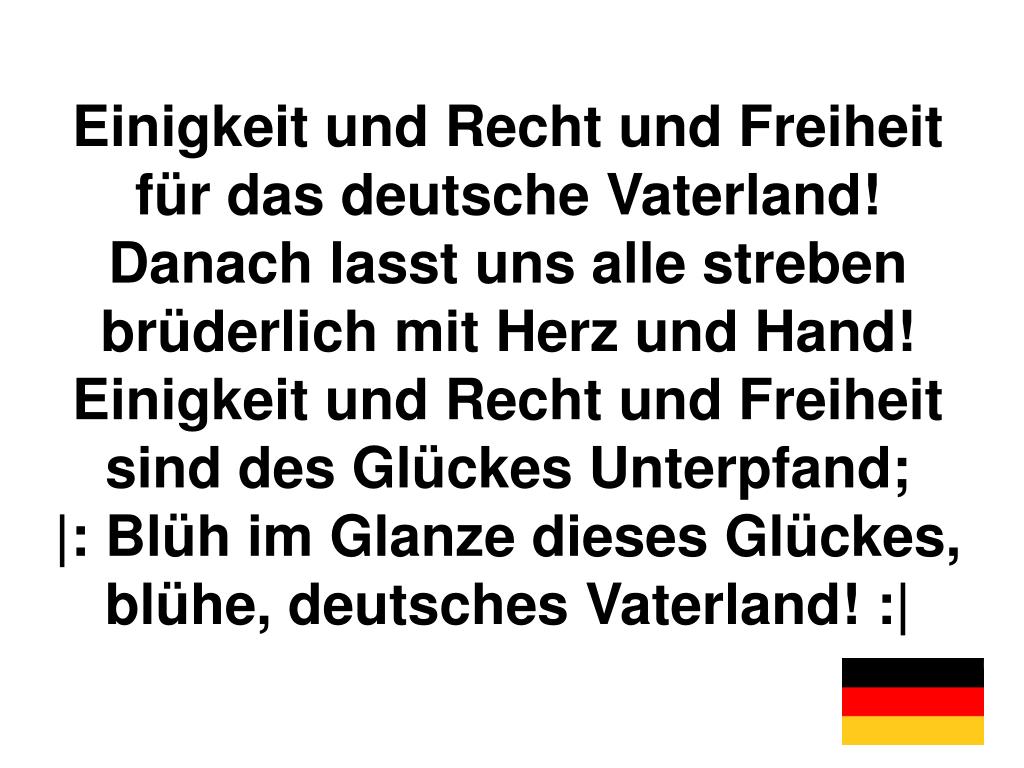

Der Weg von Haydns Komposition zur deutschen Nationalhymne ist eng mit der Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert verbunden. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben verfasste im Jahr 1841 auf Helgoland den Text Das Lied der Deutschen, dessen dritte Strophe heute die deutsche Nationalhymne bildet. Die Melodie, die er wählte, war eben Haydns Kaiserhymne. Diese Wahl war nicht zufällig. Die Melodie war bereits bekannt und beliebt, und sie symbolisierte für viele Deutsche den Wunsch nach Einheit und Freiheit.

Museen und Gedenkstätten, die sich mit der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts beschäftigen, beleuchten diesen Prozess ausführlich. Das Hambacher Schloss, ein Ort von zentraler Bedeutung für die deutsche Nationalbewegung, bietet beispielsweise eine Ausstellung, die die Entstehung des Nationalgefühls und die Rolle des Liedes in dieser Zeit untersucht. Hier können Besucher mehr über die politischen Ideale und Bestrebungen der Menschen erfahren, die sich für ein geeintes Deutschland einsetzten.

Die Nationalhymne im Wandel der Zeit

Die Geschichte der deutschen Nationalhymne ist jedoch nicht ohne Kontroversen. Während des Kaiserreichs wurde das Lied zur Hymne erklärt, aber auch in der Weimarer Republik und im Dritten Reich wurde es gesungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Lied aufgrund seiner Vergangenheit zunächst umstritten. Erst 1952 wurde die dritte Strophe des Lieds der Deutschen offiziell zur Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland erklärt.

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Nationalhymne ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit in Museen und Gedenkstätten. Besucher werden dazu angeregt, sich kritisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und über die Bedeutung von nationalen Symbolen nachzudenken. Auch die Frage, wie eine Nationalhymne im 21. Jahrhundert interpretiert werden kann, wird oft diskutiert.

Viele Ausstellungen beinhalten beispielsweise Dokumente und Audioaufnahmen, die die unterschiedlichen Meinungen zur Nationalhymne widerspiegeln. Es werden Stimmen von Politikern, Künstlern und Bürgern präsentiert, die sich mit der Bedeutung und dem Stellenwert der Hymne auseinandersetzen. Dieser offene und ehrliche Umgang mit der Vergangenheit ist essenziell, um ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu fördern.

Besucher erleben: Interaktivität und Reflexion

Ein gelungenes Museumserlebnis zeichnet sich dadurch aus, dass die Besucher aktiv in den Lernprozess einbezogen werden. Viele Museen nutzen heute interaktive Elemente, um die Geschichte der deutschen Nationalhymne auf lebendige Weise zu vermitteln. Besucher können beispielsweise Quizze lösen, Dokumentarfilme ansehen oder an Diskussionsrunden teilnehmen.

Einige Museen bieten auch spezielle Programme für Schulklassen an. Diese Programme beinhalten oft spielerische Elemente, die es den Schülern ermöglichen, sich auf altersgerechte Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie können beispielsweise eigene Strophen zur Nationalhymne schreiben oder kleine Theaterstücke aufführen, die die Geschichte der Hymne thematisieren.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Besucher die Möglichkeit haben, ihre eigenen Gedanken und Eindrücke zu reflektieren. Museen bieten oft spezielle Bereiche an, in denen die Besucher ihre Meinungen und Kommentare hinterlassen können. Diese Rückmeldungen werden dann in die weitere Entwicklung der Ausstellung einbezogen.

Die Beschäftigung mit der deutschen Nationalhymne ist also weit mehr als nur die Auseinandersetzung mit einer Melodie. Sie ist eine Reise durch die deutsche Geschichte, die uns mit den politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüchen des 19. und 20. Jahrhunderts konfrontiert. Die Museen und Gedenkstätten, die sich diesem Thema widmen, leisten einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung von Geschichte und zur Förderung eines kritischen Geschichtsbewusstseins. Durch die Kombination von Ausstellungen, interaktiven Elementen und pädagogischen Programmen ermöglichen sie es den Besuchern, die Geschichte der deutschen Nationalhymne auf vielfältige und anregende Weise zu erleben.

Ein Besuch in solchen Einrichtungen ist nicht nur lehrreich, sondern auch ein Anstoß zur Reflexion über die Bedeutung von nationalen Symbolen in einer sich wandelnden Welt.

Indem Museen und Gedenkstätten einen Kontext schaffen, der sowohl die musikalische Genialität Haydns als auch die komplexe Geschichte der deutschen Nationalhymne beleuchtet, tragen sie dazu bei, dass Besucher ein umfassendes Verständnis entwickeln – und erkennen, dass die Frage "Wer hat die deutsche Nationalhymne komponiert?" nicht mit einem einfachen Namen beantwortet werden kann, sondern eine Einladung zu einer vielschichtigen Erkundung der deutschen Identität darstellt.

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-1080195-1191324275.jpeg.jpg)