Alkoholische Gärung Mit Hefe Und Zucker

Hallo liebe Reisefreunde! Heute nehme ich euch mit auf eine ganz besondere Entdeckungsreise – eine Reise in die faszinierende Welt der alkoholischen Gärung! Vielleicht denkt ihr jetzt: "Hä? Was hat das denn mit Reisen zu tun?" Glaubt mir, mehr als ihr denkt! Denn hinter vielen regionalen Spezialitäten, die wir auf unseren Reisen so lieben, steckt genau dieser Prozess. Und ich erzähle euch heute, wie ihr das Ganze sogar selbst zu Hause ausprobieren könnt. Macht euch bereit für ein kleines, aber feines Experiment mit Hefe und Zucker!

Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten "richtigen" Kontakt mit dem Thema. Ich war in einer kleinen Weinkellerei in der Toskana. Der Duft von reifen Trauben hing in der Luft, und der Winzer erklärte uns mit leuchtenden Augen, wie aus den süßen Früchten der köstliche Wein entsteht, den wir gerade probierten. Da fiel zum ersten Mal der Begriff "alkoholische Gärung". Es klang kompliziert, fast schon nach Alchemie. Aber je mehr ich darüber lernte, desto faszinierender fand ich es.

Was ist alkoholische Gärung überhaupt?

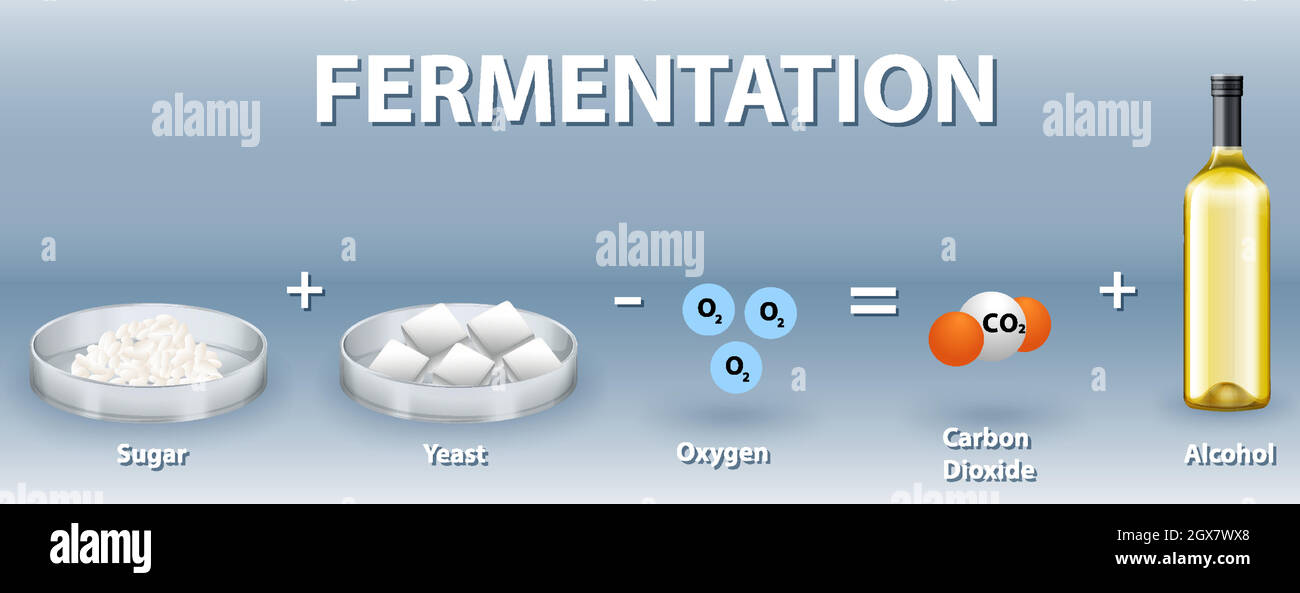

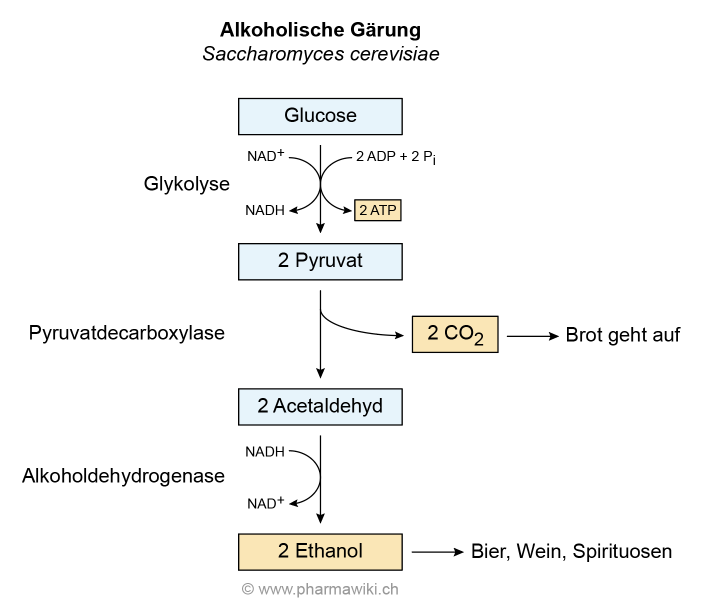

Ganz einfach ausgedrückt ist alkoholische Gärung ein biochemischer Prozess, bei dem Zucker (Glucose, Fructose, etc.) von Mikroorganismen – meistens Hefe – in Alkohol (Ethanol) und Kohlendioxid (CO2) umgewandelt wird. Klingt immer noch nach Chemieunterricht? Keine Sorge, ich versuche es euch noch anschaulicher zu erklären.

Stellt euch vor, die Hefezellen sind kleine, hungrige Pac-Mans. Ihre Lieblingsspeise ist Zucker. Wenn sie nun Zucker "fressen", dann scheiden sie als Abfallprodukte Alkohol und Kohlendioxid aus. Das Kohlendioxid sorgt beispielsweise beim Backen für die lockere Konsistenz des Teigs. Beim Brauen von Bier oder beim Herstellen von Wein ist es der Alkohol, der uns interessiert.

Die Zutaten für unser kleines Experiment

Was brauchen wir also, um die alkoholische Gärung selbst zu beobachten? Nicht viel! Hier ist meine kleine Einkaufsliste:

- Hefe: Am besten Trockenhefe, die ist lange haltbar und einfach zu handhaben. Es gibt spezielle Weinhefe oder Bierhefe, aber für den Anfang tut es auch Bäckerhefe.

- Zucker: Ganz normaler Haushaltszucker.

- Wasser: Am besten abgekochtes und abgekühltes Wasser.

- Eine Flasche oder ein Glas: Am besten mit einem Gärröhrchen, aber zur Not geht auch ein Luftballon.

- Ein Thermometer: Ist nicht unbedingt notwendig, aber hilft, die Temperatur im Auge zu behalten.

Tipp: Achtet darauf, dass alle Gefäße und Utensilien sauber sind. Sonst können sich unerwünschte Mikroorganismen vermehren und das Ergebnis verfälschen.

Los geht's: Schritt für Schritt zur eigenen Gärung

Jetzt wird's spannend! Folgt einfach diesen Schritten:

- Zuckerlösung vorbereiten: Löst ca. 100g Zucker in 500ml warmem Wasser auf. Die Temperatur sollte nicht über 40°C liegen, da sonst die Hefe absterben kann.

- Hefe hinzufügen: Gebt ca. 1 Teelöffel Trockenhefe in die Zuckerlösung. Nicht umrühren! Lasst die Hefe einfach an der Oberfläche schwimmen.

- Gefäß verschließen: Füllt die Zuckerlösung in die Flasche oder das Glas. Wenn ihr ein Gärröhrchen habt, füllt es mit Wasser und setzt es auf die Flasche. Wenn ihr einen Luftballon verwendet, stülpt ihn über die Öffnung. Achtet darauf, dass die Öffnung dicht ist.

- Warten und beobachten: Stellt die Flasche an einen warmen Ort (ca. 20-25°C). Nun heißt es Geduld haben! Nach einiger Zeit (kann ein paar Stunden dauern) sollte der Luftballon sich aufblähen oder im Gärröhrchen kleine Bläschen aufsteigen. Das ist das Kohlendioxid, das bei der Gärung entsteht!

Wichtig: Die Temperatur ist entscheidend! Ist es zu kalt, passiert fast nichts. Ist es zu warm, können unerwünschte Stoffe entstehen.

Was passiert da eigentlich genau?

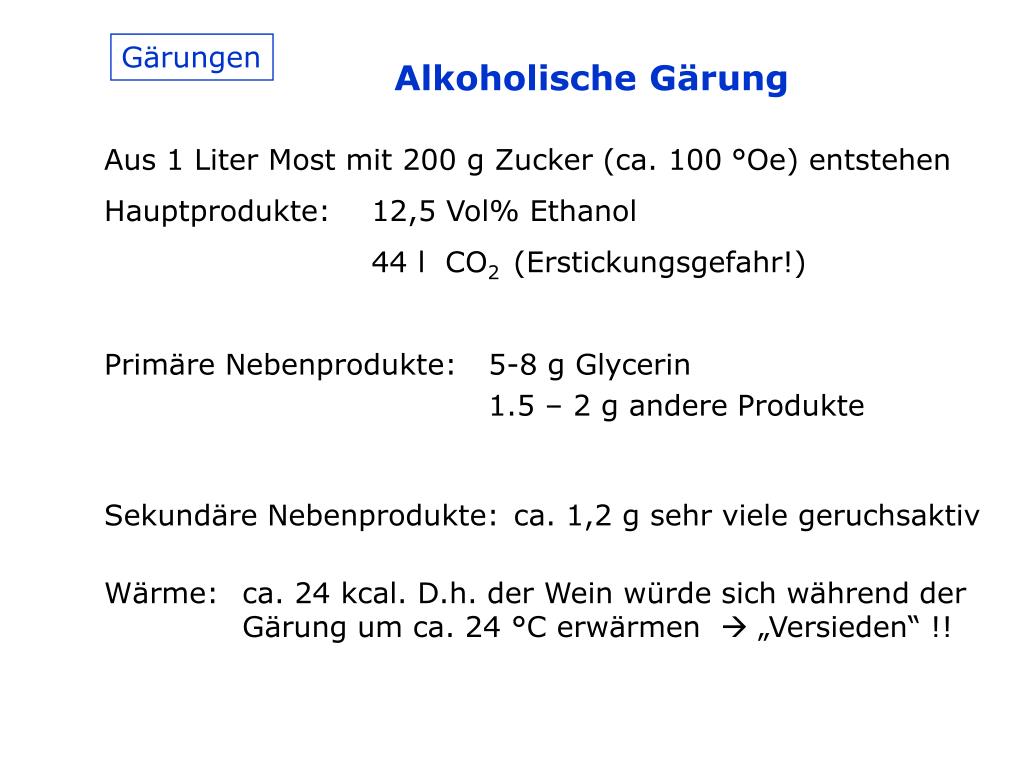

In der Zuckerlösung tummeln sich nun die Hefezellen. Sie "fressen" den Zucker und wandeln ihn in Alkohol und Kohlendioxid um. Der Alkohol bleibt in der Lösung, das Kohlendioxid entweicht. Je mehr Zucker vorhanden ist, desto mehr Alkohol kann entstehen. Allerdings gibt es eine natürliche Grenze: Irgendwann ist der Alkoholgehalt so hoch, dass er die Hefezellen selbst abtötet. Deshalb kann man durch Gärung alleine keinen hochprozentigen Alkohol herstellen.

Wenn der Luftballon sich nicht mehr aufbläht oder im Gärröhrchen keine Bläschen mehr aufsteigen, ist die Gärung in der Regel abgeschlossen. Das bedeutet, dass der Zucker aufgebraucht ist oder der Alkoholgehalt zu hoch für die Hefe geworden ist.

Was kann man mit dem Ergebnis machen?

Achtung: Das Ergebnis unseres kleinen Experiments ist nicht zum Trinken geeignet! Es enthält zwar Alkohol, aber auch andere Stoffe, die nicht unbedingt gesund sind. Außerdem ist der Alkoholgehalt unkontrolliert.

Aber wir haben trotzdem etwas gelernt! Wir haben gesehen, wie alkoholische Gärung funktioniert und wie Hefe und Zucker zusammenspielen. Das Wissen können wir nun nutzen, um die Herstellung von Wein, Bier, Brot oder anderen fermentierten Lebensmitteln besser zu verstehen.

Ideen für Weiterbeschäftigung:

- Verkostung von regionalen Produkten: Probiert doch mal verschiedene Weine, Biere oder andere fermentierte Spezialitäten und versucht, die Unterschiede herauszuschmecken. Was macht den Geschmack aus? Welche Rolle spielt die Hefe?

- Besuch einer Brauerei oder Weinkellerei: Viele Brauereien und Weinkellereien bieten Führungen an, bei denen man den Herstellungsprozess hautnah erleben kann.

- Backen mit Sauerteig: Sauerteig ist ein Gemisch aus Mehl und Wasser, das von natürlich vorkommenden Hefen und Bakterien fermentiert wird. Damit könnt ihr euer eigenes Brot backen und den Gärungsprozess selbst steuern.

Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Ausflug in die Welt der alkoholischen Gärung inspirieren. Es ist wirklich faszinierend, was mit so einfachen Zutaten wie Hefe und Zucker alles möglich ist. Und vielleicht entdeckt ihr ja auf eurer nächsten Reise eine regionale Spezialität, bei der genau dieser Prozess eine wichtige Rolle spielt. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal!

Kleiner Disclaimer: Dieses Experiment dient rein zu Demonstrationszwecken. Bitte nicht den produzierten Alkohol trinken. Die Herstellung von Alkohol für den Verzehr ist in vielen Ländern gesetzlich geregelt und erfordert spezielle Kenntnisse und Ausrüstung.