Einseitiger Und Zweiseitiger Hebel Beispiele

Hebel sind einfache Maschinen, die unsere Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, enorm erleichtern. Sie ermöglichen es, mit geringem Kraftaufwand große Lasten zu bewegen. In Museen, Wissenschaftszentren und interaktiven Ausstellungen sind Hebel oft vertreten, um dieses grundlegende Prinzip der Physik anschaulich zu demonstrieren. Doch die Art und Weise, wie Hebel präsentiert werden, beeinflusst maßgeblich das Lernerlebnis und das Verständnis der Besucher. Besonders interessant ist die Unterscheidung zwischen einseitigen und zweiseitigen Hebeln, da sie unterschiedliche Anwendungen und Vor- und Nachteile bieten.

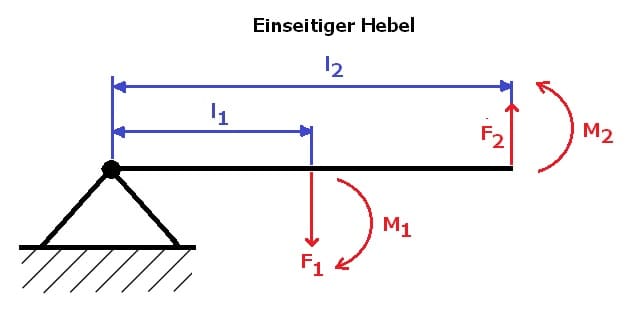

Einseitige Hebel: Kraft und Weg im Ungleichgewicht

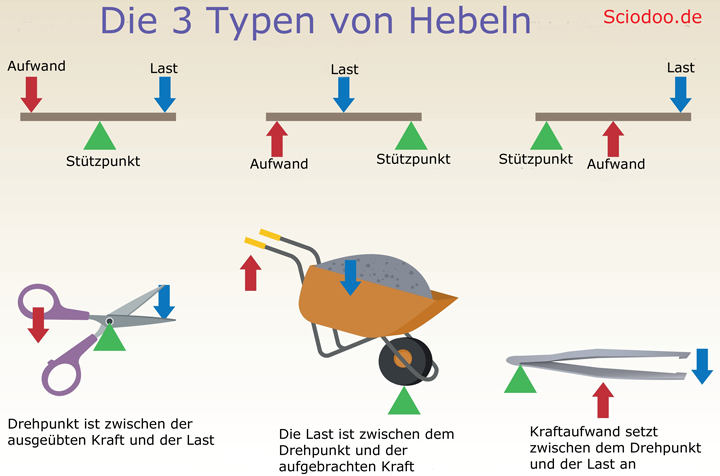

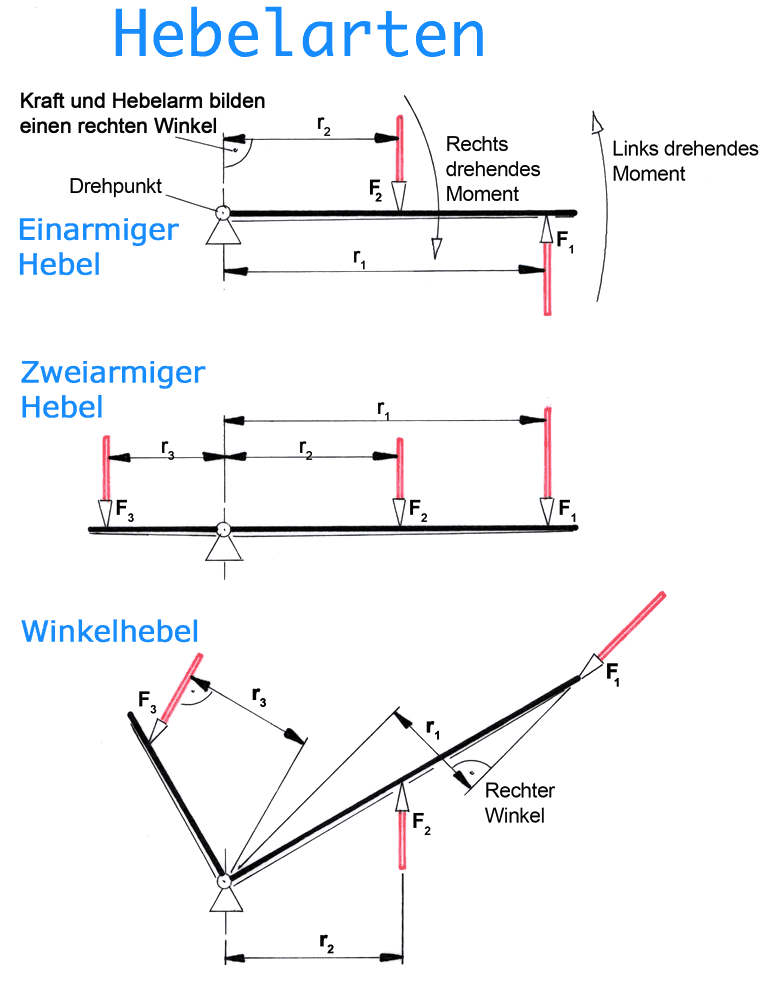

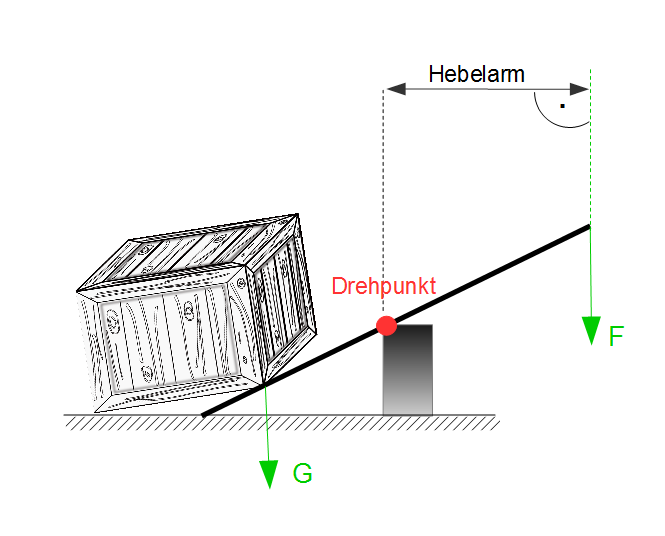

Einseitige Hebel zeichnen sich dadurch aus, dass sich Drehpunkt, Last und Kraft auf derselben Seite des Hebels befinden. Der Drehpunkt dient als Fixpunkt, um den sich der Hebel bewegt. Die Last ist die zu bewegende Masse, und die Kraft ist die Energie, die wir aufwenden, um die Last zu bewegen. Je nach Anordnung dieser drei Elemente unterscheidet man zwischen Hebeln erster, zweiter und dritter Klasse.

Beispiele für Exponate:

- Nussknacker: Ein klassisches Beispiel für einen einseitigen Hebel zweiter Klasse. Der Drehpunkt befindet sich am Gelenk des Nussknackers, die Nuss liegt zwischen Drehpunkt und Kraftaufwand (Griff). Exponate könnten hier einen zerlegbaren Nussknacker zeigen, der die einzelnen Elemente hervorhebt. Ergänzend könnten verschiedene Nüsse unterschiedlicher Härte zur Verfügung stehen, um den notwendigen Kraftaufwand zu demonstrieren. Ein kleines Display könnte die Hebelwirkung quantifizieren: "Um diese Nuss zu knacken, benötigen Sie mit dem Nussknacker nur 1/3 der Kraft, die Sie ohne ihn aufwenden müssten!". Der pädagogische Wert liegt in der direkten Anwendbarkeit und dem greifbaren Ergebnis.

- Schubkarre: Ebenfalls ein Hebel zweiter Klasse. Die Achse des Rades bildet den Drehpunkt, die Last (z.B. Sand) liegt zwischen Drehpunkt und Griffen, wo die Kraft aufgebracht wird. Ein Exponat könnte eine Schubkarre mit einem verstellbaren Schwerpunkt zeigen. Besucher könnten verschiedene Lasten in der Schubkarre platzieren und beobachten, wie sich der Kraftaufwand verändert. Ein integrierter Sensor könnte die tatsächlich aufgewendete Kraft messen und auf einem Display anzeigen. Der Besucher erlebt so unmittelbar, wie der Abstand zwischen Last und Drehpunkt die benötigte Kraft beeinflusst.

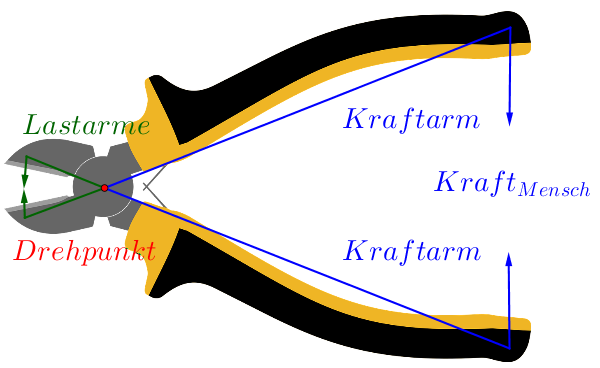

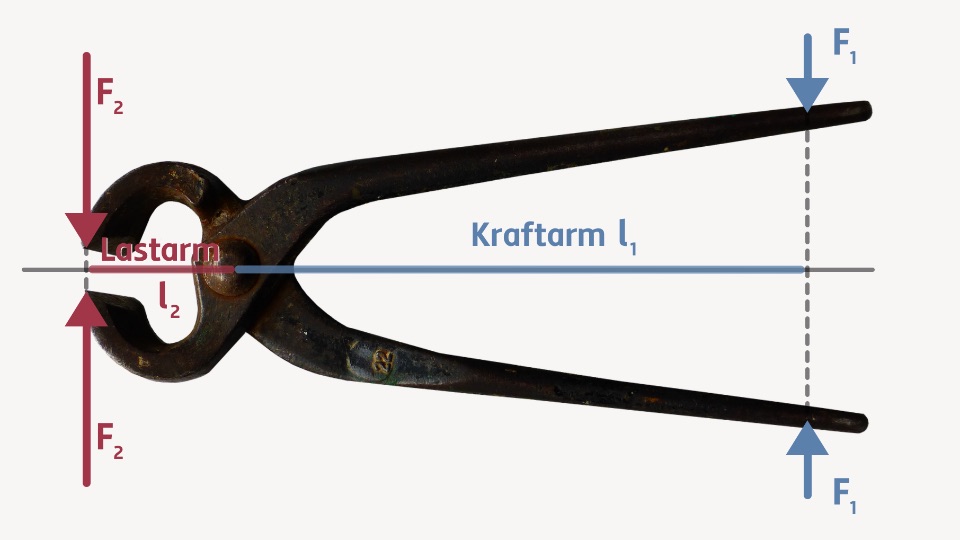

- Pinzette: Ein Hebel dritter Klasse. Hier liegt der Kraftaufwand zwischen Drehpunkt (am Ende der Pinzette) und der Last (am zu greifenden Objekt). Ein Exponat könnte verschiedene Pinzetten mit unterschiedlichen Hebelverhältnissen präsentieren. Besucher könnten versuchen, kleine Gegenstände mit den verschiedenen Pinzetten zu greifen und den Unterschied im Kraftaufwand spüren. Ein ergänzendes Informationstafel könnte erklären, dass Hebel dritter Klasse zwar keinen Kraftvorteil bieten, aber einen Wegvorteil. Die Bewegung am Griff der Pinzette wird in eine größere Bewegung an der Spitze umgewandelt, was präzises Arbeiten ermöglicht.

Der pädagogische Wert von Exponaten zu einseitigen Hebeln liegt darin, die Beziehung zwischen Kraft, Last und Drehpunkt erfahrbar zu machen. Durch interaktive Elemente können Besucher selbst experimentieren und die Auswirkungen unterschiedlicher Anordnungen beobachten.

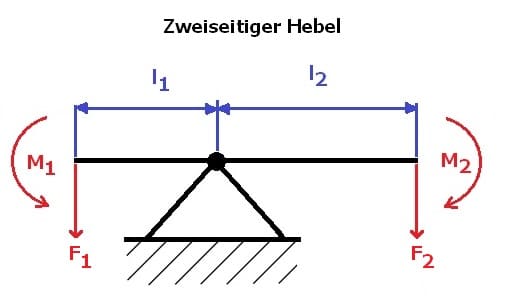

Zweiseitige Hebel: Gleichgewicht und Balance

Zweiseitige Hebel unterscheiden sich von einseitigen dadurch, dass sich der Drehpunkt zwischen Last und Kraft befindet. Dadurch entsteht ein Gleichgewicht, das je nach Länge der Hebelarme unterschiedlich stark ausgeprägt ist.

Beispiele für Exponate:

- Wippe: Ein Paradebeispiel für einen zweiseitigen Hebel. Ein Exponat könnte eine Wippe mit verstellbaren Sitzen zeigen. Besucher könnten sich auf die Wippe setzen und durch Verschieben der Sitze das Gleichgewicht verändern. Ein Display könnte die Gewichte der Personen und die Abstände zum Drehpunkt anzeigen und die Hebelgesetze demonstrieren: "Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm". Der Besucher erlebt spielerisch, wie sich das Verhältnis von Gewicht und Abstand auf das Gleichgewicht auswirkt. Die Wippe kann auch so konzipiert sein, dass sie unterschiedliche Materialien auf jeder Seite hat, um so die Gleichgewichtspunkte zu finden.

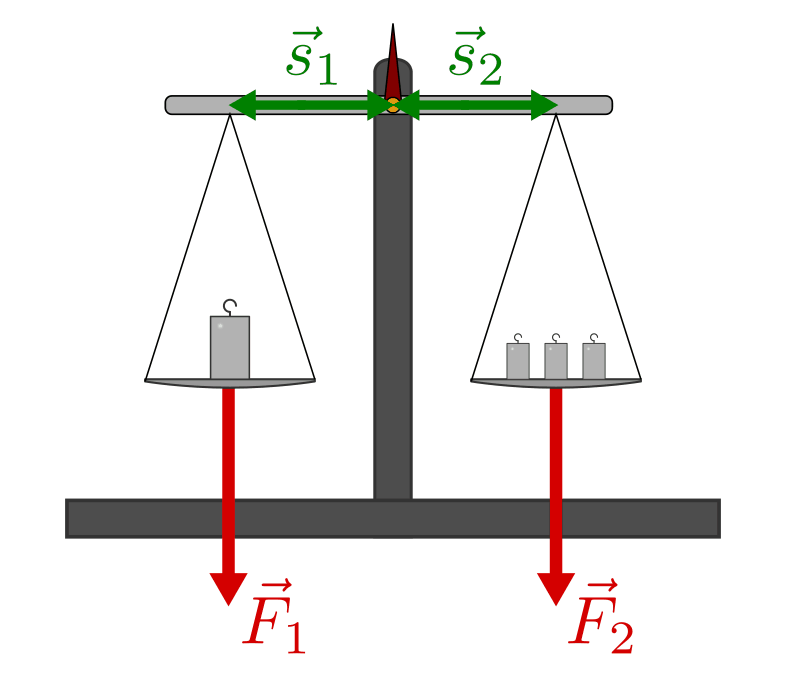

- Balkenwaage: Ein klassisches Instrument zur Messung von Gewicht. Ein Exponat könnte eine Balkenwaage mit verschiedenen Gewichten und zu wiegenden Objekten zeigen. Besucher könnten die Waage selbst bedienen und lernen, wie durch das Ausbalancieren der Gewichte das Gewicht eines Objekts bestimmt werden kann. Eine digitale Anzeige könnte das Gewicht zusätzlich anzeigen und den Vergleich mit einer modernen Digitalwaage ermöglichen. Die Balkenwaage verdeutlicht das Prinzip des Gleichgewichts und die Bedeutung präziser Messungen.

- Brechstange: Ein Werkzeug zur Überwindung großer Widerstände. Ein Exponat könnte eine Brechstange zeigen, mit der Besucher versuchen können, einen simulierten Felsbrocken anzuheben. Der Drehpunkt könnte durch einen kleinen Stein dargestellt werden. Das Exponat sollte verschiedene Positionen für den Drehpunkt simulieren und messen wieviel Kraft man benötigt. Eine Kraftmessung könnte die tatsächlich aufgewendete Kraft anzeigen und den Kraftvorteil der Brechstange quantifizieren. Zusätzlich könnte ein Vergleich mit dem direkten Anheben des Felsbrockens ohne Brechstange den Unterschied verdeutlichen.

Der pädagogische Wert von Exponaten zu zweiseitigen Hebeln liegt darin, das Konzept des Gleichgewichts zu vermitteln und die Bedeutung der Hebelarme zu verdeutlichen. Durch interaktive Elemente können Besucher selbst experimentieren und die Auswirkungen unterschiedlicher Gewichte und Abstände beobachten.

Die Gestaltung der Ausstellung: Ein ansprechendes Lernerlebnis

Um ein optimales Lernerlebnis zu gewährleisten, sollten Ausstellungen über Hebel folgende Aspekte berücksichtigen:

- Interaktivität: Besucher sollten die Möglichkeit haben, die Exponate selbst zu bedienen und zu experimentieren.

- Anschaulichkeit: Die Exponate sollten die physikalischen Prinzipien klar und verständlich darstellen.

- Relevanz: Die Exponate sollten einen Bezug zum Alltag der Besucher herstellen.

- Differenzierung: Die Ausstellung sollte Informationen für unterschiedliche Altersgruppen und Wissensstände bieten.

- Kontextualisierung: Die Rolle der Hebel in der Geschichte der Technik und Wissenschaft sollte beleuchtet werden.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Visualisierung der Kräfte und Hebelarme gelegt werden. Farbliche Markierungen, Pfeile und digitale Anzeigen können helfen, die physikalischen Zusammenhänge zu verdeutlichen. Auch die Verwendung von Modellen und Animationen kann das Verständnis erleichtern. Um das Erlebnis weiter zu bereichern, können kleine Quiz-Spiele eingebaut werden. Fragen wie "Wo befindet sich der Drehpunkt in diesem Beispiel?" oder "Wie verändert sich der Kraftaufwand, wenn man den Drehpunkt verschiebt?" können das Wissen der Besucher auf spielerische Weise testen und festigen.

Darüber hinaus ist es wichtig, die Sicherheit der Exponate zu gewährleisten. Alle beweglichen Teile sollten gesichert sein, und die Exponate sollten regelmäßig gewartet werden. Eine klare Beschilderung mit Hinweisen zur Bedienung und zu möglichen Gefahren ist unerlässlich.

Indem Museen und Wissenschaftszentren auf eine ansprechende und interaktive Gestaltung ihrer Ausstellungen achten, können sie das Interesse der Besucher an den grundlegenden Prinzipien der Physik wecken und ein nachhaltiges Lernerlebnis schaffen. Die Welt der Hebel, ob einseitig oder zweiseitig, ist ein faszinierendes Feld, das es zu entdecken gilt. Durch die richtige Präsentation können Besucher nicht nur die Funktionsweise von Hebeln verstehen, sondern auch die Bedeutung dieser einfachen Maschinen für unsere Zivilisation erkennen.

![Einseitiger Und Zweiseitiger Hebel Beispiele Hebelgesetz • Hebel im Gleichgewicht berechnen · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/03/03_Zweiseitiger-Hebel-1024x576.jpg)

![Einseitiger Und Zweiseitiger Hebel Beispiele Hebelgesetz • Hebel im Gleichgewicht berechnen · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/03/02_Einseitiger-Hebel-1024x576.jpg)