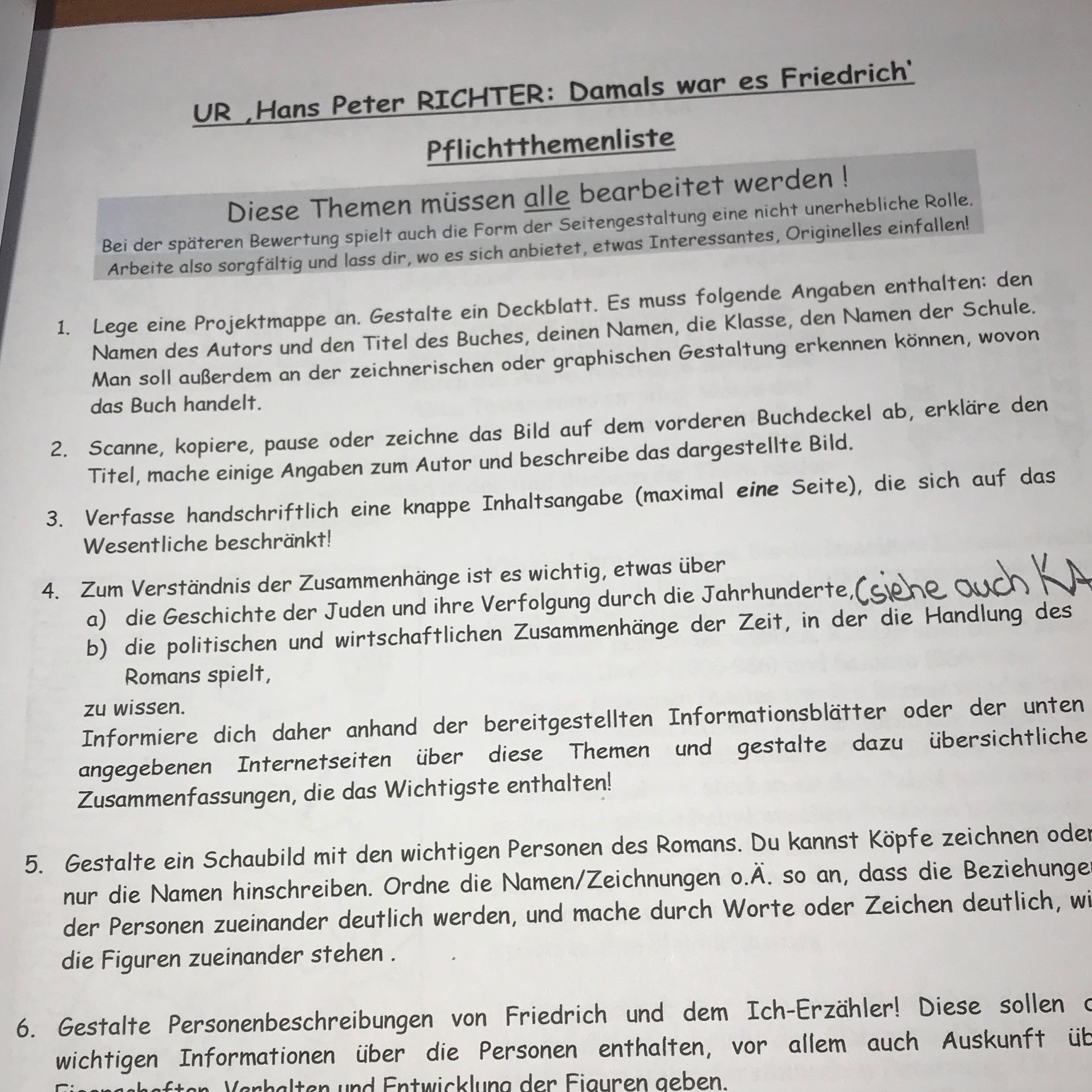

Inhaltsangabe Zu Damals War Es Friedrich

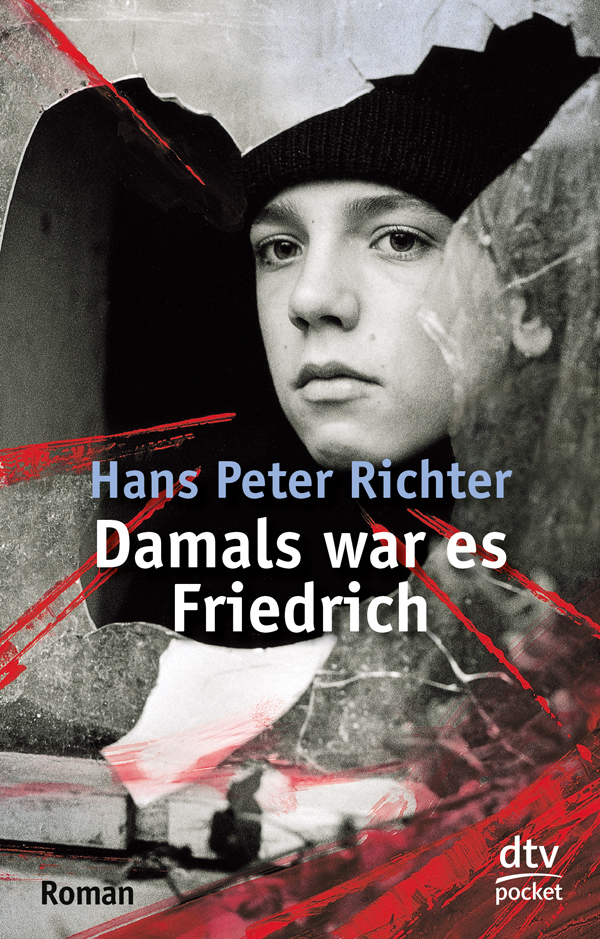

Erich Kästners Damals war es Friedrich ist weit mehr als eine einfache Kindergeschichte. Es ist eine erschütternde Auseinandersetzung mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus und seinen verheerenden Auswirkungen auf das Leben ganz gewöhnlicher Menschen. Eine Inhaltsangabe allein kann dem Werk kaum gerecht werden. Vielmehr bedarf es einer Betrachtung der subtilen Erzählweise, der symbolischen Bedeutung der Figuren und der tiefgreifenden moralischen Fragen, die der Roman aufwirft. In Form einer Museums- oder Ausstellungskonzeption ließe sich der Stoff besonders eindrücklich vermitteln, wobei der Fokus auf den zentralen Themen und dem emotionalen Erlebnis der Besucher liegen sollte.

Eine Chronologie des Ausschlusses: Die Exponate

Eine mögliche Ausstellung könnte chronologisch aufgebaut sein und die Geschichte Friedrichs anhand von thematisch gegliederten Stationen nachzeichnen. Jeder Abschnitt sollte durch ausgewählte Exponate illustriert werden, die die jeweilige Phase in Friedrichs Leben und die sich verändernde gesellschaftliche Atmosphäre widerspiegeln.

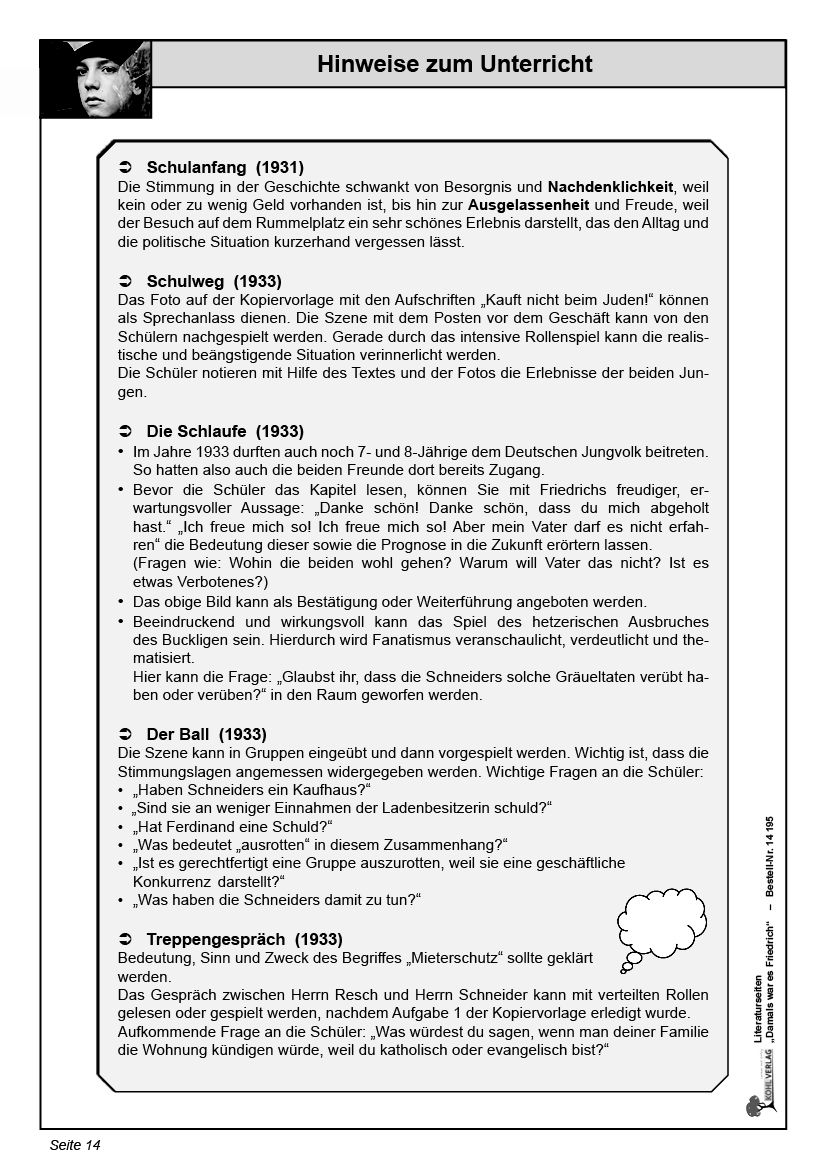

Die Kindheit: Unbeschwerte Tage und erste Schatten

Der erste Teil der Ausstellung könnte Friedrichs unbeschwerte Kindheit vor dem Aufstieg der Nationalsozialisten darstellen. Fotos von spielenden Kindern, Schulbücher und Spielzeug aus den 1920er Jahren könnten eine Atmosphäre von Normalität und Unschuld vermitteln. Ein Brief oder eine Postkarte von Friedrich an seinen Freund, den namenlosen Erzähler, könnte die enge Freundschaft der beiden Jungen illustrieren. Gleichzeitig sollten hier aber auch die ersten Anzeichen des Antisemitismus thematisiert werden. Zeitungsartikel mit hetzerischen Parolen, Karikaturen und möglicherweise auch ein antisemitisch geprägtes Schulbuch könnten die schleichende Vergiftung der Gesellschaft verdeutlichen. Eine interaktive Station, an der Besucher antisemitische Stereotypen entlarven können, wäre hier besonders wertvoll.

Die Ausgrenzung: Demütigungen und Verluste

Der zweite Abschnitt der Ausstellung würde die zunehmende Ausgrenzung Friedrichs und seiner Familie thematisieren. Schulzeugnisse mit schlechteren Noten (obwohl Friedrichs Leistungen unverändert sind), Verbotsschilder in Parks und Schwimmbädern, die Juden den Zutritt verwehren, und Dokumente, die die wirtschaftliche Not der Familie Schneider aufgrund antisemitischer Boykotte belegen, könnten hier ausgestellt werden. Eine besonders berührende Station könnte eine Rekonstruktion von Friedrichs leerem Schreibtisch sein, nachdem er die Schule verlassen musste. Ein Audio-Ausschnitt, in dem der Erzähler seine Hilflosigkeit und sein Unverständnis zum Ausdruck bringt, würde die emotionale Tiefe dieser Phase der Geschichte vermitteln.

"Ich verstand es nicht. Ich verstand überhaupt nichts mehr."

Der Eskalation: Gewalt und Tod

Der dritte und erschütterndste Teil der Ausstellung würde die Eskalation der Gewalt gegen Friedrich und seine Familie darstellen. Dokumente über die Brandstiftung im Haus der Familie Schneider, Gerichtsakten, die die Vertuschung des Verbrechens belegen, und möglicherweise sogar ein Fragment des verbrannten Hauses (falls vorhanden) wären hier zu sehen. Der Höhepunkt dieses Abschnitts wäre die Darstellung von Friedrichs Tod. Ein Krankenhausbett, symbolisch leer oder mit einer Decke bedeckt, könnte an sein Ableben erinnern. Ein Auszug aus dem Totenschein und eine Erklärung des Arztes, die die Umstände seines Todes beschreibt, würden die Unmenschlichkeit des Regimes verdeutlichen. Eine Videoinstallation mit Zitaten aus Augenzeugenberichten über die Verfolgung und Ermordung von Juden könnte die Besucher zusätzlich emotional berühren.

Pädagogischer Wert: Historisches Verständnis und Empathie

Der pädagogische Wert einer solchen Ausstellung liegt nicht nur in der Vermittlung historischer Fakten, sondern vor allem in der Förderung von Empathie und kritischem Denken. Die Besucher sollen dazu angeregt werden, sich in die Lage Friedrichs und seiner Familie zu versetzen und die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf das Leben einzelner Menschen zu verstehen.

Die Rolle des Erzählers: Verantwortung und Mitläufertum

Ein wichtiger Aspekt der Ausstellung sollte die Rolle des namenlosen Erzählers sein. Seine anfängliche Unschuld und sein allmähliches Erwachen zum Bewusstsein für die Ungerechtigkeit, die Friedrich widerfährt, bieten einen wichtigen Anknüpfungspunkt für die Besucher. Die Ausstellung könnte durch Zitate des Erzählers immer wieder die Frage nach der persönlichen Verantwortung in einer Zeit des Unrechts aufwerfen. Eine Diskussionsplattform, auf der Besucher ihre eigenen Meinungen und Gedanken zum Thema Mitläufertum und Zivilcourage austauschen können, wäre hier besonders wertvoll.

Die Aktualität: Lehren für die Gegenwart

Es ist wichtig, die Geschichte Friedrichs mit der Gegenwart zu verbinden. Die Ausstellung sollte aufzeigen, dass Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung auch heute noch existieren und dass es die Aufgabe jedes Einzelnen ist, sich dagegen zu wehren. Aktuelle Beispiele für Diskriminierung und Hassrede könnten hier gezeigt werden, um die Besucher für die Gefahren von Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit zu sensibilisieren. Eine Abschlussinstallation, die die Besucher dazu auffordert, sich aktiv für eine tolerante und inklusive Gesellschaft einzusetzen, würde die Botschaft der Ausstellung verstärken.

Besucher-Erlebnis: Emotionalität und Interaktivität

Um die Geschichte Friedrichs auf eindringliche Weise zu vermitteln, sollte die Ausstellung auf ein emotionales und interaktives Besuchserlebnis setzen.

Die Macht der Inszenierung: Atmosphäre und Sinneswahrnehmung

Die Gestaltung der Ausstellungsräume sollte die jeweilige Phase in Friedrichs Leben widerspiegeln. Dunkle Farben, bedrückende Musik und der Einsatz von Licht und Schatten könnten die Atmosphäre der Angst und Verfolgung verstärken. Der Duft von verbranntem Holz im Abschnitt über die Brandstiftung könnte die Besucher zusätzlich emotional berühren.

Interaktive Elemente: Partizipation und Reflexion

Die Ausstellung sollte eine Vielzahl von interaktiven Elementen enthalten, die die Besucher aktiv in die Geschichte einbeziehen. Virtuelle Interviews mit Zeitzeugen, interaktive Karten, die die Ausbreitung des Antisemitismus in Deutschland zeigen, und Quizfragen, die das Wissen der Besucher testen, könnten hier eingesetzt werden. Ein Gästebuch, in dem die Besucher ihre Gedanken und Gefühle zur Ausstellung festhalten können, würde eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen.

Barrierefreiheit: Inklusion und Zugänglichkeit

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Ausstellung barrierefrei ist und allen Besuchern zugänglich gemacht wird. Texte in einfacher Sprache, Audiodeskriptionen für sehbehinderte Menschen und taktile Exponate für blinde Menschen sollten selbstverständlich sein. Die Ausstellung sollte auch in verschiedenen Sprachen angeboten werden, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen.

Fazit

Eine Ausstellung über Damals war es Friedrich könnte einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Zeit leisten und gleichzeitig die Besucher für die Gefahren von Antisemitismus und Rassismus sensibilisieren. Durch die Kombination von historischen Fakten, emotionaler Inszenierung und interaktiven Elementen könnte die Ausstellung ein unvergessliches und nachhaltiges Besuchserlebnis schaffen. Die Geschichte Friedrichs darf nicht vergessen werden. Sie ist eine Mahnung an uns alle, wachsam zu sein und uns gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung zu stellen. Die Erinnerung an Friedrich und all die anderen Opfer des Nationalsozialismus ist unsere Verpflichtung gegenüber der Zukunft.