Kurzgeschichte Für Inhaltsangabe Klasse 7

Die Kurzgeschichte, dieses kleine, aber feine literarische Juwel, nimmt im Deutschunterricht der 7. Klasse eine zentrale Rolle ein. Ihre Kürze erlaubt eine konzentrierte Analyse, während ihre oft tiefgründigen Themen zu Diskussionen anregen. Doch wie gelingt eine überzeugende Inhaltsangabe in diesem Kontext? Und welche pädagogischen Chancen birgt die Auseinandersetzung mit dieser Textform?

Die Anatomie einer Kurzgeschichte: Ein didaktischer Blickwinkel

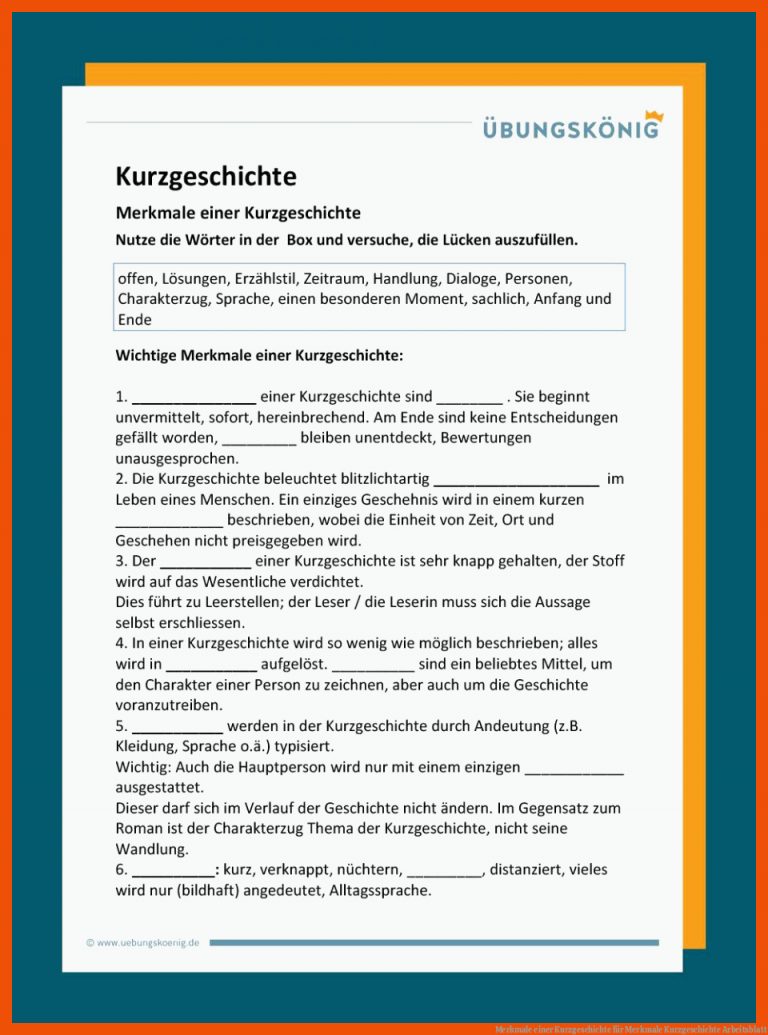

Bevor wir uns der Inhaltsangabe widmen, ist es essentiell, die typischen Merkmale einer Kurzgeschichte zu verstehen. Im Vergleich zum Roman zeichnet sie sich durch Unmittelbarkeit und Konzentration aus. Der Einstieg erfolgt oft in medias res, ohne lange Einleitung. Die Handlung ist meist auf einen zentralen Konflikt oder ein einschneidendes Ereignis fokussiert. Figuren werden skizzenhaft dargestellt, oft anhand weniger charakteristischer Merkmale. Der offene Schluss ist ein weiteres typisches Charakteristikum, das Raum für Interpretation lässt und die Leser*innen zur Reflexion anregt.

Für den Deutschunterricht bedeutet dies, dass die Schüler*innen lernen müssen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, die Intention des Autors zu erkennen und die Wirkung der sprachlichen Gestaltungsmittel zu analysieren. Die Kurzgeschichte dient somit als ideales Übungsfeld für das Textverständnis, die Analysefähigkeit und die schriftliche Ausdrucksfähigkeit.

Ausstellungsstücke des Genres: Kurzgeschichten für die 7. Klasse

Die Auswahl geeigneter Kurzgeschichten ist entscheidend für den Lernerfolg. Beliebte und bewährte Beispiele sind:

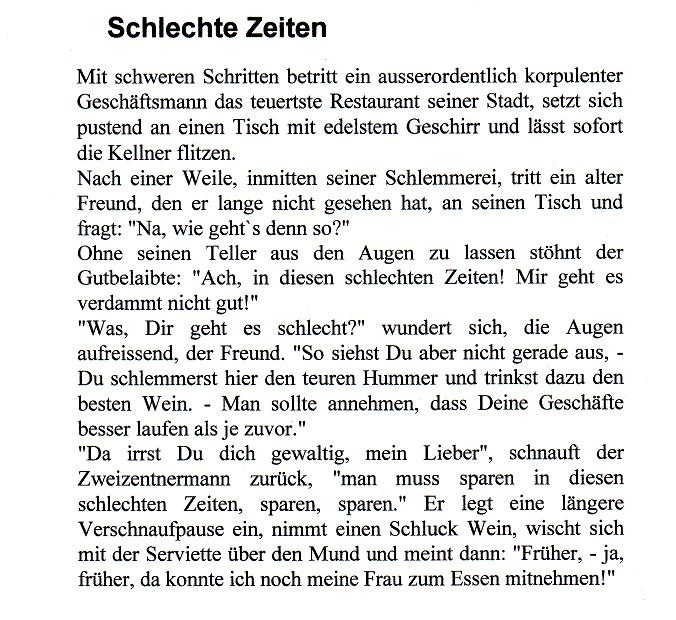

- "Die Küchenuhr" von Wolfgang Borchert: Eine Geschichte über Krieg und Verlust, die durch ihre einfache Sprache und eindringliche Bilder berührt. Sie eignet sich hervorragend, um Themen wie Heimat, Erinnerung und die Nachwirkungen des Krieges zu thematisieren.

- "Ein ganz gewöhnlicher Held" von Gabriele Wohmann: Eine subtile Erzählung über Zivilcourage und die Bedeutung des kleinen, unscheinbaren Heldenmuts im Alltag. Sie regt dazu an, über eigene Handlungsweisen und Verantwortungsbewusstsein nachzudenken.

- "Das Brot" von Wolfgang Borchert: Beschreibt auf sehr eindringliche Art und Weise die Not und Entbehrungen in der Nachkriegszeit und die Schwierigkeiten in einer Ehe, die durch die äußeren Umstände belastet wird.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass Kurzgeschichten nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen und wichtige gesellschaftliche Themen ansprechen können. Sie bieten einen Zugang zu historischen Kontexten, ermöglichen Empathie und fördern das kritische Denken.

Die Inhaltsangabe: Mehr als nur eine Zusammenfassung

Die Inhaltsangabe ist eine zentrale Kompetenz im Deutschunterricht. Sie dient dazu, das Textverständnis zu überprüfen und die Fähigkeit zur strukturierten Wiedergabe von Informationen zu schulen. Im Kontext der Kurzgeschichte geht es jedoch um mehr als nur die bloße Wiedergabe der Handlung. Es geht darum, die Kernaussage zu erfassen, die zentralen Konflikte zu identifizieren und die Entwicklung der Figuren nachzuvollziehen.

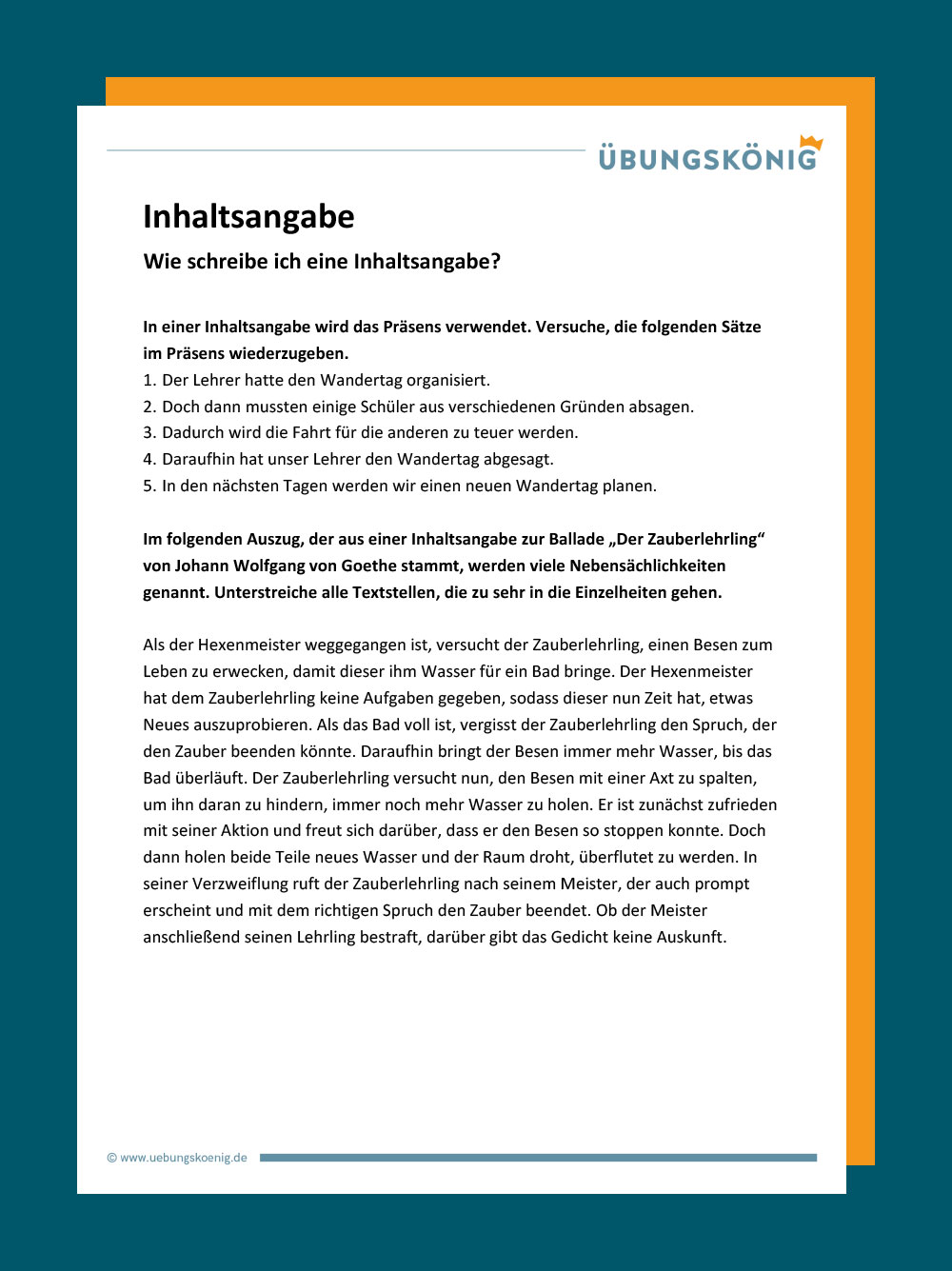

Eine gute Inhaltsangabe sollte folgende Kriterien erfüllen:

- Kürze und Prägnanz: Die Inhaltsangabe soll den Inhalt der Kurzgeschichte auf das Wesentliche reduzieren. Lange Beschreibungen und unwichtige Details sind zu vermeiden.

- Objektivität: Die Inhaltsangabe soll den Inhalt der Kurzgeschichte neutral und sachlich wiedergeben. Eigene Meinungen und Wertungen sind nicht angebracht.

- Chronologische Ordnung: Die Inhaltsangabe soll die Handlung der Kurzgeschichte in der richtigen Reihenfolge wiedergeben.

- Indirekte Rede: Die Inhaltsangabe soll in der indirekten Rede verfasst sein.

- Gegenwartsform: Die Inhaltsangabe wird üblicherweise im Präsens verfasst.

Der Prozess der Inhaltsangabe: Schritt für Schritt

Um eine gelungene Inhaltsangabe zu verfassen, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Sorgfältiges Lesen: Die Kurzgeschichte sollte aufmerksam gelesen werden, um den Inhalt vollständig zu erfassen.

- Markieren der Schlüsselstellen: Wichtige Ereignisse, Konflikte und Informationen sollten markiert werden.

- Erstellung einer Stichwortliste: Die markierten Stellen können in einer Stichwortliste zusammengefasst werden, um den Überblick zu behalten.

- Verfassen des Rohentwurfs: Auf Basis der Stichwortliste wird ein erster Entwurf der Inhaltsangabe verfasst.

- Überarbeitung und Korrektur: Der Rohentwurf wird überarbeitet und korrigiert. Dabei sollte auf Kürze, Prägnanz, Objektivität, chronologische Ordnung und die korrekte Verwendung der indirekten Rede geachtet werden.

Ein häufiger Fehler ist, zu nah am Originaltext zu bleiben und lediglich einzelne Sätze umzuformulieren. Stattdessen sollte der Inhalt der Kurzgeschichte in eigenen Worten wiedergegeben werden. Das erfordert ein tieferes Verständnis des Textes und fördert die Fähigkeit zum selbstständigen Denken.

Pädagogischer Mehrwert: Mehr als nur eine Note

Die Auseinandersetzung mit Kurzgeschichten und die Erstellung von Inhaltsangaben bieten einen vielfältigen pädagogischen Mehrwert:

- Förderung des Textverständnisses: Die Schüler*innen lernen, Texte aufmerksam zu lesen, wichtige Informationen zu identifizieren und Zusammenhänge zu erkennen.

- Schulung der Analysefähigkeit: Die Schüler*innen lernen, die Intention des Autors zu erkennen, die Wirkung der sprachlichen Gestaltungsmittel zu analysieren und die Kernaussage des Textes zu erfassen.

- Verbesserung der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit: Die Schüler*innen lernen, Informationen strukturiert und prägnant wiederzugeben, die indirekte Rede korrekt zu verwenden und ihren eigenen Schreibstil zu entwickeln.

- Förderung des kritischen Denkens: Die Auseinandersetzung mit den Themen der Kurzgeschichten regt zum Nachdenken über eigene Werte und Überzeugungen an und fördert das kritische Denken.

- Entwicklung von Empathie: Die Schüler*innen lernen, sich in die Figuren der Kurzgeschichten hineinzuversetzen und ihre Perspektiven zu verstehen.

Die Kurzgeschichte bietet somit eine hervorragende Möglichkeit, verschiedene Kompetenzen zu fördern, die für den schulischen Erfolg und die persönliche Entwicklung der Schüler*innen von Bedeutung sind. Sie ist ein kleines Fenster zur Welt, das den Blick auf unterschiedliche Perspektiven und Lebensrealitäten öffnet. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dieser Textform lernen die Schüler*innen nicht nur, Texte zu verstehen und wiederzugeben, sondern auch, sich selbst und ihre Umwelt besser zu verstehen. Die Inhaltsangabe, richtig angewandt, ist somit mehr als nur eine Übung – sie ist ein Instrument zur Selbstbildung und zur Entwicklung von mündigen Bürger*innen.

Die Integration von kreativen Aufgabenstellungen, wie beispielsweise das Schreiben einer alternativen Fortsetzung oder das Verfassen eines Briefes an eine der Figuren, kann den Lernprozess zusätzlich bereichern und die Motivation der Schüler*innen steigern. Auch die Diskussion der Inhaltsangaben in der Klasse kann zu einem besseren Verständnis des Textes und zu unterschiedlichen Interpretationen führen. Der Deutschunterricht wird so zu einem Ort des Austauschs und der gemeinsamen Erkenntnis.

Die Kurzgeschichte ist ein Mikrokosmos, in dem sich die großen Fragen des Lebens spiegeln.

Indem wir unseren Schüler*innen die Werkzeuge geben, diesen Mikrokosmos zu entschlüsseln, befähigen wir sie, die Welt um sie herum bewusster und kritischer wahrzunehmen.