Martin Opitz Ach Liebste Lass Uns Eilen

Martin Opitz' Gedicht "Ach Liebste lass uns eilen" ist eines der bekanntesten und meistzitierten Werke der deutschen Barockliteratur. Es wurde 1624 veröffentlicht und ist ein Paradebeispiel für die Vanitas-Thematik, ein zentrales Motiv des Barock, das die Vergänglichkeit des Lebens und die Nichtigkeit irdischer Freuden betont. Für Expats, Neuankömmlinge in Deutschland oder einfach nur Interessierte an deutscher Literatur bietet das Gedicht einen Einblick in die kulturellen und philosophischen Strömungen des 17. Jahrhunderts. Das Verständnis des Gedichts erfordert jedoch eine Auseinandersetzung mit dem historischen Kontext und den typischen Stilmitteln der Epoche.

Der historische und literarische Kontext

Die Barockzeit (ca. 1600-1720) war eine von Umbrüchen und Krisen geprägte Epoche. Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) verwüstete weite Teile Europas, Hunger, Seuchen und politische Instabilität waren an der Tagesordnung. Diese Erfahrungen führten zu einer tiefen Verunsicherung und einem ausgeprägten Bewusstsein für die Fragilität des menschlichen Daseins. Die Vanitas-Idee fand in Literatur, Kunst und Musik ihren Ausdruck.

Martin Opitz (1597-1639) gilt als Begründer der sogenannten "Ersten Schlesischen Schule" und war einer der bedeutendsten Dichter und Literaturtheoretiker seiner Zeit. Er bemühte sich um eine Reform der deutschen Dichtung und orientierte sich dabei an antiken Vorbildern. Opitz legte Wert auf klare Regeln und eine verständliche Sprache, was "Ach Liebste lass uns eilen" zu einem vergleichsweise zugänglichen Gedicht der Barockzeit macht.

Eine Analyse des Gedichts

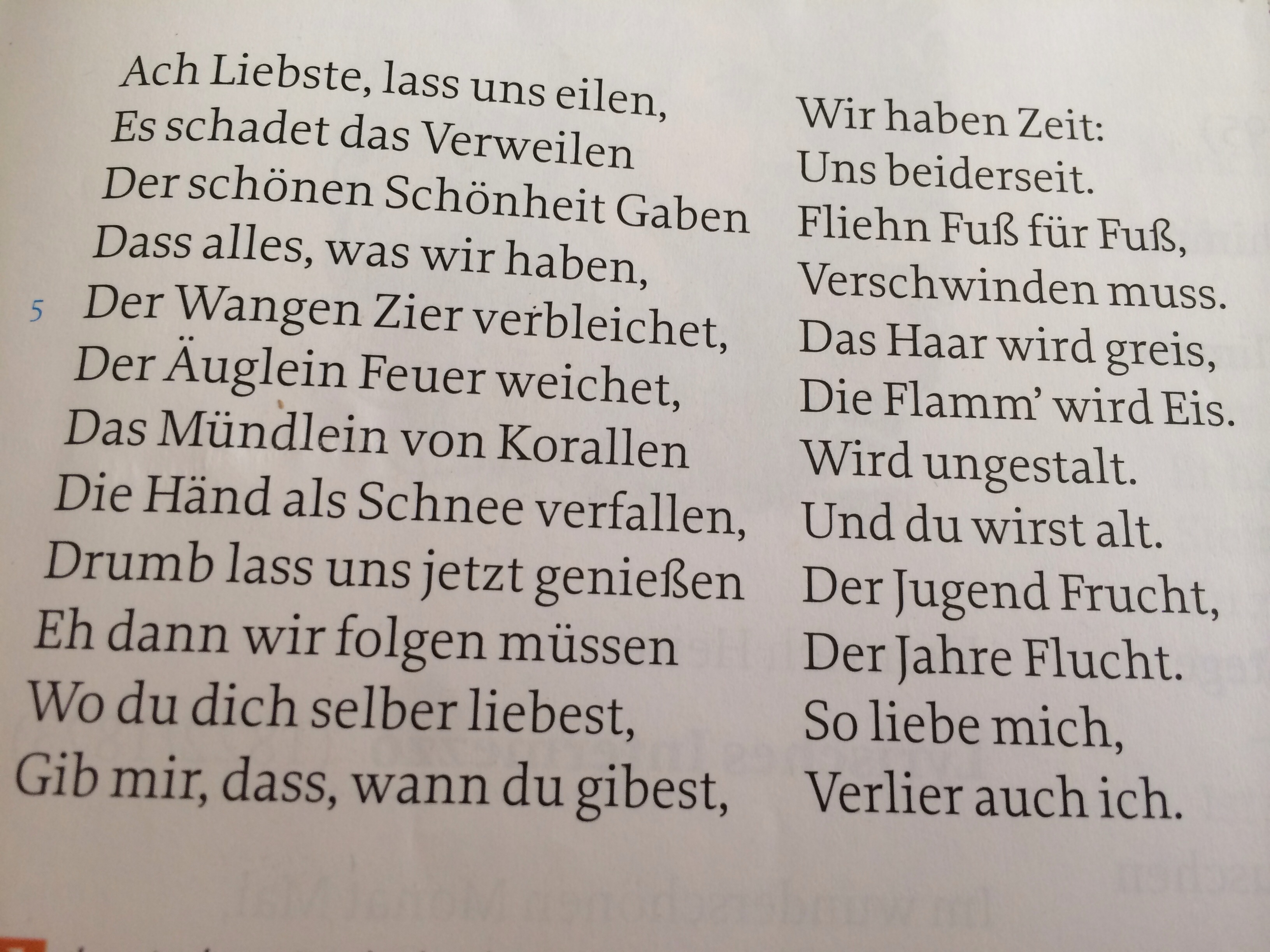

Das Gedicht besteht aus drei Strophen, jede mit vier Versen. Die Reimstruktur ist ein Kreuzreim (abab). Die Sprache ist bildhaft und von Metaphern durchzogen. Hier ist der Text des Gedichts:

Ach Liebste, lass uns eilen!

Wir haben Zeit; es schadet keiner Seelen.

Denn eh wir uns versehen,

Geht uns die Zeit verloren.Die Rosen sind verblüht,

Die Zeit ist abgeblitzt wie ein Geschosse;

Der Baum ist abgefällt,

Die Zeit bringt Rosen und Verderben.Drum lasst uns hier genießen,

Was uns die Zeit kann bringen,

Ehe das Rad sich wendet,

Und wir ins Gräber fallen.

Strophe 1: Der Aufruf zur Eile

Die erste Strophe beginnt mit dem dringenden Appell "Ach Liebste, lass uns eilen!". Dieses "Eilen" ist das zentrale Motiv des Gedichts. Opitz fordert die Geliebte (und implizit auch den Leser) dazu auf, die Zeit zu nutzen, bevor sie unwiederbringlich vergeht. Die Wendung "es schadet keiner Seelen" mag zunächst überraschen. Sie bedeutet jedoch, dass es keine moralischen Einwände gegen das Genießen der Zeit gibt. Das Carpe Diem (nutze den Tag) Motiv, das im Gedicht anklingt, wird hier legitimiert. Der letzte Vers, "Geht uns die Zeit verloren", unterstreicht die Gefahr des Zögerns und die Unaufhaltsamkeit des Zeitablaufs.

Strophe 2: Vergänglichkeit und Tod

Die zweite Strophe verdeutlicht die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge. Die "Rosen" stehen als Symbol für Schönheit und Jugend, die jedoch unweigerlich "verblüht" sind. Der Vergleich der Zeit mit einem "Geschosse" betont ihre Schnelligkeit und Unaufhaltsamkeit. Der "Baum", der "abgefällt" ist, steht für das menschliche Leben, das ebenfalls dem Tod geweiht ist. Der letzte Vers dieser Strophe, "Die Zeit bringt Rosen und Verderben", fasst die Dualität des Lebens zusammen: Es gibt Momente der Freude und Schönheit, aber auch des Leidens und des Verfalls. Die Zeit selbst ist neutral, sie bringt beides hervor.

Strophe 3: Die Aufforderung zum Genuss

Die dritte Strophe zieht die Konsequenz aus der Erkenntnis der Vergänglichkeit. "Drum lasst uns hier genießen, Was uns die Zeit kann bringen" ist die direkte Aufforderung, das Leben zu nutzen und die Freuden des Augenblicks zu genießen. Das Bild des "Rades", das sich wendet, verweist auf das Schicksal und die Unberechenbarkeit des Lebens. Der letzte Vers, "Und wir ins Gräber fallen", erinnert an die unausweichliche Konfrontation mit dem Tod. Die gesamte Strophe ist ein Appell, sich nicht von der Angst vor dem Tod lähmen zu lassen, sondern das Leben in vollen Zügen zu leben.

Interpretation und Bedeutung

"Ach Liebste lass uns eilen" ist ein Gedicht, das verschiedene Interpretationen zulässt. Einerseits kann es als eine Aufforderung zum Hedonismus verstanden werden, also zum Streben nach sinnlicher Lust und Vergnügen. Andererseits kann es auch als eine Mahnung zur Besinnung interpretiert werden, die uns daran erinnert, die Kostbarkeit des Lebens zu erkennen und die Zeit sinnvoll zu nutzen. Die Betonung der Vergänglichkeit und des Todes dient nicht nur dazu, Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern auch dazu, das Bewusstsein für die Bedeutung des Augenblicks zu schärfen.

Das Gedicht spiegelt die typische barocke Zerrissenheit wider. Einerseits gibt es die Sehnsucht nach irdischen Freuden und Genüssen, andererseits das Bewusstsein für die Nichtigkeit dieser Freuden angesichts des Todes. Diese Spannung prägt das gesamte Gedicht und macht es zu einem faszinierenden Zeugnis der Barockzeit.

Die Relevanz für heute

Obwohl "Ach Liebste lass uns eilen" vor fast 400 Jahren geschrieben wurde, hat es bis heute nichts von seiner Aktualität verloren. Die Thematik der Vergänglichkeit und die Frage nach dem Sinn des Lebens sind zeitlose Themen, die auch moderne Menschen beschäftigen. In einer schnelllebigen und von Leistungsdruck geprägten Gesellschaft kann das Gedicht als eine Erinnerung daran dienen, innezuhalten, den Augenblick zu genießen und die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu schätzen. Die Aufforderung zum Genuss sollte jedoch nicht als Freibrief für rücksichtsloses Handeln verstanden werden, sondern vielmehr als Anregung, das Leben bewusst und verantwortungsvoll zu gestalten.

Für Expats und Neuankömmlinge in Deutschland bietet die Auseinandersetzung mit "Ach Liebste lass uns eilen" die Möglichkeit, tiefer in die deutsche Kultur und Geschichte einzutauchen. Das Gedicht ist nicht nur ein literarisches Kunstwerk, sondern auch ein Fenster in die Weltanschauung einer vergangenen Epoche. Das Verständnis des Gedichts kann dazu beitragen, die deutsche Kultur besser zu verstehen und eine Verbindung zu den Menschen und ihrer Geschichte aufzubauen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass "Ach Liebste lass uns eilen" ein komplexes und vielschichtiges Gedicht ist, das trotz seiner Kürze eine Fülle von Gedanken und Emotionen transportiert. Es ist ein Zeugnis der Barockzeit, das bis heute nichts von seiner Relevanz verloren hat und uns dazu auffordert, über die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung des Augenblicks nachzudenken. Das Gedicht ist ein Meisterwerk der deutschen Literatur, das es wert ist, immer wieder neu entdeckt und interpretiert zu werden. Die Auseinandersetzung damit bietet eine wertvolle Bereicherung für jeden, der sich für deutsche Kultur und Literatur interessiert.

![Martin Opitz Ach Liebste Lass Uns Eilen Ach Liebste lass uns eilen • Gedichtanalyse · [mit Video]](https://d3f6gjnauy613m.cloudfront.net/system/production/videos/004/545/9fc84277c143f06b2dbe4c3878e90dfa9e08c109/Thumbnail_Ach_Liebste_lass_uns_eilen_LauraKr.png?1731666358)