Tagebuch Von Anne Frank Zusammenfassung

Das Tagebuch der Anne Frank ist weit mehr als nur ein literarisches Werk; es ist ein erschütterndes Zeugnis der Gräueltaten des Holocaust und ein eindringliches Plädoyer für Toleranz und Menschlichkeit. Eine Zusammenfassung des Inhalts allein kann der Tiefe und Bedeutung dieses Buches kaum gerecht werden. Vielmehr muss man sich der Frage stellen, wie die Auseinandersetzung mit dem Tagebuch in Ausstellungen, pädagogischen Kontexten und im Rahmen des individuellen Besuchererlebnisses gestaltet werden kann, um seine volle Wirkung zu entfalten.

Die Essenz des Tagebuchs

Das Tagebuch schildert die Erfahrungen der jungen Anne Frank und ihrer Familie, die sich ab Juli 1942 vor den Nationalsozialisten in einem Hinterhaus in Amsterdam verstecken. Zusammen mit der Familie van Pels und Fritz Pfeffer leben sie dort über zwei Jahre in ständiger Angst, entdeckt und deportiert zu werden. Annes Einträge, adressiert an ihre imaginäre Freundin Kitty, gewähren einen intimen Einblick in ihre Gedanken, Gefühle und Träume. Sie reflektiert über ihre Pubertät, ihre Beziehungen zu den anderen Bewohnern des Hinterhauses, ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft und ihr tiefes Bedürfnis nach Liebe und Akzeptanz.

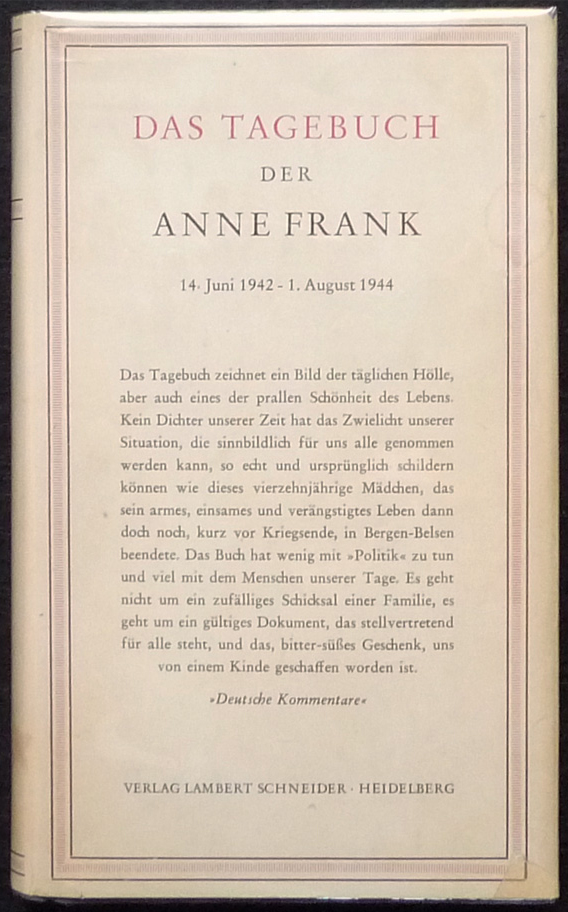

Das Tagebuch ist jedoch nicht nur ein persönliches Dokument. Es ist auch ein erschütterndes Zeugnis der Realität des Holocaust. Annes Schilderungen vermitteln auf eindringliche Weise die zunehmende Verfolgung der Juden, die Angst und Unsicherheit, die den Alltag der Untergetauchten prägten, und die psychischen Belastungen, die mit der Isolation und dem Leben in ständiger Bedrohung einhergingen. Ihr Tagebuch endet abrupt am 1. August 1944, wenige Tage bevor das Versteck verraten und die Bewohner verhaftet werden. Anne stirbt im Februar oder März 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen, kurz vor der Befreiung durch die Alliierten.

Ausstellungen als Fenster zur Vergangenheit

Ausstellungen, die sich mit dem Tagebuch der Anne Frank auseinandersetzen, stehen vor der Herausforderung, die Vielschichtigkeit des Themas angemessen zu vermitteln. Sie müssen nicht nur die historischen Fakten darstellen, sondern auch die emotionale und persönliche Dimension des Tagebuchs erfahrbar machen. Die Anne Frank Haus in Amsterdam ist hierbei ein prägnantes Beispiel. Die originalen Räumlichkeiten des Hinterhauses, in denen sich die Familie Frank versteckte, sind integraler Bestandteil der Ausstellung und vermitteln auf beklemmende Weise die Enge und die Bedingungen des Lebens im Versteck.

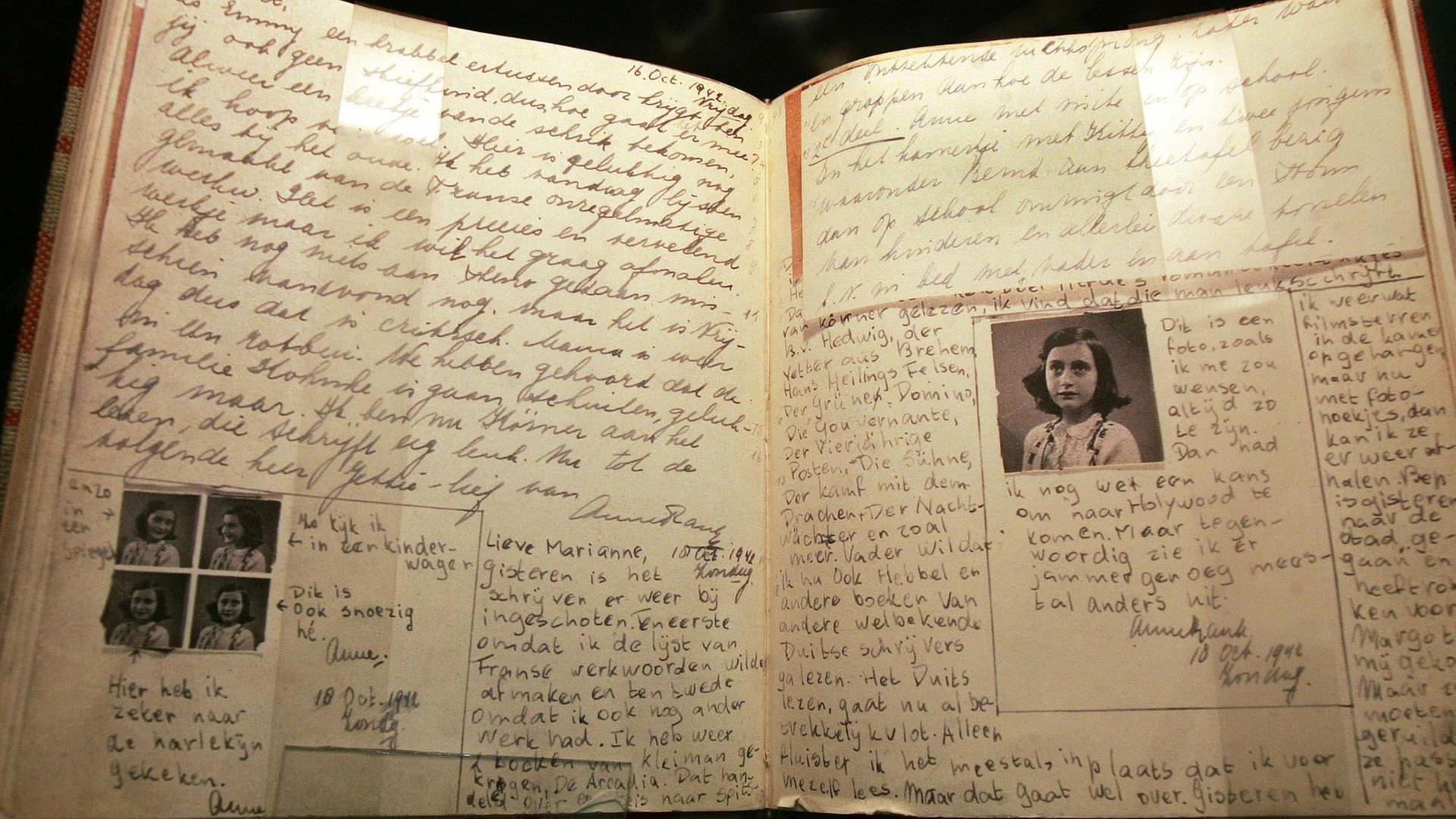

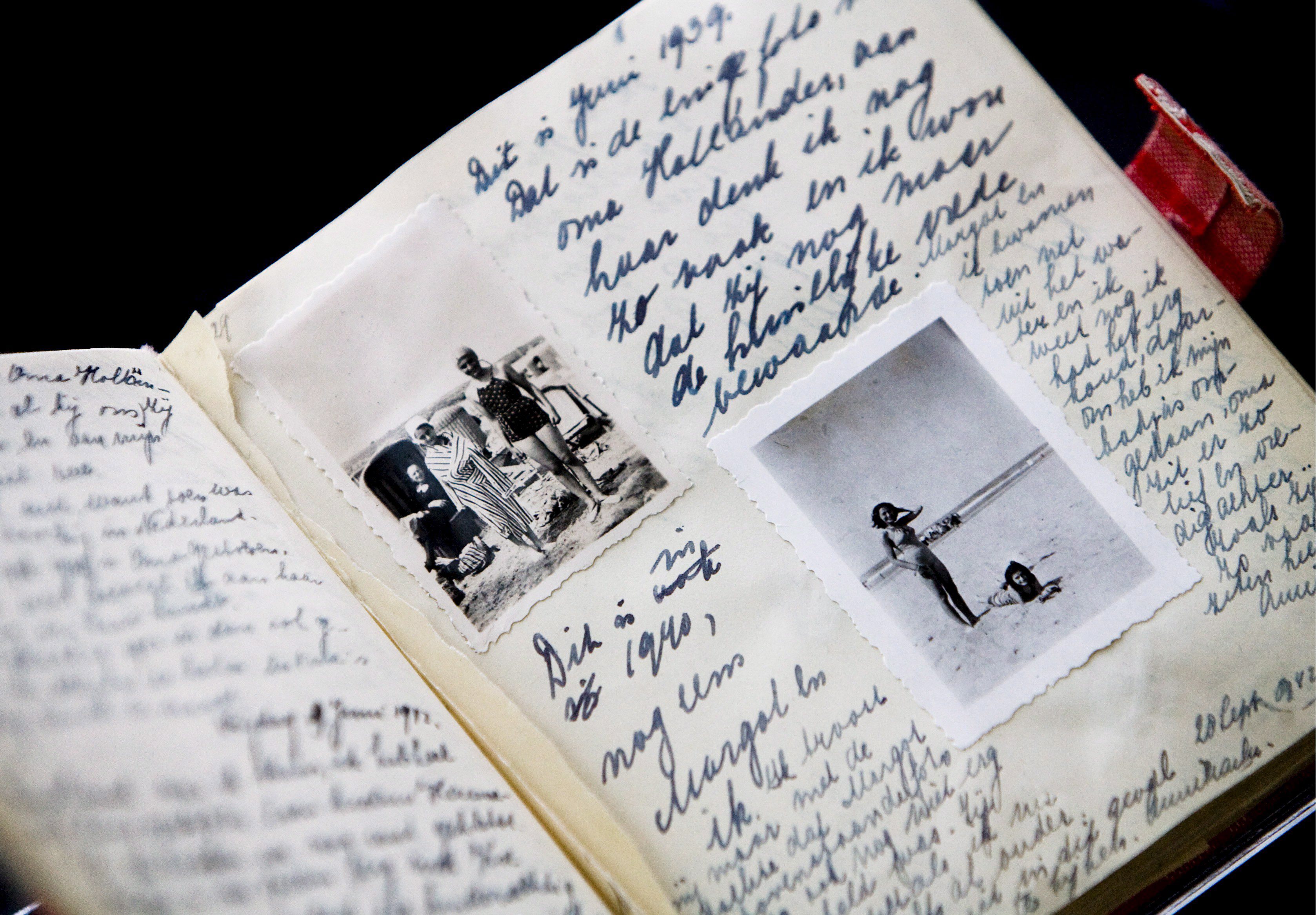

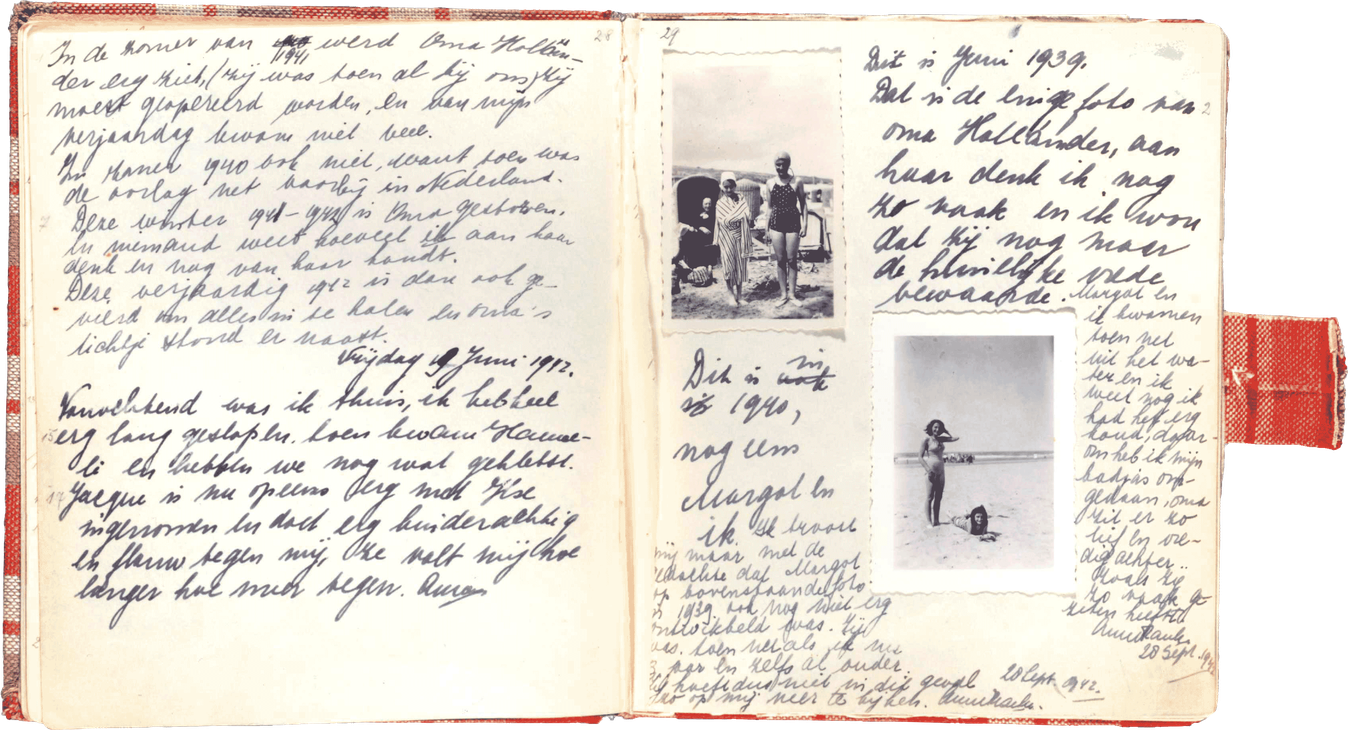

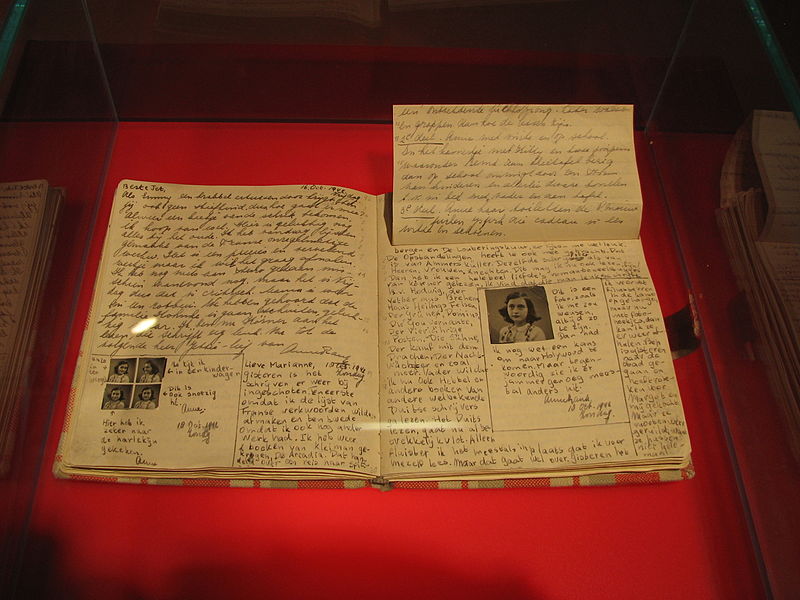

Der Einsatz von Originaldokumenten und Artefakten spielt eine entscheidende Rolle. Briefe, Fotos, persönliche Gegenstände und auch die Rekonstruktion einzelner Räume können die Besucher auf eine Weise berühren, die reine Textdarstellungen nicht vermögen. Multimediale Elemente wie Audio- und Videozeugnisse von Überlebenden, Historikern und Menschen, die Anne Frank kannten, können die historische Perspektive erweitern und vertiefen.

Wichtig ist, dass Ausstellungen nicht nur die Opferrolle der Familie Frank betonen, sondern auch die Täter und die Mitläufer beleuchten. Die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen in einer Diktatur muss gestellt und diskutiert werden. Auch die Rolle der Helfer, die die Familie Frank und andere Juden während des Krieges unterstützten, sollte hervorgehoben werden, um zu zeigen, dass es auch in den dunkelsten Zeiten Momente der Menschlichkeit und des Widerstands gab.

Herausforderungen bei der Gestaltung von Ausstellungen

Eine der größten Herausforderungen bei der Gestaltung von Ausstellungen zum Thema Anne Frank ist die Vermeidung von Stereotypen und Vereinfachungen. Die Geschichte der Familie Frank ist einzigartig, darf aber nicht dazu führen, die Leiden anderer Opfer des Holocaust zu relativieren. Es ist wichtig, die Geschichte in den Kontext der umfassenden Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten einzuordnen und die Vielfalt der Opfergruppen zu berücksichtigen.

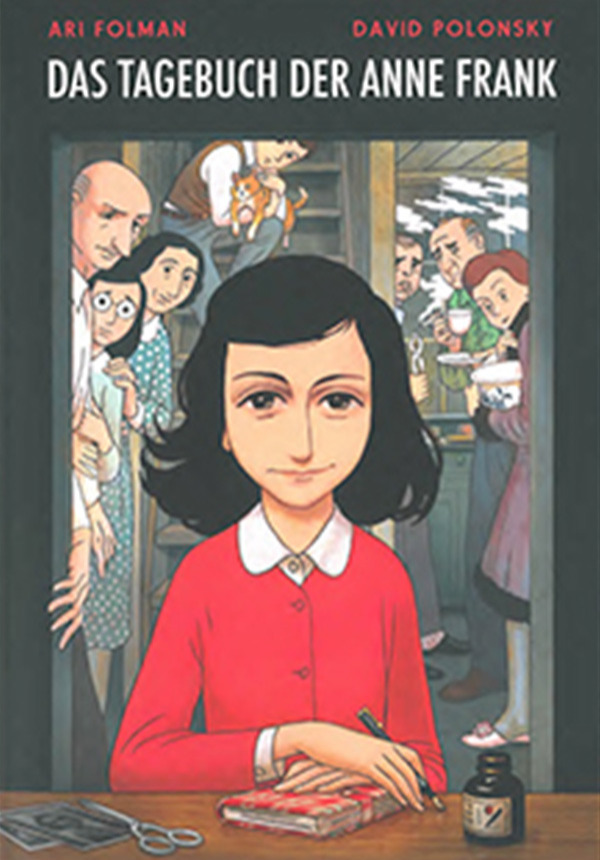

Darüber hinaus muss die Ausstellung altersgerecht konzipiert sein. Kinder und Jugendliche benötigen einen anderen Zugang zu dem Thema als Erwachsene. Sensible Themen wie die Verfolgung von Juden, die Gewalt in Konzentrationslagern und der Tod müssen behutsam und altersentsprechend vermittelt werden, um eine Überforderung der Besucher zu vermeiden. Pädagogische Begleitmaterialien und altersgerechte Führungen können hierbei helfen.

Pädagogischer Wert des Tagebuchs

Das Tagebuch der Anne Frank ist ein wertvolles Instrument für die Bildungsarbeit. Es ermöglicht es jungen Menschen, sich mit den Themen Holocaust, Antisemitismus, Rassismus und Menschenrechte auseinanderzusetzen. Durch die persönliche Perspektive Annes wird die Geschichte für sie greifbarer und verständlicher. Sie können sich mit ihren Ängsten, Hoffnungen und Träumen identifizieren und so ein tieferes Verständnis für die Auswirkungen von Diskriminierung und Verfolgung entwickeln.

Im Unterricht kann das Tagebuch auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Es kann als Grundlage für Diskussionen über Toleranz, Zivilcourage und die Bedeutung von Demokratie dienen. Schüler können sich mit den historischen Hintergründen des Holocaust auseinandersetzen, die Lebensbedingungen der Untergetauchten recherchieren und die Rolle der Täter und Mitläufer analysieren.

Die kritische Auseinandersetzung mit dem Tagebuch ist dabei von großer Bedeutung. Schüler sollten lernen, die Quellen zu hinterfragen, die historischen Kontexte zu berücksichtigen und sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Auch die Frage nach der Aktualität des Themas und den Parallelen zu heutigen Formen von Diskriminierung und Rassismus sollte diskutiert werden.

Methoden für den Unterricht

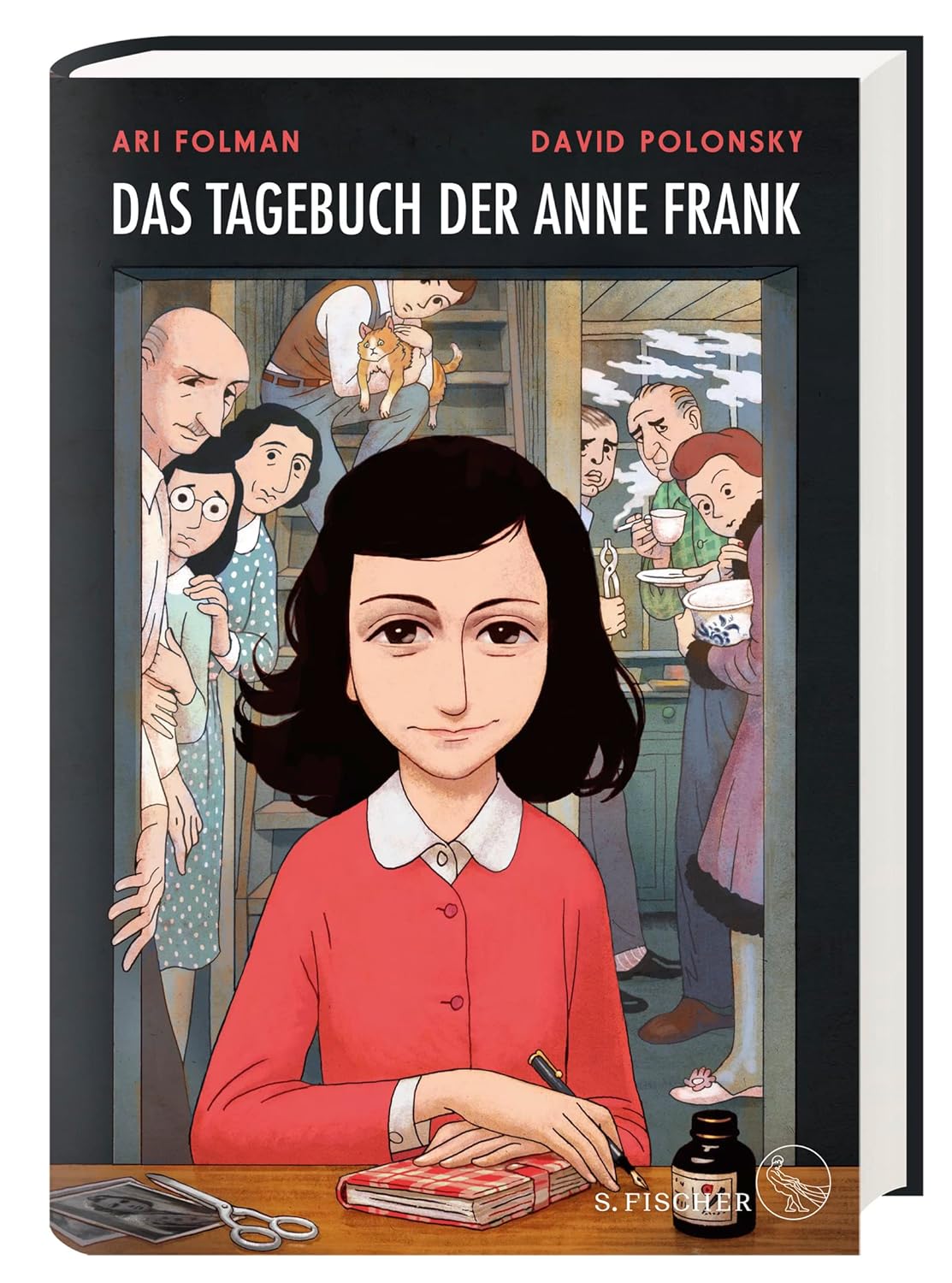

Neben der Lektüre des Tagebuchs gibt es eine Vielzahl von Methoden, die im Unterricht eingesetzt werden können, um das Thema zu vertiefen. Dazu gehören unter anderem:

- Rollenspiele und Simulationen, die die Lebensbedingungen der Untergetauchten erfahrbar machen.

- Die Analyse von historischen Dokumenten und Fotos, um die Propaganda der Nationalsozialisten zu entlarven.

- Die Begegnung mit Zeitzeugen, die ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Holocaust teilen.

- Die Gestaltung von Projekten und Präsentationen, um das Wissen zu festigen und zu vertiefen.

Die Einbeziehung digitaler Medien kann den Unterricht zusätzlich bereichern. Es gibt zahlreiche Online-Ressourcen, die Informationen, Bilder und Videos zum Thema Anne Frank bereitstellen. Auch virtuelle Rundgänge durch das Anne Frank Haus in Amsterdam sind möglich.

Das Besuchererlebnis: Eine persönliche Auseinandersetzung

Der Besuch einer Ausstellung oder Gedenkstätte zum Thema Anne Frank ist eine persönliche Erfahrung, die jeden Menschen anders berührt. Viele Besucher sind von der Authentizität der Orte und Dokumente tief bewegt. Sie spüren die Nähe zur Geschichte und fühlen sich mit den Opfern des Holocaust verbunden.

Um das Besuchererlebnis zu optimieren, ist es wichtig, dass die Ausstellungen und Gedenkstätten einen Raum für Reflexion und Austausch bieten. Besucher sollten die Möglichkeit haben, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, Fragen zu stellen und sich mit anderen Besuchern auszutauschen. Gästebücher, Diskussionsforen und geführte Gespräche können hierbei hilfreich sein.

Die Vorbereitung auf den Besuch ist ebenfalls von großer Bedeutung. Besucher sollten sich im Vorfeld mit dem Thema auseinandersetzen und sich über die historischen Hintergründe informieren. Auch die Auseinandersetzung mit dem Tagebuch der Anne Frank kann den Besuch intensivieren.

Die Nachbereitung des Besuchs ist ebenso wichtig. Besucher sollten die Möglichkeit haben, ihre Eindrücke zu verarbeiten und sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Pädagogische Begleitmaterialien, Buchempfehlungen und weiterführende Informationen können hierbei unterstützen.

Das Tagebuch der Anne Frank ist ein Mahnmal gegen das Vergessen. Es erinnert uns daran, dass Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus niemals wieder eine Chance haben dürfen. Die Auseinandersetzung mit dem Tagebuch in Ausstellungen, pädagogischen Kontexten und im Rahmen des individuellen Besuchererlebnisses kann dazu beitragen, diese Botschaft zu vermitteln und junge Menschen für die Gefahren von Intoleranz und Hass zu sensibilisieren. Es ist eine Verantwortung, die wir gegenüber den Opfern des Holocaust und den zukünftigen Generationen haben.