Wie Entstand Die Weimarer Republik

Der Weg zur Weimarer Republik ist ein komplexes und vielschichtiges Thema, das oft auf die Ereignisse des Ersten Weltkriegs und dessen unmittelbare Folgen reduziert wird. Eine tiefere Auseinandersetzung mit den Ursachen, treibenden Kräften und entscheidenden Momenten dieser Periode offenbart jedoch ein faszinierendes Bild des gesellschaftlichen, politischen und ideologischen Umbruchs, der Deutschland in den Jahren 1918 und 1919 erfasste. Eine Ausstellung, die sich dieser Thematik widmet, hat die Aufgabe, nicht nur Fakten zu präsentieren, sondern auch ein Verständnis für die Atmosphäre, die Hoffnungen und die Ängste dieser Zeit zu vermitteln.

Die Wurzeln der Krise: Vom Kaiserreich zur Revolution

Um die Entstehung der Weimarer Republik zu verstehen, muss man zunächst die strukturellen Schwächen des Kaiserreichs beleuchten. Die Ausstellung sollte daher mit einer Analyse der politischen Verhältnisse vor dem Ersten Weltkrieg beginnen. Das wilhelminische Deutschland war geprägt von einem autoritären System, in dem der Kaiser eine dominante Rolle spielte und das Parlament, der Reichstag, wenig Einfluss hatte. Die Militarisierung der Gesellschaft, die aggressive Außenpolitik und die sozialen Ungleichheiten schufen ein Klima der Unzufriedenheit, das sich im Laufe des Krieges immer weiter verstärkte.

Ein Kernstück der Ausstellung könnte die Darstellung der Kriegserfahrungen sein. Briefe von Soldaten, Fotografien von den Schlachtfeldern und zeitgenössische Propaganda verdeutlichen das Ausmaß der menschlichen Verluste und die Zerstörung, die der Krieg mit sich brachte. Diese Sektion sollte nicht nur die militärischen Aspekte beleuchten, sondern auch die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung, wie z.B. die Hungersnot und die zunehmende soziale Not.

Die Oktoberreformen und der Zusammenbruch der Monarchie

Als die militärische Niederlage Deutschlands im Herbst 1918 unausweichlich wurde, versuchte die kaiserliche Regierung, durch die sogenannten Oktoberreformen das System zu retten. Diese Reformen, die u.a. die Einführung der parlamentarischen Verantwortlichkeit des Reichskanzlers vorsahen, kamen jedoch zu spät. Die Bevölkerung hatte das Vertrauen in die Führung verloren, und die revolutionäre Stimmung nahm immer weiter zu. Die Ausstellung muss hier die Rolle der verschiedenen politischen Kräfte verdeutlichen: die Sozialdemokraten (SPD), die sich für eine parlamentarische Monarchie einsetzten, die Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD), die weitergehende soziale Reformen forderten, und die Spartakusgruppe, die eine sozialistische Räterepublik anstrebte.

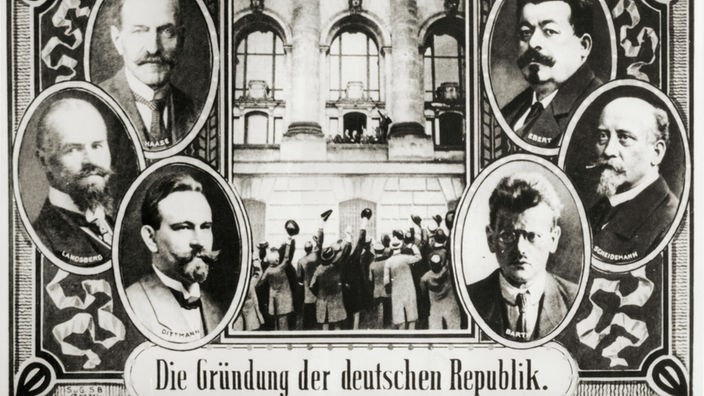

Die Novemberrevolution von 1918, ausgelöst durch die Meuterei der Matrosen in Kiel, markiert den eigentlichen Wendepunkt. Die Ausstellung sollte diesen entscheidenden Moment in Form von Zeitungsartikeln, Flugblättern und vielleicht sogar nachgestellten Szenen (z.B. durch Audio-Inszenierungen) erlebbar machen. Es ist wichtig, die Dynamik der Ereignisse zu verdeutlichen: die rasche Ausbreitung der Revolution über das ganze Land, die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten und die Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann (SPD) am 9. November 1918.

Der Weg zur Nationalversammlung: Räterepublik oder Parlamentarische Demokratie?

Nach dem Sturz der Monarchie stellte sich die Frage, wie es weitergehen sollte. Die Arbeiter- und Soldatenräte, die sich im Zuge der Revolution gebildet hatten, übten zunächst die faktische Macht aus. Die SPD unter Friedrich Ebert, der zum Reichskanzler ernannt worden war, setzte sich jedoch für eine rasche Einberufung einer Nationalversammlung ein, um eine neue Verfassung zu erarbeiten. Die USPD und die Spartakusgruppe hingegen befürworteten eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild.

Die Ausstellung sollte die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Modellen deutlich machen. Ein Vergleich der jeweiligen programmatischen Vorstellungen und der Argumente für und gegen die Räterepublik ist hier unerlässlich. Die Ebert-Groener-Pakt, ein geheimes Abkommen zwischen Ebert und dem Generalquartiermeister der Obersten Heeresleitung, Wilhelm Groener, spielte in dieser Phase eine entscheidende Rolle. Es sicherte der Regierung die Unterstützung des Militärs zu, um die Ordnung wiederherzustellen und die Räterepublik zu verhindern. Dieser Pakt war jedoch umstritten, da er die SPD in die Abhängigkeit von den alten Eliten des Kaiserreichs brachte.

Die blutigen Auseinandersetzungen im Januar 1919, insbesondere der Spartakusaufstand in Berlin, verdeutlichen die tiefe Spaltung der Gesellschaft. Die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, den Führern der Spartakusgruppe, durch Freikorps-Soldaten markierte einen Wendepunkt und trug dazu bei, die politische Landschaft nachhaltig zu polarisieren. Die Ausstellung sollte diese Ereignisse kritisch beleuchten und die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Akteure darstellen.

Die Nationalversammlung in Weimar und die Weimarer Verfassung

Die Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 brachten eine klare Mehrheit für die gemäßigten Kräfte, SPD und DDP (Deutsche Demokratische Partei). Die Nationalversammlung tagte in Weimar, um dem revolutionären Klima in Berlin zu entgehen. Die Ausstellung sollte die Zusammensetzung der Nationalversammlung, die wichtigsten politischen Debatten und die Erarbeitung der Weimarer Verfassung dokumentieren.

Die Weimarer Verfassung, die im August 1919 in Kraft trat, war eine der modernsten und fortschrittlichsten Verfassungen ihrer Zeit. Sie garantierte Grundrechte, wie z.B. die Meinungs- und Pressefreiheit, die Religionsfreiheit und das Wahlrecht für Frauen. Gleichzeitig enthielt sie jedoch auch Schwachstellen, wie z.B. den Artikel 48, der dem Reichspräsidenten weitreichende Notstandsbefugnisse einräumte. Die Ausstellung sollte die Stärken und Schwächen der Weimarer Verfassung kritisch analysieren und deren Bedeutung für die politische Entwicklung der Weimarer Republik herausarbeiten.

Die Last des Friedens: Versailler Vertrag und Reparationen

Die Weimarer Republik wurde von Anfang an durch die Last des Versailler Vertrags belastet. Der Vertrag, der Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auferlegt wurde, beinhaltete Gebietsabtretungen, militärische Beschränkungen und hohe Reparationszahlungen. Die Ausstellung sollte die Bestimmungen des Versailler Vertrags detailliert darstellen und die Reaktionen der deutschen Bevölkerung darauf dokumentieren.

Der Versailler Vertrag wurde von vielen Deutschen als ungerecht und demütigend empfunden. Die sogenannte "Dolchstoßlegende", die besagte, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt gewesen sei und nur durch Verräter im Inneren zum Zusammenbruch gebracht wurde, fand in dieser Atmosphäre großen Anklang. Die Ausstellung sollte die Entstehung und Verbreitung dieser Legende analysieren und deren Auswirkungen auf die politische Kultur der Weimarer Republik aufzeigen.

Die Reparationszahlungen belasteten die deutsche Wirtschaft erheblich und trugen zur Hyperinflation von 1923 bei. Die Ausstellung sollte die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Weimarer Republik anhand von Statistiken, Schaubildern und persönlichen Berichten veranschaulichen. Es ist wichtig, die komplexen Zusammenhänge zwischen Kriegsschulden, Reparationszahlungen und Inflation verständlich darzustellen.

Educational Value und Visitor Experience

Eine Ausstellung über die Entstehung der Weimarer Republik sollte nicht nur informativ sein, sondern auch zum Nachdenken anregen. Die Besucher sollen die Möglichkeit haben, sich mit den komplexen historischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und sich eine eigene Meinung zu bilden.

Um dies zu erreichen, ist eine abwechslungsreiche und interaktive Gestaltung der Ausstellung wichtig. Neben klassischen Ausstellungsobjekten, wie z.B. Dokumenten, Fotos und zeitgenössischen Gegenständen, sollten auch moderne Medien, wie z.B. Audio- und Videoinstallationen, eingesetzt werden. Interviews mit Historikern und Zeitzeugen können die Ausstellung bereichern und den Besuchern neue Perspektiven eröffnen.

Besonders wichtig ist es, die persönlichen Schicksale der Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, zu beleuchten. Briefe, Tagebucheinträge und Fotografien von einfachen Bürgern, Soldaten, Politikern und Künstlern können die abstrakten historischen Ereignisse greifbarer machen und den Besuchern einen emotionalen Zugang zu der Thematik ermöglichen.

Die Ausstellung sollte auch die Kontroversen und unterschiedlichen Interpretationen der Geschichte der Weimarer Republik thematisieren. Die Besucher sollen angeregt werden, sich kritisch mit den historischen Quellen auseinanderzusetzen und die verschiedenen Perspektiven zu reflektieren.

Eine erfolgreiche Ausstellung über die Entstehung der Weimarer Republik vermittelt nicht nur Wissen, sondern fördert auch das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Geschichte und Gegenwart. Sie regt zum Nachdenken über die Bedeutung von Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit an und trägt dazu bei, die Lehren aus der Geschichte für die Zukunft zu nutzen.

![Wie Entstand Die Weimarer Republik Weimarer Republik (1918-1933) · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/10/Weimarer-Republik-Zeitstrahl-1-1024x576.jpg)