Wie Ist Das Römische Reich Untergegangen

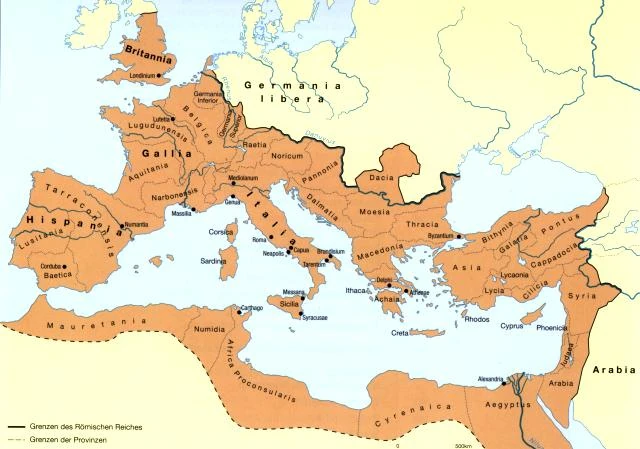

Der Untergang des Römischen Reiches – ein Thema, das seit Jahrhunderten Historiker, Philosophen und Künstler fasziniert und beschäftigt. Die einstige Weltmacht, die sich über drei Kontinente erstreckte und deren Einfluss auf Kultur, Recht und Politik bis heute spürbar ist, zerbrach innerhalb weniger Jahrhunderte in eine Vielzahl von Einzelstaaten. Doch wie genau geschah dieser dramatische Niedergang? Eine Ausstellung, die sich dieser komplexen Frage widmet, ist nicht nur ein Fenster in die Vergangenheit, sondern auch eine Einladung, über die Fragilität von Macht und die Zyklen der Geschichte nachzudenken.

Eine Reise durch die Epochen: Die Ausstellung als Spiegel des Wandels

Eine gelungene Ausstellung zum Thema "Der Untergang des Römischen Reiches" sollte den Besucher auf eine chronologische Reise mitnehmen, die nicht nur die äußeren Ereignisse, sondern auch die inneren Wandlungen der römischen Gesellschaft beleuchtet. Der Beginn könnte bei der Pax Romana unter Kaiser Augustus liegen – einer Zeit relativen Friedens und Wohlstands, die jedoch bereits die Keimzellen für spätere Krisen enthielt. Exponate aus dieser Zeit, wie etwa detailreiche Marmorbüsten, Schmuck oder Alltagsgegenstände, vermitteln ein lebendiges Bild des römischen Lebensgefühls. Begleitende Texte und interaktive Displays könnten die politischen und wirtschaftlichen Strukturen erläutern, die diese Blütezeit ermöglichten.

Der nächste Abschnitt der Ausstellung sollte sich den ersten Anzeichen von Instabilität widmen. Die Krise des 3. Jahrhunderts, geprägt von Bürgerkriegen, wirtschaftlichem Niedergang und äußeren Bedrohungen, markiert einen Wendepunkt. Exponate aus dieser Zeit, wie etwa Münzen mit verschlechtertem Silbergehalt oder Fragmente zerstörter Bauwerke, zeugen von den damaligen Turbulenzen. Eine Visualisierung der häufig wechselnden Kaiser, die in kurzer Zeit an die Macht kamen und wieder stürzten, könnte die politische Unsicherheit verdeutlichen.

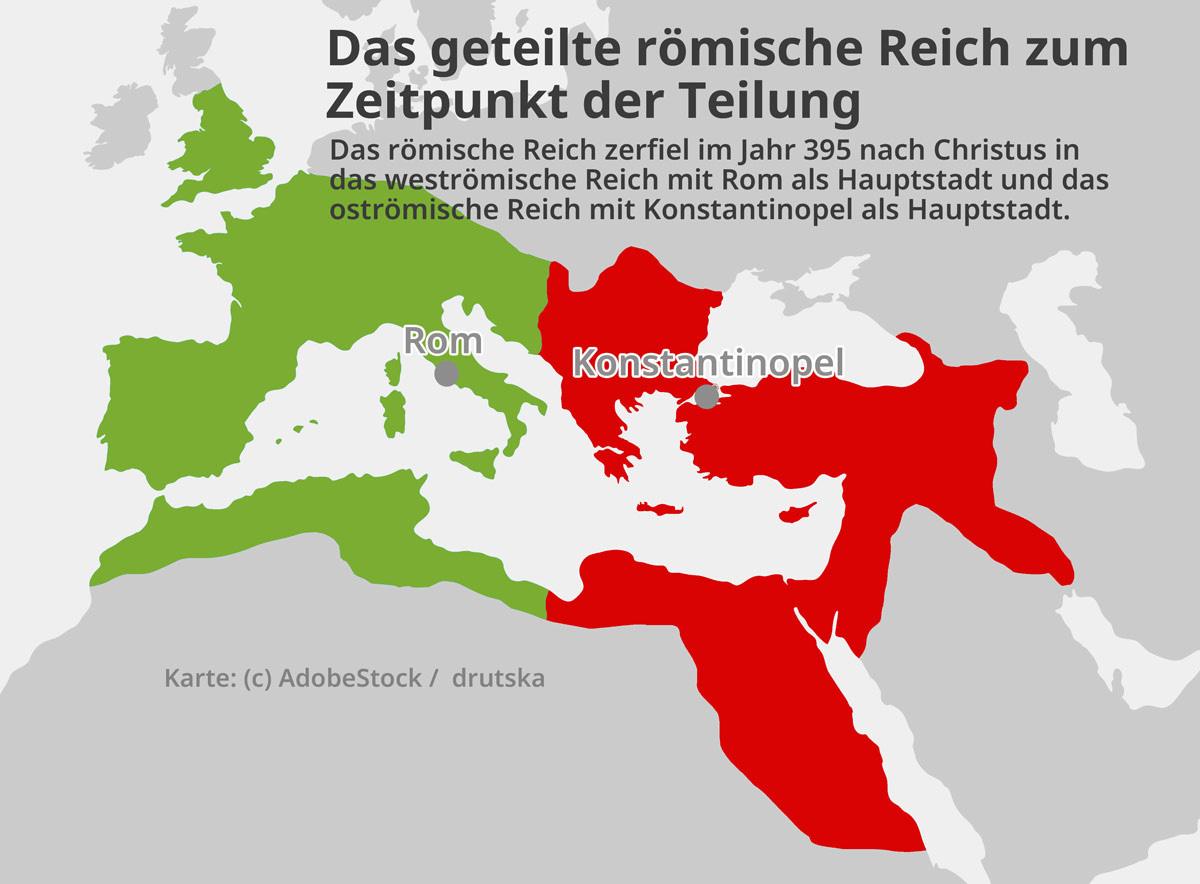

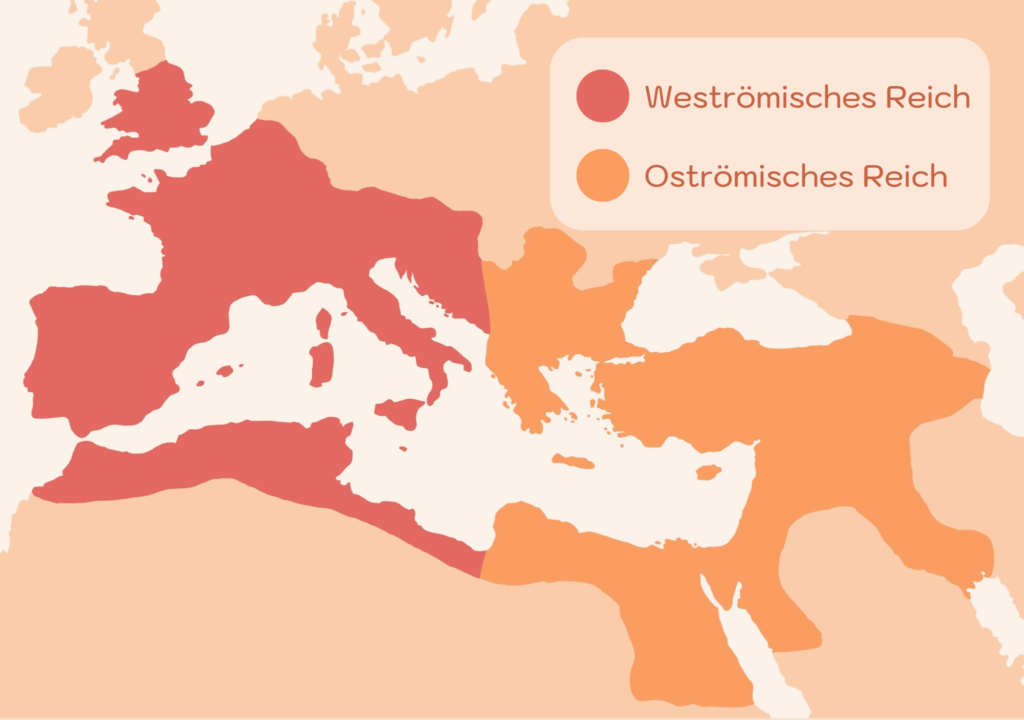

Ein weiterer wichtiger Abschnitt sollte sich der Teilung des Reiches in Ost- und Westrom widmen. Diese Entscheidung, die auf Kaiser Diokletian zurückgeht, sollte die Verwaltung vereinfachen und die Verteidigung verbessern. Doch langfristig führte sie zu einer Schwächung des Weströmischen Reiches. Eine Karte, die die unterschiedliche Entwicklung der beiden Reichsteile im Laufe der Zeit veranschaulicht, könnte die komplexen Zusammenhänge verdeutlichen. Hier könnten auch die kulturellen Unterschiede zwischen dem lateinischsprachigen Westen und dem griechischsprachigen Osten hervorgehoben werden.

Die Vielschichtigkeit der Ursachen: Mehr als nur "Barbaren"

Eine Ausstellung über den Untergang Roms darf sich nicht auf eine simple Erklärung beschränken. Oft wird die Schuld allein den "Barbaren" zugeschrieben, doch die Realität ist weitaus komplexer. Zu den internen Faktoren, die zum Niedergang beitrugen, zählen:

- Wirtschaftliche Probleme: Inflation, hohe Steuerlasten und ein Rückgang des Handels schwächten die Wirtschaftskraft des Reiches.

- Politische Instabilität: Korruption, Machtkämpfe und der häufige Wechsel der Kaiser untergruben das Vertrauen in die Staatsführung.

- Militärische Schwäche: Die Armee war überdehnt und zunehmend von germanischen Söldnern abhängig.

- Soziale Ungleichheit: Die Kluft zwischen Arm und Reich wuchs stetig, was zu Unzufriedenheit und sozialen Spannungen führte.

- Moralischer Verfall: Dieser oft diskutierte Aspekt ist schwer zu belegen, doch einige Historiker argumentieren, dass der Verlust traditioneller römischer Werte und die Zunahme von Dekadenz ebenfalls eine Rolle spielten.

Die Ausstellung sollte diese verschiedenen Faktoren aufgreifen und anhand von Exponaten, Texten und interaktiven Elementen veranschaulichen. So könnten beispielsweise die steigenden Preise für Grundnahrungsmittel anhand von Preislisten aus der damaligen Zeit dargestellt werden. Die Machtkämpfe zwischen verschiedenen Kaisern könnten in kurzen Spielszenen oder animierten Karten visualisiert werden.

Die Rolle der Germanen sollte ebenfalls differenziert betrachtet werden. Waren sie nur blutrünstige Eroberer oder auch Opfer von politischen und wirtschaftlichen Umständen? Viele Germanen dienten als Söldner in der römischen Armee und wurden zunehmend in die römische Gesellschaft integriert. Erst die Völkerwanderung, ausgelöst durch die Expansion der Hunnen, setzte eine Kettenreaktion in Gang, die schließlich zur Eroberung Roms durch die Westgoten im Jahr 410 n. Chr. führte. Exponate aus germanischen Siedlungen, wie etwa Waffen, Schmuck oder Keramik, könnten die Lebensweise und Kultur dieser Völker näher beleuchten. Eine Karte, die die Wanderungsbewegungen der verschiedenen germanischen Stämme veranschaulicht, könnte die komplexen Zusammenhänge verdeutlichen.

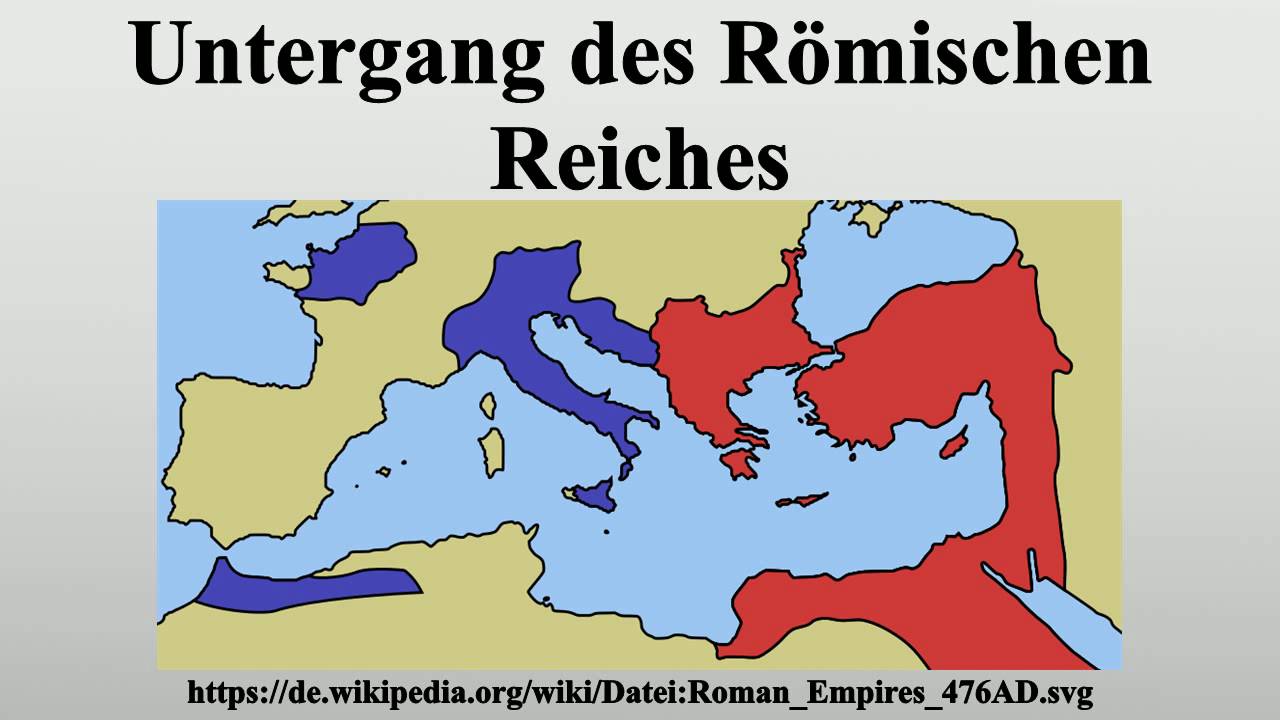

Das Ende eines Reiches, der Beginn einer neuen Zeit

Der Sturz des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus im Jahr 476 n. Chr. markiert zwar das offizielle Ende des Weströmischen Reiches, doch die römische Kultur und Traditionen lebten weiter. Das Oströmische Reich, auch bekannt als Byzanz, existierte noch fast tausend Jahre länger und bewahrte viele römische Errungenschaften. Die Ausstellung sollte daher nicht mit dem Fall Roms enden, sondern auch einen Ausblick auf die Nachwirkungen des Untergangs geben.

Wie beeinflusste das Römische Reich die Entwicklung Europas im Mittelalter? Welche römischen Institutionen und Ideen wurden übernommen und weiterentwickelt? Wie wirkte sich der Untergang Roms auf die Kunst, die Literatur und die Architektur aus? Diese Fragen könnten in einem abschließenden Abschnitt der Ausstellung behandelt werden. Beispiele für die Weiterverwendung römischer Architekturformen in mittelalterlichen Kirchen oder die Adaption römischer Rechtssysteme in den neuen germanischen Königreichen könnten die Kontinuität der römischen Kultur verdeutlichen.

Die Ausstellung als interaktives Erlebnis: Bildung und Unterhaltung vereinen

Um die Ausstellung für ein breites Publikum attraktiv zu gestalten, ist es wichtig, interaktive Elemente einzusetzen. Diese können beispielsweise sein:

- Rekonstruktionen römischer Bauten: Virtuelle Rundgänge durch römische Villen, Tempel oder Thermen ermöglichen es den Besuchern, in die Welt der Römer einzutauchen.

- Spiele und Simulationen: Eine Simulation der römischen Wirtschaft oder ein strategisches Kriegsspiel können komplexe Zusammenhänge auf spielerische Weise vermitteln.

- Audiovisuelle Präsentationen: Kurze Filme oder Animationen können historische Ereignisse oder das Leben im Römischen Reich lebendig darstellen.

- Interaktive Karten: Auf einer interaktiven Karte können die Besucher die Ausdehnung des Römischen Reiches im Laufe der Zeit verfolgen und die Wanderungsbewegungen der verschiedenen Völker nachvollziehen.

- Mitmachstationen: An Mitmachstationen können die Besucher beispielsweise römische Kleidung anprobieren, römische Spiele spielen oder römische Schriftzeichen entziffern.

Durch die Kombination von traditionellen Exponaten mit interaktiven Elementen kann die Ausstellung zu einem fesselnden und lehrreichen Erlebnis werden. Sie sollte nicht nur das Wissen der Besucher erweitern, sondern auch ihre Fantasie anregen und sie dazu bringen, über die Vergangenheit nachzudenken und ihre Bedeutung für die Gegenwart zu erkennen.

Die pädagogische Dimension: Geschichte als Lernprozess

Eine Ausstellung über den Untergang des Römischen Reiches bietet eine hervorragende Gelegenheit, Geschichte als einen komplexen und vielschichtigen Prozess zu vermitteln. Sie kann dazu beitragen, das kritische Denken der Besucher zu fördern und sie dazu anzuregen, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Indem sie die Vielschichtigkeit der Ursachen des Untergangs aufzeigt, kann die Ausstellung dazu beitragen, stereotype Vorstellungen und vereinfachende Erklärungen zu hinterfragen.

Die Ausstellung sollte auch die Bedeutung von Quellenkritik hervorheben. Wie zuverlässig sind die uns überlieferten Informationen? Welche Interessen und Perspektiven spiegeln sie wider? Durch die Auseinandersetzung mit diesen Fragen können die Besucher lernen, historische Informationen kritisch zu bewerten und ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.

Reflexionen über die Gegenwart: Was können wir aus der Geschichte lernen?

Der Untergang des Römischen Reiches ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch eine Mahnung. Er zeigt, dass selbst die mächtigsten Reiche nicht unsterblich sind und dass interne Schwächen und externe Bedrohungen zu ihrem Niedergang führen können. Die Ausstellung sollte daher auch dazu anregen, über die Parallelen zwischen der römischen Geschichte und der Gegenwart nachzudenken. Welche Lehren können wir aus dem Untergang Roms ziehen? Welche Gefahren drohen unserer eigenen Gesellschaft?

Die Ausstellung sollte den Besuchern nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch ihre Neugierde wecken und sie dazu anregen, sich weiter mit der Geschichte des Römischen Reiches zu beschäftigen. Sie sollte ein Ausgangspunkt sein für eine lebenslange Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und ihrer Bedeutung für die Gegenwart und die Zukunft.

![Wie Ist Das Römische Reich Untergegangen Römisches Reich • Wie lebten die Römer? · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/12/Das-römische-Reich-um-115-nach-Christus-als-es-am-größten-war-1024x576.jpg)

![Wie Ist Das Römische Reich Untergegangen Byzantinisches Reich • Entstehung und Fall · [mit Video]](https://d1g9li960vagp7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/10/Bild1-2-1024x576.png)